Jetzt ist es klar: Der Golfstrom schwächelt wirklich

In Szenarien sagen Klimamodelle seit Langem voraus, dass der Golfstrom langsamer wird. Nun konnte das für die vergangenen 40 Jahre auch nachgewiesen werden.

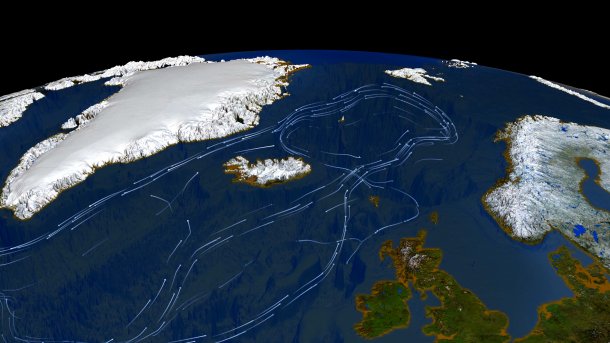

(Bild: Shutterstock)

- Hanns-J. Neubert

Zwar reicht die Geschichte der Golfstromforschung bis 1890 zurück, doch trotz vieler riesiger Datenmengen gab es bisher keinen wissenschaftlichen Konsens darüber, ob der Wassertransport des Golfstroms mit dem Klimawandel tatsächlich schwächer wird.

In ihren Szenarien sagen mathematische Klimamodelle allerdings seit Langem voraus, dass der Golfstrom langsamer wird. Auch zahlreiche Messdaten deuteten zumindest darauf hin. Doch als Beweis reichten sie nicht, weil sich bei der Interpretation der Daten immer irgendwelche methodischen Mängel zeigten.

Doch jetzt ist es Christopher G. Piecuch von der Woods Hole Oceanographic Institution in Massachusetts und Lisa Beal von der Universität von Miami gelungen, für die vergangenen 40 Jahre zu beweisen, dass der Golfstrom wirklich langsamer wird.

Als eigentlichen Golfstrom bezeichnet man die westliche Randströmung des subtropischen Nordatlantiks, die Teil der gewaltigen Umwälzbewegung (AMOC) im gesamten Nordatlantik ist. Sie fließt aus dem Golf von Mexiko nach Norden durch die Straße von Florida und löst sich bei Kap Hatteras in der Mitte zwischen Miami und New York von der Küste. Ab da bewegen sich die Wassermassen in riesigen Wirbeln frei durch den offenen Ozean gen Norden und Nordosten. Dieses Wasser ist besonders salzhaltig, kühlt gen Norden ab, wird dadurch schwerer und sinkt ab. In der Tiefe fließt es dann zurück nach Süden. Pro Sekunde bewegt die Umwälzbewegung rund 20 Millionen Kubikmeter Wasser und transportiert mehr als eine Million Gigawatt an Wärme, das nahezu Hundertfache des Energieverbrauchs der Menschheit.

Bayessche Modellierung

Am Ausgangspunkt des Golfstroms, in der Meerenge von Florida, führten Meeresforscher seit den frühen 1980er-Jahren zahlreiche systematische Messkampagnen durch. Während der vergangenen 40 Jahre kamen so drei umfangreiche Datensätze zusammen. Sie entstammen Messungen an Unterseekabeln, von Satellitenaltimetern und aus direkten Untersuchen im Meer mit Fallsonden, abgesenkten Doppler-Profil-Strömungsmessergeräten (LADP) oder treibenden, selbständig messenden Unterwassersatelliten, sogenannten Floats.

Um Tausende von Datenpunkten aus diesen drei unabhängigen Datensätzen zu kombinieren, zog Piecuch die sogenannte Bayessche Modellierung heran. Damit konnte er Informationen aus verschiedenen Quellen verknüpfen und statistisch auswerten. Mit klassischer Statistik lassen sich dagegen nur die Daten aus einem einzelnen Datensatz analysieren.

Nur durch diese recht rechenintensive Methode ließ sich schließlich ein signifikanter Trend der Abnahme der Golfstrom-Strömung wirklich beweisen. Allerdings kristallisierte sich dieser Trend robust erst in den letzten zehn Jahren heraus.

Rahmstorf hält Messungen für plausibel

"Diese Arbeit demonstriert ausdrücklich den Wert solcher langen Beobachtungen, um sehr subtile Signale herauszufiltern. In diesem Fall haben wir gezeigt, dass wir mehr als 30 Jahre an Daten benötigen", sagt Piecuch und betont, wie wichtig es sei, langfristige Ozeanbeobachtungen zu finanzieren und aufrechtzuerhalten. "Je subtiler die Veränderung ist, die man betrachtet, desto länger ist die Beobachtungszeit, die man benötigt, um diese unterschwelligen Veränderungen aus einer Beobachtungszeitreihe herauszukitzeln."

"Wir kommen jetzt mit großer Sicherheit zu dem Schluss, dass sich der Transport des Golfstroms in den letzten 40 Jahren tatsächlich um etwa vier Prozent verlangsamt hat", heißt es in dem Artikel. Das entspricht rund 1,2 Sverdrup, also um 1,2 Milliarden Litern pro Sekunde, die jetzt weniger durch die Florida-Straße ausströmen.

Dass mit diesem Beweis von Piecuch und Beal die wissenschaftliche Diskussion um die Abnahme der Strömung in diesen Teil des Golfstroms wohl beendet ist, bestätigte in einer E-Mail auch der Ozeanograph Stefan Rahmstorf von Potsdam Institut für Klimafolgenforschung, der nicht an der Studie beteiligt war. Er hält die Messungen für plausibel.

"Wir können zwar definitiv sagen, dass diese Abschwächung stattfindet, aber wir sind nicht in der Lage zu sagen, inwieweit sie mit dem Klimawandel zusammenhängt oder ob es sich um eine natürliche Schwankung handelt", gibt Piecuch aber zu bedenken. Zwar ließen sich ähnliche Abschwächungen auch in Klimamodellen erkennen, aber die beiden Autoren konnten noch nicht all die Beobachtungsdaten zusammenstellen, mit denen sich die Ursache des beobachteten Rückgangs eindeutig und sicher erklären ließ.

Der Cold Blob

Damit ist aber auch noch nicht hundertprozentig klar, ob sich die Verlangsamung auf die gigantische Nordatlantische Umwälzbewegung und damit auf die Klimabedingungen in Europa auswirkt, auch wenn Klimamodelle, mit denen auch Rahmstorf arbeitet, sehr stark darauf hinweisen.

Wird der Golfstrom nämlich schwächer, sollte es im Nordatlantik kühler werden. Schließlich gelangt dann weniger Wärme nach Norden. Und tatsächlich zeigen Messungen der Meerestemperaturen, dass das bereits der Fall ist. Der Nordatlantik um Südgrönland herum hat sich seit dem 19. Jahrhundert abgekühlt – entgegen dem globalen Erwärmungstrend. Das ergibt sich aus Untersuchungen, direkten Messungen und aus Sedimentproben, die ähnlich wie Baumscheiben als historisches Klimaarchive dienen.

Aber dieser "Cold Blob", wie ihn Klimaforscher nennen, kann das Klima und das Wetter in Europa offenbar durchaus stark beeinflussen, wie ein britisches Forscherteam um Aurelie Duchez bereits 2016 zeigen konnte. Der Jetstream, ein starker Höhenwind, der in zehn bis 15 Kilometern Höhe um die nördlichen Breiten mäandert, neigt nämlich dazu, einen Bogen südlich um den Cold Blob herum zu machen. Dadurch werden warme Winde aus Südwest nach Europa abgedrängt, wo sie dann Hitzewellen wie im vergangenen Sommer verursachen.

Beal, die Co-Autorin des Golfstrom-Beweises, resümiert nachdenklich: "Es stimmt mich traurig, wenn ich aufgrund unserer Studie und so vieler anderer Studien erkennen muss, dass selbst die entlegensten Teile des Ozeans inzwischen von unserer Sucht nach fossilen Brennstoffen beherrscht werden."

(jle)