Das Kreuz mit dem Pluralismus

Der Niedergang der Volksparteien ist unvermeidlich - Teil 5

Zu Beginn des 20. Jahrhunderts entwickelten sich neue Vorstellungen darüber, wie Demokratie funktionieren soll: die Pluralismustheorien. Sie sind wichtig, damit man besser die Rolle versteht, die Interessenvertreter - die Lobbyisten - in der modernen Gesellschaft und in den Volksparteien spielen.

Einfach gesagt, geht die klassische Demokratietheorie davon aus, das Gemeinwohl sei jeder Gesellschaft vorgegeben. Wenn Politiker sich ihm verpflichtet fühlen, müssen sie also nur erkennen, was genau und im Detail das Gemeinwohl ist und ihm dann nach Kräften dienen. Eine einfache Sache …

Doch bei Licht betrachtet, ist das eine ebenso ideologische Position wie der "einzig wahre Glaube" in der Religion. Wenn von vornherein feststeht, was das Gemeinwohl ist, dann ist jeder, der eine andere Vorstellung davon hat, der Feind, muss mit Feuer und Schwert bekämpft und in letzter Konsequenz vernichtet werden; denn dann kann immer nur einer Recht haben - eben derjenige, der genau weiß, was das Gemeinwohl ist. Und alle, die das nicht wissen oder andere Vorstellungen darüber haben, sind Feinde des Volkes und gehören weggesperrt oder gar erschossen. So haben das die Ideologien des 20. Jahrhunderts ja auch praktiziert.

Teil 1: Das Dilemma einer politischen Missgeburt

Teil 2: Unter der Herrschaft einer Form der milden Funktionärsdiktatur

Teil 3: Volksparteien: Selbsttötung per Fraktionszwang

Teil 4: Volksparteien als klassische Regierungsorgane

Für die Verfechter des Pluralismus ist deshalb die These zentral, dass in einer Demokratie nicht im Vorhinein feststeht, was das Gemeinwohl ist. Es geht erst im Nachhinein aus dem geregelten Kräftespiel der verschiedenen Interessengruppen hervor. Gemeinwohl ist danach also das, was aus dem Wechselspiel gesellschaftlicher Kräfte entsteht.

Das übrigens birgt erst recht die Gefahr der ideologischen Vereinfachung; könnte man es doch so interpretieren, dass alles, was beim Wettkampf divergierender Interessen herauskommt - also auch der nackte Eigennutz einer starken Gruppe, die sich gegen eine schwächere durchsetzt -, nur auf Grund seines Entstehungsprozesses zum Gemeinwohl deklariert wird. Und so ist das ja auch.

Alle Demokratien unserer Zeit basieren auf dem Pluralismus. Sie sind pluralistisch strukturiert, sie sind Systeme der Vielfalt und Konkurrenz von Gruppeninteressen. Die Auflösung ökonomischer und sozialer Zwänge und eine wachsende Autonomie des Individuums in vielen Lebensbereichen führen zu einer großen Vielfalt der individuellen Optionen und der Lebensstile. Vieles von dem, was den Leuten als demokratisch gilt, hat in Wahrheit wenig mit Demokratie, wohl aber mit Pluralismus zu tun.

Die raue Wirklichkeit hat nur wenig mit der schönen Theorie zu tun

Alle Pluralismustheorien stießen zunächst auf große Begeisterung. Proklamierten sie doch eine Welt der Vielfalt von Lebensformen, des wechselseitigen Miteinanders und Respekts auch divergierender Interessen sowie der Toleranz und Akzeptanz unterschiedlicher Lebenswelten. Eine neue Ära friedvoller Koexistenz ohne gewalttätige Konflikte schien ausgebrochen zu sein.

Doch die Grundfrage in der Auseinandersetzung mit dem Pluralismus ist das Verhältnis von Partikularinteressen und dem Gesamtinteresse. Grundsätzlich gilt: Das Gemeinwohl als staatliches Prinzip der Einheit hat einen höheren Rang als das Gruppeninteresse, das gesellschaftliche Prinzip der Vielfalt.

Der amerikanisch-deutsche Politikwissenschaftler Ernst Fraenkel (1898-1975) - einer der Pioniere aller Pluralismustheorien - unterscheidet zwischen einem Gemeinwohl a priori, das für totalitäre Systeme typisch ist, und einem Gemeinwohl a posteriori, das die pluralistische Demokratietheorie kennzeichnet:

Eine jede totalitäre Diktatur geht von der Hypothese eines eindeutig bestimmbaren, vorgegebenen Gemeinwohls aus. Von ihm wird unterstellt, es sei ausreichend detailliert, um von der Einheitspartei als politisches Aktionsprogramm verwertet werden zu können. Der Pluralismus beruht auf der Hypothese, dass in einer differenzierten Gesellschaft im Bereich der Politik das Gemeinwohl lediglich a posteriori als das Ergebnis eines delikaten Prozesses der divergierenden Ideen und Interessen der Gruppen und Parteien erreicht wird.

Ernst Fraenkel

Deshalb ist die politische Vertretung von Partikularinteressen - auch in der organisierten Form von Interessengruppen und Verbänden - notwendig für die Ermittlung des Gemeinwohls in einer modernen, hoch differenzierten Gesellschaft. Indes "wäre es falsch, … den Staatswillen schlechthin mit den Resultaten dieses kollektiven Tauziehens identifizieren zu wollen"1.

So unentbehrlich es für die westlichen Demokratien ist, den in den Interessenorganisationen in Erscheinung tretenden differenzierten kollektiven Interessen freien Spielraum zu gewähren, so unerlässlich ist es zu betonen, dass die Ergebnisse dieser Auseinandersetzungen nur dann als verbindlich anerkannt werden können, wenn die Auseinandersetzung unter Einhaltung der Regeln eines fair-play geführt werden und die Ergebnisse der Auseinandersetzungen sich im Rahmen der Mindesterfordernisse der sozialen Gerechtigkeit bewegen.

Ernst Fraenkel

Der Ausgleich zwischen den divergierenden Gruppeninteressen in einer pluralistischen Demokratie soll im Rahmen allgemein anerkannter moralischer und rechtlicher Normen und Werte stattfinden. Der Konflikt in konkreten Einzelfragen soll vor dem Hintergrund eines Konsenses über "allgemeine Rechts- und Sozialprinzipien"2 ausgetragen werden, die den Interessengruppen "die Grenzen ihrer Betätigungsmöglichkeiten"3 aufzeigen.

Wenn die politisch handelnden Gruppen Politik als Weltanschauungskampf betreiben und den politischen Gegner als Feind betrachten und bekämpfen, ist der pluralistischen politischen Ordnung jede Grundlage entzogen.

In der Gesellschaft herrschen asymmetrische Interessen

Die Rolle des Staates in einer pluralistischen Gesellschaft besteht im Wesentlichen darin, die Bedingungen dafür zu schaffen, dass dieser Ausgleich stattfinden kann und die Spielregeln eingehalten werden.

Grundlage des Pluralismus ist die Idee des friedlichen Miteinanders verschiedener Systeme, Interessen, Ansichten und Lebensstile, die in unterschiedlicher Weise zueinander in Beziehungen stehen und deren individuelle Verwirklichung, Vertretung und Artikulation legitim und erwünscht ist.

Was nicht auf der allgemeinen politischen Ebene geregelt werden muss, bleibt gesellschaftlichen Organisationen und Verbänden überlassen. Das wichtigste Element des Pluralismus ist die Freiheit jedes Einzelnen und die Möglichkeit, Interessen und Auffassungen gemeinsam zu vertreten.

So verband sich also mit dem Pluralismus die frohgemute Hoffnung, im Miteinander divergierender Interessen, die von verschiedenen Organisationen vertreten werden, werde sich eine Balance einstellen und aus der Pluralität divergierender Interessen werde das im Markt des Ausgleichs gereinigte Gemeinwohl wie Phoenix aus der Asche emporsteigen.

Doch man hätte gewarnt sein müssen wie bei all diesen schönen Theorien, in denen aus dem schmuddeligen Chaos des unordentlichen Durcheinanders auf wundersame Weise eine weichgespülte Welt höherer Ordnung emporsteigt. Das ist einfach ein viel zu harmonisches Idyll, um ideologiefrei und vor allem wahr zu sein.

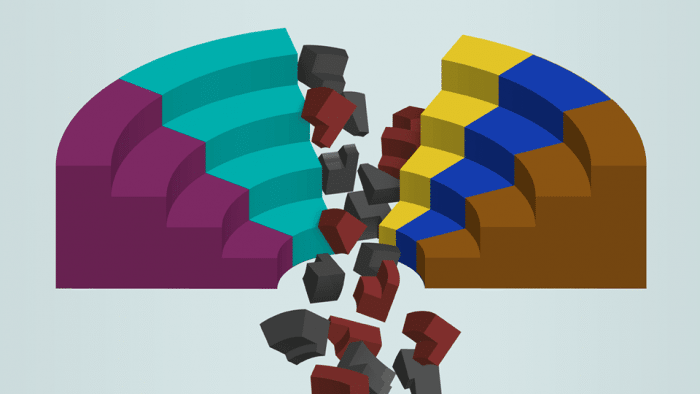

Das Bild der sich auch politisch selbst organisierenden Gesellschaft erwies sich als ein Trugbild, weil in pluralistischen Demokratien asymmetrische Interessen herrschen. Die Kräfte und Interessen in einer Gesellschaft sind unterschiedlich stark und können sich daher auch unterschiedlich machtvoll durchsetzen.

Manche werden im Wettkampf widerstreitender Interessen regelrecht untergebuttert und manche wiederum errichten ungehindert ihre (Schreckens-)Herrschaft: Finanzkapitalisten, Banken, Großkonzerne und ihre Verbände haben - das lehrt die tägliche Politikpraxis - eine uneinnehmbar starke Position. Sparer, Steuerzahler, Krankenkassenmitglieder, Rentner, alleinerziehende Mütter, Arme und viele andere mehr haben eine sehr schwache Position.

Man kann das auch sehr viel populistischer und dennoch nicht minder korrekt ausdrücken: Einige wenige verfügen über große Macht, die breite Masse des Volks ist ziemlich machtlos. Sie wird in diesen Demokratien an den Rand der Gesellschaft gedrängt, deren Souverän sie doch angeblich ist. Die pluralistische Demokratie ist ein bloßes Trugbild, eine Chimäre, in der das Volk nichts zu sagen hat. Ist das überhaupt eine Demokratie?

Die naive Pluralismustheorie nimmt an, dass jeder, der ein Interesse an einem Gemeinschaftsgut hat, auch bereit ist, einen Teil der Bereitstellungskosten zu übernehmen. Das setzt eine symmetrische Interessenorganisation voraus: Jedes Interesse muss sich gleich gut organisieren lassen. Tut es aber nicht.

Das ist geradezu beängstigend naiv und weltfremd: Die Interessen von Verbrauchern, Frauen, Arbeitslosen, Krankenschwestern, Pflegekräften oder Hilfsarbeitern sind nicht annähernd so gut organisiert wie etwa die von Kapitaleigentümern, Unternehmern, Managern, Ärzten oder Rechtsanwälten. Die reale Asymmetrie der Kräfte zerstört das schöne Bild vom "Markt des Ausgleichs". Auf dem Markt der Interessen herrscht das Recht des Stärkeren und das steht im krassen Widerspruch zur demokratischen Idee.

Regierungen suchen das Gemeinwohl im Machtausgleich der stärksten Interessen

Die Orientierung der Volksparteien an den vorherrschenden gesellschaftlichen Interessen hat die Entideologisierung der Parteien beschleunigt, für die Politik nur noch dem Ausgleich der pluralen Machtansprüche dient. Die Regierungen tendieren dazu, das Gemeinwohl im Machtausgleich der stärksten Interessen zu suchen. Die Politik versteht sich nur noch als Vermittler von Interessen in einem erstarrenden Herrschaftssystem. Gerade das Streben der Volksparteien nach der Unterstützung durch die "Mitte der Gesellschaft" stärkt die sowieso schon Starken schwächt die sowieso schon Schwachen in einer Gesellschaft.

Ein Gruppenpluralismus, dem man keine regulierenden Grenzen oder Schranken zu setzen vermag, ist ein Pluralismus der sozialen Verantwortungslosigkeit. Das Versagen der Politik ist die bittere Konsequenz der Defizite und Funktionsprobleme der pluralistisch-repräsentativen Demokratie.

In Ländern der ersten Welt wurden die demokratischen Mechanismen wirksam unterwandert. Politiker, Medienzaren, Richter, mächtige Konzern-Lobbys und Regierungsbeamte pflegen untereinander diskrete, clever verzahnte wechselseitige Beziehungen und unterminieren dadurch die laterale Balance der Gewaltenteilung zwischen Verfassung, Gerichten, Parlament, Regierung und den unabhängigen Medien als struktureller Basis der parlamentarischen Demokratie. Zunehmend wird bei dieser Verzahnung auf Subtilität oder sorgfältig erdachte Verschleierung verzichtet.

Arundhati Roy

Den politischen Volksparteien sind erst die Mitglieder weggestorben und dann auch die Wähler. Sie haben den Schwindel durchschaut und sich angewidert abgewendet. Nur noch 18 Prozent der Bürger in der Europäischen Union vertrauen laut "Eurobarometer" den Parteien.

Volksparteien dominierten über Jahrzehnte die Nachkriegspolitik in Westeuropa. Sie positionierten sich programmatisch in der Mitte, verfügten über eine robuste Organisationsstruktur, banden Mitglieder und pflegten eine politische Kultur des Kompromisses und des Pragmatismus, wenn sie der Regierungsmacht standen.

1960 wählten 60 Prozent der europäischen Bürger Volksparteien, rund 50 Jahre später sind es weniger als 40 Prozent. Tendenz rasch sinkend. In Deutschland und Österreich optierten Mitte der 1970er Jahre mehr als 90 Prozent aller Wähler für die beiden großen Parteien. Bei den letzten Wahlen 2013 waren es in Deutschland nur noch 67 Prozent, in Österreich gerade einmal 51 Prozent. Ausgesprochen dramatisch ist der Verfall der Sozialdemokratie in ganz Europa. Man kann ihr geradezu beim Sterben zuschauen.

In ganz Europa differenzieren sich die Parteiensysteme aus. Das bundesdeutsche "Zweieinhalb-Parteiensystem" der ersten drei bis vier Jahrzehnte im Nachkriegsdeutschland ist nach den Landtagswahlen in Bayern und in Hessen zu einem Sechs-Parteiensystem ausgewachsen.

Mit Bündnis 90 den Grünen und Der Linken haben sich im linken Rand politische Parteien etabliert, die in direkter Konkurrenz zur SPD stehen. Zusammen bringen diese neueren Parteien es auf zwischen 17 und 20 Prozent der Stimmen.

Addiert man diese Zahl zu den knapp 26 Prozent für die SPD bei den letzten Bundestagswahlen - auch wenn die Partei inzwischen nur noch 14 Prozent zusammenbringt - erhält das linke Lager insgesamt über 40 Prozent. Im Großen und Ganzen ungefähr so viel wie in den 1970er Jahren die SPD. Nur: Heute verteilen sich diese Wähler auf drei politische Parteien. Damals war es eine einzige Partei, die SPD.

Beim Versuch, die Trends zu deuten, die einander in dieser politischen Konfiguration gegenüberstehen, hat sich die Unterscheidung zwischen Kommunitaristen und Kosmopoliten als auf den ersten Blick scheinbar fruchtbar erwiesen. Erst der zweite Blick nährt Zweifel.

Unter Kommunitarismus versteht man eine politische Philosophie und eine Lebenseinstellung, die die Verantwortung des Individuums gegenüber seiner näheren Umgebung und die soziale Rolle der Familie betont. Kommunitarismus entwickelte sich in den 1980er Jahren als kritische Reaktion auf die Philosophie von John Rawls in den USA. Als seine Hauptvertreter gelten unter anderem der schottisch-amerikanische Philosoph Alasdair MacIntyre, der U.S.-amerikanische Sozial- und Moralphilosoph Michael Walzer, der amerikanische Politikwissenschaftler Benjamin R. Barber, der kanadische Politikwissenschaftler und Philosoph Charles Taylor, der U.S.-amerikanische Philosoph Michael Sandel und der deutsch-amerikanische Philosoph Amitai Etzioni.

Um das Dahinschwinden der Volksparteien zu erklären, wird die These vertreten, der Grundkonflikt zwischen Kommunitaristen und Kosmopoliten, also von Menschen, die das Leben in der überschaubaren Gemeinschaft von Gleichen gegen Globalisierung und Massenzuwanderung verteidigen wollen, und jenen, denen die umfassende Öffnung der Gesellschaft - gerade auch für Migranten - willkommen ist, beginne die Politik in Demokratien zu bestimmen.

In jüngster Zeit haben die sozialdemokratischen Parteien in allen Industrieländern einen großen Teil der Klasse der "manuellen und unqualifizierten Arbeiter" aus Industrie und Dienstleistung als Anhänger und Wähler verloren. Die Niedriglohnbezieher und die prekär Beschäftigten seien ebenso wie Teile der verunsicherten Mittelklasse ins Lager der Kommunitaristen abgewandert, als dessen politische Repräsentanz sich überall rechtspopulistische Parteien andienen. Diese Deutung scheint eine zentrale Veränderung der europäischen Parteienlandschaft zu erklären, etwa das Wachstum der AfD in Deutschland.

Den Kommunitaristen geht es um die Rekonstruktion der Gemeinschaft (der "Community"), um die Wiederherstellung der bürgerlichen Tugenden von einst, um ein neues Verantwortungsbewusstsein, um die Stärkung der moralischen Grundlagen unserer Gesellschaft. Sie verbindet die Auffassung, dass die Forderung nach Autonomie und Selbstbestimmung des Individuums den sozialen Zusammenhalt einer Gesellschaft untergräbt und das gesellschaftliche Wertesystem aushöhlt.

Daher wollen die Kommunitaristen den ausufernden Pluralismus und Werterelativismus durch eine gemeinschaftliche Vorstellung vom Guten, durch die Wiederbelebung von Traditionen sowie von Moral- und Wertvorstellungen ersetzen. Ihr Grundanliegen ist es also, die Gemeinschaft zu stärken. Es geht ihnen darum, überschaubare Gemeinschaften zu bewahren oder herzustellen, in denen Menschen sich zu Hause fühlen und aus denen sie ihre Kraft schöpfen können.

Demgegenüber hat der alte Gegensatz zwischen Kapital und Arbeit, zwischen Links und Rechts, der das 20. Jahrhundert beherrschte, an Bedeutung verloren. Er beruhte einerseits auf sozialistischen und sozialdemokratischen Parteien, die sich für einen starken Staat und Marktregulierung und Umverteilung einsetzten, und andererseits eher konservativen und liberalen Parteien, die für möglichst viel Markt und möglichst wenig Staatseingriffe plädierten.

Bei der Konfliktlinie zwischen Kosmopoliten und Kommunitaristen geht es nicht mehr um die Beziehung von Markt und Staat, sondern um die Bedeutung von Grenzen. Kosmopoliten wollen offene Grenzen, liberale Zuwanderung, kulturelle Vielfalt sowie eine globale Verantwortung für Menschenrechte und Umwelt. Kommunitaristen bevorzugen solidarische Gemeinschaften, kontrollierte Grenzen, befürworten eine Beschränkung der Zuwanderung, beharren auf kultureller Identität des Hergebrachten und legen Wert auf den sozialen Zusammenhalt in vertrauten Gemeinschaften.

Kosmopolitische Einstellungen sind vor allem unter den Eliten und den gebildeten Mittelschichten zu finden. Sie sind die Globalisierungs- und Digitalisierungsgewinner. Fragen der sozialen Verteilungsgerechtigkeit sind ihnen nicht so wichtig.

Die untere Hälfte der Gesellschaft, dem traditionellen Standort der Kommunitaristen, ist weniger mobil. Sie fürchten zu rasche kulturelle Veränderungen, fühlen sich verwundbar auf dem Arbeits- und Immobilienmarkt und dürften die Hauptlasten der Globalisierung, der Digitalisierung und offener Grenzen zu tragen haben.

Beide Werthaltungen haben sich über das alte Links-rechts-Schema gelegt. Sie spiegeln den Konflikt zwischen kultureller Moderne und sozialer Tradition wider. Machen die Sozialdemokraten zu große Zugeständnisse auf der einen, muss sie mit Wählerverlusten auf der anderen Seite rechnen. Dies erklärt das Erstarken der Grünen und der Linken und auch die Wählerverluste der Partei in den letzten 20 Jahren.

Die Kosmopoliten setzen sich ideologisch für offene Grenzen - für Menschen und für Kapital und Güter ein -, treten für universell gültige Individualrechte ein und befürworten den Transfer politischer Kompetenzen auf die europäische und globale Ebene.

Häufig sind Kosmopoliten Globalisierungsgewinner. Menschen, die besser verdienen und gebildet sind, mehrere Sprachen sprechen und international orientiert sind. Politisch stehen sie grünen oder dem internationalistisch ausgerichteten, liberalen Flügel von konservativen oder sozialdemokratischen Parteien nahe.

Ideologisch betonen die Kommunitaristen die normativen Bedeutungen von Grenzen. Ihrer Auffassung nach bedarf es der Grenzziehung, um überhaupt Demokratie und Gerechtigkeit verwirklichen zu können. Demokratische Politik erfordert in ihren Augen eine nationale Gemeinschaft und einen Demos. Im Zweifel wird die Mehrheitskultur höher gewichtet als universelle Individualrechte.

Den Transfer von politischer Autorität jenseits des Nationalstaats sehen die Kommunitaristen kritisch. Sozialstrukturell sind die eher Globalisierungsverlierer: Menschen mit mittleren und niedrigeren Einkommen, etwas geringerer formaler Bildung als die Kosmopoliten, Leute, die nicht als Studenten oder Berufstätige ein, zwei Jahre im Ausland waren. Sie organisieren sich vor allem im eher nationalen Flügel christdemokratisch-konservativer Parteien, aber auch im eher nationalen Flügel von sozialdemokratischen oder sozialistischen Parteien und, vor allem, in rechtspopulistischen Parteien.

Ohne Zweifel liegt in der Gegenüberstellung beider Werthaltungen so manches Körnchen Wahrheit. Aber sie erklärt den sich über Jahre und Jahrzehnte hinziehenden, äußerst robusten Niedergang, ohne die historische Fehlkonstruktion der Volksparteien auch nur einzubeziehen. Als ob die Volksparteien mit ihrem eigenen Untergang so ganz und gar überhaupt nichts zu tun hätten.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.