Build 2019: Microsoft putzt Windows für Entwickler raus

Microsofts Entwicklerkonferenz 2019 ist vorbei. Nicht nur die Ankündigungen zeigen den neuen Kurs. Spannender ist, was nicht erzählt wurde – eine Einordnung.

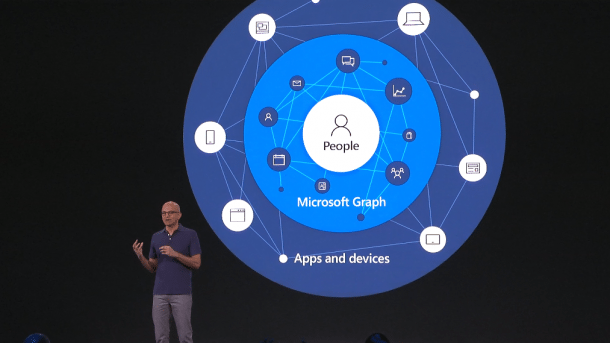

(Bild: Microsoft)

Satya Nadella hatte vieles zu verkünden vor nicht ausverkauftem Haus bei Microsofts Entwicklerkonferenz Build 2019. Im Gedächtnis geblieben sind vor allem neue Funktionen des neuen Chromium-Edge-Browsers, das neue Terminal und viele weitere kleine Open-Source-Projekte, die Microsoft auf den Weg bringt. Mittlerweile ist das Alltag bei Microsoft geworden.

Zu bestaunen gab es in der Keynote Microsofts Vision einer Arbeitswelt der Zukunft – ob das Utopie oder Dystopie ist, darüber werden die Meinungen auseinander gehen: Im Mittelpunkt steht die gigantische Datensammelmaschine graph.microsoft.com, ein API, an das Unternehmen ihren gesamten Datenbestand und das Nutzerverhalten ihrer Mitarbeiter übertragen dürfen. Dort werden alle Informationen von einer KI verarbeitet und von Technik aus Bing (eine Suchmaschine von Microsoft) durchsucht. Der Mitarbeiter kann dann über ein Suchfeld im Startmenü das Wissen der Firma – passend zu seiner aktuellen Tätigkeit – abrufen. Oder er unterhält sich mit einem Sprachassistenten, der ebenfalls aus der Cloud gefüttert wird.

Spannender als diese Leistungsschau war es aber zu beobachten, wie konsequent Microsoft seine neue Cloud-basierte Linie durchzieht und Azure in den Mittelpunkt stellt. Die wichtigste Einsicht von Microsoft der letzten Jahre: Die uralten Grabenkämpfe, ob Linux oder Windows jetzt besser ist, sind wirtschaftlich nicht sinnvoll. Linux-Server sind für die meisten Kunden das Mittel der Wahl und gefragt. Und mit Linux-Servern in Azure kann Microsoft erfolgreich Geld verdienen. Die Grabenkämpfe überlässt man lieber Windows- und Linux-Fans in Internet-Foren.

Entwicklerfreundliches Windows

Windows, immer noch ein gewinnbringendes Produkt von Microsoft, passte lange nicht in die moderne Cloud-Entwicklerwelt. Während fast jeder Büro-Arbeiter darauf Briefe tippt und fast jede Familie mindestens einen Windows-PC zu Hause hat, machten viele Entwickler einen großen Bogen um Windows – sofern sie nicht gerade beruflich Desktop-Anwendungen in Visual Studio programmierten oder an einer der wenigen App-Store-Apps entwickelten.

Sobald man Webanwendungen bauen wollte, waren andere Betriebssysteme ungleich attraktiver. Kein Wunder: Für eine kurze SSH-Sitzung musste man unter Windows mit PuTTY herumhampeln, für simple tar-Dateien ein Tool nachrüsten und sich dann darüber ärgern, dass die Unix-Welt andere Zeilenenden verwendet, die Windows aus historischen Gründen nicht verstehen wollte.

Die logische Konsequenz: Selbst auf den Build-Konferenzen sah man in den Hands-On-Sessions Microsoft-Mitarbeiter, die ihre Demos auf einem MacBook mit macOS hielten, statt das neue Surface anzustöpseln. Microsoft hatte sich selbst eine paradoxe Situation geschaffen: Während alle Welt fleißig Dienste in ihre Azure-Cloud auslagerte und das Angebot immer erfolgreicher wurde, kämpften ausgerechnet die Nutzer des eigenen Betriebssystems mit Hürden aus einem anderen Jahrtausend und konnten mit Bordmitteln nicht mal eine Konfigurationsdatei von ihrer Windows-Maschine in die Azure-Instanz kopieren.

Containerfreundliches Windows

Microsoft reagierte in den letzten Monaten mit vielen Maßnahmen: curl, tar und ssh sind keine Fremdkörper mehr, sondern native Programme. Auch dieses Jahr legte man wieder nach: Ein neues Terminal, das sogar das Konzept von Tabs versteht. Eine Kleinigkeit sicherlich, aber ein Grund weniger, frustriert das Betriebssystem zu wechseln. Und die Erkenntnis: Microsoft hat Entwickler und Profis nicht vergessen. Außerdem: Ein neues Windows Subsystem for Linux, bei dem ein kompletter Linux-Kernel in einer "Lightweight VM" läuft (statt wie vorher Kernel-Aufrufe umzuschreiben) – davon profitieren auch Docker-Container mit Linux-Inhalt, die zukünftig unter Windows noch etwas flüssiger laufen könnten als mit den bisherigen Ansätzen.

All das passiert nicht aus reinem Spaß an der Linux-Integration, dahinter steckt eine Strategie, die langsam komplett ist. Das Wunschszenario von Microsoft: Der moderne (Web-)Entwickler arbeitet auf seinem Windows-10-Rechner am Code. Damit er lokal exakt die Bedingungen hat, die später auf dem Server herrschen, packt er alles in Docker-Container. Zum Programmieren nutzt er einen Editor wie Visual Studio Code, der Git-Integration bietet. Darüber landet der Code schnell bei (Microsofts) GitHub – der Account dort ist der Zentralschlüssel zu allen relevanten Entwicklerwerkzeugen, neuerdings auch zu Azure. Ohne weitere Anmeldehürden landet die Software als Container in Microsofts Cloud und kann skaliert werden. Fertig ist eine perfekte Entwicklerwelt, in der Microsoft und vor allem Windows keine Nebenrolle mehr spielen, sondern mittendrin sind.

Dass vieles mit Open-Source-Entwicklung passiert, ist logische Konsequenz. Die Entwickler, die man von Linux und macOS zurückholen möchte, sind Flexibilität gewohnt und hassen es, hilflos zuzusehen, wenn ein Programm eine leicht zu implementierende Funktion nicht hat. Ein Open-Source-Notepad.exe hätte nicht erst 2018 gelernt, Unix-Zeilenenden zu verstehen.

Traurige Aussichten für Windows Server

Bei der für Entwickler erfreulichen Strategie bleiben aber auch Dinge auf der Strecke: Vor allem der Store, der seit der Abschaffung der kaum verkäuflichen Windows-Telefone ohnehin nur noch belächelt wurde. Um Apps und Store ging es während der Keynote nicht mehr, die Zukunft liegt in plattformunhabhängigen Webanwendungen. Nachtrauern dürfte diesen toten Pferden kaum jemand.

Schade ist es aber um den Windows Server, der seine Berechtigung als Säule für ein Windows-Netzwerk hat, von Microsoft aber nicht mehr geliebt wird, weil "On-Prem" irgendwie unattraktiv ist. Server-Dienste wie das Active-Directory, WSUS oder Windows-Deployment Services haben Windows im Unternehmen erfolgreich gemacht, weil es praktische und funktionale Werkzeuge zur Verwaltung von Windows-PCs sind. Dank der Cloud-first-Strategie ist die Familie der Server-Rollen in den letzten Jahren aber nicht mehr angewachsen, während immer mehr außerhalb des Unternehmensnetzwerks passiert. Windows 10 schickt seine Telemetriedaten fleißig an graph.microsoft.com, auf Wunsch können das jetzt auch die Office-Programme. Der Admin kann dabei zuschauen oder muss Enterprise-Lizenzen kaufen, um das komplett zu unterbinden.

Eine Server-Rolle "Telemetriedaten-Server", an die man die Daten umleiten kann? Fehlanzeige. Stattdessen darf sich der Admin seine eigenen Daten mit etwas Glück aus der Cloud zurückholen. Eine App-Store-Server-Rolle? Wo denken Sie hin, es gibt doch einen Store für Unternehmen in der Cloud. Eine Server-Rolle für Windows-Search, mit der man über lokale APIs spricht? Nicht mehr vorgesehen, nicht mehr Teil des Konzepts.

Am besten verfrachtet der Admin alle lokalen PCs direkt als virtuelle PCs zu Azure, spart sich die lokalen Server ganz und macht aus seinem Server-Raum eine Kaffeeküche. Statt Server zu administrieren, soll er lieber mit gemieteter Azure-KI auf seine Unternehmensdaten losgehen und "smarte" Sprachassistenten programmieren oder mit Azure-IoT-Edge-Diensten die neue Kaffeemaschine ans Netz anbinden. Dass Microsoft mit dieser Strategie viele Kunden verärgert, die einfach nur in Ruhe und lokal ihre Clients verwalten wollen, ist wohl noch nicht angekommen. (jam)