Klimawandel: Der weltweit wärmste Juni

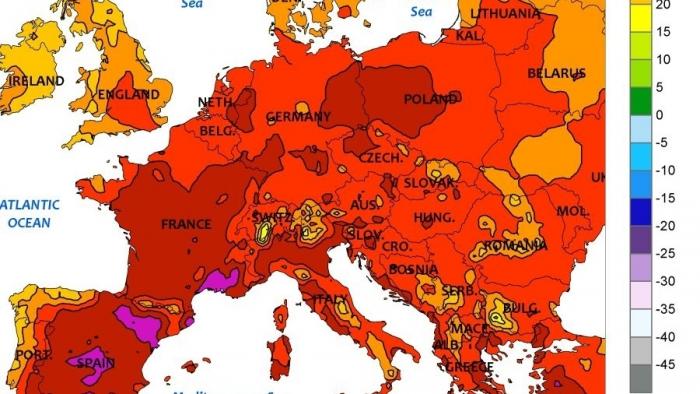

Extreme Maximaltemperaturen in Europa vom 23. bis 29. Juni 2019 (Bildausschnitt - größeres Bild und Gesamtskala: hier). Bild: NOAA/gemeinfrei

- Klimawandel: Der weltweit wärmste Juni

- Ein Abklingbecken voller Bombenstoff

- Mal wieder ein Black out

- Auf einer Seite lesen

Die Energie- und Klimawochenschau: Temperaturrekorde, Brände auf Grönland, die kommende CO2-Steuer und das Leid der Flüchtlinge in Bangladesch

Und wieder gibt es einen neuen Klimarekord: Der zurückliegende Juni lag im globalen Mittel 0,93 Grad Celsius über dem Durchschnitt der Jahre 1951 bis 1980, wie aus den Daten des Goddard Institute for Space Studies der US-Raumfahrtbehörde NASA hervorgeht. Damit ist er der wärmste Monat in der Zeitreihe, die bis ins Jahr 1880 zurück reicht.

Der Juni 1880 war übrigens im globalen Mittel 1,14 Grad Celsius kälter als der Juni 2019, aber das könnte natürlich ein Ausrutscher sein. Deshalb schauen sich Meteorologen und Klimaforscher für gewöhnlich 30 Jahresperioden an. Das Ergebnis ist allerdings ebenso drastisch, der Juni 1880 war für damalige Zeiten normal. Der Juni 2019 war beachtliche 1,17 Grad Celsius wärmer als der Mittelwert für den gleichen Monat über die Jahre 1880 bis 1909.

Auch sonst war 2019 bisher ziemlich warm und lag im Mittel um fast ein Grad Celsius über dem Referenzwert. Nur 2016 und 2017 war es im ersten Halbjahr noch etwas wärmer. Die globale Erwärmung schreitet also voran, nur bei den politischen Verantwortlichen hapert es weiter mit der notwendigen Erkenntnis.

Insbesondere in Europa und in weiten Teilen der Arktis war der Juni zu warm, wie obige Grafik zeigt. In der Arktis ist das Meereis inzwischen im entsprechend schlechtem Zustand und am Polarkreis gab es in diesem Jahr schon so viele Brände, wie nie zuvor. Auch auf Grönland brennt es, wie die NASA berichtet.

Kommt die CO2-Steuer?

Derweil scheint sich die Idee einer CO2-Steuer langsam durchzusetzen. Strittig scheinen nur noch Höhe und Ausgestaltung, wobei das "nur" natürlich eine Untertreibung ist, denn die beiden Dinge werden entscheidend sein, ob eine solche Steuer tatsächlich die CO2-Emissionen rasch und nachhaltig drosseln kann und dabei zum anderen die soziale Spaltung der Gesellschaft nicht weiter vertieft, also die unteren Einkommensgruppen nicht noch stärker belastet.

In einem von der Bundesregierung bestellten Sondergutachten des Sachverständigenrates zur Begutachtung der gesamtwirtschaftlichen Entwicklung wurde letzte Woche "ein einheitlicher Preis für den Ausstoß von Kohlenstoffdioxid (CO2)" gefordert, verbunden mit dem Rat, für diesen auch international zu werben und "kleinteilige" Zielvorgaben für einzelne Sektoren zu unterlassen. Der Markt werde mit einem, allerdings politisch bestimmten, CO2-Preis das weitere schon regeln.

Aber Preis ist nicht das gleiche wie Steuer. Die Gutachter favorisieren eigentlich eine Ausweitung des Emissionshandel auf alle Bereiche, also auch die Kraftstoffe für den Verkehr und die zum Heizen verwendeten fossilen Brennstoffe. Allerdings sehen sie, dass dies nicht von heute auf morgen innerhalb der EU durchsetzbar ist - das Emissionshandelssystem ETS funktioniert EU-weit - und schlagen daher eine CO2-Steuer als schnell zu realisierende Übergangslösung vor.

Die Steuer solle aber keine zusätzlichen Einnahmen für den Staat generieren sondern ausschließlich in Klimaschutz investiert und ansonsten den Bürger zurückgegeben werden. "Um in der Bevölkerung die Akzeptanz für die CO2-Bepreisung zu erhöhen, sollten die daraus erwachsenden Einnahmen zurückverteilt und dies sozial ausgewogen gestaltet werden", so die Gutachter, die in den Mainstreammedien gerne als "Wirtschaftsweise" tituliert werden.

Eine Option wäre eine Kopfpauschale, von der den Gutachtern zufolge die unteren Einkommensgruppen im Durchschnitt und insbesondere Familien profitieren würden. Auch schlagen sie vor, direkte Steuern oder Sozialabgaben mit den Einnahmen zu reduzieren oder den Strom günstiger zu machen.

Hier böte sich ihrer Meinung nach an, die Stromsteuer abzuschaffen und die EEG-Umlage aus Steuermitteln zu finanzieren. Für Privathaushalte würde die Kilowattstunde Strom damit um fast neun Cent billiger, was für den Durchschnittshaushalt mit einem Jahresverbrauch von 4.000 Kilowattstunden eine Ersparnis von 360 Euro im Jahr bedeuten würde.

Auch Bundesumweltministerin Svenja Schulze (SPD) hatte bereits Anfang des Monats eine "sozial ausgeglichene" CO2-Steuer vor, wie die Tagesschau am 5. 7. berichtete. Pendler müssten die zusätzliche Belastung zurückbezahlt bekommen, sodass diese entweder ausgeglichen werde oder sie, wenn sie ein bisher genutztes Auto stehen ließen, finanziell besser gestellt sind.

Verhinderungspolitik in Düsseldorf

Nur Wirtschaftsminister Peter Altmaier scheint sich noch nicht recht mit einer CO2-Steuer anfreunden zu können. Aus seinem Haus wurde Anfang der Woche ein Vorschlag vorgestellt, den Emissionshandel auf weitere Sektoren auszudehnen. Dazu hat eigentlich der Wirtschafts-Sachverständigenrat schon alles Wesentliche gesagt: Das würde Zeit brauchen, die wir nicht haben. Den Sachverständigen schwebt übrigens ein CO2-Preis in Höhe von 35 Euro pro Tonne vor, während die Fridays-For-Future-Schüler 180 Euro pro Tonne fordern. Etwas in Vergessenheit gerät bei all dem jedoch, dass es marktwirtschaftliche Hebel und Steueranreize kaum richten können.

Insbesondere nicht, wenn zugleich mit ordnungsrechtlichen Maßnahmen der Ausbau der erneuerbaren Energieträger behindert wird. In Nordrheinwestfalen hat Ende letzter Woche die schwarz-gelbe Mehrheit einen neuen Landesentwicklungsplan verabschiedet, über den der WDR schreibt, dass neue Windkraftanlagen künftig 1,5 Kilometer Abstand zur Wohnbebauung halten müssen.

Das sei eine "Totalbremse", kritisiere die Opposition. In Wäldern könnten künftig ebenfalls keine Anlagen mehr errichtet werden. Das Umweltbundesamt hatte im März in einem Positionspapier beschrieben, wie sehr die Mindestabstände der Energiewende schaden.