Mythos Volksmacht: Wäre die attische Demokratie heute noch zeitgerecht?

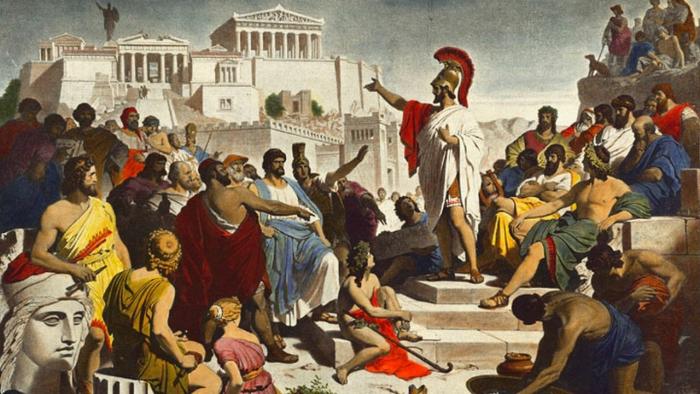

Perikles hält die Leichenrede. Gemälde Philipp von Foltz (1852). Bild: Wikimedia

Das griechische Modell der direkten Demokratie wird hierzulande oft als nachahmenswertes Vorbild gelobt. Wie würde es in unsere heutige Welt passen?

Als attische Demokratie wird das demokratische Regierungssystem im griechischen Athen in der Zeit von 460 v. Chr. bis 320 v. Chr. bezeichnet. In diesem System hatten alle Bürger, die zum Demos, dem Staatsvolk, gehörten, gleiche politische Rechte, Redefreiheit und die Möglichkeit, sich direkt am politischen Geschehen zu beteiligen.

Die Bürger nahmen nicht nur an einer direkten Demokratie teil, indem sie selbst die Entscheidungen trafen, nach denen sie lebten, sondern sie nahmen auch aktiv an den Institutionen teil, die sie regierten, und kontrollierten so direkt alle Teile des politischen Prozesses.

Wer heute die attische Demokratie als lobenswertes Vorbild bezeichnet, sollte jedenfalls auch berücksichtigen, dass zwar jeder Bürger an der Volksversammlung und an den Gerichtssitzungen teilnehmen konnte und jeder Bürger berechtigt war, ein Amt zu bekleiden, dass aber nicht jeder Einwohner als Bürger im politischen Sinne galt.

Die Macht der Volksversammlung

Frauen, Sklaven und Metöken galten nicht als Bürger und waren deshalb von der politischen Beteiligung ausgeschlossen. Die Metöken mussten für den Schutz des Gesetzes ein Schutzgeld bezahlen, konnten aber kein Grundeigentum erwerben und mussten sich vor Gericht durch einen Bürger vertreten lassen.

Die eingeschriebenen Vollbürger waren also eine privilegierte Minderheit, die auf allen politischen Entscheidungsebenen weitgehend durch Losentscheid mitbestimmen konnte. Damit war die attische Demokratie de facto eine Elitenherrschaft.

Eine Gewaltenteilung im modernen Sinne gab es damals nicht. Der Macht der Volksversammlung waren kaum Grenzen gesetzt.

Die Beschreibung der attischen Demokratie ist besser dokumentiert

Zu den Besonderheiten der griechischen politischen Systeme, die es nicht nur in Athen, sondern beispielsweise auch in Argos, Syrakus, Rhodos und Erythraion gab, gehört, dass sie räumlich immer auf eine Stadt beschränkt waren. Es handelte sich also um eine überschaubare, lokale Organisation des Zusammenlebens.

In der Zeit der attischen Demokratie gehorchten die Athener zum ersten Mal in ihrer Geschichte keinem König, keinem Adel, keinem Tyrannen, sondern nur sich selbst. Dass die attische Demokratie auch heute noch als Ursprung der Demokratie genannt wird, liegt wohl vor allem daran, dass über sie mehr schriftliche Dokumente erhalten sind als über die Verwaltungsstrukturen anderer Städte.

Die überlieferten zeitgenössischen Quellen, die das Funktionieren der Demokratie beschreiben, beziehen sich zumeist auf Athen und umfassen Texte wie die Athenaion politeia aus der Schule des Aristoteles, die Werke der griechischen Geschichtsschreiber Herodot, Thukydides und Xenophon sowie Abschriften von mehr als 150 Reden von Persönlichkeiten wie Demosthenes.

Dazu kommen in Stein gemeißelte Inschriften von Dekreten, Gesetzen, Verträgen, öffentlichen Ehrungen und griechische Komödienstücke wie die des Aristophanes.

Überlieferte Quellen zu anderen demokratischen Regierungen im antiken Griechenland sind selten.

Hintergründe der attischen Demokratie

Nachdem der Spartaner Kleomenes die Stadt Athen von der Tyrannenherrschaft befreit hat, streben die alteingesessenen Adelsfamilien mit seiner Unterstützung wieder an die Macht. Doch das Volk will sein Schicksal nun selbst in die Hand nehmen.

Der Grund für diese Entwicklung ist in den landwirtschaftlichen Betrieben rund um die Stadt zu suchen. Bereits im 6. Jahrhundert v. Chr. wächst die Bevölkerung so schnell, dass durch die Realteilung die Höfe der einzelnen Bauern immer kleiner werden.

Viele müssen sich bei reichen Adeligen Geld leihen und arbeiten fortan als Schuldknechte oder werden von ihren Gläubigern in die Sklaverei verkauft. Das führt zu Aufständen. Erst als Solon 594 v. Chr. als Schlichter angerufen wird, beruhigt sich die Lage.

Er beteiligt erstmals das einfache Volk an der Macht. Mit dem einfachen Volk sind aber nicht alle Einwohner gemeint, und politische Ämter sind an ein Mindesteinkommen gebunden.

Direkte Demokratie mit hoher Sitzungsfrequenz

Das wichtigste demokratische Organ der attischen Demokratie war die Volksversammlung, die sogenannte Ekklesia, die auf dem Pnyx-Hügel in einem eigens dafür vorgesehenen Raum tagte, der etwa 6000 Bürgern Platz bot.

Bei einer Gesamtzahl von 30.000 bis 60.000 Bürgern wird deutlich, dass de facto nicht alle Bürger an der Volksversammlung teilnehmen konnten, die mindestens einmal im Monat, eher zwei- bis dreimal und damit 40 Mal im Jahr zusammentrat.

Um die Dominanz besonders wortgewaltiger Redner zu brechen, durfte zu jedem Thema nur einmal gesprochen werden. Eine direkte Demokratie mit so hoher Sitzungsfrequenz war nur möglich, weil sich die Vollbürger auf die Arbeit der Nichtvollbürger verlassen konnten.

Athen sei der einzige Ort, so wird Perikles zitiert, wo ein unpolitischer Mensch nicht als stiller, sondern als schlechter Bürger gelte.

Platon warf Perikles vor, die Athener wilder als Pferde gemacht zu haben.

In diesem Zusammenhang stellt sich die Frage, ob die Demokratisierung Athens nicht letztlich mit seiner Militarisierung zusammenhing. Demokratie und Diplomatie sind bis heute keine sicheren Zwillinge.

Als Anregung durchaus geeignet

Wollte man hierzulande eine direkte Demokratie nach attischem Vorbild einführen, stünde man vor dem Problem, dass diese bei 40 Sitzungen pro Jahr schon aus logistischen Gründen vor enormen Herausforderungen stünde und die Einkommensabhängigkeit politischer Ämter sowie der Ausschluss von Frauen gegen bestehende Gesetze verstoßen würden.

Als Denkmodell ist die attische Demokratie durchaus interessant, insbesondere wenn man die historische Entwicklung der Idee betrachtet. Als Vorbild taugt sie aber nur, wenn die politischen Einheiten wieder auf die Größe einer Stadt reduziert würden. Ob dies in einem globalisierten Umfeld realisierbar ist, darf bezweifelt werden.