CO2-Grenzwert für 2030: Wohin geht die Entwicklung?

Batterieelektrische Autos wie der VW ID.4 fließen mit null Gramm Kohlendioxid in die Bilanz eines Herstellers ein. Die CO2-Vorgaben für 2025 (minus 15 Prozent im Vergleich zu 2020) und 2030 (minus 37,5 Prozent) werden ohne Elektroautos nicht erfüllbar sein. Derzeit denkt die Europäische Kommission sogar über eine Verschärfung nach.

Die Ziele zur CO2-Reduktion für 2025 und 2030 werden sich ohne E-Autos und PHEVs nicht erreichen lassen. Sie sind der Joker, um Strafzahlungen zu vermeiden.

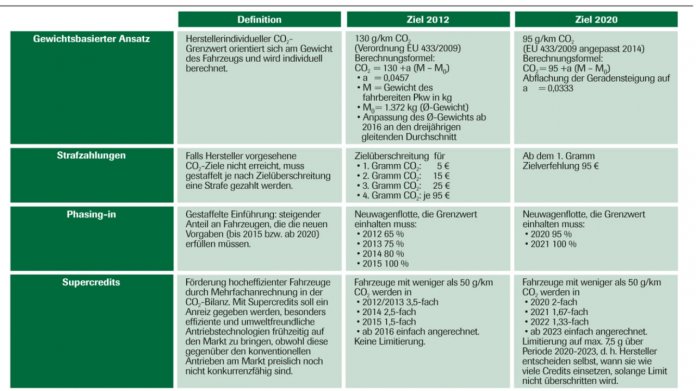

Eine Pflichtquote für Elektroautos gibt es in der Europäischen Union nicht. Aber einen CO2-Grenzwert für die Flotte eines Herstellers: In diesem Jahr darf der Durchschnitt aller tatsächlich verkauften Pkw nicht über 95 Gramm pro Kilometer liegen. Das entspricht einem Verbrauch von 3,6 Litern Dieselkraftstoff oder 4,1 Litern Benzin je 100 Kilometer. Pro Gramm Überschreitung sind bei jedem Auto 95 Euro Strafzahlung fällig. So können leicht Summen von mehreren hundert Millionen Euro zusammenkommen. Und für 2030 wird die gesetzliche Vorgabe um nochmals 37,5 Prozent abgesenkt. Wie soll das technisch gehen – und was passiert hier eigentlich?

Noch nicht am Ziel

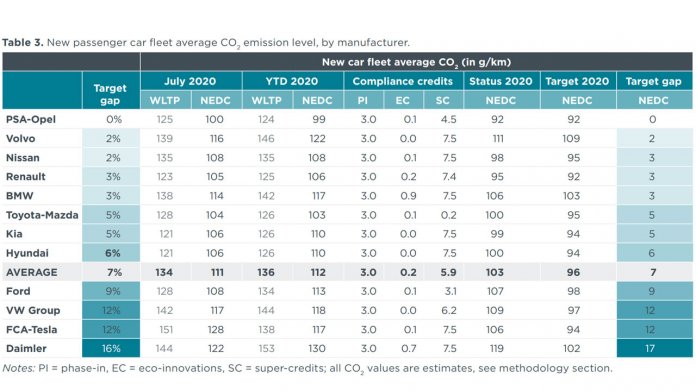

Zurzeit sind viele Autokonzerne auf dem besten Weg, die Limits für 2020 einzuhalten und Strafzahlungen sowie den dazugehörigen Imageschaden zu vermeiden. Nach der jüngsten Erhebung des International Council on Clean Transportation [1] (ICCT) liegt der Gesamtdurchschnitt für die Monate Januar bis Juli in diesem Jahr bei 103 statt der erforderlichen 96 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer.

Die Europäische Union hat den Herstellern mehrere versteckte Nachlässe auf den CO2-Grenzwert [2] eingeräumt. Einer ist der Gewichtsfaktor: Die 95 g CO2/km beziehen sich auf ein durchschnittliches Leergewicht von 1372 kg. Weil der Schnitt inzwischen etwas schwerer geworden ist, gelten 96 g CO2/km als allgemeiner Grenzwert. Volvo verkauft die schwersten Autos im Europäischen Wirtschaftsraum (also inklusive Island, Liechtenstein und Norwegen) und hat einen Hersteller-individuellen Grenzwert von 109 g CO2/km. Die leichtesten Fahrzeuge kommen von Renault sowie dem PSA-Konzern mit den Marken Citroën, Opel und Peugeot und jeweils 92 g CO2/km.

Supercredits, Phase-in, NEFZ statt WLTP

Elektroautos gehen mit null Gramm in die Bilanz eines Herstellers ein. Sie werden in diesem Jahr doppelt angerechnet. Dieser sogenannte Supercredit schmilzt 2021 auf den Faktor 1,66 und 2022 auf 1,33 ab. Ein Rabatt, der über drei Jahre für insgesamt maximal 7,5 Gramm gilt. 5,9 g davon werden bereits genutzt. Der dritte wesentliche Nachlass ist das Phase-in: 2020 fließen die verbrauchsintensivsten fünf Prozent eines Herstellers nicht in die Bilanz ein.

Berechnungsgrundlage ist grundsätzlich der veraltete Messzyklus NEFZ, der seit 2017 schrittweise durch das Verfahren WLTP abgelöst wurde. Der eigentlich nicht mehr aktuelle Maßstab wird genutzt, um eine bessere Vergleichbarkeit zu den Vorjahren zu schaffen. Rechnet man die Supercredits und das Phase-in heraus, werden aus den oben genannten 103 g CO2/km plötzlich 136 g CO2/km nach WLTP.

Mercedes fehlen noch 17 Gramm

So sieht industriefreundliche Politik aus. Faktisch steht ein Großteil der Autoindustrie vor der erfolgreichen Erfüllung der CO2-Ziele [3]. Lediglich die Daimler AG mit den Marken Mercedes und Smart könnte in die Bredouille kommen: Bis zum Hersteller-individuellen Ziel von 102 g CO2/km fehlen aktuell noch 17 Gramm. Das ist die größte Abweichung im Branchenvergleich.

(Bild: ICCT)

Elektroautos als Joker

Die Lösung könnte wie bei den meisten anderen ein Mehrverkauf von batterieelektrischen Autos [4], die mit null Gramm in die Bilanz eingehen, und Plug-in-Hybridfahrzeugen sein, die mit höchstens 50 g CO2/km angerechnet werden und gleichfalls vom Supercredit begünstigt werden. Volvo etwa verzeichnet einen Verkaufsanteil von 26 Prozent mit Ladestecker. Weil der Polestar 2 [5] erst im August erstmals zugelassen wurde, dürften dies ausschließlich Plug-in-Hybride (Volvo-Bezeichnung: "Twin Engine") sein. Bei der BMW Group betrug der Marktanteil von batterieelektrischen Autos und Plug-in-Hybriden bis Juli 14 Prozent und bei der Volkswagen AG vor dem Start der ID-Modelle acht Prozent.

Lesen Sie auch

CO2-Vergleich: Sind Plug-in-Hybride eine Mogelpackung?

Einzige Ausnahme ist aktuell Toyota. Der japanische Riese hat abgerundet einen Verkaufsanteil von null Prozent mit Ladestecker und muss trotzdem nur eine Lücke von fünf Gramm bis zum CO2-Limit überwinden. Das dürfte Toyota über die weitere Steigerung des Hybridanteils (wohlgemerkt nicht Plug-in-Hybrid) problemlos gelingen. Der Kleinwagen Yaris [6] zum Beispiel emittiert in der Grundausstattung nach NEFZ nur 64 g CO2/km.

Indirekte Industriesubvention durch "Innovationsprämie"

Vor dem Hintergrund der drohenden Strafzahlungen können auch die Subventionen, die von den meisten europäischen Staaten für Elektroautos gezahlt werden, neu interpretiert werden. In Deutschland beträgt die Bruttoreduktion durch die sogenannte Innovationsprämie bis zu 9480 Euro [7]. Sie setzt sich zusammen aus 6000 Euro vom Staat und 3000 Euro verpflichtendem Nettopreisnachlass durch den Hersteller, woraus sich bei 16 Prozent Mehrwertsteuersatz 9480 Euro addieren.

Der prozentuale Nachlass ist folglich bei preisgünstigen Elektroautos wie dem VW e-Up mit den baugleichen Modellen Skoda Citigo-e iV (Test) [8] und Seat Mii electric (Test) [9] oder dem Smart EQ besonders hoch. Das Resultat: Bestellstopp wegen zu hoher Nachfrage. In den darüber liegenden Preisregionen sind die Lieferfristen im Regelfall erträglich, und einen teuren Audi e-tron [10] bekommen die Kunden sehr rasch.

Lesen Sie auch

VW e-Up im Test: Doppelschritt

Das Geld für den Staatsanteil der sogenannten Innovationsprämie kommt aus der Steuerkasse. Auf den ersten Blick profitieren die Kunden – auf den zweiten die Hersteller, die durch den Verkauf von nun finanziell attraktiven Elektroautos die CO2-Bilanz verbessern. Sie sind der Joker bei allen Berechnungen.

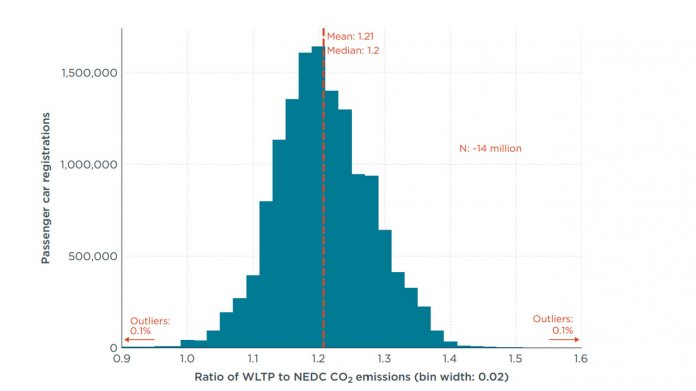

WLTP-Umrechnung und Zielkorridor bis 2030

Der Grenzwert von 95 Gramm Kohlendioxid pro Kilometer gilt auch für die Folgejahre. Allerdings wird 2021 das Phase-in abgeschafft und der Supercredit wie beschrieben abgeschmolzen. Das kommende Jahr ist auch für das zweistufige Ziel der Jahre 2025 und 2030 relevant: 2021 wird aus dem Verhältnis von NEFZ- zu WLTP-Emissionswert ein Herstellerreferenzwert ermittelt. Der Faktor dürfte ungefähr 1,2 betragen.

Reduktionsziele

Von diesem Herstellerreferenzwert nach WLTP aus gelten die zukünftigen Reduktionsziele: 2025 müssen die CO2-Emissionen um 15 Prozent und 2030 um 37,5 Prozent im Vergleich zum Ausgangsjahr reduziert werden. Diese Vorgaben werden sich ohne den Verkauf von batterieelektrischen Autos und Plug-in-Hybriden nicht erreichen lassen; es gibt keine Pflichtquote in der Europäischen Union, aber eine lebenspraktische. In dieser Dekade werden auch die Pkw mit konventionellem Verbrennungsmotor nicht auf dem heutigen Emissionslevel verharren: Die Hybridisierung wird zunehmen und der Kraftstoffverbrauch leicht sinken. Jede Marke wird für sich prüfen, mit welchem Antriebsmix sie den gesetzlichen Grenzwert unterbieten kann.

(Bild: ICCT)

Zielverschärfung in Sicht?

In der Europäischen Kommission unter der Führung von Präsidentin Ursula von der Leyen werden zurzeit Forderungen lauter, die Zielwerte für 2025 und 2030 nochmals ehrgeiziger zu gestalten. Eine endgültige Entscheidung über konkrete Werte aus den Trilog-Verhandlungen [11] wird frühestens für Mitte 2021 erwartet.

Wie gut verkaufen sich Elektroautos in Zukunft?

Für die Verschärfung des Grenzwertes spricht neben den Klimaschutzzielen vor allem die erwartbare Verbreitung von batterieelektrischen Autos. Im Lauf des Jahrzehnts wird die Auswahl viel größer, und die Preise werden wahrscheinlich auch ohne Staatshilfen konkurrenzfähig. Fällt die CO2-Vorgabe zu lasch aus, könnten im Gegenzug weiterhin viele leistungs- und emissionsintensive Autos mit Verbrennungsmotor verkauft werden.

(Bild: VDA)

Jan Dornoff, spezialisiert auf CO2-Analysen beim ICCT, macht im Gespräch mit heise/Autos Vorschläge, wie eine Überarbeitung des Reduktionsziels konkret aussehen könnte. "Bis 2035 müssen alle neuen Pkw komplett dekarbonisiert sein, um die beschlossenen Klimaziele für 2050 erreichen zu können", sagt Dornoff. Der ICCT argumentiert prinzipiell technologieneutral, weist aber darauf hin, dass synthetische Kraftstoffe ("e-Fuels") wirtschaftlich bei Pkws nicht darstellbar sind. Derzeit formiert sich eine breite Lobbyfront, die die Produktion von e-Fuels befürwortet – natürlich mit Subventionen.

Lesen Sie auch

Synthetisches Benzin: Wenig effizient, aber sinnvoll

"Für die Klimaschutzziele halten wir ein Reduktionsziel von 70 statt 37,5 Prozent im Jahr 2030 für notwendig und zugleich für technisch sowie wirtschaftlich erreichbar", erklärt Dornoff. Zusätzlich sei ab 2025 eine absolute CO2-Obergrenze für Autos mit Verbrennungsmotor wichtig, und auch in den Zwischenjahren sollten lineare Vorgaben gemacht werden.

Aufzeichnung des Verbrauchs

Außerdem schreibt der Gesetzgeber für alle ab 1. Januar 2021 neu zugelassenen Pkw mit Verbrennungsmotor – also auch für Plug-in-Hybridautos – vor, dass der reale Kraftstoffverbrauch aufgezeichnet und nach Brüssel gemeldet werden muss. Das ist Bestandteil der Abgasnorm Euro 6d-ISC-FCM, die für alle erstmals zugelassenen Autos in der EU ab dem kommenden Jahr die Mindestanforderung wird.

Aber wie genau und von wie vielen Fahrzeugen die Daten zur EU weitergeleitet und wie sie dort verwendet werden, ist weit gefasst und Gegenstand von Verhandlungen. Um Manipulationen vorzubeugen, empfiehlt der ICCT eine Veröffentlichung der Daten, um letztlich den wirklichen Kraftstoffverbrauch zu begrenzen. Dazu kommt: Für batterieelektrische Autos ist eine Stromverbrauchsmessung- und Aufzeichnung nicht vorgeschrieben. Das sollte sich ebenfalls ändern, weil ein Smart EQ Fortwo weniger elektrische Energie benötigt als ein VW ID.4 [12].

(mfz [13])

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-4925593

Links in diesem Artikel:

[1] https://theicct.org/sites/default/files/publications/MarketMonitor-EU-aug2020.pdf

[2] https://www.vda.de/de/themen/umwelt-und-klima/co2-regulierung-bis-2020/co2-regulierung-bis-2020-fuer-pkw-und-leichte-nutzfahrzeuge.html

[3] https://www.heise.de/hintergrund/CO2-Flottenemissionen-2020-Wie-nah-sind-die-Autohersteller-dem-Grenzwert-4843808.html

[4] https://www.heise.de/hintergrund/Zulassungszahlen-im-Zeichen-der-Krise-4837759.html

[5] https://www.heise.de/autos/artikel/Neu-Polestar-2-4321854.html

[6] https://www.heise.de/autos/artikel/Vorstellung-Toyota-Yaris-Hybrid-4558221.html

[7] https://www.heise.de/news/130-Milliarden-Konjunkturpaket-Keine-Kaufpraemie-fuer-Autos-mit-Verbrennermotor-4773678.html

[8] https://www.heise.de/tests/E-Auto-Skoda-Citigo-e-iV-im-Test-Fit-fuer-alle-Gelegenheiten-4709333.html

[9] https://www.heise.de/hintergrund/Seat-Mii-electric-Das-guenstigste-Elektro-Kleinauto-im-Test-4692424.html

[10] https://www.heise.de/autos/artikel/Test-Audi-e-tron-55-quattro-4470448.html

[11] https://de.wikipedia.org/wiki/Trilog

[12] https://www.heise.de/hintergrund/Vorstellung-VW-ID-4-Volkswagens-wichtigstes-Elektroauto-4907016.html

[13] mailto:mfz@heise.de

Copyright © 2020 Heise Medien