Pausenlos tanken an der Wasserstofftankstelle

Die H2-Zapfpistolen in Deutschland gleichen denen bei konventionellen Kraftstoffen. Extrem kalte Metallstellen wie früher bei den Ur-Modellen gibt es schon lange nicht mehr.

Wo E-Autos nicht weiterkommen, könnten FCEV zum Zug kommen - etwa, wenn Verbrenner verboten werden. Vorteil der H2-Tankstellen: Sie sind frei skalierbar.

Brennstoffzellenelektrische Fahrzeuge sind in wenigen Minuten mit Wasserstoff betankt. Das könnte zuerst für einige Linienbusse und im Lauf des Jahrzehnts auch für ausgewählte Pkw der entscheidende Vorteil im Vergleich zu batterieelektrischen Antrieben sein. In Kalifornien aber mussten Besitzer von Fuel Cell Electric Vehicles (abgekürzt FCEV) kürzlich lange warten, um an Wasserstoff zu kommen. Ein Toyota Mirai reihte sich an den nächsten. Heise/Autos dagegen hatte zum Beispiel mit dem Hyundai Nexo (Test) [1] keine Probleme beim Tanken. Was passiert hier?

Die Ursache für diesen Unterschied ist neben der geringen Auslastung in Deutschland, dass die Tankstellen im bevölkerungsreichsten US-Bundesstaat völlig veraltet sind. Grundsätzlich gilt: Ähnlich wie Ladesäulen für batterieelektrische Fahrzeuge (abgekürzt BEV für Battery Electric Vehicle) ist die pro Zeiteinheit lieferbare Energiemenge eine Frage der technischen Auslegung.

Plattenwärmetauscher liefern ohne Unterbrechung

Konkret: Der Wasserstoff (chemisch H2) wird auf bis zu 350 bar in Nutzfahrzeugen und bis auf 700 bar in Pkw komprimiert. Weil hierbei Wärme entsteht und die Maximaltemperatur in den sogenannten Typ 4-Tanks der FCEV nicht über 85 Grad betragen darf, muss das Gas vorab stark gekühlt werden.

(Bild: H2 Mobility Deutschland)

Bei älteren Anlagen passiert das in einem Aluminiumkälteblock. Wenn viele H2-Fahrzeuge hintereinander tanken, hat dieses System eine Leistungsgrenze, weil nicht ausreichend Wärme abgeführt werden kann. Frank Fronzke, technischer Leiter bei H2 Mobility Deutschland, erklärt wie dieses Problem gelöst wurde: „Neue Anlagen mit Plattenwärmetauscher können kontinuierlich liefern“, so Fronzke. „50 der 90 von uns in Deutschland und Österreich betreuten Tankstellen sind damit ausgerüstet.“

Back-to-back-Fähigkeit

Ein weiterer begrenzender Faktor bei H2-Tankstellen kann der Verdichter für den Gas-Zwischenspeicher sein. Ist die Leistung zu knapp bemessen, müssen die Autofahrer Geduld haben. In der Branche spricht man von Back-to-back-Fähigkeit und meint damit die Zahl der Fahrzeuge, die direkt hintereinander tanken können. In Kalifornien ist die preisgünstige Auslegung nicht an die inzwischen hohe Nachfrage angepasst. Das wäre etwa so, als wenn für zwölf Porsche Taycan auf Fernreise [2] nur eine 50 kW-Ladesäule zur Verfügung stehen würde.

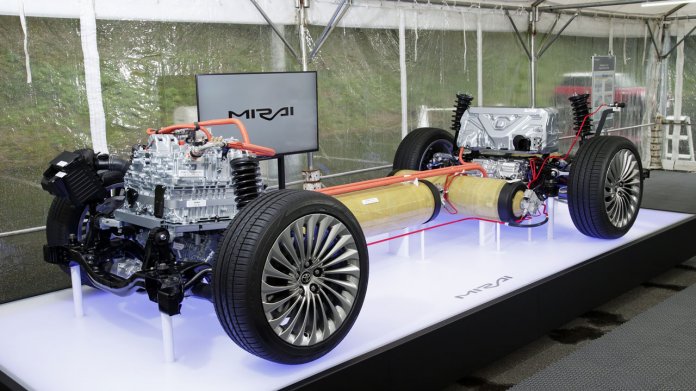

(Bild: Toyota)

In Deutschland ist das Bild umgekehrt. Gemessen an den wenigen Hundert FCEV gibt es eine Überversorgung. Faktisch ist mit dem Hyundai Nexo zurzeit nur ein Brennstoffzellen-Pkw tatsächlich lieferbar. Auf den Toyota Mirai II [3] muss ein paar Monate gewartet werden. Im Bestand gibt es noch ein paar Exemplare des eingestellten Mercedes GLC F-Cell. Dazu gesellen sich die Versuchsträger der weltweiten Autoindustrie. Und natürlich diverse Nutzfahrzeuge, die mittelfristig die beste Perspektive haben.

H2 in Tankstellennähe produzieren

Ein wichtiger und bekannter Anbieter von Systemlösungen für erneuerbare Energien [4] ist das norddeutsche Unternehmen GP Joule [5]. André Steinau ist bei GP Joule verantwortlich für die Business Unit Wasserstoff. Er bestätigt im Gespräch mit heise/Autos, dass ähnlich wie bei Ladesäulen im öffentlichen Raum die Auslegung entscheidend ist: „Der Betreiber einer Anlage plant und investiert für eine erwartete Nachfrage“, so Steinau. Der Vorteil bei H2-Tankstellen sei, dass sie prinzipiell aufrüstbar und skalierbar wären.

Im Rahmen des Projekts e-Farm hat GP Joule in Niebüll und Husum Wasserstoff-Tankstellen mit 350 bar für Nutzfahrzeuge und 700 bar für Pkw errichtet. An jedem Standort können aktuell 600 kg des Gases gespeichert werden. Genug für 20 schwere Nutzfahrzeuge oder 120 Pkw pro Tag. Die Produktion – und das ist ähnlich, wie bei BEV eine Grundvoraussetzung für das Gelingen der Energiewende – erfolgt in der Nähe mit durch Windstrom betriebenen Elektrolyseuren statt durch die klimaschädlich, aber preisgünstige Dampfreformierung.

Von fünf Elektrolyseuren im Projekt e-Farm mit je 225 kW Leistung sind zwei in Betrieb, der dritte ist im Bau, und die letzten befinden sich in der Genehmigungsphase. Mit einer 225 kW-Anlage lassen sich in 24 Stunden rund 100 kg Wasserstoff herstellen. Das ist eine dezentrale und an vielen Stellen umsetzbare Anwendung, und auch Pipelines vom Elektrolyseur direkt zur Tankstelle sind vorstellbar. Mit Pipelines würden auch jene Emissionen vermieden, die sonst bei der Anlieferung mit Diesel-Lkws entstehen. Auch FCEV-Lkw können eine Alternative werden.

Zuerst für Linienbusse

„Unsere ersten Abnehmer werden Linienbusse im ÖPNV sein“, sagt Andre Steinau von GP Joule. So wird das Joint-Venture Toyota Caetano Portugal [6] (TCAP) 12-Meter-Busse nach Schleswig-Holstein bringen. Diese verbrauchen sechs bis sieben Kilogramm Wasserstoff pro 100 km, während ein Pkw bei rund einem kg auf 100 km liegt.

(Bild: Toyota)

Um ein Kilogramm Wasserstoff herzustellen, sind bei modernen Elektrolyseuren etwa 55 kWh Strom notwendig. Um das Gas tatsächlich ins Fahrzeug zu bekommen, ist mit knapp 60 kWh etwas mehr elektrische Energie notwendig. So verbraucht die Komprimierung auf das Level von Nutzfahrzeugen etwa 1,5 kWh Strom pro kg Wasserstoff und bei Pkw nochmal 1 bis 2,5 zusätzliche kWh.

Die Lücke schließen

Für die Energiewende im rollenden Straßenverkehr sind batterieelektrische Antriebe unerlässlich. Auch wenn der Marktanteil in der Gesamtbetrachtung des Jahres 2020 in Deutschland einstellig war, werden VW ID.3 [7], Hyundai Ioniq 5 und Tesla Model 3 [8] in diesem Jahrzehnt einen rasanten Zuwachs erleben. Der Erfolg ist garantiert. Die Prognose von 25 Prozent aller Neufahrzeuge für 2025 ist zurückhaltend, und 2030 werden nach einer Studie der Nationalen Leitstelle Ladeinfrastruktur knapp zehn Millionen BEV zwischen Flensburg und Füssen unterwegs sein.

(Bild: H2 Mobility Deutschland)

Brennstoffzellenelektrische Fahrzeuge werden dort zum Einsatz kommen, wo die Batterie ihre Grenzen findet. Also vor allem in Nutzfahrzeugen vom Linienbus bis zur Zugmaschine. Es ist weiterhin nicht ausgeschlossen, dass große Pkw, die vorwiegend auf langen Strecken eingesetzt werden, in der zweiten Hälfte des Jahrzehnts ebenfalls als FCEV kommen. In einem Szenario ohne Verbrennungsmotoren – zum Beispiel nach einem Verbot durch die Politik – wird es aus heutiger Perspektive auch brennstoffzellenelektrische Antriebe geben.

Sektorkopplung

Die dafür notwendigen Wasserstoff-Tankstellen sind kein Engpass im System der Energiewende und der Sektorkopplung. Wie leistungsfähig sie sind, hängt allein von der Auslegung ab, und die ist frei skalierbar. Es geht wie so oft ums Geld – wobei die Summen, die für Ladeinfrastruktur und H2-Tankstellen in Deutschland investiert werden, ein volkswirtschaftlicher Witz sind im Vergleich zu den 60 bis 70 Milliarden Euro, die pro Jahr für die Verbrennung von Dieselkraftstoff und Superbenzin [9] ausgegeben werden.

(mfz [10])

URL dieses Artikels:

https://www.heise.de/-5032072

Links in diesem Artikel:

[1] https://www.heise.de/autos/artikel/Test-Hyundai-Nexo-4235048.html

[2] https://www.heise.de/tests/Die-elektrische-Rennreiselimousine-Porsche-Taycan-im-Langstreckentest-4964225.html

[3] https://www.heise.de/tests/Erste-Ausfahrt-Toyota-Mirai-II-Wasserstoff-statt-Strom-4974698.html

[4] https://www.heise.de/hintergrund/Was-der-Umstieg-auf-erneuerbare-Energien-bedeutet-Die-Windkraft-4686017.html

[5] https://www.gp-joule.de/

[6] https://www.toyota-media.de/blog/unternehmen/artikel/toyota-vertieft-engagement-bei-der-entwicklung-von-brennstoffzellenbussen/text

[7] https://www.heise.de/tests/VWs-Elektro-Auto-ID-3-im-Test-Beerbt-es-den-Golf-4939096.html

[8] https://www.heise.de/autos/artikel/Klartext-Tesla-schoener-Goetterfunken-4606115.html

[9] https://www.heise.de/autos/artikel/Kommentar-Adieu-Verbrenner-4625216.html

[10] mailto:mfz@heise.de

Copyright © 2021 Heise Medien