Das digitale Mixtape

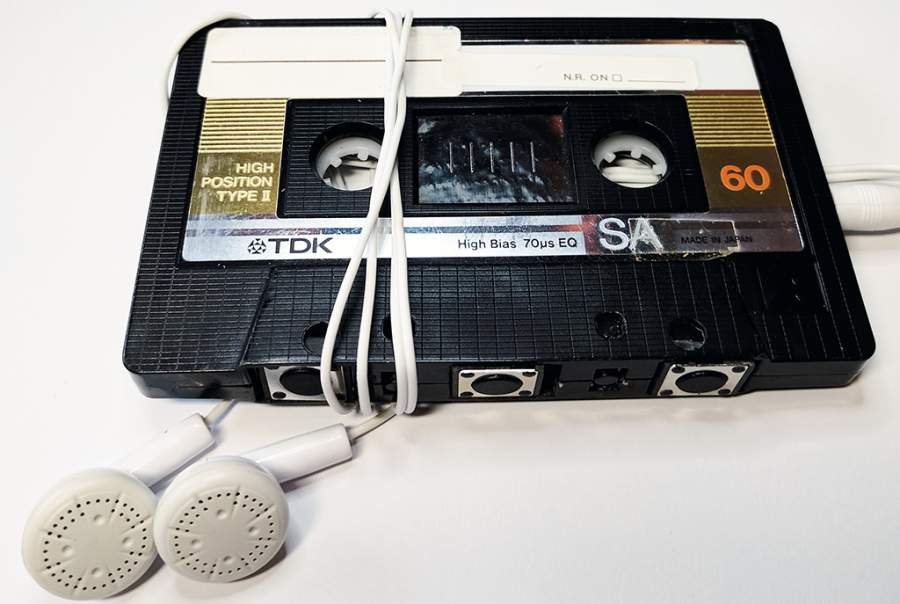

Einem ausgedienten MP3-Player und einer Musikkassette aus den 80er Jahren wird zusammen wieder Leben eingehaucht. Das fertige Mixtape eignet sich besonders gut als Geschenk mit persönlicher Note.

Als Kind der 80er und später als Teenager der 90er Jahre verbinde ich ganz spezielle Erinnerungen mit Mixtapes. Es hatte etwas Besonderes, Zeit und Aufwand zu investieren, um die perfekte Songauswahl auf der begrenzten Kapazität einer Kompaktkassette unterzubringen. Egal ob man dieses Mixtape nun für sich selbst oder einen anderen besonderen Menschen fabrizierte – das Resultat war immer etwas Einzigartiges. Auch als Geschenk eignete sich ein solches Mixtape besonders gut, da zum einen die Songauswahl an sich etwas sehr Persönliches darstellte und zum anderen man durch die investierte Zeit schon eine besondere Wertschätzung zum Ausdruck bringen konnte. Als sich daher dieses Jahr die Frage nach einem Hochzeitsgeschenk für meine Frau stellte, keimte in mir die Idee eines „digitalen Mixtapes“ auf: „Es müsste sich doch machen lassen, eine alte Musikkassette zum Gehäuse einer MP3-Player-Platine umzufunktionieren.“

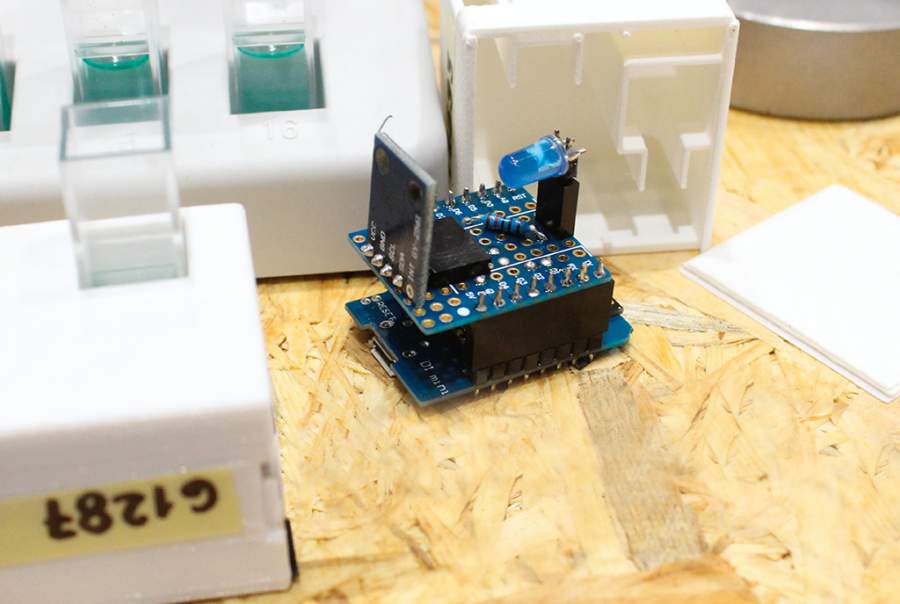

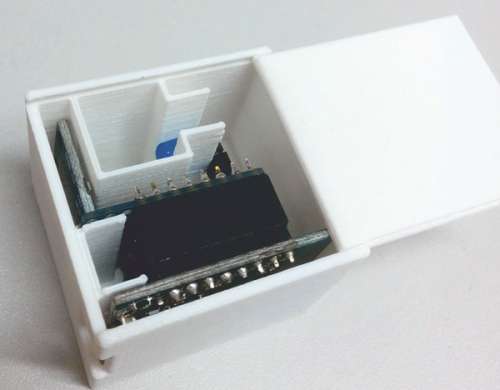

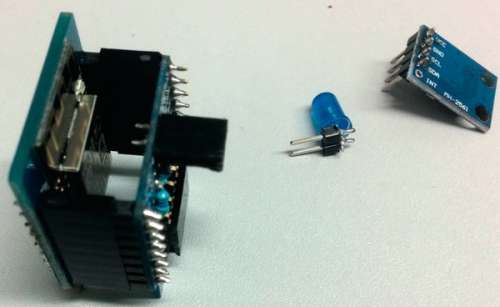

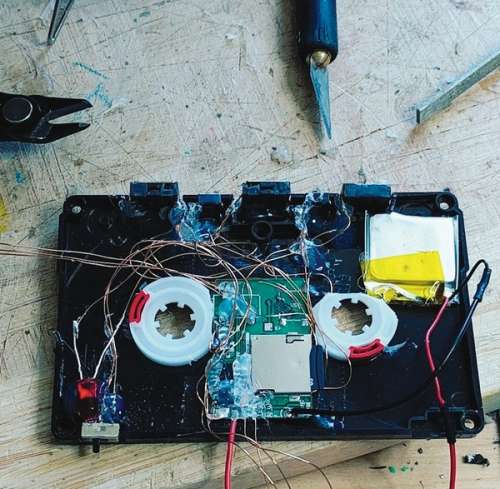

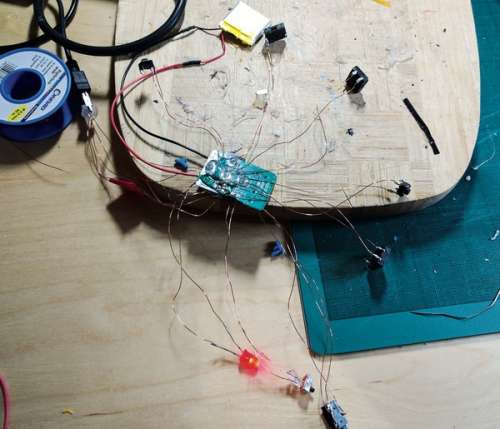

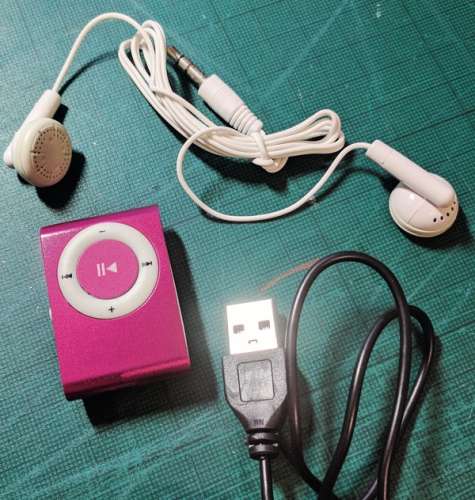

Gesagt, getan: ein ausgedienter MP3-Player war schnell zur Hand, auch sind MP3-Player dieser Art mittlerweile für weniger als 10 Euro erhältlich. Eine alte Musikkassette fand sich im ehemaligen Jugendzimmer. Zuerst wurde die geöffnete Musikkassette von sämtlichem störendem Innenleben wie dem Tonband, Rollen und ähnlichem befreit, um für die Platine des MP3-Players Platz zu machen. Anschließend galt es zu planen, wo die Anschlüsse (Kopfhörer, USB) sowie Schalter und Taster des MP3-Players im Kassettengehäuse untergebracht werden könnten. Der Ein/Aus-Schalter sowie der USB-Anschluss fanden auf der schmalen Unterseite Platz. Die SMD-Status-LED der Platine habe ich durch eine Durchsteck-LED ersetzt, die hinter dem Ein/Aus-Schalter Platz fand. Die Tasten zur Steuerung des MP3-Players (Play/Pause, Vor, Zurück, Leiser, Lauter) wurden an die Oberseite anstelle des Tonbandes verlegt. Die Taster habe ich dabei direkt mit den Leiterbahnen auf der Platine verlötet, wo vorher die Schaltmatte ihr Dasein verrichtete.

Zuletzt habe ich noch den Audio-Stecker an der Seite des Gehäuses untergebracht. Die Komponenten wurden zuvor entlötet und anschließend mit Kupferlackdraht wieder verbunden. Ausreichend Heißkleber sorgt dafür, dass alles an Ort und Stelle bleibt. Die Musikkassette wurde wieder zusammengesetzt und verschraubt, die akribisch zusammengestellte Playlist per USB auf die „Kassette“ übertragen und fertig war das ganz besondere Geschenk zum Hochzeitstag. —hch