Gyroskop für den Physikunterricht

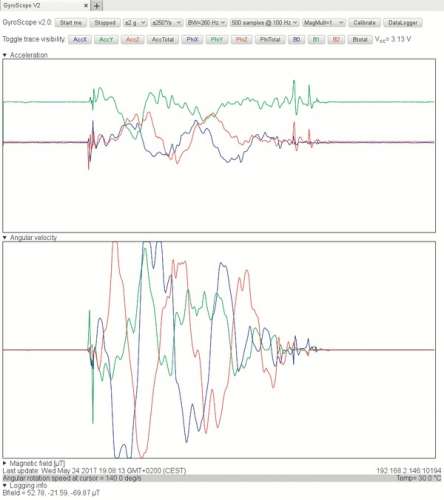

ESP8266 trifft Sensor – mit diesem Gyroskop wird die Auswertung von Bewegungsexperimenten zum (Kinder-)Spiel. Der Mikrocontroller überträgt die Daten per WLAN, sodass sie gleich im Browser grafisch dargestellt werden können.

Wie bewegen und drehen sich Objekte, etwa ein Fußball auf dem Weg ins Tor? Für diese Aufgabe hat Volker Ziemann ein günstiges WLAN-Gyroskop gebaut, das sich im Physikunterricht einsetzen lässt. Drin stecken der Mikrocontroller ESP8266 und 3-Achsen-Drehsensoren. Die dreidimensionalen Experimente werden kabellos im Web-Browser ausgewertet, unabhängig vom Betriebssystem.

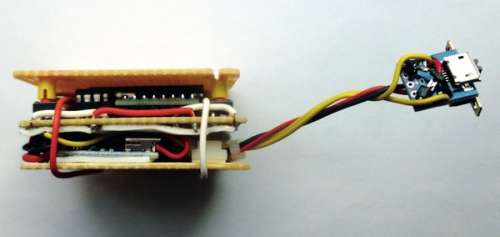

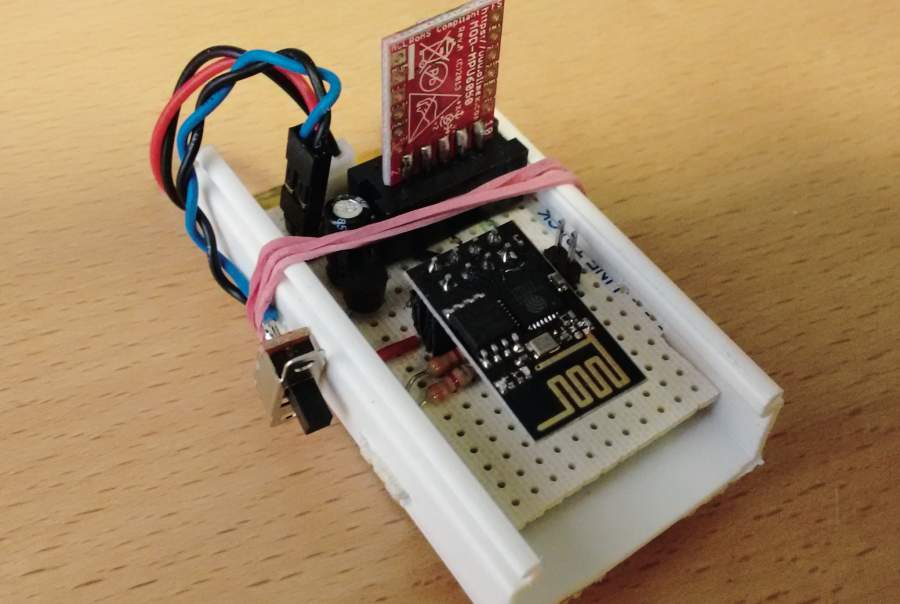

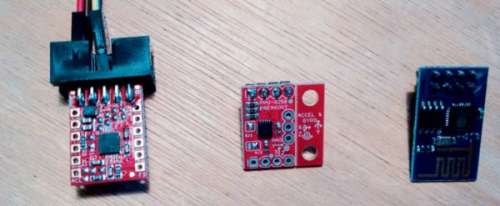

Grundlage des Projekts sind die Sensoren MPU-6050 und MPU-9250, die jeweils ein 3-Achsen-Gyroskop und einen 3-Achsen-Beschleunigungssensor aufweisen. Das MPU-9250 hat außerdem ein 3-Achsen-Magnetometer. Als ESP-Board wählte Ziemann das ESP-01. Es ist besonders klein – hilfreich, wenn der Aufbau später zum Beispiel in einen Fußball gesteckt werden soll. Ziemann hat von dem Projekt verschiedene Prototypen gebaut und mit Kabelkanal und Rohren als Gehäuse experimentiert.

Der innere Aufbau ist übersichtlich: Pro Prototyp ist ein Sensor verbaut, der zunächst die Flugdaten erfasst. Der ESP liest sie regelmäßig über eine I2C-Verbindung aus und speichert sie zwischen. Außerdem verbindet er sich mit dem lokalen WLAN. Ist der Zwischenspeicher voll, schickt der ESP die gesammelten Daten schließlich an den Rechner. Dort läuft ein Javascript-Programm, das die Auswertung mitsamt übersichtlicher Kurvendarstellung übernimmt.

Eine ausführliche englischsprachige Projektbeschreibung mit dem verwendeten Code hat Ziemann auf seiner Webseite online gestellt. Die ESP-Programmierung erfolgt dabei über die bekannte Arduino-Programmier Umgebung. —hch