Warum erzeugt das Gehirn neue Neuronen?

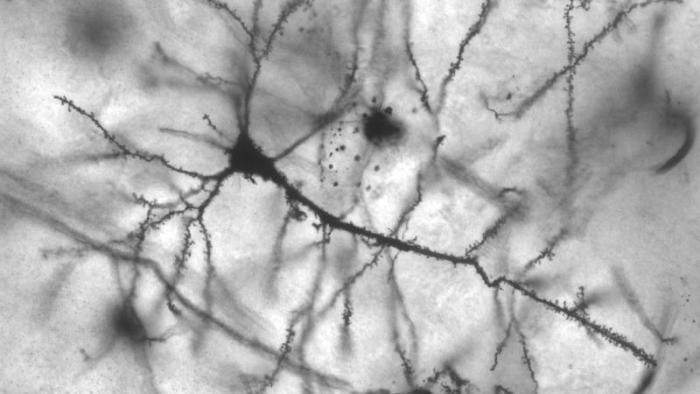

Neuron im Hippocampus eines epileptischen Patienten. Bild: MethoxyRoxy/CC-BY-SA-2.5

Neue Nervenzellen im Hippokampus fördern die Unterscheidung ähnlicher Muster, aber auch das Vergessen

Dank einer hinreichend potenten Hardware und Fortschritten in der Programmierung sind künstliche neuronale Netze seit einigen Jahren dabei, dem natürlichen neuronalen Netz Konkurrenz zu machen, wenn es um eng definierte Aufgaben geht: Sie erkennen Gesichter, bestimmen sogar ihr Alter, lernen Schach und gewinnen neuerdings bei Go. Die Algorithmen dahinter sind vielfältig und raffiniert, aber eines ist ihnen gemeinsam: Die Zahl der Knotenpunkte in allen Schichten ihrer künstlichen neuronalen Netze ist festgelegt. Offensichtlich funktioniert das.

Aber es wirft die Frage auf, warum dann ihr Vorbild, das Gehirn, es für nötig hält, stellenweise zeitlebens neue Neuronen einzubauen. Und zwar querbeet durchs Tierreich, von Quallen über Grillen und Goldfische bis hin zu Kanarienvögeln, Katzen und Makaken.

Im Gehirn von Säugetieren gibt es zwei Gebiete, wo ständig neue Nervenzellen entstehen und alte dafür absterben: Die subventrikuläre Zone, also die Wände der flüssigkeitsgefüllten Hirnventrikel, von wo aus die neugeborenen Neuronen in den Riechkolben strömen, um das Geruchsgedächtnis zu verbessern. Und den Gyrus dentatus, die C-förmige Eingangsstruktur des Hippokampus. Das ist jene wurmförmige Struktur in den Schläfenlappen, die für deklarative Langzeitgedächtnisbildung unabdingbar ist. Und da die meisten Menschen die Erinnerung an Fakten und Geschehnisse fesselnder finden als diejenige an Düfte, hat sich ein Gutteil der Forschung zur lebenslangen Nervenzellentstehung auf den Hippokampus konzentriert.

Um die zentrale Frage zu klären, wozu der Hippokampus neue Neuronen braucht, hatte man anfangs gerne auf simulierte neuronale Netze zurückgegriffen (Neuronales Upgrade) - obwohl die Theorie, und mittlerweile auch die Praxis künstlicher Netze, unmissverständlich sagen, dass ein Umsatz von Zellen überflüssig ist. Denn experimentelle Methoden, um die Neubildung von Neuronen im lebenden Gehirn zu manipulieren, schleppten lange Zeit schwere Nebenwirkungen mit sich und waren unpräzise.

So blieb es der Neuroinformatik überlassen vorzuschlagen, dass der Zellumsatz dazu dienen könnte, schneller von einer Reizkonfiguration auf eine andere umzulernen. Oder zu vermeiden, dass sich mehrere Muster in "katastrophischer Interferenz" gegenseitig überlagern und löschen. Oder auch dazu, dem hippokampalen Netzwerk unter wechselnden Einflüssen Stabilität zu geben.

Seither aber hat die Methodik der Neurowissenschaften riesige Sprünge gemacht. Mittlerweile stehen verschiedene gentechnische Methoden bereit, mit denen man die Neuentstehung von Nervenzellen im Gyrus dentatus senken oder auch steigern kann, mit denen man neuentstandene Zellen farbig markieren, gezielt untersuchen oder gleich wieder töten kann.

So stellte sich bald heraus, dass die neuen Zellen für eine kurze Zeit besonders lernfähig sind. Sie brauchen erst vier Wochen, um heranzureifen, Zellfortsätze zu bilden und sich mit Ein- und Ausgängen zu verknüpfen. Und dann folgen zwei Wochen, in denen sie besonders offen dafür sind, Reize in ihren Synapsen zu kodieren.

Langzeitpotenzierung heißt der synaptische Lernmechanismus, bei dem Synapsen, an denen zwei gleichzeitige Signale zusammentreffen, verstärkt werden. Diese Langzeitpotenzierung führt bei neuen Neuronen im Hippokampus zu besonders hohen Veränderungen, wie Hongjun Song und Kollegen schon vor acht Jahren zeigten. Aber auch reife Zellen können noch Langzeitpotenzierung. Welchen Unterschied macht es also für die Netzwerkfunktion, dass junge Zellen darin besser sind?

Hier ist nicht dort

Der Einfluss der lebenslangen Zellbildung auf die Funktion des Hippokampus ist so speziell und subtil, dass die ersten Suchexpeditionen danach ziemlich erfolglos blieben. Die bekannteste und am leichtesten zu prüfende Funktion des Hippokampus ist die räumliche Orientierung. Aber frühe Experimente, bei denen die Zellteilung durch nebenwirkungsreiche Pharmaka oder Röntgenbestrahlung unterbunden wurde, fanden ganz normale Leistungen in gängigen Orientierungsaufgaben wie dem Morris Water Maze (ein rundes Wasserbecken mit einer verborgenen Plattform) oder einem aktiven Vermeidungstest (nicht in den Raum gehen, in dem es mal Fußschocks gegeben hat). Man musste schon genauer hinsehen: Erst wenn zwei Räume sich sehr ähnlich sind, fällt es Tieren ohne Zellneubildung schwer, die beiden zu unterscheiden. Diese Aufgabe nennt man Mustertrennung.

Die Mustertrennung benötigt nicht nur die neuen Nervenzellen im Hippokampus, sie erfordert, noch genauer, die Fähigkeit dieser Zellen zur Langzeitpotenzierung. Der Nobelpreisträger Susumu Tonegawa und sein Team (Die leuchtende Spur der Erinnerung) knockten den molekularen Ort der Langzeitpotenzierung, den NMDA-Rezeptor, gezielt in neugebildeten Neuronen aus. In ihrer in Science erschienenen Studie zeigten sie, dass daraufhin die Fähigkeit der Tiere zur Mustertrennung schwer beeinträchtigt war.

Nun können Interventionen, bei denen etwas ausgeschaltet oder zerstört wird, naturgemäß nur zeigen, dass dieses Etwas zu einer Funktion notwendig ist. Zu einer vollständigen kausalen Analyse wüsste man aber auch gerne, ob es dazu hinreichend ist. Dazu müsste man das Gegenteil tun: Die Zahl neugebildeter Zellen erhöhen. Auf den ersten Blick ist das problemlos möglich: Laufen ist eine sichere und gesunde Methode dazu; epileptische Anfälle sind noch sicherer und effizienter, aber weniger gesund. Doch beide Methoden haben offensichtlich noch so viele andere Wirkungen, dass man nicht sicher sein könnte, dass gefundene Effekte wirklich auf die erhöhte Neuronenneubildung zurückzuführen wären.

Also griff die Arbeitsgruppe von René Hen aus New York für einen Nature-Artikel in die genetische Werkzeugkiste und erzeugte eine induzierbare Knockout-Mauslinie, in der man zu einem beliebigen Zeitpunkt nach der Geburt teilungsaktive Zellen dazu bringen konnte, sich des Bax-Gens zu entledigen. Dieses Gen ist der zentrale Schalter für den programmierten Zelltod. Wenn Zellen in einem Organismus sterben, dann fallen sie nicht einfach tot um. Sondern sie begehen geordnet Selbstmord, um das umliegende Gewebe nicht in Mitleidenschaft zu ziehen. Und dieser Zellselbstmord erfordert, dass das Bax-Gen abgelesen wird. Also: Ohne Bax kein Zelltod.

Da normalerweise der bei weitem größte Teil der neuen Neuronen im Gyrus dentatus innerhalb weniger Wochen wieder stirbt, kann man die Zahl neuer Zellen steigern, indem man sie am Selbstmord hindert. Die Forscher zeigten, dass die am Leben erhaltenen Zellen dann aus der Not eine Tugend machen und sich tatsächlich anatomisch und funktional in den Hippokampus integrieren.

Ähnlich wie in den Experimenten von Tonegawas Gruppe erhielten die Tiere dann in einer Box einen Fußschock, in einer ähnlichen hingegen nicht. Das wurde über Tage hinweg wiederholt, und jeweils geschaut, wie lange die Tiere in jeder Box vor Angst erstarrten (sogenanntes Freezing). Die Tiere mit extra vielen Neuronen brauchten fünf Tage, um zuverlässig zwischen den beiden Boxen zu unterscheiden. Die normalen Tiere hingegen benötigten neun Tage.

Derselben Arbeitsgruppe gelang es vor kurzem, die Aktivität der neuen Zellen im Gyrus dentatus im lebenden Tier zu beobachten. Dazu gewöhnten sie die Mäuse daran, am Kopf fixiert zu sein, während sie auf einem Laufband laufen konnten. Ein Sichtfenster wurde im Schädel so angebracht und durch die Hirnrinde getrieben, dass der Blick auf den Hippokampus einem Laserscanning-Mikroskop frei war. Neugebildete Zellen wurden genetisch markiert. Außerdem wurde ein aktivitätsabhängiger Farbstoff injiziert, der immer dann fluoreszierend aufleuchtet, wenn eine Nervenzelle feuert.

Indem sie mit dieser Methode Tausende von Neuronen beobachteten, konnten die Forscher feststellen, dass die neuen Zellen aktiver sind als die alten. Dafür sind sie aber nicht so wählerisch: Ähnlich wie die Platzneuronen im eigentlichen Hippokampus, für deren Entdeckung John O’Keefe im vorletzten Jahr den Nobelpreis erhielt, kodieren die Zellen im Gyrus dentatus für bestimmte Orte. Etablierte Zellen tun das, wie jetzt gezeigt, erheblich genauer als neue. Aber, auch das zeigte die Studie mit optogenetischen Methoden: Werden die neuen Zellen in dem bereits vorgestellten Mustertrennungs-Paradigma gehemmt, während das Tier in der sicheren Box sitzt, dann lernt die Maus die Unterscheidung nicht. Erstmals wurde damit nicht nur gezeigt, dass die neuen Neuronen für diese Aufgabe nötig sind, sondern sogar genau, wann.

Wie gewonnen, so zerronnen

Es ist verständlich, dass die Forschung sich seit der Entdeckung der Neuronenneubildung im Hippokampus damit beschäftigt hat, welchen Nutzen diese Einrichtung hat. Schließlich hätten nicht so viele Nervensysteme im ganzen Tierreich diese Fähigkeit entwickelt oder beibehalten, wenn sie keinen evolutionären Vorteil hätte.

Aber schon eine der Simulationsstudien mit künstlichen neuronalen Netzen hatte gezeigt, dass ein ständiger Austausch von Einheiten in der hidden layer eines dreischichtigen Netzes zwar das Umlernen (hier: auf ein anderes Alphabet) vereinfacht, dass damit aber einhergeht, dass das zuerst gelernte Alphabet schneller vergessen wird. Allgemein formuliert, ist das eigentlich eine Binsenweisheit: Je stabiler ein System ist, desto weniger flexibel ist es, und umgekehrt. Hohe Lernfähigkeit muss ihren Preis in schnellerem Vergessen haben.

Erst vor zwei Jahren ging die Forschungsgruppe von Paul Frankland aus Toronto daran, diesen Zusammenhang am Hippokampus zu überprüfen. Sie gingen dabei so umfassend und gründlich vor, dass diese in Science publizierte Studie für mich zu den bemerkenswertesten und schönsten der letzten Jahre zählt, und es leider viel zu weit führen würde, sie vollständig vorzustellen.

Die Forscher machten sich zunutze, dass bei Mäusen wie bei Menschen im Kindesalter viel mehr neue Neuronen im Hippokampus gebildet werden als im Erwachsenenalter. Das verwendete Verhaltensmaß war wieder eine Furchtkonditionierung, also: Wie lange erstarrt das Tier in der Box, in der es einmal einen Fußschock bekommen hat? Über den Verlauf einiger Wochen vergessen Jungtiere die schmerzhafte Box erheblich schneller (nach zwei Wochen) als erwachsene Tiere (auch nach vier Wochen noch nicht).

Auf dieser Grundlage testeten die Forscher alles durch, was sich denken lässt: Sie erhöhten die Zellneubildungsrate bei erwachsenen Tieren auf mehreren verschiedenen Wegen, und siehe da: Nach sechs Wochen erstarrten die Tiere weniger, hatten also die Box vergessen. Sie töteten die neuentstandenen Zellen, und der Effekt blieb aus. Sie trieben die neuen Neuronen bei Jungtieren auf verschiedene Weisen in den Zelltod, und die Mäuse erinnerten sich besser.

Und als wäre das nicht schon überzeugend genug, zogen sie abschließend noch zwei Nagetierarten heran, die - anders als Mäuse - Nestflüchter sind, also erheblich reifer geboren werden, und bei denen daher die Nervenzellentstehung im Gyrus dentatus nach der Geburt weniger stark absinkt, nämlich Degus und Meerschweinchen. Tatsächlich war ihr Gedächtnis für die Fußschock-Box in jedem Alter gleich gut. Erhöhte man hingegen durch Laufen oder pharmakologisch die Zellbildungsrate, dann vergaßen sie auch schneller.

Eine höhere Bildungsrate neuer Neuronen im Hippokampus ist, wie man weiß, notwendig, wenn auch nicht hinreichend, für die psychische Wirkung von Antidepressiva, und hilft auch gegen posttraumatische Stressstörungen. Letzteres führen einige Autoren darauf zurück, dass eine bessere Muster-, d.h. Kontext-Unterscheidung es ermöglicht, das beängstigende räumliche Umfeld, mit dem die traumatische Erinnerung verbunden ist, von harmlosen Kontexten zu trennen. Aber könnte es nicht auch einfach sein, dass der höhere Zellumsatz dabei hilft zu vergessen?

Die Forschung der letzten Jahre hat damit ein recht detailliertes Bild davon gezeichnet, was die neuen Neuronen im Hippokampus tun, und wozu sie gut sind. Das macht es umso erstaunlicher, dass künstliche neuronale Netze ohne dieses Feature auskommen. Allerdings: Einen ähnlichen Mechanismus gibt es, nämlich die sogenannten dropout layers: Zusätzliche, vorübergehend in die Netzwerkarchitektur eingeschobene Schichten, über die der Output einer zufällig gewählten Teilmenge von Neuroiden abgeschaltet wird.

So kann man Netzwerke, die auswendig lernen, statt zu generalisieren, dazu zwingen, die gelernten Routinen noch mal zu überarbeiten. Dass ein Umsatz von Neuronen das Vergessen erleichtert, ist eine kleine und naheliegende Gemeinsamkeit von natürlichen und künstlichen neuronalen Netzen, aber ansonsten bleiben die Ähnlichkeiten bemerkenswert gering: Dropout layers fügen nicht dauerhaft Zellen hinzu und verbessern gerade nicht die Unterscheidung, sondern die Generalisierung von Mustern.

Doch künstliche neuronale Netze kommen auch ohne einige andere Komponenten aus, ohne die ein Gehirn nicht funktionsfähig wäre: Hemmende Neuronen oder eine homöostatische Regelung der Einzelzellen, ganz zu schweigen von der Vielfalt der Botenstoffe. So wie ein Flugzeug nicht mit den Flügeln schlägt, ist auch hier eine technische Lösung zwar von der Natur inspiriert, kopiert sie aber nicht. Aber je mehr nicht nur Techniker künstliche neuronale Netze verwenden, sondern auch Wissenschaftler, etwa im Human Brain Project, auf diese Simulationen setzen, um das Gehirn zu verstehen, desto mehr sollte man in Erinnerung behalten, dass Gehirne nicht aus Silizium bestehen.