Krebsvorsorge rettet kein Leben

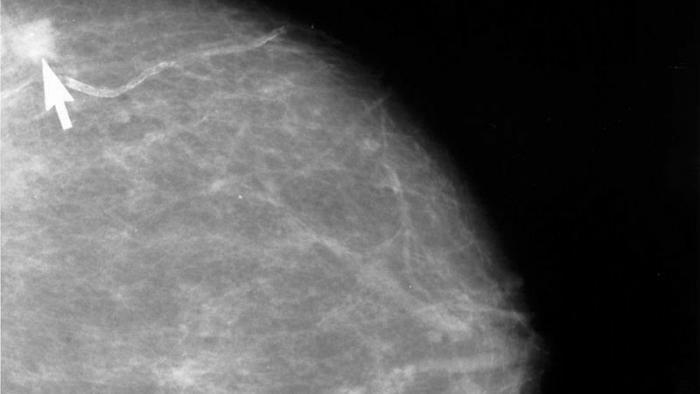

Kleiner Tumor bei einer Mammografie. Bild: National Cancer Institute

Studie: Auch wenn eine bestimmte Mortalität reduziert wird, gibt es keinen Beweis dafür, dass durch Krebsfrüherkennung die Gesamtmortalität sinkt

Die Theorie ist einfach und intuitiv nachvollziehbar. Prävention schwerer Erkrankungen wie Krebs durch Früherkennungs- oder Vorsorgeuntersuchungen bietet bessere Behandlungs- und Heilungsmöglichkeiten. Leben können gerettet, Leiden gemindert und nicht zuletzt Kosten gespart werden: "Für viele Krebsarten gilt: früh erkannt - heilbar!" (krebshilfe.de) In Deutschland übernehmen die Krankenkassen ab einem bestimmten Alter Früherkennungsuntersuchungen für Gebärmutter- und Brustkrebs bei Frauen, für Prostatakrebs bei Männern und für Hautkrebs und Dickdarmkrebs für Frauen und Männer.

Schon lange wird daran gezweifelt, ob die flächendeckende Mammografie tatsächlich die Brustkrebssterblichkeit vermindern kann. Zwar werden bei der Reihenuntersuchung die Bilder von zwei Ärzten begutachtet und mit regelmäßig kontrollierten Röntgenapparaten gemacht, aber der Zweifel besteht, ob der Schaden nicht größer als der Nutzen ist.

Im Gegensatz zum Abtasten können mit der Mammografie auch sehr kleine Tumore und Vorstufen zum Krebs erkannt werden, etwa 30 Prozent der entdeckten Tumore sind kleiner als 10 mm. Das Problem ist, dass die Tumore harmlos (falsch-positives Ergebnis) sein können und den Frauen nicht weiter geschadet hätten. Die Diagnose löst Ängste aus. Zudem erfolgt dann nach der Überdiagnose mit einer weiteren Mammografie und einer Biopsie schließlich eine Übertherapie, also sicherheitshalber ein mitunter nicht notwendiger, selbst mit Risiko behafteter Eingriff mit anschließender Strahlen- oder Chemotherapie und Einnahme von Anti-Hormonpräparaten.

Der Swiss Medical Board, eine Einrichtung der Konferenz der Gesundheitsminister der Schweizer Kantone und der Schweizerischen Akademie für Medizinwissenschaft, kam 2014 aufgrund seiner Untersuchung des Screenings zu dem Schluss, dass die Früherkennungsuntersuchungen besser abgeschafft werden sollten. Im New England Journal of Medicine haben Nikola Biller-Andorno und Peter Jüni die Erkenntnisse zusammengefasst. Im Bericht des Swiss Medical Board heißt es:

Gemäss Studiendaten aus den Jahren 1963 bis 1991 sterben von 1.000 Frauen mit regelmässigem Screening 1 bis 2 Frauen weniger an Brustkrebs als bei 1.000 Frauen ohne regelmässiges Screening. Dieser erwünschten Wirkung sind die unerwünschten Wirkungen gegenüberzustellen: so kommt es bei rund 100 von 1.000 Frauen mit Screening zu Fehlbefunden, die zu weiteren Abklärungen und zum Teil zu unnötigen Behandlungen führen.

Die Datenlage widerspricht dem hohen Glauben an die Wirksamkeit der Früherkennungsuntersuchungen

Die Untersuchung zog heftige Kritik auf sich und löste Diskussionen aus. Schließlich ist die Früherkennung auch ein Geschäft für Ärzte, Hersteller von Medizintechnik und Krankenkassen, die argumentieren können, dass sie etwas für die Versicherten tun. Nun sagen Autoren in dem Beitrag "Why cancer screening has never been shown to "save lives" für das British Medical Journal, es gebe keinen Beweis dafür, dass Krebsfrüherkennung Leben retten könne. Es werde meist so argumentiert, dass dadurch eine bestimmte Mortalität, aber nicht die allgemeine Mortalität reduziert wird, aber Kriterium sollte nach Ansicht der Autoren die Gesamtmoralität sein.

Mit Verweis auf 12 Studien stellen sie fest, dass zwar eine bestimmte Krebsmortalität gesunken sei, aber nicht die Gesamtmortalität. Und eine systematische Prüfung von Meta-Analysen zeigte, dass nur 33 Prozent einen krebsspezifischen Rückgang der Mortalität bei regelmäßigen Vorsorgeuntersuchungen belegen können, aber keine einzige einen Gesamtrückgang. Das heißt, schlicht gesagt, die Zahl der Todesfälle wird durch Krebsvorsorge nicht verringert, Leben würden also, wie Vorsorge-Befürworter behaupten, dadurch nicht gerettet werden.

Es könne durchaus der Fall sein, dass Krebsfürsorge eine bestimmte Mortalität mindere, ohne die Gesamtmortalität zu senken. Das könne etwa daran liegen, dass es keine Studien gibt, die so genau sind, als Folge einen geringen Rückgang der Mortalität festzustellen, aber auch daran, dass die Reduktion einer bestimmten Mortalität durch Todesfälle aufgewogen wird, die eine Folge der Früherkennungsuntersuchungen sind.

Das betreffe vor allem Tests, die mit falsch positiven Ergebnissen und mit der Überdiagnose harmloser Krebsvorkommen verbunden sind. Die Autoren verweisen dabei nicht auf Brustkrebsuntersuchungen, sondern auf Prostata. Hier komme es zu zahlreichen falsch positiven Ergebnissen, die jährlich zu einer Millionen Biopsien führen, die wiederum mit schweren Folgen bis zur Einlieferung ins Krankenhaus und Tod verbunden seien. Männer mit einer Prostata-Diagnose würden eher innerhalb eines Jahres nach der Diagnose an einem Herzschlag sterben oder Selbstmord begehen oder an Komplikationen bei der Behandlung von harmlosem Krebs sterben.

Die vermutlich stärkste Bestätigung für die Wirksamkeit von Vorsorgeuntersuchungen würde es beim National Lung Cancer Screening Trial (NLST), bei dem die Lunge von zufällig ausgewählten 53.454 schweren Rauchern mit CT oder mit einem konventionellen Röntgenapparat untersucht wurde. CT soll zu einer Verringerung der Lungenkrebstoten um 20 Prozent und zu einer relativen Reduktion der Gesamtmortalität um 6,7 Prozent führen. Aber die absolute Risikoreduktion der Gesamtmortalität würde nur 0,46 Prozent betragen, wobei Beschränkungen der Studie selbst diesen geringen Vorteil noch schmälern würden.

Was auch die Schweizer Mediziner verwundert hat, ist der hohe Glaube an die Wirksamkeit der Krebsfürsorge. Auch die Autoren des BMJ-Beitrags wundern sich über die "übersteigerte Wahrnehmung der Vorzüge und die herabgesetzte Wahrnehmung der schädlichen Folgen". So würden in einer Studie 68 Prozent der Frauen daran glauben, dass Mammografie ihr Risiko senkt, Brustkrebs zu bekommen, 62 Prozent meinen gar, es würde das Risiko halbieren.

Mehr Ehrlichkeit

Die Autoren, gut utilitaristisch, räumen ein, dass ausreichend genaue Studien noch fehlen, um wirklich sagen zu können, ob die Kosten der Reihenuntersuchungen sich im Hinblick auf die Gesamtmortalität rechnen können. Dazu seien große und teure Studien erforderlich. Aber solange eine Unsicherheit bestehe, könne man den Menschen nicht die Informationen geben, damit sie in der Lage sind. eine vernünftige Entscheidung zu treffen: "Wir müssen ehrlich gegenüber dieser Unsicherheit sein."

In einem Editorial schreibt Gerd Gigerenzer, Direktor des Max-Planck-Institut für Bildungsforschung und des Harding Zentrums für Risikokompetenz, dass man erst einmal besser informieren solle, als viel Geld in Großstudien zu investieren, "um eine geringe Wahrscheinlichkeit für eine minimale Reduktion der Gesamtmortalität zu entdecken". Dazu müssten Millionen von Menschen in Studien untersucht werden. Selbst viele Ärzte würden davon ausgehen, dass Früherkennung Leben rettet.

Man sollte beispielsweise die Folgen angeben, die mit der Mammografie verbunden sind, was eben heißt, den Menschen empirische Ergebnisse wie die der Cochrane-Untersuchung zu vermitteln, dass selbst eine reduzierte spezifische Mortalität - bei 1000 mit Mammografie untersuchten Frauen sterben 4 an Brustkrebs, unter 1000 nicht mit Mammografie untersuchten Frauen 5 - sich nicht in eine reduzierte Gesamtmortalität niederschlägt. Jeweils 21 Frauen sind an Krebs gestorben, jeweils 84 von 1000 an irgendeiner Ursache. Bei 50-200 Frauen gab es eine falsche Diagnose oder unnötige eine Biopsie, bei 2-10 Frauen wurde die Brust oder Teile unnötig entfernt.