Barzani erklärt Sykes-Picot-Ära für beendet

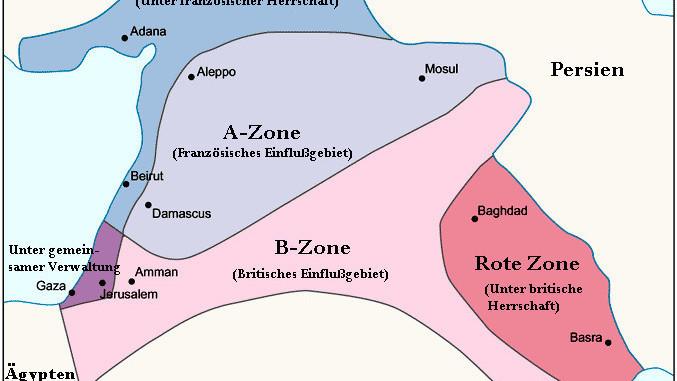

Die 1916 im Sykes-Picot-Abkommen vereinbarten Einflusssphären. Karte: Mullerkingdom. Lizenz: Public Domain

Dem Kurdenführer zufolge glaubt inzwischen niemand mehr, dass der Irak und Syrien in ihren alten Grenzen wiederhergestellt werden

Masud Barzani, der Präsident der irakischen Kurdenregion, hat gegenüber dem Guardian erklärt, die Ära des Sykes-Picot-Abkommens sei vorbei. In dem nach zwei Diplomaten benannten Geheimabkommen einigten sich Frankreich und England am 16. Mai 1916 - vor bald 100 Jahren - auf eine Aufteilung des an der Seite Deutschlands und Österreichs kämpfenden Osmanenreichs. Das Abkommen gibt nicht die heutigen Grenzen des Nahen Ostens wieder, war aber Grundlage für die späteren Mandatsgebiete und gilt als Symbol für eine koloniale Aufteilung ohne Rücksicht auf Siedlungsgrenzen von Völkern, auf das auch der IS in seiner Propaganda Bezug nimmt (vgl. Konstruktion eines Staates).

Barzanis Ansicht nach glaubt inzwischen niemand mehr in der internationalen Gemeinschaft, dass der Irak und Syrien in ihren alten Grenzen wiederhergestellt werden, auch wenn sich Politiker nach außen hin anders äußern. Die Realität, so Barzani, habe das Modell der "erzwungenen Koexistenz" falsifiziert. Dass müssten auch Diplomaten akzeptieren, selbst wenn sie sehr konservativ seien. Deshalb fordert der Kurdenführer andere Staaten dazu auf, ein neues Abkommen zu schließen, mit dem die Grenzziehung im Nahen Osten neu geregelt wird.

Wenig überraschend ist, dass es in einem neu geordneten Nahen Osten seiner Meinung nach einen Kurdenstaat geben soll. Ein Referendum darüber hatte Barzani bereits im Sommer 2014 angekündigt, aber bislang nicht abgehalten (vgl. Irak: Kurden planen Unabhängigkeitsreferendum). Ein Grund dafür könnte sein, dass es zu schweren Auseinandersetzungen mit dem Islamischen Staat (IS) kam, der damals in Richtung der Kurdenhauptstadt Erbil vorstieß.

Nachdem Barzanis Peschmerga Luftunterstützung durch die von den USA angeführte Anti-IS-Koalition und Waffenhilfe aus Deutschland und anderen Staaten bekamen, kontrollieren sie heute ein Gebiet, das deutlich größer ist als die kurdische Autonomieregion und nicht nur die überwiegend kurdischen Provinzen Sulaimaniyya, Erbil und Dahuk, sondern auch große Teile der ethnisch gemischten Provinzen Niniveh, Kirkuk und Diyala umfasst. In diesen Gebieten kam es Amnesty International zufolge zu Zerstörungen der Häuser von Arabern, die an die Rückkehr dorthin gehindert werden (vgl. Neue Vertreibungsvorwürfe gegen Kurden).

Ob der irakische Kurdenpräsident sein Ziel eines unabhängigen Kurdistan tatsächlich verwirklichen kann, dürfte nicht zuletzt davon abhängen, wie glaubhaft er vermittelt, dass er mit den Gebieten, die er derzeit beherrscht, territorial saturiert ist und keinen Anspruch auf weitere kurdische Siedlungsgebiete erhebt - vor allem im Osten der Türkei. Dass ihm dies gelingt, ist insofern nicht ausgeschlossen, als er in der Vergangenheit so viel Distanz zur PKK hielt, dass die Türkei ihm erlaubte gegen den erklärten Willen Bagdads und der Amerikaner über eine ihrer Pipelines und den Hafen Ceyhan Öl zu exportieren (vgl. Der Kurden-Bismarck).

Am früher von den irakischen Kurden beanspruchten Mosul, der Hauptstadt Ninivehs, düfte Barzani aktuell eher bedingtes Interesse haben - auch wenn er vor dem Kalifatskrieg forderte, dass dort (ebenso wie in Kirkuk) eine Volksabstimmung über die Zugehörigkeit zum Kurdengebiet stattfinden sollte, zu der es nie kam (vgl. Rache, Referendum oder Religion?). Statt eines Referendums gab es einen Krieg, der die Entscheidung brachte, dass eine der umstrittenen Städte - Kirkuk - jetzt den Kurden und die andere - Mosul - den Arabern gehört.

Sollte es tatsächlich zu einer Neuaufteilung des Nahen Ostens kommen, wie Barzani sie fordert, wäre die internationale Gemeinschaft gut beraten, die Einheiten nicht zu groß zu gestalten. Diesen Fehler machte man trotz Warnungen von Experten, als man 2011 den Sudan aufteilte und im neuen Staat Südsudan unter anderem die Völker der Dinka und der Nuer zusammenfasste, die sich seit 2013 erbittert bekriegen. Erst gestern lief dort eine Frist zur Bildung einer Übergangsregierung ab, weil sich der Dinka-Präsident Salva Kiir und der Nuer-Führer Riek Machar nicht auf eine Übergangsregierung einigen konnten.

Sollbruchstellen wie im Südsudan gibt es auch im Irak und in Syrien: Ein arabischer Irak ohne das Kurdengebiet wäre tief zwischen Schiiten im Süden und Osten und Sunniten im Westen gespalten. Aber auch bei den jetzt von den Kurden beherrschten Gebieten könnte es sinnvoll sein, kleinere Staaten für Jesiden und Assyrer abzutrennen, damit diese Zufluchtsstätten haben, wenn ihnen Verfolgung droht (vgl. Die Verlindenstraßung der Weltpolitik).

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmmung wird hier eine externe Buchempfehlung (Amazon Affiliates) geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Amazon Affiliates) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.