Warum nicht einfach aufgeben?

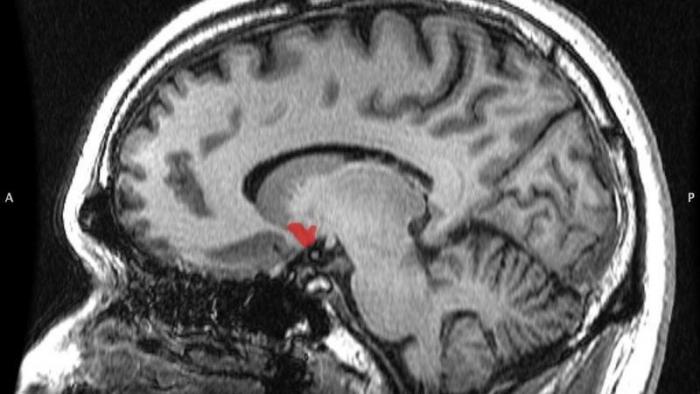

Magnetresonanztomographie, rot dargestellt der Nucleus accumbens. Bild: Geoff B Hall/CC0

Neurowissenschaftler ergründen Mechanismen und Mathematik der Motivation

Gewiss, Arbeit kann Spaß machen. Jedenfalls gibt es Tätigkeiten, die Freude bereiten; Arbeit hingegen ist eigentlich per definitionem unspaßig. Im Normalfall ist Arbeit eine extrinsisch motivierte Tätigkeit ohne eigenen Unterhaltungswert, die folgerichtig von 85% der Beschäftigten auch nur mit allenfalls mäßiger Begeisterung ausgeübt wird. 15% haben dieser Erhebung nach sogar "innerlich gekündigt". Warum nicht äußerlich? - Nun, da ist halt die Sache mit dem Geld . . .

Die Entlohnung motiviert zum Durchhalten; in unsicheren Zeiten umso mehr. Und das gilt nicht nur für die schnöde Erwerbsarbeit. Viele Tätigkeiten bringen, zusätzlich zur intrinsischen Motivation, auch eine Belohnung am Schluss mit sich. Wandern, Bauen, Schreiben, Kochen, Geschlechtsverkehr machen viel Freude, aber auf das Ergebnis, den Genuss am Ende, möchte man doch nicht verzichten.

Die neuronale Grundlage dieser Belohnung ist seit langem bekannt: Es ist eine Verbindung von Neuronen im Hirnstamm - genauer: im ventralen tegmentalen Areal (VTA) -, im Hirnkern Nucleus accumbens, welcher als Teil der sogenannten Basalganglien vorne im Innern der Großhirnhemisphären hinter dem Frontalhirn steckt. Dort schütten die Nervenzellen aus dem ventralen Tegmentum den Neurotransmitter Dopamin aus. Und diese Ausschüttung dient als Verstärkungssignal. Sie bedeutet: Gut gemacht! Weiter so!

Wie jede positive Rückmeldung dient auch diese natürlich dem Lernen. Sie ist der Verstärker, anhand dessen Verhaltensweisen operant konditioniert werden können: Eine Verhaltensweise, die immer wieder belohnt wird, wird häufiger ausgeführt. Neuronal verlagert sich bei diesem Lernen die Belohnung vom Ergebnis der Handlung nach vorne, hin zu den Auslösern der belohnten Handlung.

Wie das funktioniert, hat Wolfram Schultz (Cambridge) schon vor rund 20 Jahren gezeigt: Makaken lernten eine denkbar einfache Aufgabe: Ein Licht leuchtet auf, der Affe drückt einen Hebel, dafür gibt es einen Tropfen Saft. Gleichzeitig leiteten Elektroden Signale von Neuronen in der VTA ab. Solange die Aufgabe den Affen noch neu war, feuerten diese Neuronen immer für kurze Zeit vermehrt, kurz nachdem die Affen die Belohnung erhalten hatten. Nach 20, 30 Durchgängen jedoch, wenn die Affen die Aufgabe drauf hatten, feuerten die Neuronen schon nach dem Aufleuchten des Lichts - dafür aber nicht mehr nach dem Safttropfen. Blieb hingegen trotz Lichts der Saft aus, dann fiel ihre Aktivität sogar unter die Grundaktivität.

Gemeinsam mit Kollegen schloss Schultz 1997: Das Feuern der Dopaminneuronen kodiert einen Irrtum in der Belohnungserwartung (reward prediction error). Ist das Ergebnis besser als erwartet, feuern sie stärker, ist es schlechter, feuern sie schwächer; entspricht es den Erwartungen, ändert sich nichts. In Simulationen mit künstlichen neuronalen Netzen konnte Schultz zeigen, dass ein solches Irrtumssignal dazu genutzt werden kann, zielgerichtete Verhaltensweisen zu erlernen.

Also, Zwischenfazit: Bereits die Erwartung, dass ein Verhalten zu einem positiven Ergebnis führen werde, aktiviert die Neuronen der VTA und wirkt damit belohnend.

Der Betriebswirt im Hirn

Aber wie können diese sehr kurzen, kaum einige hundertstel Sekunden langen Episoden verstärkten Feuerns eine langandauernde Handlung motivieren? Und wie passen sie mit dauerhaft - in Zeitordnungen von Minuten - erhöhter Dopaminausschüttung im Nucleus accumbens zusammen, die als Motivationssignal gilt? Und schließlich: Was geschieht, wenn Dopamin und Nucleus accumbens versagen und Menschen oder Tiere, im Krankheitszustand einer Anhedonie, durch keinerlei Belohnungsaussicht zum Handeln zu motivieren sind? Zwei Anfang des Jahres erschienene Studien haben sich dieser Fragen angenommen und elegante Antworten gefunden.

Ein Artikel mit dem vielsagenden Titel "Mesolimbic dopamine signals the value of work", erschienen in Nature Neuroscience, widmet sich den ersten beiden Fragen. Bislang unterschieden Forscher immer sorgfältig zwischen phasischer - also kurzzeitiger - Aktivität der Dopaminneuronen, die als Irrtumssignal für Lernvorgänge dient (s.o.), und tonischer - also langanhaltender - Aktivität mit motivationalen Funktionen. Doch der Verdacht liegt nahe, dass es sich bei dieser Unterscheidung nur um ein methodisches Artefakt handelt: Mit biochemischen Methoden erreicht man nur eine zeitliche Auflösung im Minutenbereich; mit elektrischen Methoden dagegen bewegt man sich zwar im Subsekundenbereich, erhält aber kaum ein über mehrere Minuten stabiles Signal.

Dass die Gehirnfunktionen sich entlang der Auflösungsgrenzen der Wissenschaft unterscheiden, darf man bezweifeln. Eher sollte es möglich sein, den vermeintlichen Unterschied von phasischer und tonischer Aktivität mit ihren jeweils vermeintlich unterschiedlichen Funktionen in ein gemeinsames Modell zusammenzuführen.

Der Arbeitsgruppe um Joshua Berke von der Universität Michigan ist dies gelungen. Sie trainierten Ratten in einer Konditionierungsaufgabe, bei welcher die Tiere in einigen zeitlich exakt bestimmbaren Abschnitten einer Belohnung immer näher kamen. Ein Licht signalisierte den Beginn einer neuen Runde; ein Ton zeigte an, dass nun eine Entscheidung zu treffen sei; und wenn die Ratte sich dann zwischen zwei Alternativen entschieden hatte, zeigte das Klicken, mit dem das Leckerli freigegeben wurde, gegebenenfalls an, dass die Entscheidung richtig war. Aber welche Alternative mit welcher Wahrscheinlichkeit zur Belohnung führt, dass änderte sich immer mal wieder unangekündigt. Jede für sich konnte in einem, fünf oder neun von zehn Durchgängen erfolgreich sein. So mussten die Ratten laufend die Erfolgswahrscheinlichkeit beobachten und gegebenenfalls umlernen.

Die biochemischen Messungen bestätigten, was man erwartet hatte. (Das Belohnungsgefühl bei der Datenauswertung dürfte also gering gewesen sein.) Nur Dopamin und kein anderer Transmitter im Nucleus accumbens korrelierte in seiner Konzentration signifikant mit der Belohnungsrate, folgte also deren Änderungen über die Zeit. Die Frage aber blieb: Ist das Dopaminsignal wirklich langsam, oder nur die Methode seiner Messung?

Also griffen die Wissenschaftler zu einer schnelleren Methode, der Fast-Scan zyklischen Voltammetrie, die Messungen von Dopaminkonzentrationen in Zeitfenstern von Zehntelsekunden erlaubt. Damit konnten sie innerhalb jedes nur Sekunden dauernden Testdurchlaufs die Dopaminausschüttung im Nucleus accumbens beobachten. Von der Grundlinie fing sie nach dem Lichtsignal an anzusteigen, stieg weiter, als der Ton erklang, der zur Entscheidung aufforderte, und noch weiter bis zur Wahl. Ertönte dann das Klicken, welches eine richtige Wahl anzeigte, dann verdoppelte sich die Dopaminkonzentration noch einmal bis zum Augenblick, in dem die Ratte das Leckerli holte. Blieb das Klicken aus, fiel die Dopaminkonzentration steil wieder ab.

Der Verlauf der Dopaminkonzentration war dabei eine beschleunigt ansteigende Kurve, wie man sie durch eine Hyperbel oder eine Exponentialfunktion beschreiben kann, und wie sie von Motivationstheorien seit langem postuliert wird: Der Wert einer Belohnung hängt davon ab, wie weit sie in der Zukunft liegt. Sie wird "zeitlich diskontiert", kaum anders, als das ein Kaufmann bei der Entscheidung über eine langfristige Investition tun würde. Je ferner der erwartete Ertrag liegt, desto größer muss er sein, damit es sich lohnt.

Auch der große Sprung, den die Dopaminausschüttung in dem Augenblick machte, als das Klicken klärte, ob es eine Belohnung geben würde, bestätigte, dass das Dopaminsignal anzeigt, welchen aktuellen Wert eine zukünftige Belohnung hat: Denn dieser Wert steigt, wenn die Wahrscheinlichkeit steigt, dass man die Belohnung tatsächlich erhält. Dementsprechend war dieser Sprung umso größer, je weniger von den vorangegangenen Durchläufen belohnt worden waren.

Wie schon Wolfram Schultz, so konnten auch Berke und seine Kollegen ein einfaches mathematisches Modell aufstellen, in welchem sie anhand von Parametern für Kurvenform und Lerngeschwindigkeit das Verhalten der Ratten recht genau nachempfinden konnten. Und wie es sich heutzutage gehört, nutzten sie dann noch Optogenetik (Die leuchtende Spur der Erinnerung), um die Dopaminausschüttung zu manipulieren und kleine Verhaltenseffekte auszulösen, die zur Erwartung passten. So steigerte eine künstlich erhöhte Ausschüttung zu Beginn einer Runde (Licht an) die Bereitschaft der Tiere, sich in die Arbeit zu stürzen.

Die Dopaminkonzentration im Nucleus accumbens signalisiert dem restlichen Gehirn also, wie der Titel der Arbeit sagt, den Wert der Arbeit: Lohnt es sich noch, weiterzumachen? Wenn die Belohnung dann endlich erlangt ist und das Leckerli gefressen wird, sinkt die Konzentration schon wieder. Den Genuss vermitteln andere Gehirnregionen. Davon ein andermal mehr.

Großhirn an Accumbens: Es ist nicht sinnlos!

Bisweilen aber kommt es vor, dass einen nichts zu motivieren vermag. Kognitiv mag es klar sein, dass eine bestimmte Anstrengung nötig und geeignet wäre, um ein wünschenswertes Ziel zu erlangen. Aber aufraffen? Ach nein, es lohnt sich ja doch nicht . . .

Diesen Zustand nennt man Anhedonie. Und während wohl fast jeder schon einmal solche Phasen erlebt hat, ist Anhedonie, die länger anhält, ein typisches Symptom verschiedener psychiatrischer Erkrankungen wie der Borderlinestörung, der Schizophrenie und, selbstverständlich, der Depression. Naheliegend hat man lange Zeit angenommen, dass bei dieser Störung etwas mit der Dopaminbahn in den Nucleus accumbens nicht in Ordnung sein müsse. Und das ist auch nicht ganz falsch, aber eine frische, elegante Studie in Science zeichnet das Bild noch etwas komplexer.

Sie stammt aus dem Labor von Karl Deisseroth, der vor zehn Jahren die Optogenetik erfand und daraus einen Werkzeugkasten entwickelt hat, mit dem er seither komplexe Schaltkreise im Gehirn zerlegt und wieder zusammenbaut. Diesmal geht es um die Frage, was der Präfrontale Kortex (PFC) - auf Deutsch: das Stirnhirn, also jener Teil der Hirnrinde über unseren Augen, der die komplexesten Aufgaben der Handlungsplanung trägt - mit Anhedonie zu tun hat. Dass er etwas damit zu tun hat, legen psychiatrische und neurologische Studien nahe, die hier eine erhöhte Aktivierung bei Anhedoniepatienten gefunden haben. Aber was ist die Kausalität hinter dieser Korrelation?

Mit zwei verschiedenen lichtempfindlichen Kanalproteinen, die Deisseroths Mitarbeiter in die Neuronen der VTA einbrachten, konnten sie deren Aktivität mit blauen Laserblitzen anregen und mit gelben drosseln. Erwartungsgemäß führten die Ratten die Anregung selbst durch, wenn man einen Hebel in ihrem Käfig an den blauen Laser anschloss. Ebenso entsprach es der Erwartung, dass sie diejenige von zwei Kammern vermieden, wo die Experimentatoren den gelben Laser anschalteten.

Dann steckten die Forscher die Ratten in einen Magnetresonanztomographen und schauten, was die Anregung oder Hemmung der Dopaminneuronen mit dem restlichen Gehirn machte. Die Technik war neu und anspruchsvoll, aber das Ergebnis wenig überraschend: Blaues Licht - mehr Dopamin - höhere Aktivität im Nucleus accumbens und anderen Teilen der Basalganglien. Gelbes Licht - weniger Dopamin - gesenkte Aktivität in denselben Kernen. (Wobei man zur Ehrenrettung der Forscher sagen muss: Dass es eine Aktivitätsänderung geben würde, konnte man erwarten. In welche Richtung sie jeweils ging, nicht.)

Richtig interessant wurde es aber erst, als sie ein eigens konstruiertes lichtempfindliches Kanalprotein in den präfrontalen Kortex einbrachten, das, solange eingeschaltet, für längere Zeit offen blieb und damit die Erregbarkeit der Neuronen erhöhte. So konnten sie die mutmaßliche Ursache einer Anhedonie nach Wunsch ein- und wieder ausknipsen. Und das hatte Folgen für das Verhalten: Solange der PFC übererregbar war, sank die Lust der Tiere auf Zuckerwasser und auf sozialen Kontakt.

Woran lag das? Im Tomographen war zu sehen, dass die blaue Laseranregung der Dopaminneuronen die Basalganglien nur geringer aktivieren konnte, wenn gleichzeitig der PFC gestört war. Auch dies hatte Folgen für das Verhalten: Solange der PFC in Ruhe gelassen wurde, bevorzugten die Ratten diejenige von zwei Kammern, in der sie eine Anregung ihrer Dopaminzellen erhielten. Wurde die Übererregung des PFC eingeschaltet, dann verschwand diese Vorliebe. Und kam wieder, wenn der PFC wieder in Ruhe war.

Zusammengenommen erklären diese beiden Studien sehr viel darüber, wie Motivation funktioniert. Die Dopaminneuronen im ventralen Tegmentum versprechen die Belohnung. "Bleib dran!" sagen sie. "Nach aktueller Erfahrung führt das, was Du gerade tust, wahrscheinlich zum Erfolg." Doch der Präfrontale Kortex, der mehr in die Zukunft blickt, redet ein Wörtchen mit. Und sagt normalerweise nur: "Jep, einverstanden." Aber wenn er verwirrt und überfordert ist und keinen Überblick gewinnt, dann raunzt er: "Lass es! Hat keinen Zweck."