Nach der Kreditklemme die Ölklemme?

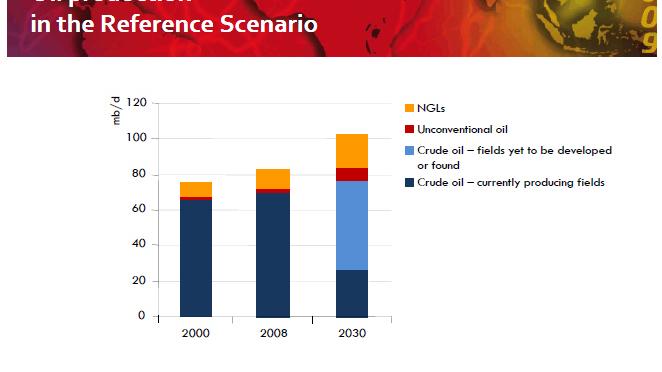

Nach dem letzten World Energy Outlook der IEA geht ab 2030 die Förderung von Öl zurück, wenn nicht neue Felder erschlossen werden. Bild: IEA

Die Energie- und Klimawochenschau: Britische Unternehmen warnen vor Energiekrise, China drängt auf den Kohle-Weltmarkt und in der Arktis ist das Eis brüchig

Für gewöhnlich wird die schwere Krise, die 2009 den meisten Industriestaaten den schwersten ökonomischen Rückschlag seit der großen Weltwirtschaftskrise späten 1920er und frühen 1930er Jahre versetzte, Finanzkrise genannt. Immerhin hatte das Zusammenbrechen der wilden Konstrukte rund um den US-Immobilienmarkt den Anstoß für die Talfahrt gegeben.

Gut möglich aber, dass die Charakterisierung viel zu kurz greift, dass das ganze Ausmaß der gegenwärtigen Prozesse erst zu verstehen ist, wenn die Krise auch als eine Transformationskrise verstanden wird, in der sich nicht nur der Schwerpunkt der Weltwirtschaft verlagert - sich reOrientiert, um es mit André Gunder Frank auszudrücken -, sondern auch deren materielle Basis von Grund auf erneuert werden muss. Immerhin mehren sich die Anzeichen, dass sich die 200jährige Ära industrieller Nutzung fossiler Energieträger ihrem Ende zuneigt, da Öl und Kohle nicht mehr in der Lage sind, den immer noch wachsenden Energiehunger der Menschheit zu befriedigen.

Dieser Tage hat in Großbritannien eine Gruppe von Unternehmern davor gewarnt, dass dem Land - und sicherlich nicht nur ihm - eine noch viel größere Krise bevorstehe als die der letzten Jahre. Nach der Kreditklemme drohe die Ölklemme, und zwar schon in fünf Jahren, heißt es in einem Bericht des Guardian. Das deckt sich in gewisser Weise mit Warnungen der Internationalen Energie Agentur in Paris, wonach derzeit viel zu wenig in die Erschließung neuer Ölfelder und die Verbesserung der Förderung bereits entwickelter Lagerstätten investiert werde, weshalb schon in wenigen Jahren eine neue Preisexplosion drohe.

Das Blatt wirft der Agentur jedoch im gleichen Bericht vor, die Gefahr immer noch herunter zu spielen (Spielt die Internationale Energieagentur "Peak Oil" herunter?). Ein Insider - Whistleblower sagt man heute wohl, den einen Anglizismus durch einen anderen ersetzend - habe der Zeitung gestanden, dass die 105 Millionen Barrel pro Tag (bpd), die die IEA für 2030 als Förderung prognostiziert, zu optimistisch seien. Bei der Agentur sei das bekannt, doch habe Druck aus den USA dazu geführt, dass beschönigende Vorhersagen veröffentlicht würden. Allerdings wurde schon Ende des letzten Jahres Fatih Birol, der Chefökonmom der IEA, 2020 als Zeitpunkt für Peak Oil genannt.

Der Guardian zitiert Chris Skrebowski, einen der Autoren der jüngsten Warnungen: "Der nächste größere Versorgungsengpass, begleitet von hochschießenden Ölpreisen, wird erst auftreten, wenn die derzeit durch die Rezession verminderte Nachfrage wieder wächst und die Lager abgebaut hat." Das können schon 2012/2013 der Fall sein, spätestens aber 2014/2015, und dann eine große Gefahr für das Wirtschaftswachstum darstellen. Die Regierung müsse daher sofort handeln, so Richard Branson, Besitzer der Virgin Gruppe, deren Produktpalette vom Rennwagen über Transatlantikflüge bis zum Mobilfunk in Indien reicht. "Wir haben die Chance, uns vorzubereiten... Wir sollten uns von der Ölklemme nicht auf die gleiche Weise überraschen lassen, wie es die Kreditklemme getan hat."

Bei den Ölkonzernen hört man derlei Warnungen gewöhnlich nicht gerne. BP-Chef Tony Hayward hatte erst kürzlich in einem Guardian-Interview dementiert, dass es so etwas wie einen Höhepunkt der Förderung, einen sogenannten Peak Oil, geben könnte. Er sehe eher einen Höhepunkt der Nachfrage voraus. Da war es schon etwas ungewöhnlich, dass Ende Januar auf dem Davoser Weltwirtschaftsforum Thierry Desmarest, Vorstandsvorsitzender des französischen Ölkonzerns Total, mit dem Schweigekartell brach. Nach einem Bericht von AFP sprach er davon, dass Peak Oil in den nächsten zehn Jahren zu erwarten sei.

Desmarast hält eine Förderung von 95 Millionen bpd für das maximal Mögliche. Mitte 2008 auf dem Höhepunkt der jüngsten Preisexplosion und vor den ökonomischen Einbrüchen in den Industriestaaten wurden etwas über 80 Millionen Barrels (159 Liter) gefördert. Das mag erklären, weshalb der Ölpreis trotz des gravierenden Rückgangs der wirtschaftlichen Aktivitäten in den Industriestaaten im vergangenen Jahr die meiste Zeit sich etwas über 70 Dollar pro Fass bewegte, wesentlich mehr als in allen anderen Wirtschaftskrisen der letzten Jahrzehnte. Der Franzose blieb in Davos allerdings nicht unwidersprochen Khalid al-Falih, Vorsitzender von Saudi Aramco, meinte diese Diskussion habe man doch längst hinter sich. Sein Land würde sehr wohl in die Förderung investieren, aber es fehle an politischer Sicherheit. Es gebe viel zu viel Gerede über den Ausstieg aus dem Öl.

Man kennt derlei Muster aus der Klimadebatte: Schuld sind die Überbringer der Nachricht. Immerhin, so der Guardian, gebe es Anzeichen, dass die britische Regierung die Gefahr drohender Engpässe beginnt ernst zu nehmen. Das wäre immerhin mehr, als sich von der deutschen Regierung sagen lässt. Aber man fragt sich bei all dem, wo die breite öffentliche Debatte über die zukünftige Energieversorgung bleibt. Zwar ist man hierzulande etwas weiter als in Großbritannien, wo um jede Windkraftanlage Glaubenskriege ausgefochten werden, doch auch hier ist der öffentliche Diskurs seit dem Antritt der Tigerenten-Koalition auf die Verlängerung von AKW-Laufzeiten und den Bau neuer Kohlekraftwerke fixiert, auf veraltete Technologien also, deren Brennstoffe nachweislich ebenso endlich wie das Öl sind.

Wie steht es mit der Kohle?

Einen kleinen Hinweis darauf, dass nämlich auch das zweite Standbein der fossilen Energiewirtschaft, die Kohle, keineswegs so stabil ist, wie es bisher den Anschein hat, war dieser Tage der australischen Presse zu entnehmen. Dort gibt es eine hitzige Debatte über einen Kohle-Liefervertrag, den eine australische Gesellschaft mit chinesischen Partnern abschließen will. 30 Millionen Tonnen Kohle sollen jährlich in die Volksrepublik geliefert werden. Die Bergwerksgesellschaft verweist auf die ökonomische Bedeutung des Deals und auf die damit verbundenen Arbeitsplätze, die Grünen und andere Umweltschützer lehnen das Geschäft ab, weil mit ihm ein erheblicher Ausstoß an Treibhausgasen verbunden sein wird. Und nicht nur das: Bei der Verbrennung von Kohle werden eine Unmenge von Schadstoffen freigesetzt, wie zum Beispiel Quecksilber, das seinen Weg in nachweisbaren Mengen aus ostasiatischen Schloten bis in die USA findet.

Interessant im Zusammenhang mit der Peak-Oil-Debatte ist allerdings ein anderer Aspekt am chinesisch-australischen Handel. China hat nach Angaben des World Coal Institute 2008 rund 2,7 Milliarden Tonnen Steinkohle abgebaut, womit es mit großem Abstand die Nummer eins unter den Förderländern ist. Dennoch ist es inzwischen zum Nettoimporteur geworden. 2009 hat China über 100 Millionen Tonnen Kohle importiert, rund 44 Millionen davon vom fünften Kontinent.

An nachgewiesenen Reserven hat die Volksrepublik nach den Statistiken von BP 62,2 Milliarden Tonnen Steinkohle und 52,3 Milliarden Tonnen Braunkohle, die bisher kaum genutzt wird (im Gegensatz zum selbsternannten Klimaschutzvorkämpfer Deutschland, das mehr von diesem besonders klimaschädlichen Energieträger verfeuert als irgend ein anderes Land). Bei der derzeitigen Förderrate reichen die chinesischen Steinkohlevorräte noch 23 Jahre. Sicherlich kann man davon ausgehen, dass in den nächsten Jahren noch weitere Ressourcen erschlossen werden, doch wie auch im Falle der neuen Ölfelder wird gelten, dass die Förderung immer aufwändiger wird. Das Ausweichen chinesischer Unternehmen auf den Weltmarkt deutet also an, dass nach dem Öl auch die Kohle zur heiß begehrten und daher tendenziell teuren Ware wird.

Die Auseinandersetzung in Australien ist übrigens noch nicht entschieden. Bisher gibt es nur eine Absichtserklärung. Down under hätten die Umweltschützer also noch eine Chance, mit einer massiven Kampagne den Liefervertrag zu verhindern und gleichzeitig eine klare Botschaft an die Freunde neuer Kohlekraftwerke auch hierzulande zu schicken: Die Zeiten billiger Kohle werden nicht mehr ewig dauern.

Brüchiges Eis

Das Eis auf dem arktischen Ozean hat im Winter eigentlich keine Medienkonjunktur. Seine große Zeit liegt eher im August und September, wenn es sich auf sein jährliches Minimum zurückzieht, ein Minimum, das einen steilen Trend nach unten aufweist. Dennoch beschäftigt es derzeit kanadische Zeitungen wie die Free Press aus Winnipeg. "Arctic ice melt alarms scientists", titelte das Blatt am Wochenende, und wahrscheinlich haben sich auch schon ein paar Klima-Trolle gefunden, die den Wissenschaftlern "Alarmismus" unterstellen, weil Journalisten in ihrem Bericht über deren Arbeit das Wörtchen "alarmiert" verwenden. Aber so funktioniert sie nun einmal die schöne neue Welt der Nicht-Kommunikation; man lässt sich halt manches einfallen, um nicht über das eigentliche Problem reden zu müssen.

Ausdehnung des Meereises, genauer: des Gebiets, in dem die Eisbedeckung mindestens 15 Prozent beträgt. Derzeit strebt sie ihrem jährlichen Maximum zu. Die Werte für den aktuellen Winter sind blau eingezeichnet. Gestrichelt ist der Winter 2006/2007 (Im Spätsommer 2007 kam es zum bisher mit Abstand weitesten Rückgang des arktischen Packeises.) Zum Vergleich ist eine Kurve der Mittelwerte der Jahre 1979 bis 2000 eingezeichnet. Der graue Bereich um diese Kurve ist jener Bereich, in dem etwa 95 Prozent der Abweichungen von den Mittelwerten in diesem Zeitintervall lagen. Er beschreibt also die Bandbreite der natürlichen Schwankungen. Dass die aktuellen Werte wie auch die der vorhergehenden Jahre, wie man zum Beispiel hier sehen kan, deutlich außerhalb des grauen Bereichs liegen, demonstriert, dass es einen statistisch signifikanten Trend zur Abnahme gibt.

Wie dem auch sei, der Bericht beschäftigt sich mit Ergebnissen einer umfangreichen Messkampagne, die Circumpolar-Flaw-Lead-System-Studie, an der sich mit Unterstützung der kanadischen Küstenwache 300 internationale Wissenschaftler beteiligt hatten. Studienleiter David Barber von der Universität von Manitoba wird von dem Blatt vor allem wegen seiner Sorgen um das dünne Eis zitiert. Der starke Rückgang des mehrjährigen Eises in den letzten Jahren würde zeigen, wie rasch hoch im Norden der Klimawandel voranschreitet: "Viel schneller, als die pessimistischsten Modelle vorhersagen." Barber denkt, dass es nicht mehr bis 2100 dauert, bis das Polarmeer im Sommer eisfrei ist. "Wir rechnen damit, dass es schon irgendwann zwischen 2013 und 2030 so weit sein wird."

Derweil deutet sich an, dass das Meereis in die diesjährige Schmelzsaison von einem denkbar niedrigen Niveau aus starten wird, wenn es in den nächsten beiden Monaten nicht noch einmal einen starken Schub im Eiswachstum gibt. Der durchschnittliche Bedeckungsgrad für Januar war der viertniedrigste seit Ende der 1970er Jahre.

Scot Nickels, wissenschaftlicher Chefberater der Vertretung der kanadischen Inuits (Eskimos) Inuit Tapiriit Kanatami, wies laut Free Press darauf hin, dass der Einfluss des Klimawandels auf das Leben der Menschen im hohen Norden schon jetzt spürbar sei. Die Natur würde sich anpassen und entsprechend würde sich die Jagd verändern. Die Rohstoff-Exploration habe zugenommen, und es gebe die Notwendigkeit zur wirtschaftlichen Entwicklung. Eine schwierige Abwägung müsse unternommen werden.

Helfen könnte dabei ein neues Forschungszentrum, das Inuit Tapiriit Kanatami kürzlich in Ottawa gegründet hat. Dort soll unter anderem die Kommunikation der Arktisforscher mit den Bewohnern des äußersten Nordens gefördert und den Ureinwohnern Zugang zur Forschung ermöglicht werden. Unter anderem geht es auch darum, die besondere Perspektive der Inuits und das traditionelle Wissen der Gemeinschaften über deren Umwelt einzubringen.

Neben der Klimaforschung, so Nickels in einem Bericht über die Institutsgründung, gehe es auch um die Verbreitungswege von Umweltgiften, die Sicherung der Ernährung in den abgelegenen Ortschaften und andere Gesundheitsaspekte. Die Inuitgemeinden leiden seit den 1960er Jahren daran, dass einige langlebige Pestizide und andere Zivilisationsgifte den Weg in den hohen Norden finden und sich dort in bedenklichen Konzentrationen in ihren Beutetieren anreichern.