Die Renaissance der Linearität

Im neuen Mitmach-Web feiern Retro-Formate fröhliche Urstände, was Rück- und Tiefschläge für den "Internet-Journalismus" mit sich bringen kann

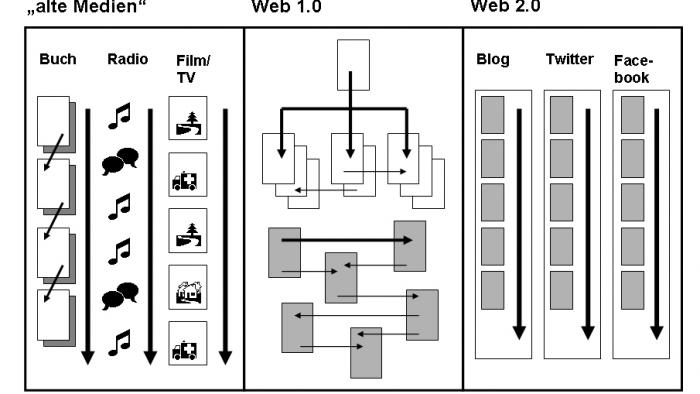

Das Internet war Konstruktivismus in Reinkultur: Mit jedem verfolgten Link entstanden neue Verknüpfungen und die Nutzer bastelten sich mit ihren individuellen Klickpfaden ihr ganz persönliches Weltbild zusammen. Die Kunst der Content-Gestalter lag im Aufbau eines mehrdimensionalen, narrativen Raumes, der verschiedene Wege zu einer zu vermittelnden Botschaft zulassen sollte. Das sogenannte Web 2.0 und seine Tools machen mit ihrer linearen Chronologie und ihrer selbstreferentiellen Kausalität das Leben wieder einfacher: Jetzt ist die Erde endlich wieder eine Scheibe und das finden offensichtlich auch alle gut so.

"Lineares Arbeiten ist praktisch der Kern des Journalismus in den herkömmlichen Medien"1, schrieben Klaus Meier, "Professor für crossmediale Entwicklungen des Journalismus" an der TU Dortmund, und Daniel Perrin, "Professor für Medienlinguistik" an der Zürcher Hochschule Winterthur, im Jahr 2000 - allein diese Lehrstuhltitel wären in einer internetfreien Vorzeit kaum denkbar gewesen.

Mit dem Internet kamen nicht nur neue universitäre Teildisziplinen, sondern wurde auch das Erzählen völlig neu erfunden: als nichtlineares Hypertext-Prinzip. Die Grundidee - Text-Fragmente, die sich kombinieren lassen - war schnell erkannt, die Schablonen zum Zeichnen der Baupläne aber noch nicht fixiert: "Wie es für alle Medien eine je eigene Dramaturgie des Erzählens gibt, muß auch für das Web eine spezielle Dramaturgie gefunden werden."2

Dies war die Stunde der Praxisliteratur und der Seminarangebote. Zentral war zumeist die Planung über Website-Storyboards3 und das korrekte und konkrete Zerlegen in genießbare Häppchen, um über diese Teaser eine "'Rutschbahn’ in den Artikel"4 zu bieten. Empirisch fielen die Nachweise eher dünn und dürftig aus5, aber auch andere Medienkanäle haben nicht über Nacht einen neuen Phänotyp hervorgebracht6.

Auch ich habe mich in einer Zusammenfassung der vormaligen Diskussion zu folgender Definition hinreißen lassen: "Online-Journalismus ist delinearisiert, fragmentiert, lässt die Perspektiven wechseln und kann verschiedene Medienformate verknüpfen." 7 Definitiv ist aber eben nur der Tod. Von Hypertextualität, Fragmentierung und Perspektivenwechsel hat man in jüngerer Zeit weniger gehört und gelesen. Was war passiert?

Neue Tools mit alten Formaten

Dann kam das Web 2.0 und es wurde stiller an der Front der Formatsucher. Praxis und Theorie waren damit beschäftigt, das Gewirr zu durchdringen und zu verstehen, aus dem sich das soziale Netz webt. Wer hier neue Impulse durch neue Tools erwartet hatte, sah sich schnell enttäuscht. Im Gegenteil: Auf der Suche nach den neuen Online-Formaten wirkt Web 2.0 eher wie der große Reset-Knopf, der alles wieder auf Anfang zurücksetzt: Nie war das Erzählen im Netz gradliniger als mit Blogs, Twitter und in Communities.

Die ganze Logik und der gesamte Mechanismus dieser neuen Werkzeuge basiert auf dem Prinzip der Linearität: Oben tippe ich meinen aktuellen Status ein, der alle vorherigen Meldungen eine Position nach unten rutschen lässt. Egal wie die aktuelle Plattform oder der jeweilige Kanal gerade heißt: Das funktioniert fast überall vergleichbar.

"Entweder liefen die Beiträge schlicht hintereinander weg; oder sie hingen, bei mehrspaltiger Aufmachung, mit gleichwertiger Überschrift voran einspaltig nebeneinander wie Handtücher auf einer Wäscheleine."8 Michael Meissner bespricht hier nicht den typischen Aufbau eines Weblogs, sondern die Frühgeschichte der Zeitungsgestaltung in der Mitte des 19. Jahrhunderts. Linearität ist eben eines der beherrschenden und beherrschbaren Erzählelemente, dessen Erfolg sich auch darauf basiert, dass man linearen Formaten intuitiv folgen und sie einfach decodieren kann.

Ein kleines Nashorn als kleines Beispiel

Am 20. September 2009 wurde im Allwetterzoo in Münster/Westfalen ein Nashorn-Mädchen Namens "Ebun" (afrikanisch für "Das Geschenk") geboren. Kleine Großtiere avancieren schnell zu "Stars". So hat das Nashörnchen eine eigene Website bekommen, die ganz modern als Blog angelegt wurde. Von der Homepage des Allwetterzoos gibt es einen direkten Absprung dorthin. Ebun "twittert", hat Profile bei Facebook und StudiVZ, ihren eigenen Wikipedia-Eintrag und natürlich ihre Bilder bei Flickr - Ebun, mittlerweile freilich kein kleines Nashorn mehr, ist also auch überall drin, wo "Web 2.0" draufsteht.

Ebun findet eben überall statt - nur nicht jenseits der Nachrichten-Seite auf der Website ihres Heimatzoos. Dies ist ein Trend, der mit den neuen Tools kam: Einzelne Themen werden aus den Websites von Organisationen herausgelöst und als eigenen Web-Kampagnen angelegt. Vorbei sind die Zeiten der Integration und des 360-Grad-Rundumschlages: Jetzt gibt es nur noch einen Teaser auf der Homepage, dahinter öffnet sich eine ganz eigene Welt, die auf Vernetzung und Bezüge zu anderen Aspekten der ursprünglichen Website keine Rücksicht mehr nehmen muss. Alle Kategorien und Begriffe der Tag-Clouds verweisen nur wieder auf sich selbst. Würde sich dieser Satellit aus seiner Umlaufbahn lösen, merkten es seine Besucher gar nicht.

Das "Web 1.0" mit seinen Storyboards und seiner Hypertextualität hätte - metaphorisch gesprochen - Ebun und ihre Geschichte filetiert und die einzelnen Häppchen mit anderen Informationsbrocken der Website angerichtet. Ihr Speiseplan wäre mit den Fütterungszeiten der anderen Tiere, ihr Züchtungserfolg mit anderen Reproduktionsprojekten und die Vorstellung ihres Pflegerteams mit einer Mitarbeiterseite verbunden. Nichts davon wurde realisiert. Unter "Tiere + Anlagen", "Elefantenhaus", "Breitmaulnashörner" findet Ebun auf der vierten Navigationsebene noch einmal unter "ferner liefen" Erwähnung.

Das Verteilen von Textbausteinen zum assoziativen Vernetzen durch die Nutzer ist eben ein verhältnismäßig großer redaktioneller Aufwand, der sich vom chronologischen Absetzen von Statusmeldungen via Blog und Tweets massiv unterscheidet. Und die Nutzer goutieren diese Einfachheit vielleicht ja auch: Wer etwas über die (kleine) Nashorn-Dame erfahren möchte, will sich vielleicht gar nicht seine eigene Perspektive auf die Geschichte über eine endlose Kombinatorik von Links zusammenklicken.

In der Literatur mag dies zu spannenden Experimenten führen - das preisgekrönte Hypertextprojekt Die Aaleskorte der Ölig ließ 6,9 Milliarden Kombinationsmöglichkeiten zu9 - aber in wie weit eine solch geradezu beliebige Rekonstruktion von Inhalten überhaupt noch wünschenswert und zielführend ist, mag dahin gestellt sein. Dem Journalismus wird zumindest eine gewisse Deutungs- und Interpretationshoheit zur gesellschaftlichen Orientierung zugeschrieben, die sich hier in endlosen Klickkombinationen verlieren würde.

"Internet-Journalismus" mit Auflösungserscheinungen

Die Diskussion, was alles Journalismus ist, soll und kann hier nicht geführt werden. Jedoch gilt es, ein paar Argumentationslinien nachzuzeichnen, um die Suche nach den neuen Formaten besser verstehen zu können. Im traditionellen Journalismus-Begriff sind Form und Funktion fest zu den zwei Seiten ein und derselben Medaille verschmolzen. Streng genommen kann aber nur das Journalismus sein, das auch dessen funktionaler gesellschaftlichen Leistung gerecht wird. Alles andere ist nur Text, der sich der journalistischen Form und Arbeitstechniken bedient, die sich "für die effektive Informationsbeschaffung, -bearbeitung und -distribution bewährt"10 haben.

Nachdem der "Neue Journalismus"11 im Internet auf Anhieb nicht so offensichtlich zu finden war, versuchte die Journalismusforschung "funktionale Äquivalente zum professionellen, redaktionell organisierten Journalismus"12 durch Erweiterung des Suchradius zu identifizieren: "Fraglich ist, ob der traditionelle Journalismusbegriff den Blick auf neue Formen des Journalismus versperrt, die andere Oberflächenmerkmale besitzen, aber dennoch, gesellschaftlich betrachtet, journalistische Leistungen erbringen."13

Während die Journalismusforschung noch sucht, erklären Internet-Journalisten via Manifest, dass in modernen Zeiten alles anders sei. "Man hätte sich gewünscht, dass ein solches Alternativmodell des Journalismus im Manifest konturiert wird - dafür aber bleiben die Hinweise zu vage."14

Für die Rezipienten bleibt die ganze Diskussion vage und vor allem akademisch. Sie unterscheiden nach den jüngsten Studien von Wolfgang Donsbach und Kollegen ohnehin nicht, was gesellschaftlich relevant und was Auftragskommunikation ist: "Die Bürger machen offensichtlich keinen Unterschied zwischen Journalismus und PR […]."15 63 Prozent der von den Kommunikationswissenschaftlern der TU Dresden befragten Personen halten die Redakteure von Kundenzeitschriften und 53 Prozent die Pressesprecher für Journalisten - und die Berufsverbände sehen es genauso.16 Von daher ließe sich den Entwicklungen journalistischer Formate auch dort nachspüren, wo funktional kein Journalismus angetreten ist, sondern zum Beispiel PR für einen zoologischen Garten gemacht wird.

Was soll die ganze Aufregung?

Definitorisch spielt es aber offensichtlich schon eine gewichtige Rolle, ob und vor allem wo sich neue Formate im Netz herausbilden. Darum hat die Journalismus-Forschung die Entstehung neuer Texttypen gejagt wie Indiana Jones den verlorenen Schatz (der ihn zwar vor sich sah, ihn aber nie zu fassen bekam), weil die Entwicklung neuer Content-Modelle ein starker Indikator für die Entwicklung eines neuen Journalismus-Typs im Internet gewesen wäre.

Im Jahre 2000 hielt Neuberger noch Folgendes fest: "Gegenwärtig kann man beobachten, wie sich konkrete Regeln für den Online-Journalismus verfestigen, wie sich berufliche, das heißt redaktionsübergreifende Normen herausbilden, die den besonderen Bedingungen des Internet angepasst sind."17 Es geht um Berufe und Normen, um Abgrenzungen und "Verberuflichung", um Ausbildung und journalistische Privilegien. Wenn es PR ist, ist es nur Content und in seiner Funktion nicht schützenswert und -fähig. Dann ließe sich damit auch kein Pokal oder Blumentopf gewinnen, wenn sich dort etwas Neues bilden würde - genau wie bei der Werbung, die sich ja auch immer neue Sachen ausdenkt.

Na und? Da haben sich vielleicht ein paar Leute in ihren Prognosen geirrt und der Rest ist bedrucktes Papier. Aber ganz so banal ist es dann doch nicht: Mit dem Ende des ersten Internet-Hypes geht letztendlich auch der Diskussion um neue, eigenständige Web-Formate zu Ende. Die Macher haben das Erzählen nicht neu erfunden und die Nutzer haben es vielleicht nie gesucht.

Was kommen wird, zeichnet sich ab: Jedes Informations-Häppchen wird ein eigenes Webprojekt, bekommt eine eigene URL, einen eigenen Blog und eigene Profile in den üblichen Communities. Die Rekonstruktion der Wirklichkeit wird im Internet destrukturiert, explodiert in die Atome seiner Bestandteile und läutet das Ende der integrierten Web-Auftritte und damit auch vielleicht der Idee einer integrierten Kommunikation ein.

Auch das muss nicht wirklich dramatisch sein, bedeutet aber einen Paradigmen-Wechsel, den man wahrnehmen sollte, um ihn zu berücksichtigen. Dann gilt es auch nicht, wie beim Relaunch der "Welt kompakt" in der Kampagne www.sind-wir-reif.de zu fragen: "Sind wir reif?", um lediglich auf eine Facebook-Fanseite und einen Werbemittelshop zu verlinken. Hier kann man nur antworten: "Offensichtlich noch nicht."

Stefan Balázs (Jg. 1968) studierte Publizistik, Politik und Soziologie an der FU Berlin und arbeitet inzwischen nun mehr als zehn Jahre als Online-Experte in einem DAX-Unternehmen. Wenn es seine Zeit erlaubt publiziert er in seinem Fachgebiet und nimmt Lehraufträge wahr.