ADHS und die Suche nach dem Heiligen Gral

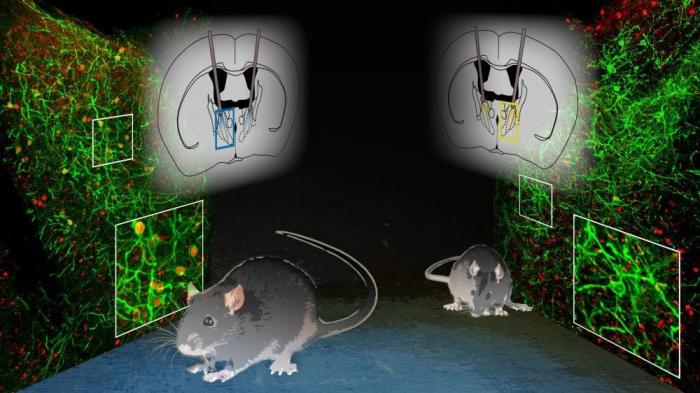

So stellen sich führende Psychiater, hier der MPI-Direktor Alon Chen, Forschung auf ihrem Gebiet vor: Standardisierte genetisch modifizierte Mäuse werden nochmals genetisch modifiziert und operiert, um ihre Nervenzellen in den Mandelkernen (Amygdalae) zu kontrollieren. Nach "traumatischen" Erfahrungen durch Elektroschocks in die Füße werden Stressreaktionen untersucht. Das soll letztlich Aufschluss über Angst- und Posttraumatische Stressstörungen (PTSS) sowie Depressionen beim Menschen geben. Dabei sind die Labortiere noch nicht einmal für ihre eigene Spezies repräsentativ. Abbildung: Tali Wiesel, Weizmann Institute of Science (idw-Pressemitteilung)

- ADHS und die Suche nach dem Heiligen Gral

- Seit 2013 wurden in den USA mehr als 100 Tonnen Amphetamin und Methylphenidat produziert

- Wurzel der molekularbiologischen Psychiatrie

- Systematische Probleme des herrschenden Ansatzes der Psychiatrie

- Gesellschaft und Gesundheitsmarketing

- Auf einer Seite lesen

Die Krise der molekularbiologischen Psychiatrie

Im ersten Teil "30 Jahre Aufmerksamkeitsstörung ADHS" diskutierten wir einige Auffälligkeiten der Aufmerksamkeitsdefizit-/Hyperaktivitätsstörung (ADHS). Beispielsweise schwankt deren Diagnosehäufigkeit zwischen den Ländern teils erheblich, selbst zwischen den Bundesländern in Deutschland. Auch das Geschlecht oder das Alter bei der Einschulung spielen eine Rolle. Wie wir sahen, gibt es die Störung in dieser Form erst seit 30 Jahren.

Da gegen Kritik an ihrem Konzept häufig auf Genetik und Erblichkeit verwiesen wird, endete Teil 1 mit einer Analyse von Erblichkeitsschätzungen und Zwillingsstudien. Entgegen der unter Fachleuten verbreiteten Meinung sagen diese wenig bis gar nichts über die genetische Determination von ADHS aus, sondern sind die Zahlen durch Umweltfaktoren beeinflusst. In diesem Teil wird es ausführlicher um die Rolle der Medikamente und Hirnforschung gehen und die Stigmatisierung der Betroffenen besprochen.

Sind es doch nicht Gehirn und Gene?

Alternativ müsste man zugeben, dass man Jahr für Jahr Forschung im Milliardenbereich bezahlt, vor allem mit Steuermitteln, die mit den falschen Methoden am falschen Ort sucht. Und dass etwa die hochdotierten Lehrstühle für Mäusegenetiker in der Psychiatrie, mit denen man zunehmend die Sozialpsychiatrie ersetzte, ein großer Irrtum waren und sind, den man jetzt nicht mehr so schnell loswird. Und dass junge Ärztinnen und Ärzte, die sich anschicken, "den Menschen zu helfen", für die Praxis nutzloses Lehrbuchwissen über Gene und Gehirn pauken müssen.

Wer Schwierigkeiten mit diesen Gedanken hat oder sie für "Geschwafel eines Geisteswissenschaftlers" hält (O-Ton Telepolis-Forum), dem seien zwei unabhängige Auffälligkeiten der molekularbiologischen Psychiatrie angeboten: Die erste gilt speziell für ADHS, lässt sich aber analog für andere Störungen nachweisen; die zweite gilt für alle Störungen zusammengenommen.

Wie wirken die Medikamente?

Erstens sollte man doch erwarten, dass es nach den im ersten Teil erwähnten rund 35.000 Publikationen zur ADHS Klarheit darüber gibt, wie die verschiedenen Therapien wirken. Das gilt insbesondere für die so oft verschriebenen Medikamente, wird doch verhaltensauffälligen Kindern schon seit achtzig Jahren Amphetamin (Speed) gegeben. Auch Methylphenidat (Ritalin® u.a.) wurde schon 1944 entdeckt, also vor über 70 Jahren.

In der Cochrane-Datenbank sind 2016 zwei umfangreiche (150 bzw. 779 Seiten) Analysen erschienen, die sich nach höchsten wissenschaftlichen Standards mit der Qualität der Studien zu Amphetamin beziehungsweise Methylphenidat auseinandersetzen und die Ergebnisse zu Nutzen und Risiken auswerten. Die Ergebnisse sind ernüchternd, wenn nicht gar gravierend:

Die Mehrheit der Studien unterliegt systematischen Verzerrungen (etwa durch finanzielle Interessenkonflikte) bei geringer oder nur sehr geringer Qualität (etwa durch unzureichende Kontrollen oder unvollständige Daten). Trotz alledem ergibt sich im Endeffekt bloß ein Nutzen, der es gerade so über die Schwelle der minimalen klinischen Relevanz schafft.

Dieser "Erfolg" kommt mit dem Nachteil von Nebenwirkungen wie Appetitlosigkeit, Schlafstörungen und Bauchschmerzen. Bei Methylphenidat treten diese 29% häufiger auf, nämlich bei 53% statt 41% der Kinder. Ferner waren die Studien in der Regel auf Kurzzeiteffekte angelegt, während die Medikamente häufig über Jahre hinweg verschrieben werden.