Trump, der Welthandel und die Geisterfahrer der EU

- Trump, der Welthandel und die Geisterfahrer der EU

- Trump - ein Phänomen des Übergangs

- Eine WTO-Reform gegen China

- Auf einer Seite lesen

Während der US-Präsident Sand ins Getriebe der weltweiten Ausbeutungsketten streut, versucht die EU, die Risse im westlichen Machtbündnis durch einen gemeinsamen Feind zu kitten

Jahrzehntelang waren die USA und die EU ein unschlagbares Team, wenn es darum ging, die wirtschaftliche Globalisierung voranzutreiben, eine internationale Freihandelsordnung durchzusetzen, Zugänge zu den Märkten, den Bodenschätzen, dem fruchtbaren Land und den billigen Arbeitskräften in aller Welt zu "öffnen", notfalls auch mit wirtschaftlichem Druck oder militärischer Gewalt.

Dass diese Zeiten vorbei sind, hat US-Präsident Donald Trump kürzlich auf seine undiplomatische Art in zwei Worten deutlich gemacht. Er habe soeben "Europa geöffnet", prahlte er kurz nach seinem Treffen mit EU-Kommissionspräsident Claude Juncker Ende Juli, bei dem über die US-Strafzollpolitik gegen europäische Produkte gesprochen wurde. Juncker hatte ihm zugesagt, dass die EU in Zukunft mehr Sojabohnen und verflüssigtes Frackinggas (LNG) importieren werde. Und tatsächlich, wenige Wochen später war Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier bereits auf der Suche nach einem geeigneten Standort für ein LNG-Terminal in Deutschland.

Trumps Konfliktstrategie hat die EU-Handelspolitiker kalt erwischt. Dass die US-Regierung europäischen Stahl und Aluminium mit Zöllen belegt, und dann auch noch mit Strafzöllen auf Autos und Autoteile drohen würde - damit hatten sie offenbar nicht gerechnet. Cecilia Malmström, die EU-Handelskommissarin, zeigte sich empört. Man werde nicht "mit der Pistole auf der Brust" in Verhandlungen gehen, erklärte sie.

Doch genau das wird nun geschehen. Nach Junckers Treffen mit Trump war klar, dass die EU sich auf dessen erpresserische Strategie einlässt. Die US-Zölle auf Stahl und Aluminium bleiben in Kraft, und die Drohung mit Autozöllen steht weiterhin im Raum, für den Fall, dass man sich in Verhandlungen nicht einig wird.

Für die Handelspolitiker der EU ist das ein unerwarteter Rollenwechsel. Denn bisher haben sie gern anderen die Pistole auf die Brust gesetzt. Afrikanische Staaten wurden in diesem Stil gezwungen, Freihandelsverträge mit der EU zu unterzeichnen, gegen die sie sich mit aller Kraft gewehrt haben. Als beispielsweise Kenia sich weigerte, belegte die EU zwei Drittel der Exporte des Landes mit Zöllen.

Oder Ecuador, das sich dem Freihandelsabkommen zwischen der EU und der Andengemeinschaft nicht anschließen wollte. Dessen Regeln, so erklärte die Regierung in Quito, seien nicht mir der ecuadorianischen Verfassung zu vereinbaren, die unter anderem zum Schutz der Natur verpflichte. Die EU strich kurzerhand die bis dahin bestehenden Zollvergünstigungen und zwang Ecuador so auf ihren Kurs. [2]

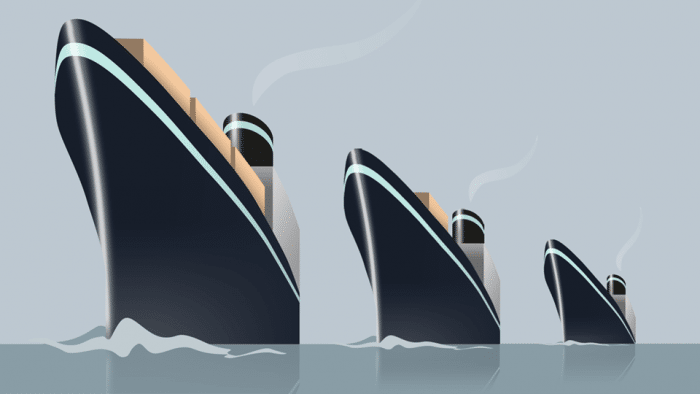

Doch für die EU geht es heute nicht nur um die Degradierung von der Erpresserin zur Erpressten. Ihre ganze Entwicklungsrichtung, die Orientierung auf Exportsteigerungen und Leistungsbilanzüberschüsse, auf die Vertiefung der weltweiten Freihandelsordnung, ihr Bestreben, möglichst den ganzen Planeten in eine Arena zu verwandeln, in der Konzerne sich ungehindert und profitabel bewegen können - all das steht auf der Kippe.

Seit dem Ende des Zweiten Weltkrieges hatten die USA eine zentrale Rolle in der Gestaltung der Welthandelsordnung inne. Die Führungsmacht des Westens war gleichzeitig das stärkste Zugpferd in Richtung Freihandel und globaler Deregulierung der Märkte. Nun arbeitet Donald Trump mit großem Einsatz daran, die Weichen für den Welthandel neu zu justieren. Doch im Unterschied zu 1944, als das System von Bretton Woods aus der Taufe gehoben wurde, bleibt heute unklar, welche Art von Welthandelsordnung er eigentlich anstrebt.

Ist Trump dabei, eine neue Ära des Protektionismus einzuleiten? Oder will er mit seinen Strafzöllen die Handelspartner der USA lediglich unter Druck setzen, damit sie ihrerseits Zölle und andere Handelshemmnisse abbauen? Geht es ihm also im Grunde um den totalen Freihandel?

Am wahrscheinlichsten ist, dass er das selbst nicht weiß, und dass es ihn noch nicht einmal besonders interessiert. Trump steht für "America first" und die Suche nach dem "besseren Deal". Er nutzt seine Position als Präsident des wirtschaftlich mächtigsten Landes, um mit der Weltwirtschaft zu experimentieren.

Tatsächlich ist seine Strategie gegenüber China und der EU doppelgesichtig. Zum einen will Trump mit Hilfe protektionistischer Zölle möglichst viele der in globale Wertschöpfungsketten verlagerten Jobs zurückholen. Das betrifft US-Konzerne wie zum Beispiel Apple, die ihre Produktion überwiegend nach China ausgelagert haben. Aber auch deutsche Autokonzerne mit Tochterfirmen in den USA. Diese, so bemerkte kürzlich Peter Navarro, Trumps handelspolitischer Berater, seien nicht viel mehr als Montagehallen. Nur 25 bis 35 Prozent der Wertschöpfung finde in Amerika statt, während die hochwertigen Autoteile in Deutschland oder Österreich hergestellt und in die USA importiert würden.

Zum anderen fordert Trump von seinen Handelspartnern, Zölle und nicht-tarifäre Handelshemmnisse abzubauen und kritisiert jeglichen Protektionismus als "unfair".

Die globalen Risiken der Trumpschen Konfliktstrategie sind nicht von der Hand zu weisen. Doch abgesehen davon stecken in seinen Experimenten durchaus interessante Ansätze. Zum Beispiel in der neuen Handelsvereinbarung mit Mexiko, die kürzlich vorgestellt wurde. Trump hatte ja im Wahlkampf versprochen, das seit 1994 bestehende Nafta-Freihandelsabkommen zwischen Mexiko, Kanada und den USA neu zu verhandeln, um Jobs zurückzuholen und einen "besseren Deal" zu erreichen.

Der neue Deal mit Mexiko sieht nun unter anderem vor, dass Autos nur dann zollfrei in die USA importiert werden können, wenn mindestens 40 bis 45 Prozent der Produktion mit Stundenlöhnen von mindestens 16 Dollar vergütet wurden. Der Marktzugang wird also von einem Mindest-Lohnniveau abhängig gemacht. Für Unternehmen wird damit ein Anreiz gesetzt, höhere Stundenlöhne zu bezahlen oder in Ländern mit höheren Lohnniveaus zu investieren. Bis jetzt bekommen Arbeiter in mexikanischen Autofabriken durchschnittlich etwa sieben Dollar, in den USA knapp 30 Dollar.