Kommunikation: Was zeichnet Code-Revolutionen aus?

Thesen zur Genealogie der Kommunikation und Einführung kommunikativer Transzendenz

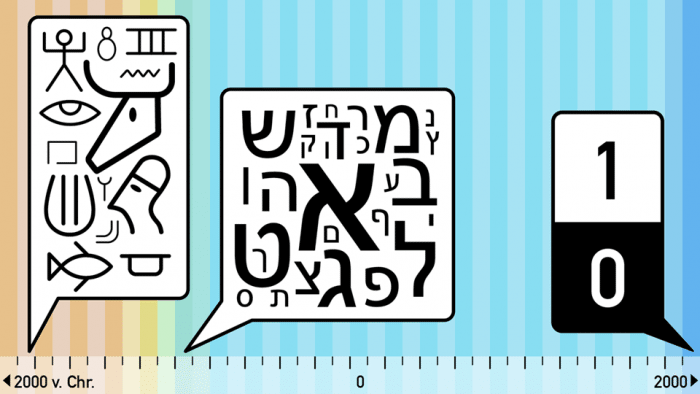

These 1: Die Digitalisierung ist ein Wendepunkt in der menschlichen Kulturentwicklung, so wie der Wandel von der Ikonenschrift zur Lautschrift.

Man kennt den Allgemeinplatz, dass die Digitalisierung ein Vergleichbares zur Erfindung des Buchdrucks darstellt. Das ist zu kurz gegriffen und bei genauerer Betrachtung oberflächlich. Unser bisheriger Code bestand aus 26 Buchstaben und 10 Ziffern. De facto wurde nicht nur ein neues System zur Reproduktion von Code geschaffen, sondern ein neuer Code eingeführt, der unserer Kultur einen großen Vorteil verschafft. Dieser neue Code ist binär, das heißt er kommt mit zwei Symbolen aus: 1 und 0.

These 2: Die Digitalisierung und ihr Potential wurden bisher enorm unterschätzt. Das volle Ausmaß der Konsequenzen wurde nicht erkannt. Bei dieser digitalen Revolution geht es nicht nur um Theorien, sondern um das tatsächlich Machbare. Die Menge des Denkbaren und die Menge des Machbaren werden sich einander rapide annähern.

These 3: Der wesentliche Vorteil, den die jüdische Kultur gegenüber anderen gesammelt hat, beruhte auf der sehr frühen Einführung einer Lautschrift (Konsonantenschrift). So wie asiatische Reitervölker sehr früh durch den die Erfindung des Steigbügels die physische Welt erobern konnten, haben die Juden mit der Erfindung der Lautschrift die geistige Welt erobert - insofern, als dass die meisten Völker Lautschriften übernahmen. Die gleichzeitige Übermittlung religiöser Inhalte der Torah liegt zumindest nahe, weil vorhandene Beispiele verwendet worden sein müssen, um das neue Kommunikationsprinzip zu illustrieren.

Hierzu müssen wir die Vorteile näher betrachten, die eine Lautschrift gegenüber der alten Ikonenschrift brachte. Hebräische Buchstaben sind aus Ikonen hervorgegangen:

- Aleph war das Ikon, das einen Stierkopf darstellte und darauf referierte.

- Beth war das Ikon, das ein Haus darstellte und darauf referierte.

- Gimel war das Ikon, das ein Kamel darstellte und darauf referierte.

usw.

Die althebräischen Buchstaben sind abstrahierte Ikonen. Die jüdische Kultur muss also zu einem Zeitpunkt in ihrer Geschichte eine ähnliche Ikonenvielfalt gekannt haben wie die ägyptische. Im Laufe der Zeit kam es aber zu einer Reduktion auf die 22 Ikonen des althebräischen Alphabets, die allesamt auf einen Anfangskonsonanten reduziert wurden. So bezeichneten die vormaligen Ikonen nicht mehr Referenzen in der Welt, sondern wurden Referenzen für Laute der Sprache. Durch diesen ersten Fall von Selbstreferenzialität der Kommunikation wurde das Potential der Schrift enorm gesteigert. Diese Ikonen wurden schließlich zu reinen Symbolen reduziert, die das das althebräische Alphabet bilden. Das heutige hebräische Alphabet mit 24 Buchstaben entstand erst unter persischem Einfluss und setzte sich sukzessive durch.

These 4: Den jeweiligen Nutzen einer neuen Code-Revolution gegenüber einer alten muss man sich exponentiell gesteigert vorstellen.

These 5: Digitale Kommunikation hat ein höheres Potential als unsere Fortpflanzungs-biologie, denn das Leben reproduziert sich mittels eines 4-Zeichen-Codes.

An dieser Stelle muss der transzendente Kommunikationsbegriff eingeführt werden. Zur Veranschaulichung habe ich ein Sphärenmodell gewählt. Denn die Entwicklung der menschlichen Kommunikation lief in Sphären ab.

Die erste Kommunikationssphäre waren die unartikulierten Laute der ersten Affenmenschen. Darauf folgte die zweite Sphäre der gelallten und gesungenen Proto-Sprache, die schon auf mehr in der Welt referieren konnte. Die dritte Sphäre stellte die artikulierte Sprache dar, die wiederum eine weitere Ermächtigung des Menschen über die Welt war. In der vierten Sphäre kamen die ersten Ikonenschriften auf, die Kommunikation orts- und zeitungebunden machte und wieder den Radius des Menschen erweiterte.

In der fünften Sphäre kam die Lautschrift auf, die mittels sprachlicher Selbstreferenzialität - Zeichen stehen für Sprachlaute und nicht für Bezeichnetes in der Welt - eine erhebliche Abstraktion im Denken ermöglichte, die den geistigen und kommunikativen Horizont des Menschen erheblich erweiterte. In der sechsten Sphäre erfolgte schließlich die Digitalisierung, die mittels weiterer Zeichenreduktion und Telekommunikation, den einzelnen Menschen in seiner Kommunikation zeit- und ortsungebunden machte. Jede Erweiterung einer kommunikativen Sphäre auf eine neue stellte einen Akt der kommunikativen Transzendenz dar. Metaphorisch gesprochen, wuchs bei jedem dieser Akte der Raum, den diese Sphäre umschloss. Der Raum steht in diesem Fall für die Menge des Sagbaren, Denkbaren und Machbaren.

Ludwig Wittgenstein hatte in seinem Tractatus logico-philosophicus ein immanentes Kommunikationsbild. So schließt er seine berühmte Abhandlung mit: "Wovon man nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen." Der Zweck dieses Artikels ist, ein transzendentes Kommunikationsmodell einzuführen. Wie die Geschichte zeigt, ist menschliche Kommunikation immer wieder über sich hinausgewachsen. Daher möchte ich Wittgenstein wie folgt ergänzen: "Wovon man NOCH nicht sprechen kann, darüber muss man schweigen."

Der Raum der Kommunikation ist nicht statisch, wie Wittgenstein suggerierte, sondern dynamisch. Es gibt eine Grenze der Kommunikation, aber sie ist nicht fix, sondern erweiterbar, und wie Wittgenstein richtig schlussfolgerte: "Die Grenzen meiner Sprache bedeuten die Grenzen meiner Welt."

Paradoxerweise nimmt die Anzahl der benötigten Zeichen mit jeder neuen Sphäre der Kommunikation ab. Schon die Ikonenschrift kam mit weniger Zeichen aus als die artikulierte Sprache, die Lautschrift wiederum mit viel weniger Zeichen als die Ikonenschrift und der digitale Code schließlich mit noch weniger Zeichen als der alphabetisch-numerische Code.

Schlussfolgerung: Das ganze Potential kommunikativer Transzendenz liegt nicht in der Zeichenvielfalt, sondern in der Reduktion und Beschränkung aufs Wesentliche.

Günther Orend hat Anglistik, Germanistik, Philosophie und Pädagogik in Gießen und Siegen studiert. Seit 2012 arbeitet er als Lehrer, zunächst in Wiesbaden und ab 2014 in Berlin. Für Fragen und Anregungen erreichbar unter: g-orend[at]t-online.de