Begünstigt ein Parasit die Neigung zum Unternehmertum?

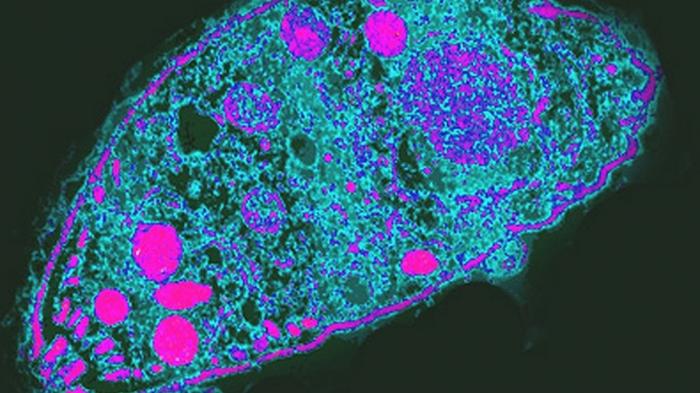

Toxoplasma gondii. Bild: AJC1/CC BY-SA-2.0

US-Wissenschaftler glauben, einen Zusammenhang zwischen der Infektion mit Toxoplasma gondii und unternehmerischer Risikobereitschaft belegen zu können

Immer wieder sorgt der Katzenparasit Toxoplasma gondii, der sich auch in Menschen und deren Gehirne einnistet, für Interesse. Er gilt manchen Wissenschaftlern als Paradebeispiel dafür, wie Parasiten nicht nur krank machen, sondern auch das Verhalten ihrer Wirte verändern können (Neurotisch durch Parasiten?, Der Parasit, der das Verhalten seines Wirts verändert). Jetzt wollen amerikanische Wissenschaftler der University of Boulder herausgefunden haben, dass es einen Zusammenhang zwischen der Infektion mit T. gondii und der Stimulierung unternehmerischen Handelns gibt. Handelt es sich also um einen kapitalismusfördernden Parasiten, mit dem sich infizieren sollte, wer geschäftstüchtig werden will?

T. gondii pflanzt sich sexuell im Darm von Katzen, asexuell aber auch in anderen Wirten, in die er oral in Form von Oozysten im Katzenkot gelangt. Dort kann er sich wie in Katzen auch im Gehirn oder in Muskeln durch Teilung vermehren und in Zysten lange überleben. Bei Menschen wird er nur selten gefährlich, eine Infektion während der Schwangerschaft kann aber zu zu Schäden bei den Kindern führen. Der Parasit soll nach der Aufnahme in den Körper auch die dentritischen Zellen des Immunsystems infizieren können, die hyperaktiv werden, den ganzen Körper durchwandern und die Parasiten überall, einschließlich des Gehirns, verbreiten. Dort könnten durch seine Anwesenheit Hormone wie Testosteron oder Neurotransmitter wie Serotonin beeinflusst werden, wir vermutet. Mindestens 2 Milliarden Menschen dürften mit T. gondii infiziert sein, die Verbreitung ist höchst unterschiedlich in den Ländern.

Tschechische Wissenschaftler haben bereits Ende der 90er Jahre behauptet, dass auch latente Infektionen durch den Katzenparasiten bei Menschen zu Veränderungen im Gehirn führen. Auf die Möglichkeit der Verhaltensveränderung war man durch die Beobachtung gekommen, dass infizierte Ratten neben geringerer Lernfähigkeit auch weniger Angst vor Neuem und vor Jägern zeigten. Daraus wurde die These aufgestellt, dass der Parasit die Persönlichkeit des Zwischenwirts so verändert, dass er leichter von Katzen gefangen und gefressen wird, wodurch er seine Reproduktion sichert. Aufgefallen war bei Ratten, die mit Toxoplasma infiziert waren, dass sie im Gegensatz zu gesunden Ratten nicht Stellen ausweichen, an denen der Duft von Katzen angebracht worden war. Wissenschaftler der Stanford University beobachteten überdies, dass infizierte Ratten und Mäuse gar von Katzengeruch angezogen werden.

Die US-Wissenschaftler untersuchten für ihre Studie, die in den Proceedings of the Royal Society B erschienen ist, fast 1500 Biologie- und Ökonomie-Studenten, ob sie infiziert sind. Es wurde überprüft, ob sie im Hauptfach für Betriebswirtschaft oder nicht eingeschrieben waren. Zudem wurde geschaut, wie sehr sie sich für Management und Unternehmerschaft im Vergleich mit anderen damit verbundenen Fächern wie Finanzen, Marketing und vor allem Buchhaltung interessierten. Letzteres gilt als Zeichen für die geringste Risikoorientierung, weil hier viele einen Job finden. Als risikoorientiert gilt hingegen die Ausrichtung auf Unternehmertum.

Infektion soll direkt oder indirekt unternehmerische Tendenzen in Menschen und Kulturen verstärken

Als Ergebnis stellte sich heraus, dass die mit T. gondii Infizierten 1,4 mal wahrscheinlicher Betriebswirtschaft im Hauptfach studierten und 1,7 mal wahrscheinlicher eine Ausrichtung auf Management oder Unternehmertum zeigen. Überdies wurden 197 Unternehmer befragt und untersucht, die an Veranstaltungen für Unternehmen teilgenommen haben. Die Infizierten hätten mit einer 1,8 mal größeren Wahrscheinlichkeit als die Nicht-Infizierten eigene Unternehmen gegründet.

Überdies wurden noch Statistiken von 42 Ländern mit unterschiedlichen Infektionsraten ausgewertet, die von nur 9 Prozent der Bevölkerung in Norwegen bis zu 60 Prozent in Brasilien reichten. Beurteilt wurde die offenbar geschätzte Neigung zum Unternehmertum auf der Basis von Umfrageergebnissen des Global Entrepreneurship Monitor, für den unternehmerische Aktivität und Haltung erhoben werden. Danach würde die Prävalenz mit dem Anteil der Bevölkerung zusammenhängen, die unternehmerisch tätig ist oder dies sein will, während eine geringe Verbreitung angeblich die Angst vor einem unternehmerischen Scheitern wachsen lassen soll.

Das alles klingt nach statistischer Kaffeesatzleserei. Natürlich sagen die Wissenschaftler, dass die statistischen Zusammenhänge keine Kausalität bedeuten, aber sie glauben schon damit einen Beleg dafür erbracht zu haben, "dass die Infektion direkt oder indirekt unternehmerische Tendenzen in Menschen und bestimmten Kulturen verstärkt". Für sie wäre es auch eine Kritik am Konzept von Wirtschaftstheorien, die von rationalen Entscheidungen der Marktteilnehmer ausgehen.

Mit ihrer Studie sehen sich gewissermaßen in der Avantgarde von neuen Erkenntnissen in den biologischen Wissenschaften, die "zunehmend die Bedeutung von übertragbaren Agenten, die von Viren bis zu Würmern reichen, für die kollektive Formung der Immunität, psychischen Gesundheit und sogar der Attraktivität des Geschlechtspartners herausstellen. Diese Erkenntnisse legen nahe, dass Infektionen durch ihre Beeinflussung des individuellen Verhalten auch das Potential besitzen, große kulturelle und mit der Wirtschaft verbundene Folgen zu haben".

Wenn es aber nun Parasiten sind, die Menschen dazu treiben, riskante Entscheidungen zu treffen, müsste man für eine Reform des Kapitalismus wohl eher medizinisch oder mit Impfungen arbeiten. Unklar bleibt, sollten die statistischen Zusammenhänge etwas mehr als Nonsens sein, ob die zum Unternehmer getriebenen Infizierten denn auch erfolgreichere Unternehmer als die Nicht-Infizierten sein, sieht man einmal davon ab, dass viele weitere biologische, soziale und psychologische Faktoren dafür eine Rolle spielen dürften.