Was soll aus der hässlichen und vergammelten Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg werden?

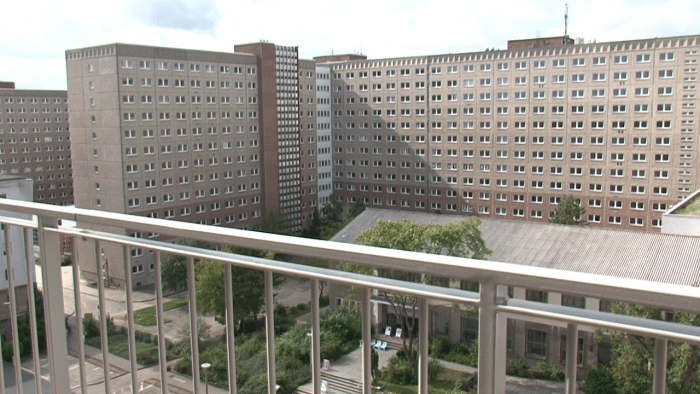

Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg - Haus 15. Bild: Christian Booß

Think big schlägt der Stadtplaner Robert Kaltenbrunner vor und plädiert für ein Kulturquartier, aber das "DDR-Architekturmuseum" sollte erhalten werden

Der Ruf nach mehr Kultur seitens Robert Kaltenbrunners klingt gut, vor allem, da der Rufer vom Ort des Geschehens weit entfernt ist (Stasi oder Kultur? Plädoyer für eine neue Zukunft der Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg). Und erst recht bei diesem Ort - der ehemaligen Stasi-Zentrale in Ostberlin -, der gleich doppelt hässlich ist: als Ort der Repression und als lieblos vergammelte Nachwendeimmobilie - mag man reflexhaft zustimmen, wenn ein profilierter Stadtplaner ein flammendes Plädoyer für die Zukunft des Areals hält. Jeder, der die momentane Tristesse dort kennt, weiß dass dies ein nunmehr drei Jahrzehnte währendes Ärgernis ist. Und jeder, der es kennt, wird beipflichten, dass es so nicht bleiben sollte und darf.

Doch schon der Gegensatz "Stasi oder Kultur?" ist vor allem polemisch, um nicht zu sagen falsch. Ganz banal geht es ja glücklicherweise nicht mehr um die Stasi, die durch zivilgesellschaftliches Aufbegehren vor 30 Jahren ihr Ende fand. Auch das Gelände ist schon lange nicht mehr das, in dem einst Erich Mielke herrschte; es wurde inzwischen vielfach, wenn auch nicht immer glücklich, überformt.

Stasi-Zentrale in Berlin-Lichtenberg (7 Bilder)

Nicht um die Stasi an sich geht es hier, sondern um die Stasi-Aufarbeitung, wie sie mit kritischen Führungen, Ausstellungen, dem Stasi-Museum, mit Diskussionen, Archiven, kulturellen Bearbeitungen in Filmen, Theatersketchen und Lesungen seit Jahren dort gepflegt wird. Und wer nicht einem eher antiquierten Kulturbegriff huldigt, der vom Guten, Wahren und Schönen schwärmt, sondern einem modernen Kulturbegriff folgt, der sie als allgemein zwischenmenschliche Kultur weiter fasst, wird dazu auch die Diktaturaufarbeitung zählen.

Stasi oder Kultur sind also doppelt falsche Gegensatzpaare. Es müsste eher heißen: Aufarbeitungskultur u n d Kultur gehören zusammen. Dass etwa Ästhetik und Vergangenheitserinnerung durchaus gut zusammengehen, hat sich inzwischen auch Skeptikern nicht zuletzt am Holocaust-Mahnmal in Berlins Mitte gezeigt. Dass das Stasi-Gelände ein Mehr an ästhetischen Reizen durchaus vertragen könnte, ist aber offenkundig. Eine fast schon ruinenartige Gebäudezeile und bröckelnde Fassaden an denkmalgeschützten Bauten sind allerdings eher ein Erbe der Nachvereinigungs- als der Stasi-Ära.

Das Land Berlin wusste lange nichts mit seinem dortigen Eigentum anzufangen, die bundeseigene BImA lässt das Äußere ihrer Gebäude teilweise schlicht verwahrlosen, ohne dass etwa die Bundeskulturverwaltung, in deren Geschäftsbereich solches stattfindet, energisch eingeschritten wäre. Der Mangel an Kultur ist also weniger ein Problem der Stasi-Aufarbeitung als eins der Lustlosigkeit Nachgeborener. Nach 1990 stritt man zunächst um die papierenen Hinterlassenschaften, die Gebäude drumherum galten dem damaligen Hüter der Akten als (zu meidende) "Drachenburg".

Eine mangelbedrohte DDR-Restmentalität überantwortete die ererbten Immobilen pragmatisch profanen Nutzungen: von der zwischenzeitlichen Reichs- und dann Bundesbahnzentrale, einem Finanzamt, Verwaltungsgebäuden, Fahrzeugremisen bis zum Ärztehaus. Wo sich nichts fand, blieb Leerstand, sinnbildhaft für eine definitorische Leerstelle.

Der Planer aus dem Westen hat das gut erkannt: Think big, think Kultur. Das klingt nach einem Befreiungsschlag. Aber Robert Kaltenbrunner ist eingestandenermaßen ins Thema eher hineingestolpert, als die Berliner Bausenatorin dem von ihr initiierten "Standortmanagement" versuchte, jene Glanzlichter aufzusetzen, die in zwei Jahren erratischer Diskussion ausgeblieben waren. Kaltenbrunner wurde dann zur Diskussion eingeladen und versuchte es mit einer eher grobschlächtigen Provokation. Jedoch kennt er das Gelände und dessen Geschichte zu wenig, um eine spezifische Diagnose, geschweige eine passende Therapie zu liefern.

Think big: Wie am Berliner Kulturforum mit der Neuen Nationalgalerie oder der Museumsinsel? Wirklich? Letztere war immer, so sehr wir heute den künstlerischen Inhalt schätzen, mit staatlich imperialer Selbstdarstellung verknüpft. Also wenig tauglich als Vorbild für einen Ort, der zu DDR-Zeiten für ein monolithisches Zuviel an Staat stand. Und das Areal mit Neuer Nationalgalerie und Philharmonie entstand auf einer Nachkriegsbrache am Rande des Potsdamer Platzes, auf der im Kalten Krieg keiner einen Pfennig investierte und das vor allem Berlin-Touristen anlocken sollte. Das Stasi-Areal ist hingegen eine dicht überbaute Bestandsimmobilie mit komplizierter Geschichte, die es aufzubrechen gilt, ohne das zu zerstören, was sie interessant macht. Es ist eher eine behutsame Konversion gefragt, weniger ein ahistorischer Gegenentwurf.

Die Geschichte des Geländes hat eine blutige Spur hinterlassen

Der Komplex reichte einst noch um mehr als das Doppelte weiter als das Quartier, um das jetzt gestritten wird. Es steht keineswegs nur für das berüchtigste Repressionsorgan der DDR, sondern sollte ursprünglich zum Zentrum eines aufstrebenden Stadtteils Lichtenberg werden. Schon vor 100 Jahren entstand hier im Rahmen des vereinigten Groß-Berlin der damals größte Stadtbezirk im Osten der Stadt. Verwaltungsgebäude, Gericht, Kirche, durchaus bürgerlich-gediegene Wohnhäuser, einige seit der Gründerzeit prosperierende Betriebe und Geschäfte prägten die Gegend und machten sich zunehmend breit.

Krieg und v.a. Nachkriegszeit stoppten die Entwicklung hin zum bürgerlichen Herz des Bezirkes. Erst sowjetische stalinistisch geprägte Repressionsorgane und dann deren Lehrling - die Stasi - stoppten diese Entwicklung. Je mehr der Überwachungsapparat wucherte, desto mehr Raum nahm er den Bürgern weg. Drastisch sichtbar wurde dieses Ringen zwischen bürgerlichen und autoritär-zentralistischen Tendenzen, als Erich Mielke die Häuser von Bruno Taut sprengen ließ. Die lichte Alternative zu den Mietskasernen, die dieser dem Bauhaus nahestehende Architekt dort errichtete, gehörte zum Besten, was an Berliner Mietwohnungsbau in der Zwischenkriegsperiode entstand. Mielke ließ die Häuser zugunsten eines klotzigen Mehrzweckbaus sprengen.

Liegt hier nicht der Schlüssel für künftige Nutzungen? Abriss war eine Strategie Mielkes. Könnte statt eines zerstörerischen Think big nicht vielmehr eine Rückbesinnung auf die bürgerliche Mischnutzung die Lösung sein? Statt die Überstaatlichung und Einfalt à la Mielke durch neue staatliche Großtaten fortzuführen, wäre nicht eher eine kleinteiligere gesellschaftliche Vielfalt angezeigt?

Der Ruf nach mehr Kultur klingt sicher unwiderlegbar bestechend. Vorbilder mit Clubs bis Sportveranstaltungen passen gar "hip" gut ins Tourismus-Marketing von Berlin. Aber Vorsicht, die Geschichte des Geländes hat eine blutigere Spur hinterlassen, als vielen bis heute klar ist. Der Knast gegenüber, der damals zum Stasi-Komplex gehörte, hat insgesamt mehr Tote auf dem Gewissen als an der Berliner Mauer zu beklagen waren.

Im ehemaligen Betsaal fällten sowjetische Militärtribunale bis 1955 Todesurteile. Fast 200 wurden hier verkündet. Da das Gericht ab 1950 "auf Reisen ging" und überall in der DDR urteilte, sind es insgesamt sogar fast 1000 Tote, die von hier aus verantwortet wurden. Sicher war die sowjetische Präsenz primär eine Folge deutscher Aggression und Vernichtung, sicher wurden anfangs dort auch Kriegs- und andere Verbrecher verurteilt, die sich schwer gegen grundlegende Normen des menschlichen Zusammenlebens vergangen hatten. Aber allen Urteilen hafteten schwere Rechtsstaatsdefizite an. Und im Laufe der Jahre waren es immer mehr Kritiker des stalinistischen Nachkriegsregimes, die verfolgt wurden. Das ist keine gute Nachbarschaft für Beliebigkeit und "hippe" Unternehmungen.

Zurecht wird ein Leitbild für das Areal befürwortet. Und scheinbar gibt es dieses Leitbild schon. Der amtierende Stasi-Unterlagen-Beauftragte hat es vor fast 10 Jahren erfunden: den "Campus für Demokratie". Aber dieses Leitbild wurde ohne Debatte in die Welt gesetzt und wird mit stattlichen und staatlichen PR-Mitteln seither mehr oder minder krampfhaft gepusht. Ach ja, und auch die Politik sprang darauf. Weil ihnen selber 20 Jahre lang nichts eingefallen war, übernahmen das Abgeordnetenhaus von Berlin und der Bundestagskulturausschuss diesen Terminus in ihre Beschlüsse. Dass die Campus-Idee in der Stadt noch nie wirklich gezündet hat, schien keinem aufzufallen. Manche Kritiker nennen sie respektlos eine "Schnapsidee".

In Berlin geht man ins Stasi-Museum, ins Stasi-Archiv, aufs ehemalige Stasi-Gelände, keiner geht auf den "Campus für Demokratie". Keine einzige neue Initiative, sei es zur Aufarbeitung, sei es zu Menschenrechtsfragen ist seit 10 Jahren auf dem Gelände hinzugekommen. Zuletzt winkten die Dopingopferhilfe und die Soros-Stiftung ab. Dessen ungeachtet versuchte die Berliner Senatsverwaltung für Stadtentwicklung und Wohnen das Ganze weiter durchzupowern. Sie hatte 2018 eine Standortkonferenz ins Leben gerufen, um Eigentümer, Aufarbeiter und Planer an einen Tisch zu bringen. Das war an sich löblich und überfällig. Doch der Versuch, die Campus-Idee nebst Kleingedrucktem mit einer Charta für alle verbindlich zu dekretieren, scheiterte kläglich.

Statt Konsequenzen daraus zu ziehen und einen diskursiven Neuanfang zu wagen, verfiel man auf das Gegenteil. Statt mutiger Diskussion und Öffnung wird immer stärker in Hinterzimmerrunden gekungelt. Der Dissozialisierungseffekt der Corona-Krise hat diese Geheimbündelei der Exekutive in letzter Zeit sogar noch verstärkt. Statt sich auf die widersprüchliche Historie zu besinnen, wurde um die Jahreswende geradezu hinterrücks ein verhältnismäßig gut erhaltenes Gebäude aus der Belle Epoche Lichtenbergs Anfang des 20. Jahrhunderts abgerissen. In Mielkes Zeiten hatte es den Auswertern gedient, hier befand sich eine der wichtigsten Abteilungen des MfS, in der alle Informationsfäden zusammenliefen. Die Tapeten und Vorhänge aus dieser Zeit waren da noch vorhanden, als wären die Stasileute gerade erst ausgezogen. Auch manches andere für Museen Interessante wanderte achtlos in den Schrottcontainer.

Gerade das Ensemble macht den Reiz aus

Dass der Bund das Haus, das als Sitz einer Forschungseinheit des Stasi-Unterlagen-Archivs hervorragend geeignet wäre, 30 Jahre verwahrlosen ließ, diente ihm nun perverserweise als Vorwand für den Abriss. Einen stimmigen Folgeplan gab es nicht. Bereits in den Jahren zuvor war das alte Stasi-Archivgebäude ausgeweidet worden. Keines der Regale, die noch im Oscar-gekrönten Film "Das Leben der Anderen" zu sehen war, ist geblieben, die Offizierszimmer wurden auf den Müll geworfen. Über die Farbe im Treppenhaus wurde immerhin über Jahre mit der Denkmalpflege gefeilscht - alles im Geschäftsbereich der Bundeskulturverwaltung. Diese zeigte sich auch desinteressiert gegenüber anderen Objekten im Ensemble, etwa den Zimmern der Spionageverwaltung des legendären Markus Wolf, die teilweise noch im Original vorhanden waren.

Wenn es nach den Plänen der Stasi-Unterlagen-Behörde geht, dürften demnächst noch die letzten Gebäude aus der "guten" Alt-Lichtenberger Zeit geopfert werden, die selbst Erich Mielke nicht in die Luft gesprengt hat. Dort soll ein Großarchiv errichtet werden, in dem künftig große Teile der DDR-Bestände des Bundesarchivs lagern sollen. Ohne je eine Anhörung von Fachleuten gemacht zu haben, befürworteten Politiker im Kulturausschuss und Abgeordnetenhaus das Vorhaben.

Das ist bei Projekten dieser Dimension ungewöhnlich. Immerhin würde so etwas wie ein Nationales DDR-Museum entstehen. Dass auch die SED-Akten auf diesem Wege bei den Stasiunterlagen landen könnten, ist nicht unumstritten. Schon optisch könnte die SED wie eine Unterabteilung des MfS wirken und der problematischen Stasifizierung der DDR-Geschichte weiter Vorschub leisten. Allein die griffigste Begründung, dass dort dann alle wichtigen DDR-Bestände lagern würden, ist falsch. Ohnehin passt ein Groß-Magazin, im Kern ist solch ein Gebäude nichts als ein großes Logistikcenter, auch von den Dimensionen schlecht in eine Wohnumgebung. Eine Planung nach dem Motto "Je größer desto besser" ist nur um den Preis weiterer Abrisse des Bestandes zu haben. Dabei ist es gerade das Ensemble, was seinen Reiz ausmacht.

Die Stasi war im Verhältnis zur DDR-Bevölkerung die größte Geheimpolizei des Ostblocks. Ungefähr jeder zweite Einwohner hatte hier eine Akte. Nicht Spitzel, Postkontrollen und ähnliche Routinen waren das Besondere dieses DDR-Überwachungsapparates. Es war seine schiere Größe. Zudem bediente die Stasi sich einer grotesk anmutenden Mischung altmodischer wie schlussendlich auch hypermoderner Methoden. Diese beiden Extreme spiegelten sich auch auf diesem Gelände, das ein profilierter Berliner Denkmalpfleger einmal als "DDR-Architekturmuseum" bezeichnet hatte.

Die Architektur des Geländes, seine Dimensionen und Anmutung ist daher unbedingt erhaltenswert. Ensembleschutz ist gefragt, ohne an jeder Einzelheit zu hängen und ohne Modernisierungen und bauliche Ergänzungen vollkommen auszuschließen. Die bisherige Erfahrung zeigt, dass Eigentümer, Verantwortliche und Planer zunächst ein Verhältnis zur Bedeutung des Bestandes entwickeln müssten, bevor hochfliegende Pläne entwickelt werden. Diese hätten sich im Wesentlichen dem Bestand unterzuordnen, nicht umgekehrt.

Das Gelände braucht statt Planergemauschel offen moderierte Diskussionen, Ideen und Kontroversen. Auffällig haben alle jene Architektur- und Denkmalexperten, die sich ansonsten mit Wonne in Kontroversen um Großprojekte und Denkmäler stürzen, das Lichtenberger Areal gemieden, als wollten sie mit dieser Schmuddelecke der jüngeren Vergangenheit "im Osten" nichts zu tun haben. Sicher wird auch der Staat noch die eine oder andere Initialzündung geben müssen. Denkbar wären Teilankäufe oder Anmietungen, um dort Forschung oder Lehre in public history oder im museumspädagogischen Bereich stattfinden zu lassen, aus der ein public-private cluster an Startups entstehen könnten. Es braucht dazu keine "göttlichen" Eingebungen oder Visionen, sondern eine offenere und mutigere Diskussionskultur, die mehr Expertise einholt und Arrangements mit den privaten Eigentümern sucht, anstatt sie wie bisher eher zu beschimpfen. Anknüpfend an den historischen Mix aus Wohnen, Gewerbe, Verwaltung und Freizeit könnte sich so ein Konzept zur Wiederaneignung eines "staatlichen Kolosses" durch die bürgerliche Gesellschaft entwickeln. Think not too big ist nicht gleich kleinkariert.