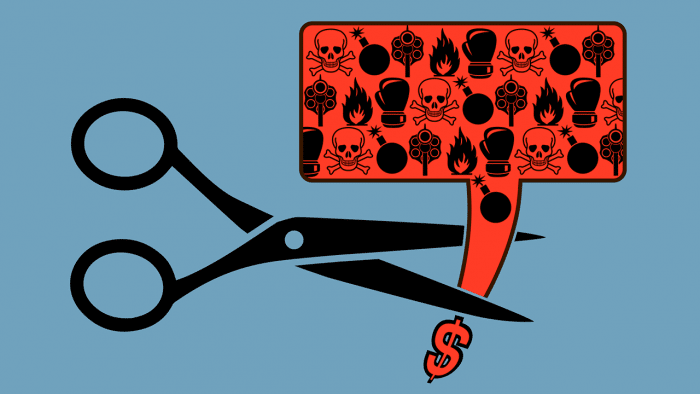

Zensur für den guten Zweck?

Die Zivilgesellschaft applaudiert, wenn Großkonzerne wie Coca Cola eine Werbepause für Facebook und Co. ankündigen, weil ihnen angeblich die Inhalte nicht passen

Man stelle sich vor, große Player wie Unilever, Coca-Cola und Co. hätten vor 30 Jahren einen Werbeboykott gegen verschiedene Zeitungen geplant, weil sie mit deren Berichterstattung unzufrieden waren. Es wäre eine große Empörung in der kritischen Öffentlichkeit zu hören gewesen über die versuchte Einflussnahme von großen Konzernen auf die Pressefreiheit.

Noch 1978 sorgte die Entlassung des stellvertretenden Chefredakteurs der Illustrierten Stern, Manfred Bissinger, für einen wochenlangen politischen Skandal in der BRD. Hinter den Sozialdemokraten Bissinger, der manchen Stern-Werbekunden zu kritisch war, sammelte sich eine Menge linksliberaler Unterstützer.

Doch wenn heute Coca-Cola, Unilever und Co. einen Boykott von Werbung in den sozialen Netzwerken offiziell mit deren Inhalten begründen, bekommen sie von Teilen der Zivilgesellschaft Lob. Denn die Konzerne haben ihren Boykott als Unterstützung der von der Anti Defamation League (ADL) initiierten Kampagne Stop Hate for Profit bezeichnet. Dabei handelt es sich um einen der in den letzten Jahren zunehmenden Versuche, die freie Rede mit moralischen Floskeln einzuschränken.

Eine Verteidigung des Hasses

Dazu trägt der inflationär gebrauchte Begriff des "Hasses" bei, der dazu führen kann, dass jede Kritik zunächst disqualifiziert und dann sogar verboten wird. Unbestritten ist, dass darunter viele antisemitische und rassistische Äußerungen fallen. Aber dann soll man sie auch so benennen und genau unter diesen Begriffen bekämpfen und nicht mit dem dehnbaren Gummibegriff "Hass" zu einer Entpolitisierung beizutragen.

Hass ist eine zutiefst menschliche Eigenschaft, die ganz unterschiedliche Ursachen hat. Es ist politisch äußerst kontraproduktiv, die unterschiedlichsten Beweggründe von Hass mit diesem Begriff einebnen zu wollen. Da gibt es die Überlebenden des NS-Systems, die viele ihrer Angehörigen in diesem Terrorsystem verloren haben. Sie hassen die Protagonisten des NS-Systems und vielleicht auch Deutschland insgesamt, das sie nicht ohne Grund mit diesen NS-System verbunden haben.

Da gibt es, um in die Gegenwart zu kommen, den Hass von Schwarzen in den USA, wenn sie sehen, dass noch immer Menschen wegen ihrer Hautfarbe besonderen Polizeischikanen, nicht selten mit Todesfolge, ausgeliefert sind. Und dann gibt es die Frau, die einen Mann, der ihr sexuelle Gewalt angetan hat, hasst. Dass sind alles legitime Reaktionen, die in Songs und Literatur immer wieder dargestellt und auch verteidigt werden.

Hass wird problematisch, wenn er in bestimmte regressive und reaktionäre Politikmuster verwandelt wird und dann die Triebkraft beispielsweise für Antisemitismus und Rassismus werden kann. Genauso kann Hass aber auch der Anlass sein, sich mit gesellschaftlichen Umständen auseinanderzusetzen, die beispielsweise den Nationalsozialismus möglich machten. Dann kann sich daraus ein antifaschistisches, in anderen Fällen auch ein antirassistisches oder antipatriarchales Engagement entwickeln.

Statt also allgemein gegen Hass vorzugehen, würde eben eine emanzipative Politik darin bestehen, genau diese Differenzen und Unterschiede herauszuarbeiten und daraus die politischen Konsequenzen zu ziehen. Der Hass der Frau, die Opfer von sexueller Gewalt wurde, kann die Grundlage für feministische Arbeit werden. Der Hass des jungen Schwarzen in den USA auf Polizeigewalt kann in antirassistische Aktivitäten münden.

In feministischen oder antirassistischen Gruppen wird aber nicht nur der Hass der anderen Seite, sondern ein Unterdrückungssystem bekämpft, das Rassismus und Patriarchat heißt. Im Idealfall wird dann erkannt, dass in letzter Instanz die kapitalistische Verwertungslogik auch dafür verantwortlich ist. Genau diese politische Vermittlung wird abgeschnitten, wenn man sich auf den ominösen Kampf gegen den Hass konzentriert. Hochgefährlich wird es aber, wenn dann unter dem Label "Stopp den Hass" dazu aufgerufen wird, soziale Netzwerke zu regulieren.

Was alles unter Hass fällt

Die Entlassung des brasilianische Schriftstellers J.P. Cuenca durch die Deutsche Welle wegen eines derben Fluchs auf den brasilianischen Präsidenten Bolsonaro macht nur einmal mehr deutlich, dass man die Büchse der Pandora öffnet, wenn man sich unter den Label "Stopp den Hass" für Zensur ausspricht.

Da können dann Beitrage der Publizistin Hengameh Yagihoobifarah genauso darunter fallen wie Ausgaben des "endgültigen Satire-Magazins Titanic". Schließlich wollen die repressiven Staatsorgane aller Länder in der Regel nicht zwischen Hass und Satire unterscheiden. Dann wird es den Streit darüber geben, was nun als Hass aus den sozialen Netzwerken verbannt werden soll und was nicht.

Das ist aber eine unfruchtbare Auseinandersetzung, die bei der Hoffnung landet, dass die Staatsapparate eher eine grünliberale als eine rechtskonservative Ausrichtung haben. Aus dieser Logik ist es dann verständlich, wenn selbst die kurzzeitige Besetzung eines Kulturamtsposten in Radebeul mit einem Rechtskonservativen gleich als neuer rechter Durchmarsch bewertet und der Rückzug des Umstrittenen vor einer erzwungenen Neuwahl als kleines Stalingrad gefeiert wird.

Moralischer Mehrwert für Google und Co.

Viel emanzipativer wäre es, sich statt in geschmäcklerischer Moral in Gesellschaftskritik zu üben. Da könnte man dann auch die ausbeuterische Geschichte von Konzernen wie Unilever und Coca Cola in den Fokus nehmen. Das ist von dem ressentimentgeladenen Coca-Cola-Bashing zu unterscheiden, das vor allem in Deutschland immer auch mit einem Ressentiment gegen die USA verbunden war, die mit an der Zerschlagung des NS-Terrorsystems beteiligt waren.

Eine gesellschaftskritische Analyse würde auch die Frage stellen, ob die aktuelle Werbepause bei Google und Co. nicht mit den geschrumpften Marketingbudgets der Konzerne angesichts der Coronakrise zu tun hat. In einigen Monaten wird die Werbung wieder hochgeschaltet und man hat dann noch einen moralischen Mehrwert dazu eingeheimst.