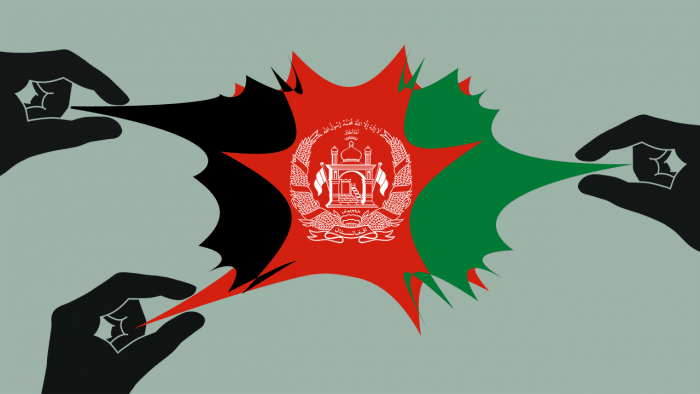

Zur vermeintlichen Unabhängigkeit Afghanistans

Wie das Land weiter als geopolitisches Schachbrett missbraucht wird

Ganze drei Mal hat das britische Imperium versucht, Afghanistan unter seine Kontrolle zu bringen. Dies hätte eigentlich eine Lehre für all jene sein müssen, die danach ins Land einmarschierten, sprich, Russen und Amerikaner. Doch wer meint, dass die britischen Invasoren damals einfach über den Khyber-Pass nach Afghanistan gingen und dort von einer homogenen Masse von afghanischen Rebellen zurückgedrängt wurden, liegt falsch.

Stattdessen ließ sich auch während der sogenannten anglo-afghanischen Kriege im 19. sowie im 20. Jahrhundert eine Situation wiederfinden, die der heutigen nicht unähnlich ist. Es gab Zentralregierungen in Kabul, meist angeführt von brutalen Männern, die ihren Bruder, Onkel oder Vetter entmachtet hatten und von ausländischen Akteuren unterstützt wurden, während die ländlichen Gebiete von Aufständischen kontrolliert wurden, die heute als Freiheitskämpfer besungen werden.

Zentral waren auch damals die geopolitischen Verhältnisse. So wurde etwa das sogenannte Great Game zwischen Großbritannien und Russland in der Region auf Kosten der afghanischen Bevölkerung ausgetragen.

Jene Afghanen, die die Briten bekämpften, betrachteten sich - genauso wie die Taliban heute oder die Rebellen, die die Rote Armee und ihre afghanischen Verbündeten in den 1980ern bekämpften - als Mudschaheddin, sprich, als Krieger, die für Gott und Vaterland kämpfen. Selbst der Rassist, Massenmörder und Großkolonialist Winston Churchill meinte zur damaligen Zeit nach einem Afghanistan-Besuch, dass die Krone an dieser Front wohl keine Chance haben dürfte - aufgrund der berühmt-berüchtigten bärtigen Kämpfer. Spiegel Online erinnerte vor einigen Jahren etwas plump und orientalistisch daran und schrieb von Churchill und den "Ur-Taliban".

Dennoch lässt sich Folgendes tatsächlich nicht leugnen: Würden jene afghanischen Freiheitskämpfer in der heutigen Zeit verweilen, so würden sie wohl von Drohnen und CIA-Spezialeinheiten gejagt werden oder in der Folterhölle von Guantanamo schmoren. All diese Dinge sind nämlich weiterhin mit Afghanistan verbunden, während die Unabhängigkeit, die heute nur noch eine vermeintliche ist und mit der Realität der letzten vierzig Jahre nichts zu tun hat, gefeiert wird.

Von Amanullah Khan bis Ashraf Ghani

Schon im vergangenen Jahr wurden sowohl die Präsidentschaftswahlen als auch das damals hundertjährige Jubiläum von Präsident Ashraf Ghani und seiner technokratischen Regierung endlos ausgeschlachtet, um sich als eine Art "Staatserbauer" zu inszenieren. Das Wort mag vor allem im Deutschen komisch klingen, doch es war ein wichtiger Bestandteil von Ghanis Kampagne und auf fast jedem Wahlplakat zu lesen. Im Kontext der Wahlen verkündete die Kabuler Regierung damals, dass erstmals in der Geschichte des Landes ein Großteil der Wahlkosten von der Staatskasse getragen wird.

Konkret geht es hier um 90 von insgesamt 149 Millionen Dollar, die in einem der ärmsten (und korruptesten) Länder der Welt gewiss woanders besser aufgehoben wären. Dies ist vor allem der Fall, wenn man den Ausgang der letzten Wahlen im Jahr 2014 bedenkt. Damals musste nämlich der damalige US-Außenminister John Kerry mehrmals anreisen, um einen Sieger zu wählen.

Richtig gelesen. Das afghanische Staatsoberhaupt wurde nicht vom Volk gewählt, sondern von der US-Regierung. Ghani wurde daraufhin noch Wahlbetrug vorgeworfen. Ein Vorwurf, der bis heute im Raum steht und der niemanden mehr zu kümmern scheint. Immerhin ist Ghani nun, abermals nach einem langwierigen Disput mit seinem Kontrahenten Abdullah Abdullah, abermals Präsident (nachdem sich beide im März zum Präsidenten küren ließen und Washington abermals einschreiten musste).

Doch was genau hat es mit diesem Jahrestag auf sich? Am 19.8.1919 ging der Dritte Anglo-Afghanische Krieg zu Ende und der moderne afghanische Staat entstand. Zentral war in diesem Kontext vor allem der afghanische König Amanullah Khan, der auch hierzulande aufgrund seiner einstig guten Beziehung zu Deutschland bekannt ist.

Für Präsident Ashraf Ghani ist König Amanullah von besonderer Wichtigkeit. Er vergleicht sich nämlich mit diesem Mann und will sein Werk vollenden. Amanullah war ein säkularer Herrscher. Zu seinem engen Freundeskreis zählten Kemal Atatürk und Reza Pahlavi. Er nahm sich die Türkei und den Iran zum Vorbild und wollte Afghanistan auf ähnliche Art und Weise transformieren.

Dabei fand sich Amanullah in einer Situation wieder, in der die Briten - vorerst und oberflächlich - die Nase voll von Afghanistan hatten. Um von internen Problemen abzulenken - bis heute ist etwa nicht geklärt, welche Rolle Amanullah beim Tod seiner politischen Kontrahenten, inklusive seines eigenen Vaters, spielte - marschierte der König im Mai 1919 in Britisch-Indien ein.

Die Briten reagierten, doch aufgrund der Folgen des Ersten Weltkrieges war man sowohl kriegsmüde als auch finanziell nicht belastbar. Nach einigen Vergeltungsschlägen, die über 1.000 Afghanen das Leben kosteten, ließen sie Amanullah einen Vertrag unterzeichnen, in dem die Grenzen des afghanischen Staates definiert wurden. Hinzu kam der neutrale Status des Landes sowie das Ende des britischen Protektorats in Kabul, welches von Amanullah Khans Vorgängern einst herbeigeführt wurde.

Die Staatsgrenzen wurden natürlich nicht von den Afghanen, sondern von den Briten gezogen. Die wohl wichtigste Grenze existierte bereits. Die sogenannte Durand-Linie, die heute Afghanistan von Pakistan trennt, wurde im Jahr 1893 von Emir Abdur Rahman Khan, dem Großvater Amanullahs, abgesegnet, nachdem die Briten ihn in Kabul an die Macht brachten. Wie aus anderen Regionen der Welt bekannt, war dieser Schritt äußerst problematisch. Zahlreiche paschtunische Stämme fanden sich plötzlich nicht mehr in Afghanistan wieder, sondern in Britisch-Indien. Die Folgen waren Entfremdung und Zwietracht gegenüber Kabul.

Bis heute sorgt die Durand-Linie für Probleme. Das afghanisch-pakistanische Grenzgebiet gilt als Rückzugsort von Extremisten (warum dieses Narrativ problematisch war und weiterhin ist, wird unter anderem hier gut erläutert), wird vom US-amerikanischen War on Terror heimgesucht und regelmäßig von der pakistanischen Armee angegriffen.

Hinzu kommen lokale paschtunische Aufständische, jüngst etwa die zivilgesellschaftliche PTM-Bewegung, die mit friedlichen Mitteln für ihre Rechte eintritt und die Kriegsverbrechen Islamabads anprangert. Für die Briten hingegen war die Wiederbestätigung der Grenze durch Amanullah Khan im Jahr 1919 wohl der größte Erfolg in der Region.

Und genau dies ist auch das allgemeine Problem mit zahlreichen postkolonialen Staaten, die jährlich ihre Unabhängigkeit zelebrieren. Sie finden sich in Grenzen wieder, die von Kolonialisten gezogen wurden und sie laufen einem Ideal hinterher, das vom einstigen Feind und Ausbeuter geschaffen wurde, nämlich der Idee des Nationalstaates, die in vielen der betroffenen Staaten bis heute nicht wirklich funktioniert.

Auch hierfür ist das heterogene Afghanistan ein gutes Beispiel. Der gute König Amanullah hielt sich nämlich nicht lange in Kabul. Durch seine Reformen, die von vielen Afghanen als zu westlich empfunden wurden, zettelte er einen Aufstand an, der nicht nur von konservativen, sondern auch von armen Schichten getragen wurde. Die Monarchie in Kabul übertrieb es nämlich nicht nur mit ihren kruden Vorschriften (etwa Zylinder statt Turban), sondern auch mit der Ausbeutung des einfachen Volkes, von dem es sich immer mehr entfremdete.

Am Ende erhob sich Habibullah Kalakani, in der afghanischen Geschichte bekannt als "Sohn eines Wasserträgers", und stürzte den König. Der ethnische Tadschike Kalakani war extrem arm, als Dieb bekannt und hatte mit den paschtunischen Eliten in Kabul wenig gemein.

Afghanische Nationalisten betrachten ihn bis heute als britischen Agenten, während seine Anhänger ihn als eine Art Robin Hood zelebrieren. Noch bevor Kalakani die Macht in Kabul übernahm, ging Amanullah 1929 ins Exil. Dank der Millionen, die er mitgehen ließ, lebte er jahrelang in einer Villa in Rom. 1960 verstarb der König in Zürich.

Status quo könnte nicht weniger mit Unabhängigkeit zu tun haben

Gegenwärtig sind sowohl die afghanische Regierung als auch ihr gesamter Sicherheitsapparat von ausländischen Geldern abhängig. Es ist kein Geheimnis, dass jene Politiker, die nun mit viel Tamtam den Unabhängigkeitstag zelebrieren, ihr Gehalt in US-Dollar erhalten, oftmals eine zweite, westliche Staatsbürgerschaft besitzen und wahrscheinlich alles stehen und liegen lassen und sich in den nächsten Flieger setzen würden, sofern ihre Position bedroht wäre. Hinzu kommt die Präsenz der NATO- und US-Truppen, die im Land wortwörtlich tun und lassen können, was sie wollen.

US-Kriegsverbrechen in Afghanistan dürfen vom Internationalen Strafgerichtshof in Den Haag nicht verfolgt werden, wie von der US-Regierung mehrfach deutlich gemacht wurde. Die Trump-Regierung hat diesbezüglich sogar Sanktionen gegen Den Haag verhängt und gegen Mitarbeiter des Gerichtshofes ein Einreiseverbot verhängt.

Zeitgleich warf das US-Militär seit der Machtübernahme Trumps so viele Bomben ab wie schon lange nicht mehr. Die afghanische Regierung hat dem nichts entgegenzusetzen. Stattdessen ist oftmals das Gegenteil der Fall. US-Kriegsverbrechen in abgelegenen Teilen des Landes werden unterstützt und in vielen Fällen beteiligen sich auch die afghanische Armee oder lokale CIA-Milizen daran.

Im Neusprech der Regierungsstatements heißt es lediglich, dass abermals "Terroristen" getötet wurden - ein Umstand, der von immer mehr internationalen Beobachtern mit ungläubigem Kopfschütteln verfolgt wird.

Solange jenes Neusprech vorherrscht, korrupte Eliten das Sagen haben, Kriegsverbrecher jegliche Straffreiheit genießen und ausländische Mächte das Land wie gewohnt als Schachbrett missbrauchen, ist Afghanistan von jeglichem unabhängigen Handeln sowie jeglicher Souveränität nicht nur Meilen, sondern Lichtjahre entfernt - und daran könnte sich womöglich auch in den nächsten 100 Jahren nichts ändern, wie die Geschichte gezeigt hat.