Deutschland: Inflation steigt offiziell auf 3,8 Prozent

- Deutschland: Inflation steigt offiziell auf 3,8 Prozent

- "Impfstoffe werden teurer"

- Auf einer Seite lesen

Seit geraumer Zeit wird vor größeren Inflationsgefahren gewarnt, in den USA ist die Teuerungsrate nun sogar schon auf 5,4 Prozent gestiegen. Es gilt in verschärftem Maß: Beim Sparen sind nicht alle gleich

Die Europäische Statistikbehörde Eurostat hat gerade ihre Schnellschätzung veröffentlicht, wonach die Inflationsrate im Euroraum zwar weiter gestiegen ist, aber mit 2,2 Prozent bisher aber nur knapp über der Zielmarke der Europäischen Zentralbank (EZB) liege.

In einigen Ländern, allen voran in der Bundesrepublik Deutschland, ist sie dagegen mit offiziell 3,8 Prozent schon weit über die bisherige EZB-Zielmarke hinausgeschossen, gab das Statistische Bundesamt (Destatis) gerade bekannt.

Seit Jahren nicht mehr erlebt

Die offizielle Teuerungsrate ist damit in Gefilde vorgestoßen, wie man sie seit vielen Jahren nicht mehr erlebt hat. Zuletzt hatte die Inflationsrate vor 13 Jahren in der Finanzkrise eine Drei vor dem Komma. Man muss fast 30 Jahre zurückgehen, um auf ähnliche Werte zu kommen, als die Statistiker 1993 sogar 4,3 Prozent ermittelt hatten.

Gerne wird eine Begründung von Destatis in den Medien übernommen, welche vor allem die seit Januar 2021 wieder angehobenen "Mehrwertsteuersätze für fast alle Waren und Dienstleistungen" für den Inflationsschub verantwortlich machen. Allerdings räumen auch die Statistiker ein, dass die "genaue Höhe des Basiseffekts nur schwer zu benennen" sei, da "gleichzeitig auch andere Preiseffekte wirken, wie zum Beispiel die CO2-Bepreisung und übliche Marktentwicklungen".

Ein sogar noch höherer Wert als vor knapp 30 Jahren liegt derzeit nicht außerhalb der Reichweite. Die Ökonomen des Münchner ifo-Instituts gehen in einer in der vergangenen Woche vorgelegten Prognose auch davon das, dass das Ende der Inflations-Fahnenstange noch längst nicht erreicht ist:

Der Anstieg der Verbraucherpreise dürfte sich in den kommenden Monaten weiter beschleunigen - auf über 4 Prozent.

ifo

Ein Blick in die USA bestätigt dies, wo die Inflation sogar schon deutlich höher ist, ohne dass es dort eine abgesenkte und wiedererhöhte Mehrwertsteuer gegeben hätte. In den vergangenen Monaten ist die Inflationsrate dort deutlich gestiegen, womit die Debatte um die steigende Inflationsängste deutlich befeuert wurde. Der Trend setzt sich weiter fort und inzwischen ist sie im Juni sogar schon auf 5,4 Prozent gestiegen.

Wie Telepolis aufgezeigt hatte, ist die Inflationsrate in den USA etwas ehrlicher als in Deutschland oder in der Eurozone, da dort auch Hauspreise in die Berechnung einfließen. Die Immobilienpreise sind auch in Deutschland seit längerer Zeit enorm gestiegen und ein weiterer deutlicher Preisschub von durchschnittlich 11,5 Prozent wird für die kommenden 12 Monate erwartet.

In den USA bildet die Inflationsrate deshalb teilweise auch die "Vermögenspreisinflation" ab, die hier im Euroraum unter den Tisch fällt. Die ist aber klar auch an den Aktienmärkten zu beobachten, wo ein ums andere ein neuer Rekord erklommen wird, was wir hier schon einmal ausführlicher debattiert haben.

Abgekoppelte Börsenwerte

Dass dies sogar mitten in der Corona-Krise der Fall war, macht klar, wie abgekoppelt nicht nur die Börsenwerte inzwischen von der Realwirtschaft sind und wie die Preise für Vermögenswerte von der Geldschwemme der Notenbanken immer weiter aufgebläht werden. Nicht nur Hauspreise, auch der Frankfurter Leitindex Dax strebt weiterhin von Allzeithoch zu Allzeithoch.

Lag er zum Jahresbeginn noch bei 13.890 Punkten, schloss er am Montag schloss zwar wieder etwas leichter allerdings schon bei 15.541 Punkten. Zwischenzeitlich war der DAX Mitte Juli schon auf knapp 15.791 am Tagesschluss angestiegen und verzeichnete damit einen Gewinn seit Jahresbeginn um fast 14 Prozent. Ganz ähnlich sieht das bei US-Indizes aus. Auch der Bitcoin stürmte in den letzten Monaten immer wieder auf neue Allzeithochs.

Im Euroraum lag die offizielle Inflationsrate noch im Juni mit 1,9 Prozent noch genau dort, wo sie die Frankfurter EZB sie bisher eigentlich haben wollte, also knapp unter der Marke von zwei Prozent. Dieses Ziel wird auch der EZB noch immer auf ihren Webseiten kommuniziert. Demnach ist es "das vorrangige Ziel des Europäischen Systems der Zentralbanken, die "Preisstabilität zu gewährleisten." Weiter wird dort bis heute ausgeführt:

Der EZB-Rat verfolgt das Ziel, die Inflationsrate auf mittlere Sicht unter, aber nahe 2 Prozent zu halten.

EZB

Das ist schon einigermaßen erstaunlich, da die Frankfurter Notenbanker zwischenzeitlich auch diese Vorgabe gekippt haben. "Bei seiner kürzlich abgeschlossenen Strategieüberprüfung hat sich der EZB-Rat auf ein symmetrisches Inflationsziel von mittelfristig 2 Prozent verständigt", heißt es in einer Presseerklärung der Notenbank vom 22. Juli.

Man wolle zumindest zeitweise "moderat über dem Zielwert" liegende Inflationsraten akzeptieren. Mit dem "symmetrischen" Inflationsziel sei man nicht mehr unmittelbar zum Reagieren gezwungen sein, sollten die Inflationsraten zeitweilig nach oben oder nach unten von dem prozentualen Ziel abweichen.

In der Entscheidung bildet sich nun ab, dass die EZB unter der EZB-Präsidentin Christine Lagarde längst vom vorrangigen Ziel verabschiedet hat, für Geldwertstabilität zu sorgen. Auf diesen Kurs hatte die Notenbank allerdings längst ihr Vorgänger Mario Draghi gebracht. Auch der hatte in langen Jahren vor allem Konjunkturpolitik gemacht.

Keine Änderung der Zinspolitik

Anders als zum Beispiel die US-Notenbank (FED) hat die EZB unter Draghi auch die versprochene Zinsnormalisierung nach der Finanzkrise nie eingeleitet. Anders als die FED hatte die EZB deshalb auch die umstrittenen Anleihekäufe real nie eingestellt. Die wurden sogar sofort wieder ausgeweitet, als sich schon vor der Corona-Krise Rezessionszeichen mehrten.

Und so begründet Lagarde ihren geldpolitischen Kurs auch weiterhin vor allem mit der Konjunktur und verliert angesichts der Inflationsdaten die Geldwertstabilität weiter aus dem Blick. Zwar sei die "Erholung der Wirtschaft im Euroraum auf Kurs", erklärte sie kürzlich nach der neuerlichen Zinssitzung, "doch die Pandemie wirft weiterhin einen Schatten, zumal die Delta-Variante eine wachsende Quelle der Unsicherheit darstellt".

Das könne die Erholung in Dienstleistungssektoren dämpfen, weshalb niemand unter diesen Umständen die Geldpolitik zu früh straffen wolle, meinte Lagarde. Obwohl die Wirtschaftsleistung im zweiten Quartal im Euroraum wieder um zwei Prozent gestiegen ist und die Inflation nun sogar schon deutlich über der Zielmarke von zwei Prozent liegt, hält man in Frankfurt weiter an Nullzinsen fest und will auch die die umstrittenen Geldschwemme über Anleihekäufe fortsetzen.

Seit mehr als einem Jahr laufen die Notenpressen über das Programm mit dem euphemistischen Namen "Pandemic Emergency Purchase Programms" (PEPP) wieder auf Hochtouren. Die Ankaufprogramme wurden inzwischen so ausgeweitet, dass die EZB praktisch die Haushaltsdefizite aller Euro-Länder aufkauft.

Das Programm soll mindestens noch bis Ende März 2022 fortgesetzt werden und allein über das besonders flexible PEPP sollen weitere Anleihen von Staaten und Unternehmen im Umfang von 1,85 Billionen Euro -Pandemie aufgekauft werden. Inzwischen wurde das Tempo sogar noch weiter gesteigert.

Im dritten Quartal sollen die tendenziell inflationstreibenden Anleihekäufe sogar noch weiter ausgeweitet werden. Da fiel es sogar der Tagesschau auf, dass eine "unsichere Christine Lagarde" nach der EZB-Ratssitzung vor die Presse trat und bei ihren Ausführungen "immer wieder ins Stocken geriet", als sie sich "bemühte, die Ergebnisse gut zu verkaufen".

Auch hier wird festgestellt, dass der Unterschied zwischen dem bisherigen und dem neuen Inflationsziel scheinbar "lapidar und unwesentlich" zu sein scheint. Doch in der Analyse wird richtig dargestellt, dass es diese Veränderung in sich hat. Denn nun sollen auch mittelfristig "stärkere Abweichungen nach oben oder unten akzeptiert" werden und das auch für einen längeren Zeitraum.

Damit stellt die neue Strategie quasi die Rechtfertigung für die Fortführung der umstrittenen ultralockeren Geldpolitik dar.

Tagesschau

Kritik an der Geldpolitik

Scharfe Kritik an dieser Geldpolitik kommt inzwischen auch aus anderen Ecken. Auch für Ursula Weidenfeld ist im Tagesspiegel die "laute Gelassenheit der Notenbanker" inzwischen verdächtig: "Sie überdeckt die entscheidende Frage, ob sich die Stabilität des Euro verteidigen lässt, wenn es nötig wird."

Eigentlich, so meint auch die Zwischenruferin, würde eine Notenbank angesichts der Inflationsentwicklung jetzt "das Werkzeug in Ordnung bringen, um die gigantischen Anleihekaufprogramme zu beenden" und die Geldpolitik zu straffen, um Geld vom überschwemmten Markt zu saugen.

"Doch die EZB macht das Gegenteil."

Da auch in der USA die FED inzwischen ihr Inflationsziel angepasst hat, meint Weidenfeld:

Die Logik beider Zentralbanken ähnelt der eines schlechten Kochs. Weil er in der Vergangenheit zu wenig Salz an die Suppe gegeben hat, wird das Gericht in den kommenden Jahren regelmäßig versalzen. In der Summe hat die Dosis ja gestimmt, erklärt auch der miserable Küchenchef.

Ursula Weidenfeld

Klar ist, dass sich FED und EZB sich faktisch mit der Veränderung auf eine Phase höherer Teuerungsraten einstellen. Sie haben sich nun argumentativ ein Mittel geschaffen, um für "Geduld" und eine Politik der "ruhigen Hand" zu werben, wie es Lagarde gerade getan hat.

Die Sparer

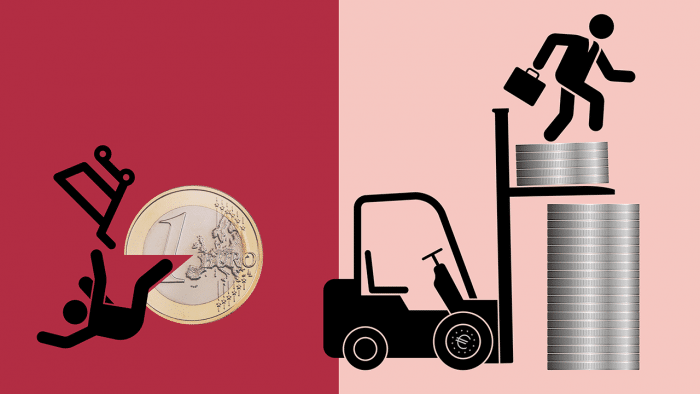

Was eine Inflationsrate von derzeit knapp vier Prozent mittelfristig für Sparer angesichts von Nullzinsen oder Negativzinsen auf Spareinlagen bedeuten, sollte allen klar sein. Darauf stellen uns die verschiedenen Experten längst auch längerfristig ein:

Wirtschaft und Sparer werden leider noch lange Zeit mit Negativzinsen leben müssen. Und dies trotz deutlich steigender Preise.

Christian Ossig, Hauptgeschäftsführer des Bankenverbandes BdB

Damit nimmt die längst laufende schleichende Enteignung der Sparer deutlich weiter an Fahrt auf, während die tendenzielle Entschuldung des Staates ebenfalls vorangetrieben wird. Hatte die EZB mit der Nullzinspolitik nach der Finanzkrise dafür gesorgt, die Staatsverschuldung "bezahlbar" zu halten, also den Schuldendienst leisten zu können, nun werden die hohen Schuldenlasten über die relativ hohe Inflation entwertet. Auch das ist letztlich Staatsfinanzierung durch die Hintertür.

Vor allem ärmere Menschen, die kaum Geld auf die hohe Kante legen können und konnten, sollen jetzt nicht denken, dass ihnen das egal sein kann. Stephan Kaufmann hat sich gerade im Freitag ebenfalls mit der Thematik befasst und macht deutlich, dass von einer Erhöhung der Inflationsrate wahrlich nicht alle gleich betroffen sind:

Eine Geringverdienerin, die ihr gesamtes Budget für den Konsum ausgeben muss, leidet stärker unter der Teuerung als ein Großverdiener, dem nach allen Einkäufen noch Geld übrig bleibt.

Stephan Kaufmann

Soziale Schieflage

Auch die Tagesschau hatte festgestellt, dass die EZB-Politik die soziale Schieflage in ganz Europa beschleunigt. Allerdings bleibt dort unerwähnt, dass Wohlhabende über die Möglichkeit zum Sparen von der Vermögenspreisinflation profitieren können, die sich in der offiziellen Inflationsrate gar nicht abbildet.

Denn auch beim Sparen sind nicht alle gleich. Während ärmere Konsumenten der Preisgestaltungsmacht der Unternehmen ausgeliefert sind, können Wohlhabende erneut profitieren, führt Kaufmann aus:

Je weniger Geld ein Haushalt übrig hat, je stärker er also auf Sicherheit angewiesen ist, umso eher spart er sein überschüssiges Vermögen in festverzinslichen Anlagen, die seit einiger Zeit kaum noch Erträge bringen. Wer dagegen viel Geld übrig hat, kann sich Investmentrisiken leisten und geht beispielsweise in Aktien, die von einem Hoch zum anderen klettern und die Wohlhabenden wohlhabender machen.

Stephan Kaufmann

Ob seine Vorhersage mit Blick auf unbenannte Ökonomen eintrifft, dass die aktuell höheren Inflationsraten bald wieder fallen werden, ist diskussionswürdig. Dagegen sprechen auch die stark steigenden Erzeugerpreise. Sie gelten als Vorboten künftiger Inflationsraten.

In Deutschland sind die Erzeugerpreise im Juni mit 8,5 Prozent im Vergleich zum Vorjahresmonat so stark gestiegen sind, wie zuletzt seit der zweiten Ölkrise 1982 nicht mehr. Der Trend ist deutlich, schaut man sich die Destatis-Grafik an. Auch deshalb sind sich Experten längst nicht einig, ob es sich bei der derzeitig steigenden Inflation nur um ein kurzfristiges oder schon ein längerfristiges Phänomen handelt; zudem behält man auch die massiven Geldschwemmen der letzten 13 Jahre im Auge.

Wichtig ist auch der Hinweis von Kaufmann, dass Inflation gemacht wird, "und zwar nicht von Konjunktur, Zins und Geldmenge, sondern von den Unternehmen. "Auf der Suche nach maximalem Profit setzen sie die Preise für ihre Güter so hoch wie möglich, um die Kaufkraft an sich zu ziehen."

Verfüge die Kundschaft über mehr Geld, sei das stets eine Gelegenheit für die Unternehmen, ihre "Preisgestaltungsmacht" zu nutzen, mehr zu verlangen und so die Abnehmer relativ ärmer zu machen. "Die Inflationsrate gibt an, wie gut ihnen das gelingt."