Medizinische Versorgung in Pandemiezeiten

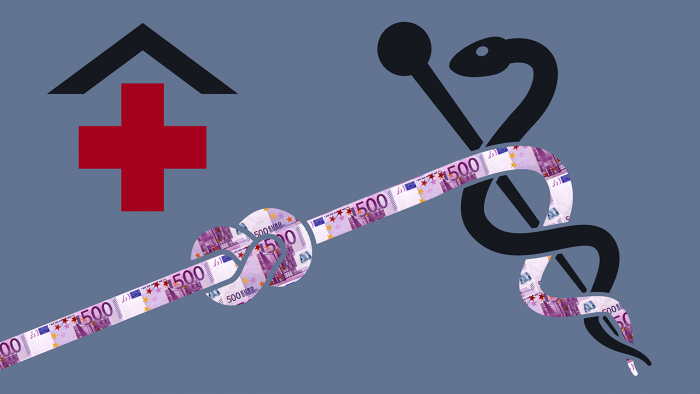

Sie muss spätestens nach dieser Pandemie auf den Prüfstand. Privatisierte Kliniken müssen stärker reguliert werden. Kommentar

Dass das deutsche Gesundheitssystem in der aktuellen Form kaum eine Zukunft hat und der Markt das nicht regeln wird, sollte inzwischen jedem klar sein, der aus gesundheitlichen Gründen mit dem System in Berührung gekommen ist. Die politischen Reformen der letzten Jahrzehnte haben immer wieder Verbesserungen versprochen, aber meist nur Verschlechterungen bei der Versorgung erreicht.

Verbesserungen, die sich auch für die Patienten vorteilhaft auswirkten, gab es zuletzt vorwiegend in Unikliniken, die von der öffentlichen Hand betrieben werden. Auch dort muss man auf die Kosten achten, steht jedoch nicht unter dem extremen Renditedruck, der auf privatisierten Einrichtungen lastet.

Manchmal lassen sich Kosten auch durch Neustrukturierung von Abteilungen senken. Ein aktuelles Beispiel ist das Department Chirurgie am Universitätsklinikum Freiburg. Hier wurde beispielsweise ein eigener Aufnahmebereich für Patienten eingerichtet, die am selben Tag operiert werden. Das heißt, dass Patienten zur Operation in diesem Bereich aufgenommen, für die OP vorbereitet und von dort aus in den OP gefahren werden. Damit werden die Stationen entlastet und es kommt so zu einer Reduktion der Bettenzahl auf der betreffenden Station.

Kleine Kliniken auf dem Land sind vielfach schon mit der Diagnose überfordert

Der Patient muss wissen, welches Know-how an welchem Standort besteht. Da geht es um Gesundheit und Leben. Mir selbst war es vergönnt, vor etwas über zwei Jahren am Wochenende die Notaufnahme einer bekannten kleinen regionalen privaten Klinik zu besuchen. Da man sich dort auf Knochenfrakturen spezialisiert hatte, wurde ich mehrmals geröntgt, nur um dann festzustellen, dass man keine Fraktur erkennen könne.

Ausgestattet mit zwei Krücken wurde ich nach Hause geschickt. Ein Besuch bei meinem Hausarzt am folgenden Montag hat mir dann die Notaufnahme in der zuständigen Uniklinik beschert. Hätte ich mich mit der ersten Arztmeinung zufriedengegeben, hätte 48 Stunden später dann "beidseitige Lungenembolie" auf dem Totenschein stehen können.

Gut zwei Jahre später folgte ein vergleichbares Desaster, weil ich aufgrund meines Wohnsitzes und einer Vereinbarung des Krankentransporters mit den Kliniken des Landkreises keinen Zugang zur Uniklinik erhalten konnte und an eine regionale Klinik eines der größten deutschen Krankenhausbetreibers verwiesen wurde.

Die Versorgung war extrem schlecht und als Patient musste man sich die Infusionen und Medikamente regelrecht erkämpfen, weil Angaben in den Dokumentationen nicht immer der Realität entsprachen.

Mitdenken ist für den Patienten inzwischen ein wichtiges Element. Wer auf bestimmte Medikamente angewiesen ist, sollte diese bei einem Klinikaufenthalt mitbringen und in Absprache mit den behandelnden Ärzten sich selbständig um die Einnahme dieser Medikamente kümmern. Falls zusätzlicher Bedarf besteht, muss der Patient die Abgabe dieser Medikamente verfolgen, damit in der Hektik des Tagesablaufs diese Medikamente nicht vergessen werden.

Die Verknüpfung von Kliniken und niedergelassenen Ärzten muss verbessert werden

Seit der Einführung der Fallpauschalen wird es für Kliniken immer wichtiger, einen Patienten so schnell wie möglich der Verantwortung eines Hausarztes zu überlassen, wobei nicht gesichert ist, dass dieser über die spezifische Fachkenntnis verfügt, um der Nachsorge gerecht zu werden.

Auch in Großstadtpraxen kann man leider nicht davon ausgehen, dass dort spezifisches Fachwissen wie beispielsweise im Wundmanagement vorhanden ist. Und nicht jede Praxis verfügt über einen ausgebildeten Wundmanager, der eine Wundversorgung nach dem derzeit verfügbaren Wissensstand gewährleisten kann.

Hier ist eine konstruktive Rückkopplung zwischen Hausärzten und Kliniken zwingend erforderlich und diese muss auch honoriert werden. Die Kosten für die Folgen einer suboptimalen Versorgung schlagen letztlich bei den Gesundheitskosten zu Buche.

Patientenmonitoring wird immer wichtiger

Gerade in Zeiten der Pandemie hat sich gezeigt, dass für Hausbesuche oft einerseits die Zeit fehlt, andererseits die versicherungstechnischen Budgetgrenzen den Rahmen für Hausbesuche sehr reduzieren.

Um diese Hindernisse zu überwinden, lassen sich heute einfache Patientenmonitoringsysteme einsetzen, die auf die Mitarbeit der Patienten angewiesen sind, aber auch solche, die mit einem vernetzten Gerät im Ohr weitgehend unabhängig von der Aufmerksamkeit des Patienten die kontinuierliche Überwachung vornehmen und im Falle einer Fehlbedienung oder eines Verlustes den Patienten beispielsweise über Mobiltelefon warnen.

Aktuell werden diese Monitoringsysteme immer wichtiger, weil sie durch ihre kontinuierliche Überwachung den besten Zeitpunkt für eine Hospitalisierung erkennen können und die Gabe von Medikamenten erleichtern können, für welche nur ein kurzes Zeitfenster von wenigen Tagen oder gar Stunden besteht. Der medizinisch nicht gebildete Patient verfügt nur sehr selten über die Fähigkeit, den richtigen Zeitpunkt zu erkennen.

In Deutschland ist die Zulassung von telemedizinischer Technik bislang viel zu umständlich und zu zeitaufwendig. Dabei wäre die Einführung telemedizinischer Werkzeuge wie im Fall der Impfstoffe im Grunde ein europäisches Thema. Die sprachliche Anpassung an die jeweilige Landessprache sollte kein Problem darstellen.

Regulierung der privatisierten Kliniken als Anfang einer Umgestaltung

Nach dem Unbundling der leitungsgebundenen Energieversorgung kamen die Netzbetreiber unter die Aufsicht der Bundesnetzagentur (BNetzA) und müssen sich Tarife und Investitionen genehmigen lassen. Investitionskosten einfach auf die Preise umlegen geht nicht mehr und der Gewinn ist klar gedeckelt. Es gibt keine Gründe, dass ein vergleichbares System im Bereich der klinischen Versorgung nicht möglich sein sollte.

Dass man damit nicht alle Probleme des deutschen Gesundheitssystems mit einem Schlag lösen kann, ist jedem klar, der sich mit dem komplexen, über lange Jahre gewachsenen System befasst hat. Klar ist auch, dass man Gesundheit nicht zum Nulltarif erhalten kann und der mit der alternden Gesellschaft steigende medizinische Aufwand auch zu steigenden Kosten führt, die nicht in die Zukunft verschoben werden dürfen. Denn die Leistungsfähigkeit der Versicherten dürfte in Zukunft eher sinken.

Wer mehr Pflegepersonal fordert, muss auch deutlich mehr Geld in die Hand nehmen, um das Pflegepersonal auszubilden und zu bezahlen. Wenn man die Beiträge der Versicherten jetzt nicht weiter erhöhen will, muss man andere Möglichkeiten finden, die dabei helfen, die Gesundheitsbudgets im Interesse der Patienten neu aufzuteilen.