"Kulturelle Aneignung ist etwas Notwendiges"

- "Kulturelle Aneignung ist etwas Notwendiges"

- Heute wirklich große Probleme "gar nicht auf dem Bildschirm"

- Auf einer Seite lesen

Warum die Fremdzuschreibung "kultureller Identität" falsch ist; warum das Jammern über "Cancel Culture" trotzdem nicht immer berechtigt ist – und der Verzicht auf das "N-Wort" keine Zumutung. Interview mit Bernhard Schindlbeck. (Teil 2 und Schluss.)

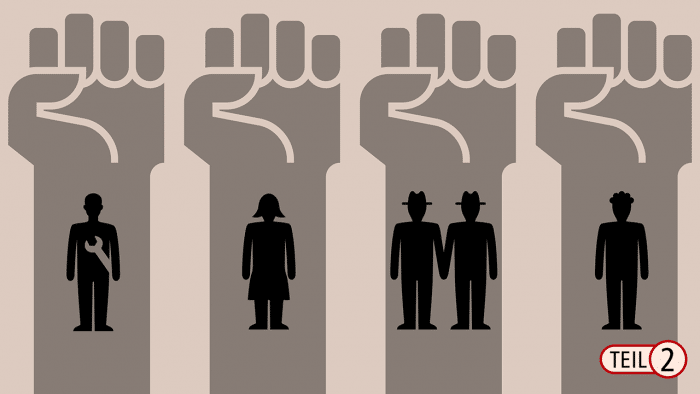

Identitätspolitik, so könnte man definieren, ist der Kampf um Emanzipation, den bestimmte Gruppen oder Klassen führen, die sich der Übereinstimmung ihrer sozialen Diskriminierung bewusst geworden sind. Den Anfang bildete die Arbeiterbewegung: der Kampf der Industriearbeiter um angemessene Bezahlung, kürzere Arbeitszeit, sicherere Arbeitsplätze und zuletzt um die Überwindung der Ausbeutung.

Es folgte die Frauenrechtsbewegung, die die Gleichstellung und Anerkennung des "anderen Geschlechts" in allen Bereichen des Staats und der Gesellschaft auf ihre Fahnen schrieb.

Dann entwickelte sich die Bürgerrechts- und später die Black-lives-matter-Bewegung, die rassistische Vorurteile anprangerte und die Gleichstellung der afroamerikanischen Bevölkerung in den USA einforderte. Zuletzt verstärkte sich der Kampf um die Anerkennung der sexuellen Selbstbestimmung, der sich alljährlich am Christopher-Street-Day in selbstbewussten Umzügen manifestiert. Aber wie lassen sich diese Strömungen in ein realpolitisches Projekt integrieren, beziehungsweise müssen sie das überhaupt?

Teil 2 des Gesprächs mit dem Widerspruch-Redakteur Bernhard Schindlbeck, dessen Zeitschrift sich in der neuesten Ausgabe diesem Thema gewidmet hat.

Herr Schindlbeck, können die Forderungen der Identitätsbewegung innerhalb der bestehenden Gesellschaftsordnung überhaupt eingelöst werden?

Bernhard Schindlbeck: Es gibt ja keine einheitliche Identitätsbewegung, sondern es gibt sehr viele unterschiedliche Forderungen verschiedener Gruppen. Manche könnten bei weniger ideologischer Verbohrtheit der Mehrheitsgesellschaft leicht erfüllt werden. Andere nicht.

Wieder andere wären bloß sehr kostspielig, etwa Barrierefreiheit für Behinderte überall; aber die öffentliche Hand hat das erforderliche Geld nicht, weil die Superreichen, die wahren Assis in dieser Gesellschaft, auf ihren Vermögen hocken wie Dagobert Duck, von dem wenigstens manche Kinder noch wissen, wie pathologisch das ist.

Im Kontext der "Cancel Culture" wurde zum Beispiel auch die Frage erörtert, ob man Leute wie den australischen Philosophen Peter Singer, zu dessen Vorschlägen gehört, schwer behinderte Säuglinge sofort zu töten, weil sie kein lebenswertes Leben zu führen in der Lage seien, an Universitäten auftreten lassen solle.

Als Singer in den 1980er-Jahren zum ersten Mal auf Vortragsreise in Deutschland war, wehrten sich Behindertengruppen gegen seine Auftritte mit dem Argument: Wir lassen nicht zu, dass über die Wertigkeit unseres Lebens überhaupt öffentlich diskutiert wird.

Auch wenn es die Euthanasie im NS-Staat nicht gegeben hätte, ist dieses Argument überzeugend. Und die Frage: "Wie viel sind uns die Behinderten wert?" steht trotz aller öffentlichen Inklusionsbekundungen – Gesellschaft lebt immer auch von Heuchelei – noch immer im Raum.

Queeren Personen kommt die Gesellschaft inzwischen mehr und mehr entgegen, jedenfalls so lange es nichts kostet. Sogar CSU-Bürgermeister lassen sich auf Pride-Paraden sehen. Das könnte ja schließlich Stimmen bringen. Die sich an den Rassismus (als Diskriminierungsform) anschließende Erfindung des "Klassismus" als "Diskriminierung" der sozio-ökonomisch Subalternen der Gesellschaft zeigt, was in dieser Gesellschaft kategorisch uneinlösbar ist. Worin würde auch die "Anerkennung" der Klasse der Geringverdiener und Bezieher von Transferzahlungen, der arbeitenden Unterschicht, der Deklassierten bestehen?

Kein Kapitalismus ohne "Klassismus"

Üblicherweise besteht sie darin, dass die politische Klasse verkündet, auch diese Menschen sollen "am gesellschaftlichen Leben partizipieren" können. Aber die Urlaubsreise, ja schon das Hallenbad und die Klassenfahrt sind im so oft und hoch gepriesenen Sozialstaat zu teuer für diese Subalternen. Man könnte sie anerkennen, indem man sie aus ihrer finanziellen Misere herausholt, aber genau das kann in der kapitalistischen Konkurrenzgesellschaft nicht geschehen.

Eine wahre Anerkennung von Armen hätte die paradoxe Folge, dass sie nicht mehr arm waren. "Klassismus" ist also eine Diskriminierungsform, die dem Wesen der kapitalistischen Gesellschaft strukturell inhärent ist. Alle "identitätspolitischen" Forderungen laufen hier ins Leere.

Wenn es nicht einen allzu sarkastischen Beigeschmack hätte, könnte man sagen: Warten wir darauf, wie die Oberschicht und die bürgerliche Mitte reagieren, wenn sich endlich die Obdachlosen als "identitäre Gruppe" definieren und mit Forderungen nach Anerkennung auftreten. Vielleicht käme auch dann wieder der Vorwurf, sie wollten die Gesellschaft "spalten" und wären "unsolidarisch".

Wie sehen Sie die Beziehung zwischen Klassenkampf und Identitätspolitik und inwiefern passen Identitätspolitik und Neo-Liberalismus zusammen?

"Reallohnverluste niedrig zu halten, ist kein Klassenkampf"

Bernhard Schindlbeck: Abgesehen von der mit dem Neoliberalismus einsetzenden und immer weiter fortschreitenden Umverteilung von unten nach oben, dem Kampf der Reichen gegen die Armen, den Warren Buffett ganz offen als "class warfare" benannt hat, den die Reichen begonnen haben und, so glaubt er, gewinnen werden, gibt es keinen Klassenkampf. Das Bemühen der Gewerkschaften, der Inflation hinterher zu hecheln und Reallohnverluste niedrig zu halten, ist kein Klassenkampf.

Die heutige Partei "Die Linke" vertritt in etwa das Programm der SPD von Willy Brandt. Die hatte dem Klassenkampf schon 1959 in Bad Godesberg abgeschworen. Die Politik als ganze ist heute ein umfassendes Versagen, was man an der wachsenden Armut und am Klimawandel sieht. Es gibt nur Absichtserklärungen und so genannte "Klimaziele", die regelmäßig nicht erreicht werden.

Und es ist völlig egal, aus welchen Parteien das Versagen kommt und in welchen Koalitionen es sich agglomeriert. Also fokussieren sich viele Leute mit emanzipatorischen Bestrebungen auf kleinere und näher liegende Ziele, von denen sich wenigstens ein bescheidener Erfolg erhoffen lässt, um gesellschaftliche Verkrustungen und Diskriminierungen, unter denen sie leiden, zu bekämpfen.

Dazu gehört für einige ihre jeweilige Identität als A, B, oder Z, und sie versuchen wenigstens in dieser Hinsicht etwas für sich zu retten. Viele Linke tun sich hart damit, weil sie immer noch an den "wissenschaftlichen Sozialismus" und die proletarische Revolution glauben wie Katholiken an die fake news von der jungfräulichen Empfängnis. Deshalb polemisieren sie gegen Identitätspolitik kaum anders als die rechte und rechtsliberale Seite auch. Was in der Süddeutschen Zeitung von Gustav Seibt feinsinnig "die expressiv gekränkten Minderheiten der Gegenwart" genannt wird, heißt in Konkret mit der Verbalkeule "Identitätsidioten".

Natürlich hat die neoliberale Politik an der Identitätspolitik nichts auszusetzen, solange sie sich nicht gegen Marktwirtschaft, Profitmaximierung, Niedriglohnsektor und die zugehörigen Ideologien wendet. Der Cicero-Kolumnist Alexander Grau will wie so viele andere eine "neue Lust an der Empörung" und einen "Hypermoralismus" als Leitideologie unserer Zeit entdeckt haben. Ähnliches hatte schon Arnold Gehlen bezogen auf die Studentenbewegung konstatiert. Die immer wieder mal entdeckte "Hypermoral" ist also nicht so neu.

Grau spricht im Spiegel vom "woken Kapitalismus", in dem zusammenfinde, was schon immer zusammengehört habe, nämlich Kapitalismus und Linke, denn der Kapitalismus bedürfe einer "hedonistischen Ethik", weil ja konsumiert werden muss, wenn verkauft werden soll, außerdem einer "permanenten Erschütterung der gesellschaftlichen Verhältnisse", und nun komme es eben zu einer "endgültigen Amalgamierung von neulinkem Denken und den Anforderungen eines globalen Markts". Das soll wohl originell und ein bisschen provokativ sein, ist aber nur feuilletonistisches Betriebsgeräusch.

Denn schon beim von Feministinnen seit Jahrzehnten angeprangerten Gender Pay Gap wird's happig. Eine Frau im Finanzvorstand eines Konzerns wird ihn nicht als problematisch wahrnehmen wollen, denn sie ist mehr den Aktionären und deren Dividende verpflichtet als der "weiblichen" Solidarität mit den Arbeiterinnen am Fließband.

Für das Kapital ist es uninteressant, ob die von ihm Ausgebeuteten schwarz oder weiß, schwul oder nicht-binär sind. Bestimmte Anliegen dieser Gruppen sind durchaus kapitalkompatibel. Diese Kompatibilität wird ihnen aber von der Klassenkampf-Linken unsinnigerweise zum Vorwurf gemacht, und sofort sind wir wieder beim oben schon erwähnten Hauen und Stechen.