Bestenlisten > Testsieger > Top 10: Der beste Mähroboter ohne Begrenzungskabel mit Kamera, GPS oder Lidar

Top 10: Der beste Mähroboter ohne Begrenzungskabel mit Kamera, GPS oder Lidar

Mähroboter-Teaser

Stefan Schomberg

Stefan schrieb schon während seines Studiums für ein kleines Printmagazin im Ruhrpott Spieletests und kam durch glückliche Fügung nach Berlin. Dort arbeitete er anfangs als Redakteur, später als leitender Testredakteur fast 15 Jahre bei Areamobile. Für Heise Bestenlisten testete er bis 2025 auch Saug- und Mähroboter, Lautsprecher, Modellflugzeuge sowie allerhand andere technische Spielereien.

AnfangWelcher ist der beste Mähroboter ohne Begrenzungskabel?Wie funktioniert ein Rasenroboter ohne Begrenzungskabel?Warum benötigt ein Mähroboter Kameras?Wofür benötigt ein Rasenmähroboter künstliche Intelligenz?Kein Begrenzungskabel, keine Arbeit bei der Installation?Welche Vorteile bieten Rasenroboter ohne Begrenzungsdraht?Gibt es Nachteile von Mährobotern ohne Begrenzungskabel?Was sind gute Alternativen?Fazit

BESTENLISTEN

1. Ecovacs Goat A1600 RTK2. Mammotion Luba 2 AWD3. Segway Navimow i-Serie4. Stiga A-Serie5. Dreame A16. Segway Navimow H-Serie 7. Roboup T1200 Pro8. Ecovacs Goat G1 20009. Husqvarna Automower 410XE Nera Epos10. Ecovacs Goat GX-600ZUSÄTZLICH GETESTET

Mammotion Luba AWDEcovacs Goat G1 800Einhell Freelexo Cam 500Worx Landroid VisionEcoflow BladeMammotion Yuka 1500 / 2000Ecovacs Goat G1Kabellose Mähroboter erleichtern den Umgang enorm, da kein aufwendiges Verlegen von Draht im Garten nötig ist. Wir haben den Großteil der erhältlichen Modelle getestet und zeigen, welcher der Beste ist.

Die Vorteile von Rasenmährobotern, für die kein Begrenzungskabel verlegt werden muss, haben wir bereits ausführlich im Ratgeber zu Rasenrobotern ohne Begrenzungskabel ausgeführt. Kurz: In der Theorie spart das Zeit und Nerven. Denn wenn bei einem Perimeter-Draht-Mäher das Kupferkabel falsch positioniert wird, muss man es so lange neu verlegen, bis der Mäher alles richtig macht. Bei der Ersteinrichtung kann das wie beim Lidl-Mähroboter Parkside PMRA 20-Li B2 (Testbericht) insgesamt ziemlich lange dauern – von einer Fehlersuche im Falle einer unterbrochenen Mähschleife ganz zu schweigen. Auch wer in seinem Garten häufiger mal Blumentöpfe neu anordnet, wird die Nachteile von Mährobotern mit Begrenzungsdraht schnell kennenlernen. Dann muss das Kabel nämlich neu verlegt werden.

Die neueste Generation von Mährobotern verzichtet daher auf den nervigen Draht und verspricht damit nicht nur weniger Arbeit, sondern insgesamt auch deutlich mehr Komfort. Möglich machen das die App und eine genaue Ortung des Mähers. Damit sieht der Nutzer zu jedem Zeitpunkt, wo sein Roboschaf gerade grast.

Leider stellte sich in unseren Tests schnell heraus, dass bei Weitem nicht alles so läuft, wie es die Hersteller versprechen. Zwar hat keiner der Anbieter unserer Testgeräte mutwillig gelogen, doch Übertreibung und Auslassung von Fakten gehören hier offenbar zum Handwerk. So zeigte sich im Jahr 2023 keines der getesteten Modelle komplett fehlerfrei und bei einigen fehlten einfach noch einige wichtige Funktionen, die nachgereicht werden sollten – sofern man den Herstellern glauben möchte. Im Jahr 2024 sieht es insgesamt aber schon besser aus – und die ersten Modelle aus 2025 bringen weitere Verbesserungen.

Dem Eindruck, dass die Produkte eigentlich zu früh auf den Markt gekommen sind und erst beim Kunden reifen, kann man sich aber auch heute nicht immer ganz entziehen. Hinzu kommen grundsätzliche Probleme mit der RTK-Technik (Real Time Kinematics – präzise Positionsbestimmung durch Satellitennavigation), die je nach Mäher zu mehr oder weniger Komplikationen führen. Problematisch sind hier Flächen, die von hohen Gebäuden umgeben sind. Dann werden die für die Navigation nötigen Satelliten nicht empfangen.

Seit einiger Zeit kommen daher teils weitere Sensoren wie Ultraschall, Lidar (Light Detection and Ranging) und Kameras hinzu, um die Navigation zu verbessern. Vor allem chinesische Anbieter wie Ecovacs oder Dreame, die häufig zuvor Saugroboter (Bestenliste) produziert haben, setzen auf (zusätzliche) Kamera und/oder Lidar. Zwar ist „mehr“ nicht zwangsläufig „besser“, allerdings zeigen die jüngsten Modelle, dass es so bei Mährobotern ohne Begrenzungskabel tatsächlich besser funktioniert – auch und besonders wichtig in Gebieten mit schlechter GPS-Abdeckung.

KURZÜBERSICHT

Testsieger

Ecovacs Goat A1600 RTK

ab 1499 EUR

Der Mähroboter Goat A1600 RTK von Ecovacs navigiert dank RTK-Technik ohne Kabel. Zudem bietet er eine hohe Mähleistung von bis zu 400 m²/h sowie eine Kamera- und Lidar-gestützte Hinderniserkennung. Wie gut der Goat A1600 RTK in der Praxis funktioniert, zeigt der Test.

VORTEILE

- Für Rasenfläche bis 1600 m² geeignet, Mähleistung bis 400 m²/h

- Schnellladung mit 45 Minuten

- Genaue Navigation dank RTK und Lidar

- Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration dank toller App

NACHTEILE

- SAT-Empfang in bebauten Gebieten problematisch

- App-Fehlermeldung teilweise auf Englisch oder Chinesisch

- App nicht für Tablets optimiert

Der Ecovacs A1600 RTK navigiert dank Satellitennavigation zentimetergenau und schneidet den Rasen dank des spaltfreien Doppelklingensystems gleichmäßig und effizient. Die Rasenhalme werden dank der 3000 Umdrehungen pro Minute schnellen Messer sauber abgeschnitten und nicht ausgerissen, was der Gesundheit des Rasens zugutekommt. Und an den Kanten mit Begrenzungssteinen bleibt nur ein Bereich von 5 cm stehen, sodass ein nachträgliches Trimmen schnell erledigt ist. Im ebenen Gelände überfährt er optional den Rand, sodass dort ein zusätzliches Nachschneiden nicht nötig ist.

Wer einen mittelgroßen bis großen Rasen zu mähen hat, erhält mit dem Ecovacs A1600 RTK für knapp 1500 Euro einen der besten Rasenmähroboter ohne Begrenzungsdraht, der auch in komplexen Umgebungen klarkommt.

Bester Bergsteiger

Mammotion Luba 2 AWD

2023 überraschte das Erstlingswerk Luba von Start-up Mammotion durch starke Leistung und gute Navigation. Der Nachfolger hat sich äußerlich kaum geändert – dennoch wird der Luba 2 AWD im Test noch einmal deutlich besser.

VORTEILE

- Vierradantrieb für extreme Steigung und gegen Festfahren

- mäht dank 2 Mähtellern breit und somit schnell

- hohe Geschwindigkeit

- superstabile Navigation dank RTK und Kamera

- tolle App mit vielen Funktionen

- je nach Version für große Rasenflächen

NACHTEILE

- App im Detail noch mit kleineren Unstimmigkeiten

- Beleuchtung von Station und RTK-Antenne nicht abschaltbar

- wegen hohem Gewicht und Drehung auf der Hochachse ggf. Rasenkiller

- Igel-Attrappe nicht erkannt

Der Luba 2 AWD mäht genauso kraftvoll wie der Vorgänger, wühlt sich dank Vierradantrieb genauso überall durch und schafft sogar noch etwas mehr Steigung. Absolutes Highlight ist aber die deutlich stabilere Navigation, die sich durch die Kombination von verbessertem RTK und Kamera nun selbst unter Extrembedingungen nahezu fehlerfrei schlägt.

Mammotion hat inzwischen bereits die Modelle für 2025 vorgestellt, die man an einem "X" in der Produktbezeichnung erkennt. Tests der neuen Reihe folgen in Kürze. Das von uns getestete 2024er-Modell Luba AWD 3000 gibt es jetzt reduziert zum Preis von 2209 Euro. Der Testsieger aus dem letzten Jahr kostet damit fast 400 Euro weniger – ein echtes Schnäppchen.

Preis-Leistungs-Sieger

Segway Navimow i-Serie

ab 989 EUR

Im vergangenen Jahr brachte Segway mit der Navimow-H-Serie richtig gute Mähroboter ohne Begrenzungsdraht auf den Markt, jetzt folgt die günstigere i-Serie. Wir haben im Test überprüft, was die kann.

VORTEILE

- sehr stabile Ortung dank zusätzlicher Kamera

- mähen selbst bei schlechtem GPS-Empfang gut weiter

- tolle App mit vielen Features

- gute Objekterkennung dank Kamera

- vergleichsweise niedriger Preis

NACHTEILE

- keine elektronische Verstellung der Mähhöhe

- kein Frontbumper mehr

- wg. Kamera kein „ins Gebüsch schlagen“ mehr

Die neuen Navimow-i-Modelle von Segway sind eine gelungene Weiterentwicklung der älteren H-Serie. Da sie auf Preis-Leistung getrimmt sind, verzichten sie zwar auf ein paar Features wie die elektronische Mähhöhenverstellung, den Blade-Halt-Sensor, 4G oder den Frontbumper, punkten aber mit Neuen.

Da wäre etwa Auto Assist, mit dessen Hilfe die Roboter selbstständig ihre Mähkarten erstellen, außerdem die deutlich stabilere Navigation, mit der die i-Serie auch dort mähen kann, wie die H-Serie im vergangenen Jahr aufgegeben oder zumindest minutenlang ausgesetzt hat.

Welcher ist der beste Mähroboter ohne Begrenzungskabel?

Wir zeigen in Form dieser Bestenliste, welche Mähroboter ohne Begrenzungsdraht wir für die besten aus unseren Tests halten und erklären beim jeweiligen Gerät, wie wir zu dieser Einschätzung kommen. Weitere Mähroboter mit und ohne Begrenzungsdraht sowie Zubehör für Rasenroboter gibt es unter anderem bei Amazon.

Nur weil Roboter A bei uns auf dem ersten und Roboter B auf dem letzten Platz steht, bedeutet das noch lange nicht, dass diese Reihenfolge auf jeden Anwendungsfall zutrifft. Wer etwa möglichst wenig Geld ausgeben möchte, greift vielleicht lieber zur Nummer 10, wer keine Kamera haben will, zu einem reinen RTK-Modell. Wir versuchen, in unserer Liste möglichst allumfassend einzuordnen. Daher werden normalerweise die Mäher mit dem größten Funktionsumfang, die noch dazu möglichst einwandfrei funktionieren, vor sehr günstige Geräte ohne besondere Qualitäten platziert. Grundsätzlich gilt zudem: Gerade mit Blick auf den Preis handelt es sich bei jeder Aktualisierung dieser Bestenliste um Momentaufnahmen.

BESTENLISTEN

Testsieger

Ecovacs Goat A1600 RTK

ab 1499 EUR

Der Mähroboter Goat A1600 RTK von Ecovacs navigiert dank RTK-Technik ohne Kabel. Zudem bietet er eine hohe Mähleistung von bis zu 400 m²/h sowie eine Kamera- und Lidar-gestützte Hinderniserkennung. Wie gut der Goat A1600 RTK in der Praxis funktioniert, zeigt der Test.

VORTEILE

- Für Rasenfläche bis 1600 m² geeignet, Mähleistung bis 400 m²/h

- Schnellladung mit 45 Minuten

- Genaue Navigation dank RTK und Lidar

- Einfache Inbetriebnahme und Konfiguration dank toller App

NACHTEILE

- SAT-Empfang in bebauten Gebieten problematisch

- App-Fehlermeldung teilweise auf Englisch oder Chinesisch

- App nicht für Tablets optimiert

Ecovacs Goat A1600 RTK im Test

Der Mähroboter Goat A1600 RTK von Ecovacs navigiert dank RTK-Technik ohne Kabel. Zudem bietet er eine hohe Mähleistung von bis zu 400 m²/h sowie eine Kamera- und Lidar-gestützte Hinderniserkennung. Wie gut der Goat A1600 RTK in der Praxis funktioniert, zeigt der Test.

Der neue Ecovacs Goat A1600 RTK benötigt für die Navigation kein Kabel. Das macht Mähroboter ohne Begrenzungsdraht (Bestenliste) so beliebt, aber auch teuer. Für die Navigation mit einer Genauigkeit von wenigen Zentimetern nutzt das Modell eine RTK-Antenne (Real Time Kinematics) sowie Lidar-Sensoren. Ergänzt wird das System durch eine KI-Kamera mit 3D-ToF-Sensoren, mit der der Ecovacs-Rasenroboter Hindernisse erkennt. Mit den zwei 3000 Umdrehungen/m schnellen Messerscheiben bietet er eine Schnittbreite von 33 cm, und mit einer Geschwindigkeit von bis zu 0,7 m/s soll der Goat A1600 RTK eine Rasenfläche von bis zu 400 m² pro Stunde mähen. Dafür können Anwender die Schnitthöhe von 3 cm bis 9 cm bequem per App einstellen. Der 97,2 Wh starke Akku (32,4 Volt x 3 Ah) des A1600 RTK soll für eine Betriebszeit von 165 Minuten sorgen. Und wenn er leer ist, müssen Anwender dank Schnellladung nur 45 Minuten warten, bis er wieder aufgeladen ist. Wie gut der für eine Rasenfläche von bis zu 1600 m² vorgesehene und knapp 1500 Euro teure Ecovacs Goat A1600 RTK die gebotenen Leistungsmerkmale in der Praxis umsetzen kann, zeigt der Test.

Bilder Ecovacs Goat A1600 RTK

Ecovacs Goat A1600 RTK: Dank des sich überlappenden Doppelklingensystems bietet der Mähroboter eine Schnittbreite von 33 cm und mäht bis auf 5 cm zur Kante, wenn diese durch Steinplatten begrenzt ist. Ist der Rand nicht begrenzt, mäht der Roboter den Rasen vollständig. Hierfür muss man die Option „Grenzübergreifendes Mähen“ in der App aktivieren.

TechStage.de

Wie ist die Verarbeitung des Ecovacs Goat A1600 RTK?

Das Design des A1600 RTK erinnert an den Vorgänger Ecovacs Goat G1. Nur dass die Antenne für die Navigationsbaken fehlt, da der A1600 RTK auf Satellitennavigation und Lidar setzt. Wie beim Goat G1 verwendet der Hersteller für den A1600 RTK ein geschlossenes Chassis, bei dem die Hauptantriebsräder, nicht aber die beiden vorderen Stützräder, zu sehen sind und nichts hervorsteht. Die Lackierung in Schwarz und Weiß verstärkt die Formgebung und sorgt für einen modernen Look. Von hinten schaut der A1600 RTK aus wie ein Sportwagen, bei dem der Kofferraum als Spoiler fungiert. Nach der schwarz lackierten unteren Abdeckung folgt die mittlere Gehäuseabdeckung in Weiß, während oben ein kantiger Aufsatz die typische Technik wie Kameras beinhaltet, die die Navigation per GPS unterstützt. Im Vergleich zum G1 sind die Radläufe nun in Schwarz und die Felgen in Schwarz-Weiß lackiert. Das futuristische, technische Äußere beim G1 hat Ecovacs beim A1600 RTK insgesamt nochmals verbessert. Der Kunststoff des Mähers macht einen ordentlichen Eindruck, das gilt für die Ladestation und auch für den Mäher selbst. Insgesamt sieht der Ecovacs also nicht nur gut aus, sondern ist auch hervorragend verarbeitet.

Wie einfach ist die Einrichtung des Ecovacs Goat A1600 RTK?

Bei der App handelt es sich um dieselbe, die der Hersteller auch für Sauger wie den Ecovacs X1e Omni (Testbericht) verwendet. Unterschiede wie komplett andere Menüpunkte durch den unterschiedlichen Einsatzbereich als bei einem Saugroboter werden erst nach dem Einbinden sichtbar. Die App führt den Anwender Schritt für Schritt in Text und Bild durch den Installations- und Verbindungsprozess mit dem Smartphone, Ecovacs bietet hier das Beste, was wir derzeit von GPS-Mähern kennen. Hier wird die langjährige Erfahrung mit Saugrobotern offensichtlich.

Nach der Wahl der Sicherheits-PIN über die Folientasten oben auf dem Roboter erfolgen die weiteren Schritte in der für iOS und Android erhältlichen App auf dem Smartphone. Mittels Telefon und App lässt sich ganz einfach der QR-Code des Bots abscannen, der sich etwas versteckt unterhalb der hinteren Abdeckung befindet. Wichtig für die Verbindung mit der App ist laut Hersteller aktiviertes Bluetooth und die Nutzung eines auf 2,4 GHz beschränkten WLANs. Im Test funktionierte das aber auch mit einem Netzwerk, das unter einer SSID ein 2,4- und ein 5-GHz-Netz bereitstellt. Die Beschränkung auf 2,4 GHz wird oft kritisiert, allerdings bietet die ältere Funktechnik eine größere Reichweite und ist somit sinnvoll für den Einsatz bei Rasenmährobotern.

Der Ecovacs Goat A1600 RTK mäht die Ränder sehr genau. Bauartbedingt bleiben jedoch 5 cm vom Rand stehen, wenn dieser durch Rasenkantsteine begrenzt ist. TechStage.de

RTK-Empfang zwischen hohen Gebäuden problematisch

Die Einrichtung des Mähers und die Koppelung mit dem heimischen WLAN verläuft problemlos. Allerdings findet die RTK-Antenne, die auf den mitgelieferten etwa 1,2 Meter langen Empfangsmast montiert, per Erdspieß im Boden verankert und per Kabel mit der Ladestation des Mähers verbunden wird, die für den Betrieb nötigen 20 Satelliten aber nicht.

Unser Test-Grundstück ist eingebettet zwischen einem dreistöckigen Gebäude und einem zweistöckigen Eigenheim. Zudem wird die Rasenfläche von einem Hang mit mehreren großen Bäumen begrenzt. Auch andere Aufstellorte unter Ausnutzung der zur Verfügung stehenden Kabellänge der RTK-Antenne von 10 Metern brachten keine Besserung. Dementsprechend leuchtet die Signal-LED an der RTK-Referenzstation auch nicht dauerhaft, sondern blinkt, weil die Antenne nur 19 Satelliten empfängt.

Leuchtet die LED dauerhaft, hat die RTK-Antenne genügend Satelliten gefunden. Ist das nicht der Fall, blinkt die LED. Ist letzteres der Fall, muss man einen anderen Standort suchen. TechStage.de

An einem anderen Standort, der ebenfalls von einem dreistöckigen Gebäude begrenzt ist, nach Süden allerdings freie Sicht auf Umgebung und Himmel bietet, hat die RTK-Antenne sofort die für den Betrieb nötigen Satelliten gefunden – insgesamt sogar 28. Und auch bei Regen ist der Satellitenempfang mit 22 über der erforderlichen Anzahl von 20.

Der Aufstellort von Ladestation und Satelliten-Antenne wird durch die Kabellänge von etwa 7 Meter des nach IPX6 wassergeschützten Netzteils sowie der RTK-Antenne mit ihrem 10 Meter langen Kabel limitiert. Ist eine Platzierung für einen besseren Empfang innerhalb der Rasenfläche nötig, muss man sicherstellen, dass man mit den beiliegenden Pfropfen das Kabel so im Erdboden befestigt, dass es vom Mäher nicht beschädigt wird. Sollte der Empfang aber an der Rasengrenze möglich sein, ist dieser Aufstellort für die RTK-Antenne zu bevorzugen, da er kein unnötiges Hindernis, etwa für auf dem Rasen spielende Kinder darstellt. Daher dürfte die Antenne in den meisten Fällen parallel von der Ladestation, am Rand der Mähzone, platziert werden. In unserem Fall haben wir sie direkt neben der Ladestation positioniert. Mehr Informationen zur Positionierung und Inbetriebnahme bietet Ecovacs in seinem Support-Bereich.

Ecovacs A1600 RTK: Wie funktioniert die Kartenerstellung?

Neben der manuellen Kartenerstellung gibt es auch einen Automatikmodus. Doch diesen sollte man nur nutzen, wenn die Rasenfläche homogen und wenig komplex ist. In den meisten Fällen dürften Anwender aus Präzisionsgründen daher manuell die Karte erstellen. Hierfür läuft man in Bluetooth-Entfernung von wenigen Metern hinter dem Ecovacs A1600 RTK und steuert ihn manuell entlang der Rasengrenze. Die Ecovacs-App assistiert dabei, sodass die Kartenerstellung relativ einfach vonstattengeht. Es schadet aber nicht, wenn man zuvor die manuelle Steuerung ein paar Minuten trainiert, sodass man den Roboter während der Kartenerstellung fehlerfrei steuert und die Karte dadurch möglichst exakt wird.

Gibt es im Garten mehrere Mähzonen, erleichtert die Ecovacs-App beim Anlegen von Zugängen, die der A1600 RTK abfährt, um eine andere Zone zu erreichen. Sollte das nicht möglich sein, muss man ihn in die neue Zone tragen.

Im Test hat der Goat A1600 RTK die enge Verbindung unserer zwei Rasenzonen aber erst fehlerfrei absolviert, nachdem wir den Zugang ein zweites Mal kartiert haben. Beim ersten Mal führte der erstellte Verbindungsweg nah an einem Absatz von etwa 10 cm vorbei, sodass der Ecovacs schon beim Anfahren auf die steile Engstelle hängen blieb. Laut Handbuch soll der Zugang mindestens ein Meter breit sein, damit der Roboter diesen problemlos passieren kann.

Erst nach einer erneuten Kartierung meistert der Ecovacs Goat A1600 RTK die enge Verbindung zwischen unseren Mähzonen. TechStage.de

Wie gut mäht der Ecovacs Goat A1600 RTK und welche Einstellungsmöglichkeiten bietet er für das Mähen?

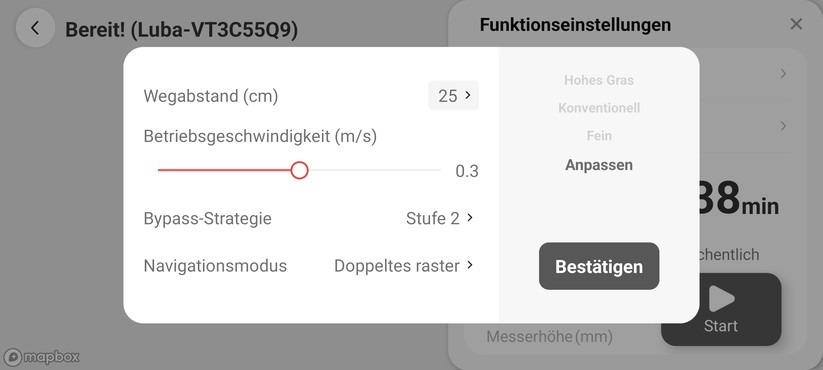

Grundsätzlich sorgt das Doppelklingensystems für einen gleichmäßigen Rasenschnitt. Praktisch ist auch, dass die App die Konfiguration von Mähgeschwindigkeit (0,4 m/s oder 0,7 m/s), Mähhöhe (3 cm bis 9 cm) und Hindernisvermeidungshöhe (>10 cm, 15 cm oder 20 cm) pro Zone erlaubt. Im Automatikmodus stehen diese Optionen allerdings nur für die gesamte Rasenfläche aller Mähzonen zur Verfügung. In schwierigen Situationen kann die Anpassung des Kantenmodus nötig sein. Mit der Option „Kantenmähen“ mäht der Mähroboter entlang der Grenze der erstellten Karte und passt seinen Randabstand automatisch anhand der von seinen Sensoren erkannten Rasengrenze an. Beim „Grenzübergreifenden Mähen“ fährt er bis zu 20 cm über die erstellte Kartengrenze hinaus, aber nur, wenn beim Mähen eine klare, nicht grasbewachsene Grenze erkannt wird und der nicht grasbewachsene Bereich auf gleicher Ebene wie der Rasen liegt. Beim „Mähen entlang der Kartengrenze“ folgt der Rasenroboter strikt den erstellten Kartengrenzen.

Praktisch ist auch, dass der Roboter mithilfe eines Regensensors Niederschlag erkennt und zurück zur Ladestation fährt und standardmäßig drei Stunden (maximal erlaubt die App fünf Stunden) nach Ende des Regens seine Arbeit fortsetzt. Allerdings könnte der Boden je nach Niederschlagsintensität zu feucht sein, sodass sich der A1600 RTK beim Manövrieren an steilen Stellen die Rasenfläche beschädigen kann und die Räder viel Erde aufsammeln.

Last but not least kann man zum Schutz für nachtaktive Tiere über die Option „Tierschutz“ eine Zeit definieren, in der der Ecovacs nicht aktiv wird.

Im Test hat der A100 RTK auch steile Flächen mit Bravour gemeistert. Laut Ecovacs schafft er Anstiege von bis zu 50 Prozent (27°). Hier sollte man allerdings auf die Mährichtung achten. Mäht der Roboter quer zur Hangneigung, aktiviert sich an ganz steilen Stellen der Kippsensor des Geräts. Dann ist ein manuelles Eingreifen nötig. Bei steilen Rasenzonen sollte man den Mäher als nicht quer, sondern hoch/runter mähen lassen. Dann gelingt ihm die Arbeit problemlos. Leider lässt sich die Mährichtung nicht je nach Zone, sondern lediglich für die gesamte Rasenfläche festlegen.

Ecovacs Goat A1600 RTK: Ist der Boden zu nass, sammeln die Räder beim Manövrieren an steilen Stellen viel Erde auf. Zudem beschädigt der Rasenroboter dadurch den Rasen. Das Problem betrifft allerdings alle Rasenroboter. TechStage.de

Wie schnell mäht der Ecovacs A1600 RTK?

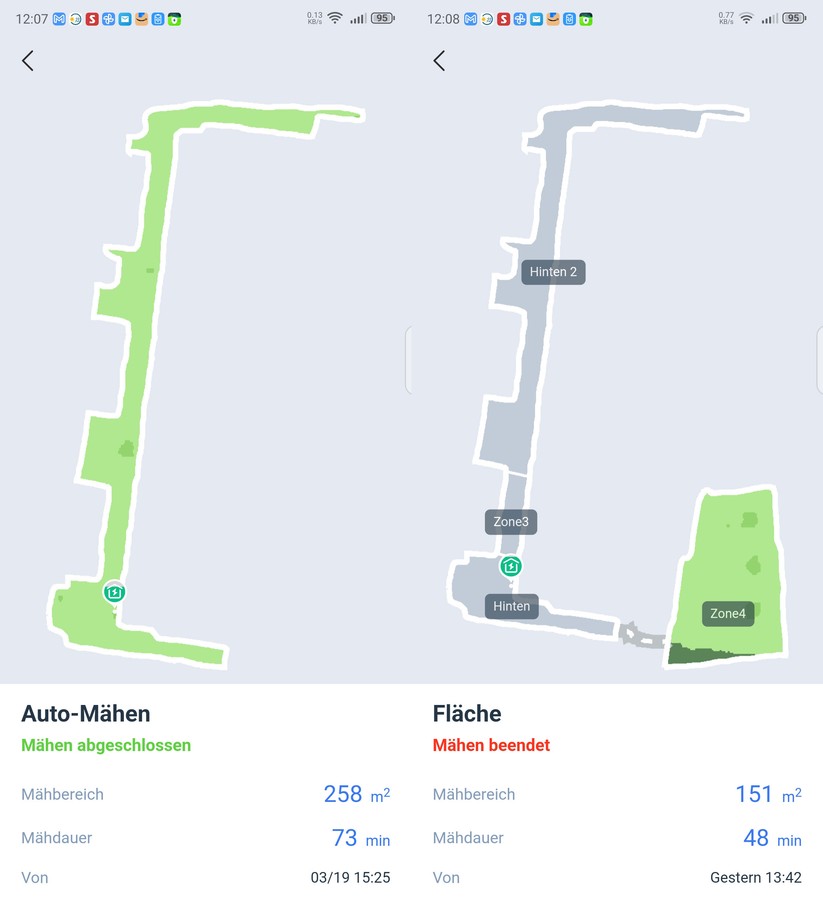

Laut Ecovacs bietet der A1600 RTK eine maximale Mähgeschwindigkeit von 400 m²/h. Im Test hat er eine größtenteils ebene Fläche von 258 m² in 73 Minuten geschafft. Etwas Zeit haben die engeren Teilstücke gekostet, die der Roboter quer abgemäht hat, obwohl ein Mähen in Längsrichtung sinnvoller gewesen wäre. Außerdem haben herumlaufende Hunde und spielende Kinder dafür gesorgt, dass sich der A1600 RTK häufig umorientieren musste.

Die steilere Rasenzone (siehe Bildergalerie: Zone 4) mit 151 m² hat er in 48 Minuten geschafft. Da wir den Test des A1600 RTK an einem neuen Standort durchführen, liegen uns noch keine Vergleichsdaten von anderen Geräten vor.

Laut Ecovacs bietet der A1600 RTK eine maximale Mähgeschwindigkeit von 400 m²/h. Im Test hat er eine größtenteils ebene Fläche von 258 m² in 73 Minuten geschafft. Für die steile Zone mit 151 m² hat er 49 Minuten benötigt. TechStage.de

Wie gut ist die Objekterkennung des Ecovacs A1600 RTK?

Im Test hat die Objekterkennung des Ecovacs A1600 RTK einwandfrei funktioniert. Interessanterweise hat er sogar eine Pflanze mit einer Höhe von etwa 10 cm mitten auf der Rasenfläche umfahren, während er etwa gleich hochgewachsene Unkrauthalme gemäht hat. Auch andere Gegenstände wie einen herumliegenden Gartenschlauch hat der Roboter erkannt. Auf herumlaufende Hunde hat er ebenfalls vorausschauend reagiert und seine Richtung geändert.

Wie schnell lädt der Ecovacs Goat A1600 RTK seinen Akku?

Ein echtes Highlight ist die Schnellladefunktion. Nach nur 45 Minuten ist der Akku des Goat A1600 RTK wieder geladen, sodass der Mähroboter seine Arbeit fortsetzen kann, sollte er sie mit einer Akkuladung nicht schaffen. Im Test wies der Akku nach dem Mähen einer größtenteils ebenen Fläche mit 258 m² noch eine Restkapazität von 17 Prozent auf.

Ist der Ecovacs Goat A1600 wasserfest?

Der Ecovacs Goat A1600 RTK ist wasserfest nach IPX6. Einen Schutz vor dem Eindringen von Wasser bietet auch die Ladestation und das Netzteil (IP67).

Preis: Was kostet der Ecovacs A1600 RTK?

Der Ecovacs A1600 RTK kostet regulär knapp 1500 Euro. Optional ist für 150 Euro ein Mobilfunkmodul erhältlich, das per SIM-Karte, die extra erworben werden muss, eine vom heimischen WLAN unabhängige Kommunikation mit der A1600 RTK bereitstellt.

Sollte der RTK-Empfang aufgrund hoher Gebäude problematisch sein, empfehlen sich Mähroboter, die wie der knapp 800 Euro teure Ecovacs Goat O500 Panorama, der für kleine Gärten gedacht ist und über eine integrierte Kamera kartiert oder das Spitzenmodell für Mähflächen von bis zu 3000 m² mit Doppel-Laser Goat A3000 Lidar für knapp 3000 Euro. Die Tests der beiden folgen zeitnah.

Fazit

Der Ecovacs A1600 RTK navigiert dank Satellitennavigation zentimetergenau und schneidet den Rasen dank des spaltfreien Doppelklingensystems gleichmäßig und effizient. Die Rasenhalme werden dank der 3000 Umdrehungen pro Minute schnellen Messer sauber abgeschnitten und nicht ausgerissen, was der Gesundheit des Rasens zugutekommt. Und an den Kanten mit Begrenzungssteinen bleibt nur ein Bereich von 5 cm stehen, sodass ein nachträgliches Trimmen schnell erledigt ist. Im ebenen Gelände überfährt er optional den Rand, sodass dort ein zusätzliches Nachschneiden nicht nötig ist.

Die App gehört zum Besten, was aktuelle GPS-Mäher derzeit bieten. Auch wenn die ein oder andere Übersetzung fehlerhaft ist und ihr auch eine Optimierung für Tablets gut zu Gesicht stehen würde. Mit ihr können Anwender eine Anpassung der verschiedenen Rasenzonen in puncto Mähgeschwindigkeit, Mähhöhe und Hindernisvermeidungshöhe vornehmen. Und dank Schnellladetechnik ist der Mäher nach nur 45 Minuten wieder einsatzbereit.

Als einziges nennenswertes Problem haben wir im Test den Empfang der RTK-Antenne ausgemacht, die an unserem Teststandort, der von zwei hohen Gebäuden und Bäumen umgeben ist, nicht genügend Satelliten empfangen hat. Am anderen Standort war der Empfang problemlos.

Wer einen mittelgroßen bis großen Rasen zu mähen hat, erhält mit dem Ecovacs A1600 RTK für knapp 1500 Euro einen der besten Rasenmähroboter ohne Begrenzungsdraht, der auch in komplexen Umgebungen klarkommt.

Bester Bergsteiger

Mammotion Luba 2 AWD

2023 überraschte das Erstlingswerk Luba von Start-up Mammotion durch starke Leistung und gute Navigation. Der Nachfolger hat sich äußerlich kaum geändert – dennoch wird der Luba 2 AWD im Test noch einmal deutlich besser.

VORTEILE

- Vierradantrieb für extreme Steigung und gegen Festfahren

- mäht dank 2 Mähtellern breit und somit schnell

- hohe Geschwindigkeit

- superstabile Navigation dank RTK und Kamera

- tolle App mit vielen Funktionen

- je nach Version für große Rasenflächen

NACHTEILE

- App im Detail noch mit kleineren Unstimmigkeiten

- Beleuchtung von Station und RTK-Antenne nicht abschaltbar

- wegen hohem Gewicht und Drehung auf der Hochachse ggf. Rasenkiller

- Igel-Attrappe nicht erkannt

Mähroboter Mammotion Luba 2 AWD im Test

2023 überraschte das Erstlingswerk Luba von Start-up Mammotion durch starke Leistung und gute Navigation. Der Nachfolger hat sich äußerlich kaum geändert – dennoch wird der Luba 2 AWD im Test noch einmal deutlich besser.

Mähroboter ohne Begrenzungsdraht zeigten sich im Jahr 2023, in dem die Technik im größeren Stil auch für Privatanwender verfüg- und halbwegs bezahlbar wurde, als durchaus brauchbar, allerdings nicht frei von Fehlern. Der Mammotion Luba AWD (Testbericht) schlug sich hier überraschen gut. Überraschend deshalb, weil Mammotion ein junges Start-up ist, das zumindest hierzulande zuvor nicht in Erscheinung getreten war. Dennoch überzeugte uns der Luba der ersten Generation durch starken Vierradantrieb, viel Kraft bei Vorwärtsdrang und Mähleistung sowie eine App, die vielleicht nicht makellos, aber dennoch in Bezug auf die Features weitgehend vollumfänglich war. Das Gesamtpaket war so gut, dass es das Jahr auf dem ersten Platz unserer Bestenliste zu Mährobotern ohne Begrenzungsdraht abschloss.

Der Nachfolger sieht da auf den ersten Blick beinahe enttäuschend aus, schließlich hat sich bis auf eine Kamera vorn oben auf dem gleichen Chassis wie im vergangenen Jahr scheinbar nichts verändert. Aber genau diese eine Änderung macht aus dem neuen Mammotion Luba 2 einen Mähroboter ohne Begrenzungsdraht, der mit dem Vorgänger bis auf die Optik kaum noch etwas gemein zu haben scheint. Und es gibt im Detail doch noch mehr.

Was sind die Highlights des Luba 2 AWD?

- Design im Rennwagen-Look

- Vierradantrieb

- GPS, Ultraschall und Kamera

- Umfangreiche App

Wie sieht der Mammotion Luba 2 AWD aus?

Wie angedeutet unterscheidet sich der neue Mammotion Luba 2 vom ersten Luba (Testbericht) vornehmlich durch ein Kameramodul vorn oben auf dem Chassis des Mähroboters. Je nach Fantasie befeuert das den Rennwagen-Look noch mehr, sofern man dieses Modul als Helm bei einem klassischen Formel-Fahrzeug interpretiert. Der Rest scheint wie gehabt. Auch der Luba 2 ist komplett in Weiß gehalten und setzt auf schwarze Akzente und einen roten Notstopp-Knopf oben auf dem Gerät. Erneut verwendet der Hersteller vorn einen Bumper in Stoßstangen-Optik und breite Hinterräder aus Gummi mit eher dezentem, neuem Profil. Vorn installiert er wieder die omnidirektionalen Räder, die bei Seitwärtsbewegung den Rasen weniger in Mitleidenschaft ziehen sollen. Denn nach wie vor ist die Vorderachse zwar gefedert, aber nicht gelenkt. Für Drehungen agiert der Roboter also ähnlich wie ein Panzer und setzt wahlweise auf gegenläufig drehende Räder pro Seite oder wendet um die Hinterachse. Auch das Gewicht passt nach wie vor zu einem Panzer: Mit rund 18 kg gehört der Luba 2 wieder zu den schwersten Rasenrobotern in ihrer Klasse.

Im Detail haben sich schon noch einige Kleinigkeiten geändert. So gibt es jetzt nur noch einen Ultraschallsensor nach vorn, die beiden nach schräg vorn sind hingegen gleich. Dann ist noch das Profil der Hinterräder leicht unterschiedlich zum Vorgänger und die seitlichen Kontaktpölsterchen (als Kontaktsensoren haben sie beim Luba 1 nie funktioniert) sind verschwunden – geschenkt. An ihre Stelle sind nun zwei Griffmulden getreten, mit deren Hilfe man den Luba 2 trotz seines hohen Gewichts besser als den Vorgänger tragen kann. Wichtiger ist das, was (hoffentlich) intern geschehen ist. Denn nachdem es beim Vorjahresmodell in Foren Hinweise auf mangelnde Abdichtung einzelner Komponenten gab, soll das am Luba 2 verbessert worden sein. So werden etwa die Bedienknöpfe oben auf dem Mäher nun von einer durchgehenden Folie bedeckt und die Radaufnahmen sind offenbar besser gegen Eindringen von Wasser geschützt. Auch die RTK-Antenne sieht nun anders aus, denn die alte Version wurde bei einigen Besitzern des Vorgängermodells zur Vogeltränke. Die neue Antenne reicht jetzt nach Herstellerangabe bis zu 5 km weit.

Wir hatten mit der ersten Luba-Generation übrigens keine Probleme, sie fuhr bis zum Spätherbst problemlos. Lediglich eine Abdeckung der seitlichen Leuchten verabschiedete sich durch zu harten Vegetationskontakt, ebenfalls eine der beiden vorderen Zierringe um die Vorderräder. Vereinzelt löste sich am Luba 1 außerdem der Frontbumper. Anstecken des Bumpers reichte jedes Mal, Zierring und LED-Abdeckung gibt es als Ersatzteile. Beim Luba 2 wird der Frontbumper bei der Installation nun mit zwei Schrauben fixiert – ausgezeichnet!

Apropos RTK-Antenne: Wer den Luba 2 kauft, sollte vor Inbetriebnahme einen Blick auf die aufgeprägten Frequenzbänder werfen. In Foren berichten vereinzelt Besitzer, dass Mammotion fälschlicherweise in Österreich und Deutschland Antennen ausgeliefert hätte, die im 915-MHz-Band funken. Diese Frequenz ist hierzulande dem Militär vorbehalten und dessen unautorisierte Nutzung kann offenbar einen teuren Besuch von Fernmeldetechnikern des Bundes nach sich ziehen. Die richtige und erlaubte Frequenz der Antenne liegt bei 868 MHz.

Alle Bilder zum Mammotion Luba 2 im Test

Wie gut ist die App des Mammotion Luba 2 AWD?

Wie im Vorjahr dient zur Kommunikation mit dem Luba 2 die Mammotion-App. Ohne die ist kein Anlernen von Mährzonen möglich, wenngleich theoretisch nach diesem Schritt eine rudimentäre Steuerung (Start und Rückkehr zur Ladestation) über die Bedientasten oben auf dem Mäher möglich wäre. Alternativ gilt das auch für Sprache, der Luba 2 lässt sich jetzt mit Amazon Alexa und Google Assistant verbal steuern. Die Anbindung mit App, WLAN und Bluetooth klappt wie im Vorjahr einfach und schnell, indem man den guten Anweisungen auf dem Smartphone folgt. Sollte es doch einmal Probleme geben, helfen entweder ein Kundenberater per Chat (direkt in der App) oder der Supportbereich des Herstellers weiter.

Anschließend landet man in der App, die im Wesentlichen wie im Vorjahr aussieht, aber doch Unterschiede aufweist. Das betrifft in erster Linie die Anordnung der einzelnen Elemente, die Funktionsvielfalt ist hingegen gleichgeblieben. Nutzer dürfen erneut nicht nur Mähzonen anlegen (10 bei AWD 1000, 20 bei AWD 3000 und 30 bei AWD 5000), sondern sie auch anschließend noch einmal bearbeiten. Besonders hilfreich ist dabei die Radiergummi-Funktion: Hat sich der Nutzer beim Anlernen der Grenzen verfahren, sorgt Gedrückthalten des virtuellen Radiergummis dafür, dass der Luba 2 rückwärts auf der Grenze zurückfährt und die Grenze vor sich löscht. Möchte man weiterfahren, lässt man den Radiergummi los und lern die Grenze weiter an. Modelle wie der aktuelle Ecovacs Goat G1 800 (Testbericht) oder der ansonsten sehr gute Dreame A1 (Testbericht) mit Lidar können das bis jetzt nicht.

Neue Funktionen gibt es außerdem. So dürfen Nutzer jetzt manuell mähen, also den Roboter steuern, während seine Schneidwerke arbeiten. Ebenfalls neu ist die Möglichkeit, live durch die 3D-Kamera des Luba 2 zu schauen – allerdings nur per Bluetooth-Verbindung. Die Qualität ist dabei besser als bei dem zuvor genannten Ecovacs-Modell und liegt in etwa auf dem Niveau einer mäßigen HD-Überwachungskamera. Eine Überwachungsfunktion wie beim ursprünglichen Ecovacs Goat G1 (Testbericht) gibt es hingegen (noch) nicht.

Das gilt auch für die versprochene Möglichkeit, Muster wie einfache Bilder oder Schrift in den Rasen zu mähen. Eigentlich hätte diese Funktion schon Ende April verfügbar sein sollen, allerdings hatten wir zum Testzeitpunkt noch kein entsprechendes Update.

Update: Das angesprochene Update ist da und erlaubt es, eine Handvoll vorgefertigter Symbole oder die Buchstaben des Alphabets in den Rasen zu mähen. Dabei ist zu bedenken, dass jedes Zeichen mindestens 5 x 5 Meter groß ist!

Neu sind zudem die Abstufungen der Hinderniserkennung und -vermeidung. Sie reicht nun in vier Stufen von „Direkte Berührung“, also Ausweichen erst nach Kontakt per Frontbumper, bis „Keine Berührung“, bei der der Roboter mittels Ultraschall- und Kamera jegliche Berührung zu vermeiden sucht. Auch nur Randmähen mit bis zu vier Umrundungen der Zonen und drei Umrundungen von Nogo-Zonen ist jetzt möglich. Dabei hat es Mammotion endlich geschafft, dass auch bei Nogo-Zonen eine einzelne Randschnittrunde tatsächlich die Grenze mäht – und nicht rund einen Dreiviertelmeter davon entfernt.

An den Veränderungen in der App sieht man übrigens schön die kontinuierliche Weiterentwicklung der Lubas. Allein im Testzeitraum kamen zwei Updates mit Fehlerkorrekturen. Ebenfalls neu: Nutzer dürfen jetzt zwischen der bekannten schematischen Mähkarte und einer Kombination aus Satellitenansicht und darüber gelegter Mähkarte wählen.

Wie gut mäht der Mammotion Luba 2 AWD im Alltag?

Die Vorzüge des Mammotion-Modells haben wir bereits beim ersten Luba (Testbericht) ausführlich beleuchtet. Daran hat sich grundsätzlich nichts geändert. So sind die beiden Schneidteller des weitgehend baugleichen Luba 2 nach wie vor enorm kräftig und sorgen zusammen nicht nur für eine große Schnittbreite von 40 cm, sondern auch dafür, dass der Luba 2 sogar hohes Gras mähen kann. Dafür ist er natürlich nicht gedacht und entsprechend braucht der Roboter dann mehrere Durchgänge, um wieder ein ordentliches Schnittbild herzustellen. Aber es klappt. Die Schnitthöhe darf dabei jetzt zwischen 25 und 70 mm variiert werden und reicht nun also 5 mm tiefer. Ein weiterer Vorzug ist der Vierradantrieb, der den Mäher trotz des hohen Gewichts zu enormer Steigfähigkeit von 80 Prozent (38 Grad) verhilft und auch dafür sorgt, dass sich der Mammotion-Mäher praktisch nie festfährt. Der Vorgänger schaffte „nur“ 65 Prozent (33 Grad) bei den Modellen 1000 und 3000, das 500er schaffte 75 Prozent (37 Grad). Der kräftige Antrieb sorgt im Gegenzug aber auch für einen Nachteil und der ist beim Luba 2 verstärkt worden: Der Luba 2 wird schneller zum Rasenkiller.

Denn zwar dürfen Nutzer in der App bestimmen, ob der Roboter nach jeder Bahn wie ein Panzer auf der Hochachse wendet oder wie ein Auto mit einer Mehrpunktwendung dreht. Das hält den neuen Luba 2 aber nicht davon ab, vor jedem Start eines Mähvorgangs kurz vor der Ladestation einige Drehbewegungen zu machen, um sich per Kamera zu orientieren. Dabei dreht sich der Bot allerdings im Gegensatz zum späteren Mähverlauf immer auf der Hochachse – und das ist zumindest bei aufgeweichtem Boden durch häufige Regenfälle im Zusammenspiel mit dem hohen Gewicht des Mähers Folter für den Rasen. Bei leichten Modellen wie dem Stiga A1500 (Testbericht) ist das komplett anders und der Grund, warum der Luba 2 auf unserem norddeutschen Testrasen erst jetzt seine Tests abschließen konnte.

Dank Allradantrieb mit kräftigem Antrieb und Stollen wühlt sich der Mammotion Luba 2 AWD überall durch – das ist nicht immer gut | TechStage.de

Aber auch bei trockenem Rasen zeigt sich der Luba 2 wie schon der Vorgänger wenig feinfühlig. Er sieht zwar aus wie ein schnittiger Sportwagen, ist aber eher HUMVEE als Renner. Denn er fährt sich zwar wie bereits geschrieben selten fest, allerdings wühlt er sich unter Umständen eher durch, als einfach nur zu fahren. Andere Mäher mit Zweiradantrieb geben da allerdings schon lange auf. Und wie ein HUMVEE ein Militär-Jeep fürs Grobe ist, sind auch die Lubas nichts für kleine „Schöner-Wohnen-Gärten“ mit filigranen Grasflächen. Er fühlt er sich auf weiter Wiese wohler als auf verwinkeltem Wimbledon-Rasen. Dabei liegt das nicht an der Genauigkeit, die er bei der Navigation an den Tag legt und auch nicht daran, dass er aufgrund seines Gewichts und den vergleichsweise ausladenden Maßen zu unbeweglich wäre. Durch die Wendemöglichkeit auf der Stelle ist er sogar außergewöhnlich manövrierfähig und seine starken Motoren beschleunigen ihn auf Geschwindigkeiten, von denen die meisten anderen Rasenroboter nur träumen können.

Dank 3D-Vision-Kamera behält der Luba 2 immer den Überblick – auch bei schlechtem GPS | TechStage.de

Die sichtbarste und größte Verbesserung im Vergleich zum Vorgänger betrifft die Kamera. Sie verleiht dem Luba 2 nicht nur ein deutliches Unterscheidungsmerkmal zum Luba 1, sondern sorgt auch für wesentlich bessere Navigation. Denn während der Vorgänger auf freier Fläche und auch bei etwas schwierigerer Umgebung verlässlich seine Bahnen zog, darüber hinaus aber zumindest ins Stocken kam, setzt das neue Mähroboter-Modell neben RTK mit GPS zusätzlich auch auf KI-gesteuerte Wegfindung mittels dreidimensionaler Sicht. Mammotion verspricht dabei vollmundig: „Durch die komplementäre Kombination von 3D Vision und RTK ist ein unterbrechungsfreier Arbeitsablauf unabhängig von Signalschwankungen gewährleistet. Der stabile Betrieb bleibt auch in unzugänglichen Bereichen wie unter Baumkronen oder Dächern erhalten.“

Und was davon ist Wirklichkeit, was Marketing? Zur Abwechslung sind wir begeistert: Das, was das Marketing für die Homepage des Herstellers ersonnen hat, stimmt – und zwar zu 100 Prozent! Der neue Luba 2 ist auf dem gleichen Gelände wie sein Vorgänger im vergangenen Jahr angetreten. Und überall dort, wo der Vorgänger kurze Pausen einlegte, um das GPS-Signal wiederzufinden, fährt der neue Mäher stur und zentimetergenau weiter. Das betraf im Vorjahr vor allem Bereiche unter oder direkt neben meterhohen Büschen oder Bäumen. Mehr noch: 2023 waren zwei schmale, langgezogene Grasbereiche, die zwischen Haus, Garage und hohen Büschen eingezwängt und teilweise sogar durch Dachüberstand komplett verdeckt sind, der Endgegner für RTK-Mäher. Hier überzeugten uns bereits Dreame A1 (Testbericht) ohne GPS, dafür aber mit Lidar sowie Segway Navimow i1508E/i108E (Testbericht), der auf die gleiche Kombination aus GPS und Kamera wie der Luba 2 setzt. Und der Mammotion-Mäher steht den genannten Modellen in dieser schwierigen Umgebung in nichts nach – außer dass der kleine, im Vergleich zu den Luba-Modellen beinahe filigrane Segway-Bot besser für das enge Gelände geeignet ist. Denn auch hier gräbt der Luba 2 immer mal wieder Teile der Ränder des holprigen Grüns, das mal höher, mal tiefer als etwa angrenzende Wege oder Beete ist, um. Mit Randsteinen entfällt aber zumindest diese Problematik weitestgehend.

Die neue RTK-Antenne scheint übrigens ihren Anteil zur verbesserten Navigationsleistung beizutragen. Denn laut App kam es selbst in den schwierigen Teilen nicht zu einem Verlust der GPS-Signale. Zwar sank die Anzahl der gefundenen Satelliten bei uns auf rund 20 (unter freiem Himmel über 30), aber das Signal wurde unverändert als „fix“ angezeigt. Dank der Kombination aus GPS und Kamera schlägt sich der Luba 2 zudem bei entsprechender Einstellung in der App wie der Vorgänger auch unter Büsche – andere Kamera-Mäher verweigern das.

Der Rest ist weitestgehend gleich (gut): Wird der Frontbumper ausgelöst, piept der Luba 2 wie der Vorgänger einmal und anschließend dreimal, wenn er seine Fahrweise anpasst und das Mähen wieder aufnimmt. Das kann nervig sein, aber bei dauerndem Gepiepe sollten Nutzer lieber die angelernten Grenzen überprüfen, statt sich gestört zu fühlen. Bei anderen Dingen spricht der neue Mammotion-Mäher jetzt, etwa, wenn eine Aufgabe abgeschlossen wurde oder er zum Zwischenladen zurückfährt. Das geschieht derzeit ausschließlich auf Englisch und lässt sich auf Wunsch in der App abschalten. Was sich nach wie vor nicht abschalten lässt, ist die grüne Beleuchtung von RTK-Antenne und Ladestation. Nachts ist das einfach viel zu hell. Aktuell hilft da nur Abkleben. Diebstahlschutz gibt es übrigens per 4G-Funk. Verlässt der Mäher den Mähbereich, bekommt der Nutzer eine Push-Nachricht. Entfernt sich der Luba 2 darüber hinaus aus seinem Geofencing-Bereich, geht ein Alarm los. Bei uns war 4G aber nicht aktiviert.

Eine kleine Rüge müssen wir dem Luba 2 allerdings verpassen: Obwohl Mammotion davon spricht, dass der Bot über die 3D-Vision-Kamera Hindernisse erkennen und identifizieren kann, gilt das zumindest nicht für unsere Igel-Attrappe. Die hat er bei 5 Versuchen jedes Mal übersehen und angefahren. Entsprechend gilt auch hier: Der Luba 2 sollte am besten immer unter Aufsicht und keinesfalls in den frühen Morgen- oder späten Abendstunden mähen, in der Nacht schon gar nicht. Die Modelle Segway Navimow i150E (Testbericht) und der baugleiche i108E haben die Attrappe übrigens erkannt.

Update: Inzwischen klappt das nach einigen Updates bei uns tadellos – sowohl mit der Igel-Attrappe als auch mit Spielzeug oder einem Gartenschlauch.

Preis: Was kostet der Luba 2 AWD?

Die UVP des Herstellers liegt für die Modelle Luba 2 AWD 1000, 3000 und 5000 bei 2199, 2599 und 2999 Euro. Das Modell AWD 10.000 wird in Deutschland offiziell nicht vom Hersteller angeboten.

Demnächst wird es neben einem Dach für die Ladestation und einem Arm zur Befestigung der RTK-Antenne auch ein Solarpanel mit Akku für die Antenne des Luba 2 geben, das die Antenne autark betreiben können wird. Die Antenne selbst muss ansonsten nicht an der Ladestation installiert werden, sondern wie schon beim Vorgänger mittels eigenem Stromanschluss grob in der Nähe des Mähers und einer Steckdose.

Mammotion hat inzwischen bereits die Modelle für 2025 vorgestellt, die man an einem x in der Produktbezeichnung erkennt. Tests der neuen Reihe folgen in Kürze. Das von uns getestete 2024er-Modell Luba AWD 3000 gibt es nun reduziert zum Preis von 2209 Euro.

Fazit

Der Luba 2 AWD mäht genauso kraftvoll wie der Vorgänger, wühlt sich dank Vierradantrieb genauso überall durch und schafft sogar noch etwas mehr Steigung. Absolutes Highlight ist aber die deutlich stabilere Navigation, die sich durch die Kombination von verbessertem RTK und Kamera nun selbst unter Extrembedingungen nahezu fehlerfrei schlägt. Büsche, Bäume oder Hauswände, die den Luba 1 in Bezug auf den Empfang noch teilweise vor Probleme stellten, lassen den Luba 2 kalt – er mäht einfach stoisch und genau weiter. Sogar der WLAN-Empfang scheint sich verbessert zu haben, neue Funktionen in der App gibt es ebenfalls. Schade, dass wir die Muster, die der Luba 2 eigentlich schon in den Rasen mähen können sollte, bislang nicht ausprobieren konnten – aber das ist wohl für Viele ohnehin nur Spielerei.

Nachteilig wirken sich hingegen Gewicht und Kamera auf den Rasen aus. Gerade in Frühjahr und Herbst, wo schon oder noch gemäht werden sollte, aber Regen ein häufiger Begleiter ist, beschädigt der Luba 2 noch schneller als der Vorgänger die Grasnarbe. Das geschieht besonders bei der Ausfahrt aus der Ladestation, da sich der Roboter zur Orientierung mit der Kamera mehrfach auf der Hochachse dreht. Das hält kein aufgeweichter Durchschnittsrasen aus. Hier sollte Mammotion dringend per Update für Abhilfe sorgen. Der ebenfalls sehr gute, aber deutlich leichtere und Zweirad-angetriebene Stiga A1500 (Testbericht) konnte unter diesen schlechten Bedingungen schon Wochen vor dem Luba 2 getestet werden, ohne den Rasen zu schädigen.

Preis-Leistungs-Sieger

Segway Navimow i-Serie

ab 989 EUR

Im vergangenen Jahr brachte Segway mit der Navimow-H-Serie richtig gute Mähroboter ohne Begrenzungsdraht auf den Markt, jetzt folgt die günstigere i-Serie. Wir haben im Test überprüft, was die kann.

VORTEILE

- sehr stabile Ortung dank zusätzlicher Kamera

- mähen selbst bei schlechtem GPS-Empfang gut weiter

- tolle App mit vielen Features

- gute Objekterkennung dank Kamera

- vergleichsweise niedriger Preis

NACHTEILE

- keine elektronische Verstellung der Mähhöhe

- kein Frontbumper mehr

- wg. Kamera kein „ins Gebüsch schlagen“ mehr

Segway Navimow i105E & i108E im Test

Im vergangenen Jahr brachte Segway mit der Navimow-H-Serie richtig gute Mähroboter ohne Begrenzungsdraht auf den Markt, jetzt folgt die günstigere i-Serie. Wir haben im Test überprüft, was die kann.

Der Segway Navimow (Testbericht) der H-Serie aus dem Jahr 2023 war und ist richtig gut, die 2024er-Modelle sind sogar noch weiter verbessert worden. Im vergangenen Jahr reichte das zwischenzeitlich sogar für den ersten Platz in unserer Bestenliste zu Mährobotern ohne Begrenzungsdraht. Für damalige Verhältnisse waren die H-Modelle in Relation zur Leistung ziemlich günstig.

2024 legt der Hersteller mit noch preiswerteren Modellen nach. Die neue i-Serie verzichtet dabei zwar auf eine elektronisch verstellbare Schnitthöhe, kommt dafür im Gegenzug aber serienmäßig mit dem beim Vorgänger noch optionalen Kamera-Zubehör namens Vision Fence. Das soll die Navigation weiter verbessern und dafür sorgen, dass selbst bei zwischenzeitlichem Verlust des GPS-Signals effektiv weitergemäht werden kann. Außerdem kommt die i-Serie mit einer automatischen Kartierungsfunktion namens Auto Assist.

Dafür fehlt nun 4G-Funk, der bei der H-Serie ab dem H800E serienmäßig enthalten ist. Auf Wunsch kann das 4G-Modul (Access+) allerdings für rund 100 Euro dazugekauft werden. Da die neuen i-Modelle aber für Rasenflächen von nur 500 und 800 m² (i105E und i108E) ausgelegt sind, ist der Verzicht auf 4G nachvollziehbar – schließlich sollte WLAN für kleine Gärten ausreichen. Allerdings gibt es so auch weniger Diebstahlschutz. Wer zum Thema WLAN im Garten mehr Informationen sucht, empfehlen wir den Ratgeber Wi-Fi im Garten: WLAN-Verstärker, Outdoor Access Point oder Mesh? Was sich bei der i-Serie noch geändert hat, klären wir im Test.

Anmerkung: Da die beiden neuen Modelle bis auf die Akkugröße und die damit verbundenen maximale Rasengröße baugleich sind, gelten die im Test getätigten Aussagen für Segway Navimow i105E und Navimow i108E gleichermaßen.

Was sind die Highlights von Segway Navimow i105E und i108E?

- Navigation per GPS und Kamera und ohne Begrenzungsdraht

- App mit vielen Optionen

- niedriger Preis für einen Mähroboter ohne Begrenzungsdraht

- Objekterkennung dank Kamera

Der Segway Navimow i105E ist ab 999 Euro bei Obi zu bekommen. Der i108E kostet 1299 Euro (Preisvergleich).

Wie sehen die beiden neuen Modelle des Segway Navimow aus?

Segway hat die Modelle i105E und i108E umgedreht. Hatte die H-Serie die Antriebsachse mit den großen, orangefarbenen Stollenrädern noch hinten und Stützräder vorn, ist das jetzt genau andersherum. Dadurch ist die manuelle Steuerung nun etwas gewöhnungsbedürftig, denn die Roboter fahren sich nicht mehr wie ein Auto, sondern eher wie ein Gabelstapler mit ausschwenkendem Heck.

Davon abgesehen sind die Antriebsräder jetzt noch etwas größer geworden, was für mehr Grip bei normalen Fahrmanövern sorgen soll. Für bessere Steigfähigkeit reicht das aber nicht – im Gegenteil. Die neuen Modelle schaffen nach Herstellerangaben nur noch 30 Prozent Steigung, bei der H-Serie sind es offiziell 45 Prozent. Allerdings hat uns der Grip der H-Serie schon damals nicht überzeugt, zusammen mit ruppiger Fahrweise drehten die Räder immer wieder kurz durch, vorwiegend bei feuchtem Rasen. Bei der i-Serie ist das jetzt tatsächlich etwas besser.

Auffällig: Die neue i-Serie ist kürzer und schmaler als die H-Serie und kommt daher mit einer Schnittbreite von 18 statt 21 cm. Dafür sind die i-Modelle etwas höher. Im Gegensatz zu Saugrobotern dürfte die gewachsene Höhe aber nicht negativ ins Gewicht fallen. Apropos Gewicht: Das neue Modell i105E wiegt nur noch knapp 11 kg, der H500E liegt bei etwas über 16 kg. Die Ersparnis von rund 5 kg dürfte dem Rasen zugutekommen.

Insgesamt sehen die neuen Modelle in unseren Augen etwas moderner als der Vorgänger aus. Dort hatten wir das doch etwas knubbelige, altbackene Design kritisiert, das zwar durch Orange als Kontrastfarbe aufgewertet werden sollte, zusammen mit dem mittelhellen Grau aber nicht recht zur Geltung kommt. Die i-Serie setzt auf dunklere Farbtöne in Kombination mit Silbergrau und etwas Orange – das wirkt frischer. Allerdings fehlt bei den neuen Modellen auch der bei der H-Serie orangene Frontbumper sowie der Blade-Halt-Sensor, der bei der H-Serie die Klingen zum Stoppen bringt, wenn jemand seitlich an den Mäher herantritt. Damit verzichtet die i-Serie gleich auf zwei zusätzliche Sicherheitsmechanismen.

Wie gut ist die App des Segway Navimow i150E und i108E?

Die App ist die gleiche wie im Vorjahr – und das ist auch gut so. Denn sie bietet viele Einstellungsmöglichkeiten und ist weitestgehend übersichtlich. Einrichtung und erste Schritte werden wie zuvor ausführlich in Bild und Text beschrieben, hier bleiben keine Fragen offen. Etwas nervig ist (ebenfalls wie im Vorjahr), dass bei der ersten Inbetriebnahme oder beim ersten Anlernen der Mähkarte die Einführungen nicht abgebrochen werden dürfen – das ist uns etwas zu viel Bevormundung. Ansonsten gibt es kaum etwas zu meckern, schließlich gab es die Möglichkeit zum nachträglichen Anpassen einer angelernten Zone bereits im Vorjahr.

Neu ist hingegen die Auto-Assist-Funktion. Sie erlaubt es, eine neue Zone nicht manuell wie gehabt mit dem Roboter als „RC-Car“ und dem Smartphone als Fernsteuerung umrunden zu müssen, sondern ihn das selbst vornehmen zu lassen. Dafür taucht an Rändern der neu anzulernenden Zone oben rechts das entsprechende Symbol auf, nachdem der Nutzer mit dem Anlernen begonnen hat. Anschließend fahren i105E oder i108E selbstständig an den Rändern des Rasens entlang und bringt sich die neue Zone selbst bei. Das klappt sogar außerhalb der Bluetooth-Reichweite, die sonst zum manuellen Anlernen zwingend vorausgesetzt wird.

Fährt sich der Bot doch mal fest, wird der Auto-Assist-Modus beendet und der Nutzer muss wieder das Steuer übernehmen. Hilfreich ist dabei die Funktion des automatischen Zurückfahrens entlang der zuvor gelernten Grenze. Dazu muss der Nutzer lediglich das Radiergummi-Symbol gedrückt halten, bis der Roboter wieder eine Position erreicht hat, ab der er manuell weitermachen möchte.

Zum Randmähen gibt es zudem die neue Ride-on-Funktion, bei der der Nutzer dem Roboter bestimmte Grenzbereiche angeben darf, die der hälftig überfahren darf. Das ist etwa bei Terrassen oder Wegen sinnvoll, die gleichauf mit dem Rasen sind. So werden die Kanten besser gemäht. Bei uns im Test wollte das aber nicht funktionieren. Etwas irreführend sind die Funktionen für den Regenschutz. Denn in der App sieht es so aus, als hätten i105E und 108E einen Regensensor, dem ist aber nicht so. Stattdessen verlassen sich beide Modelle auf den Wetterdienst Openweather, anhand dessen Daten die Roboter das Mähen ggf. unterbrechen. Bewegt ein Bot sich hingegen für einen längeren Zeitraum außerhalb des WLAN-Signals oder ist der Wetterdienst mal wieder nicht sehr akkurat, mähen die Navimows auch im stärksten Regenschauer munter weiter.

Wie gut mähen Navimow i105E und i108E?

Der Alltag gestaltet sich wie bei der H-Serie insgesamt sehr zufriedenstellend. Im Vergleich zu den älteren, aber besser ausgestatteten Modellen gibt es ein paar Unterschiede. So ist die Schnitthöhenverstellung nun manuell am Robot durchzuführen, dafür reicht sie jetzt von 20 bis 60 mm. Zuvor klappte das elektronisch über die App, dafür mähte die H-Serie nur 30 bis 60 mm. Wir finden das nicht schlimm – die Höhe verstellen vermutlich die meisten Nutzer nicht regelmäßig und auch unterschiedliche Zonen dürften in den meisten Fällen einheitlich hoch geschnitten werden. Außerdem sind wir kein Fan von Wimbledon-Rasen und niedrigen Schnitthöhen von 20 oder 30 mm, da das Grün gerade in der Sommerzeit schneller als bei Höhen von 50 oder 60 mm gelb oder braun wird.

Ansonsten sind wir von der neuen i-Serie sehr angetan. Die Navigation der neuen Modelle kommt indessen mit EFLS (Exact Fusion Locating System) in Generation 2.0 und zeigte sich im Test tatsächlich verbessert. Dabei sei angemerkt, dass Segway bei der H-Serie kontinuierlich Updates ausgeliefert hat, wodurch die Übergänge bei der Navigation von ELFS 1.0 zu 2.0 eher fließend statt sprunghaft verbessert sind. Insgesamt funktioniert die Mischung aus RTK-System (Real Time Kinematics mit GPS) und Kamera, die inzwischen 22 Gegenstände erkennen können soll, sehr gut. Gerade in schwierigen Ecken des Gartens, an denen der Vorgänger der H-Serie gern mal kurze Verschnaufpausen einlegte, um das GPS-Signal wiederzufinden (oder wie die Konkurrenz ganz aufgab), findet sich die i-Serie deutlich besser zurecht.

Dadurch mäht der Roboter nun auch unter Pflanzenüberhängen oder Bäumen konstant und genau weiter und selbst in Bereichen, wo zuvor nicht an Mähen zu denken war, macht das neue Modell nicht mehr schlapp. Der Rest ist weitestgehend identisch. Die Modelle i105E und i108E ziehen stur ihre gleichmäßigen Bahnen und weichen Hindernissen zum Großteil berührungslos aus. Das gilt für (künstliche) Igel, aber auch testweise verstreutes Gartenwerkzeug oder Kisten. Ein Stromkabel wurde im Test hingegen überfahren, wegen der geringen Höhe nahm es aber keinen Schaden. Wie immer gilt aber: Bei Dämmerung oder Nacht sollten Mähroboter zum Schutz von Tieren nicht fahren. Dafür gibt es auch wieder eine Option in der App, die den Roboter bei schwindendem Tageslicht zur Rückkehr zur Ladestation zwingt. Dank der kleinen LED-Lampe über der Vision-Fence-Kamera dockt der Roboter anschließend auch bei längerer Heimfahrt sicher an.

Der blaue Ring gibt wieder gute Signalstärke an - und die ist bei Segway Navimow i105E und i108E deutlich besser als in 2023 bei der H-Serie TechStage.de

Der Randschnitt klappt bei der i-Serie gefühlt etwas besser als bei der älteren H-Serie, durch die Antriebsräder vorn sind die neuen Modelle wendiger. Wer einen ordentlichen Randschnitt will, sollte aber Zonen manuell anlernen. Die Auto-Assist-Funktion funktioniert zwar prächtig, allerdings hält sie immer einen Abstand zwischen 5 und 15 cm zum Rand ein, sodass hier von „Randschnitt“ nicht die Rede sein kann. Durch die nun insgesamt stabilere Navigation dank EFLS 2.0 hat die i-Serie im Test in puncto Genauigkeit Vorteile.

An Stellen, an denen der Vorgänger starke Probleme mit zwischenzeitlich minutenlangen Pausen zum Wiederfinden des GPS-Signals hatte, mähen die Modelle der i-Serie jetzt durchgehend weiter. Dabei kann es lediglich passieren, dass einige Zusatzdrehungen eingebaut werden, damit die Roboter mit der Kamera die Lage sondieren können. Das führt im Umkehrschluss allerdings auch dazu, dass sich die beiden Roboter weniger gern „ins Gebüsch schlagen“.

Wer eine Grenze anlernt, die die Bots durch Blattwerk oder Ähnliches führt, wird im späteren Betrieb feststellen, dass sie davon abweichen und sich von Ästen, Zweigen oder Blättern vor der Linse zum Ausweichen verführen lassen. Das ist weit weniger als bei den Ecovacs-Modellen (Ecovacs Goat G1 800 Testbericht) der Fall, passiert aber dennoch regelmäßig. Was die Mähfähigkeit in Gebieten mit schlechter GPS-Abdeckung angeht, schlägt die günstige i-Serie von Segway sogar absolute Spitzenmodelle wie den Stiga A1500 (Testbericht).

Außerdem gibt es eine andere Hürde für die Segway-Modelle der neuen i-Serie. Während die meisten Mähroboter auch mit größeren Rasenflächen als den vom Hersteller angedachten klarkommen, ist die Obergrenze von 500 oder 800 m² bei i150E und i108E starr. Wer Zonen mit mehr Rasen anlernen möchte, schaut in die Röhre.

Bei der reinen Mähzeit hat der kleinere Segway Navimow i150E das Nachsehen. Während er rund 60 Minuten am Stück mäht und dann etwa 90 Minuten lang lädt, schafft der i108E etwa 120 Minuten Mähzeit bei 180 Minuten Ladung.

Preis

Der neue Segway Navimow i105E kostet in der UVP des Herstellers 999 Euro, der i108E 1299 Euro. Viel teurer sind H500E und H800E aus dem Vorjahr aber auch nicht mehr, die wir ebenfalls unten zeigen. Der Segway Navimow i105E kostet bei Obi rund 999 Euro, der i108E liegt bei 1299 Euro (Preisvergleich).

Fazit

Die neuen Navimow-i-Modelle von Segway sind eine gelungene Weiterentwicklung der älteren H-Serie. Da sie auf Preis-Leistung getrimmt sind, verzichten sie zwar auf ein paar Features wie die elektronische Mähhöhenverstellung, den Blade-Halt-Sensor, 4G oder den Frontbumper, punkten aber mit Neuen.

Da wäre etwa Auto Assist, mit dessen Hilfe die Roboter selbstständig ihre Mähkarten erstellen, außerdem die deutlich stabilere Navigation, mit der die i-Serie auch dort mähen kann, wie die H-Serie im vergangenen Jahr aufgegeben oder zumindest minutenlang ausgesetzt hat. Auch das Mähen der Ränder gelingt dem i150E und i108E etwas besser. Und dann ist da noch der günstigere Preis, der die Modelle sicherlich für weitere Interessenten spannend machen dürfte, obwohl die H-Modelle nicht mehr deutlich teurer sind. Wer Rasengrößen bis 500 oder bis 800 m² sein Eigen nennt, erhält mit den neuen i-Modellen Mähroboter ohne Begrenzungsdraht mit einem hervorragenden Preis-Leistungs-Verhältnis.

Stiga A-Serie

ab 2279.99 EUR

Traditionshersteller Stiga baut nicht nur Aufsitzmäher und anderes Gartenwerkzeug, sondern auch Mähroboter mit und ohne Begrenzungsdraht. Der Stiga A1500 will ohne Draht mit besonders genauer Ortung, perfektem Schnitt und geringem Gewicht punkten.

VORTEILE

- tolles, rasenschonendes Chassis

- gute Steigfähigkeit

- hervorragendes Schnittbild

- grandioser Empfang

- gute Navigation

- lange Garantie und kostenfreie Kommunikation via 4G

NACHTEILE

- Preis etwas höher

- App hat Luft nach oben

Mähroboter Stiga A1500 im Test

Traditionshersteller Stiga baut nicht nur Aufsitzmäher und anderes Gartenwerkzeug, sondern auch Mähroboter mit und ohne Begrenzungsdraht. Der Stiga A1500 will ohne Draht mit besonders genauer Ortung, perfektem Schnitt und geringem Gewicht punkten.

Seit 2018 liegt das Hauptquartier von Stiga im neu erbauten Firmensitz in Castelfranco Veneto in der Nähe von Venedig und produziert dort zahlreiche motorisierte Gartengeräte mit und ohne Akku. Seit 2023 fallen darunter auch Mähroboter ohne Begrenzungsdraht. Im Gegensatz zu den meisten bisher von uns getesteten Geräten kommen viele Stiga-Geräte direkt aus dem Werk in Italien und nicht aus China. Das bezieht sich auf Hardware wie Motor, Chassis und Akku, aber auch auf die Software, etwa die App. Außerdem sind die Rasenmäher-Roboter zwar inzwischen auch in Baumärkten wie Globus oder Bauhaus zu finden, allerdings gibt es zudem ein ausgeprägtes regionales Händlernetzwerk ähnlich wie bei Honda oder Kress.

Das kostet natürlich, ein Schnäppchen sind die Stiga-Mähroboter der A-Serie nicht. Das macht den Kampf gegen die chinesischen Neuankömmlinge wie den Dreame A1, den neuen Segway-Modelle oder auch aktualisierte Ecovacs-Geräten nicht gerade einfacher. Statt mit dem Preis will Stiga stattdessen mit Qualität und „Made in Europe“ überzeugen. Wir wollten ganz genau wissen, ob dieser Schlachtplan aufgeht, und haben uns nicht nur im Werk bei Venedig umgeschaut, sondern auch den kabellosen Stiga A1500 ganz genau unter die Lupe genommen.

Highlights

- super leichtes und gut ausgewogenes Chassis

- dadurch erstaunliche Steigfähigkeit

- schont den Rasen

- sehr guter GPS-Empfang

- tolle Navigation

- super Schnittbild

- lange Garantie

- Fachhändler für Service in der Nähe

Die verschiedenen Modelle gibt es hier am günstigsten:

Wie sieht der Stiga A1500 aus?

Im Gegensatz zum Mammotion Luba AWD im Rennwagendesign oder dem Ecoflow Blade, der wie ein Mondbuggy aus einem Sci-Fi-Film aussieht, kommt der Stiga A1500 recht konservativ daher. Am auffälligsten ist hier die gelb-schwarze Farbgebung des Roboters im Corporate Design, der Rest unterscheidet sich kaum von den kabelgebundenen G-Modellen des Herstellers oder anderen Schleifenmähern auf dem Markt. Kameras, Lidar („Laser/Radar“) oder andere Sensoren sucht man vergeblich, wie die meisten nicht chinesischen Hersteller verzichtet auch Stiga auf derartige Unterstützung. Zumindest aus Datenschutz-Sicht ist das ein großes Plus.

Konventionell ist auch der restliche Aufbau des Mähers. Die hinteren beiden Antriebsräder mit Stollenprofil werden vom gelben Gehäuse nicht verdeckt, die beiden antriebslosen Stützräder sind hingegen nur zu sehen, wenn der Roboter umgedreht wird. Einen gesonderten Bumper hat der A1500 nicht, stattdessen dient das ganze Chassis als Kontaktsensor. Das elektronisch verstellbare Mähwerk mit Mähteller und vier Klingen ist mittig statt nach rechts versetzt platziert, entsprechend ist der Stiga A1500 zumindest auf dem Papier kein ausgemachter Kantenkobold.

Oben befindet sich die typische große, rote Stopp-Taste, mit der der Bot nicht nur im Notfall angehalten, sondern auch die Abdeckung entriegelt wird, unter der sich ein kleines Folien-Bedienfeld mit LEDs befindet. Der Großteil der Bedienung dürfte aber ohnehin von den meisten Nutzern über die Smartphone-App abgewickelt werden. Einer der größten Vorteile des Stiga A1500 wird offensichtlich, wenn man ihn anhebt. Gerade einmal 8,5 Kg bringt er auf die Waage, das Mammotion-Modell wiegt mehr als doppelt so viel. Wie sich das genau auswirkt, klären wir im weiteren Verlauf des Tests.

Die Ladestation fällt vor allem durch ihre Unauffälligkeit auf – hier gibt es nicht einmal das hervorstechende Gelb des Roboters und auch keine LED-Beleuchtung. Oder zumindest ist die nur zu sehen, wenn der Roboter nicht in der Station steht – im Vergleich zur chinesischen Disco-Konkurrenz, die nachts ein wahres Farbfeuerwerk abstrahlt, ist das eine Wohltat.

Wie einfach klappen Einrichtung und Installation?

Je nach Kaufort müssen Nutzer den Roboter selbst mit der Stiga-GO-App verbinden (Baumarkt- oder Online-Kauf), alternativ macht das der Stiga-Händler, bei dem das Gerät gekauft wurde. Die Verbindung mit dem Roboter ist denkbar einfach, auch hier gilt: einfach den Anweisungen auf dem Smartphone-Display folgen. Wichtig ist dabei nur, den kleinen gelben Notschlüssel in die kleine Öffnung unter der oberen Abdeckung einzustecken – sonst passiert schlicht gar nichts. Außerdem möchte die App schon bei der Einrichtung wissen, wo das Modell gekauft wurde. Als Beleg dient dann Rechnung oder Kassenzettel. Wer diesen Schritt nicht überspringt und später einmal jährlich einen „Service“ bei einem der Vertragshändler durchführen lässt, bekommt eine verlängerte Garantie auf bis zu 5 Jahre. Spart sich der Kunde den Service etwa im zweiten Jahr, endet die Garantie nach drei Jahren – mehr dazu später.

Wichtig ist eine gute Positionierung der Basis- und Ladestation, hier helfen App oder Handbuch. Zu nah an Hauswand oder unter Bäumen sollte die Station nicht stehen. Bei uns steht sie wie bei den anderen Tests im vergangenen Jahr rund 2 bis 3 Meter von einer Hauswand entfernt und somit nicht optimal, hier gilt: gleiches Recht (oder gleiche Pflicht) für alle. Bei der Installation positiv: eine gesonderte Antenne gibt es grundsätzlich nicht, unter Zuhilfenahme einer 15-Meter-Verlängerung lässt sich aber das GNSS-Modul aus der Station ausbauen und an einem separaten Ort betreiben. Auch ganz woanders ist eine Installation möglich, dafür wird dann aber ein separates Netzteil benötigt. Die Befestigung für die Antenne ist hingegen bereits im Lieferkarton enthalten. Eine genaue Reichweitenangabe gibt es dabei nicht, Gerüchten nach sollen aber sogar etliche Kilometer Entfernung möglich sein. Damit könnte man theoretisch ganze Ortschaften mit einem Gerät abdecken, sofern Zufahrten zu den verschiedenen Rasenflächen vorhanden sind.

Wie gut ist die App?

Nach diesen Schritten geht es los. Der Nutzer landet wie bei der Konkurrenz auf einer Übersichtsseite, auf der alle mit der App verbundenen Geräte dargestellt werden. Hier gibt es eine kurze Information zu Verbindungsstatus, Akkuladestand und Status – also was der Mäher gerade tut. Auf der Geräteseite selbst wechselt vor allem der Hintergrund in ein schönes Rasenbild, es gibt die gleichen Angaben noch einmal (wenn auch in anderer Darstellung). Außerdem darf der Nutzer hier in seine Gartenverwaltung gehen oder den Mäher direkt zum Mähen schicken, im Betrieb anhalten sowie zurück zur Station schicken.

Spannend ist die Gartenverwaltung. Hier zeigt die App oben den Grundriss der bereits angelernten Zonen samt per Google Maps ausgelesener, angedeuteter Bebauung. Über einen Button ist der Wechsel in die Satellitenansicht möglich. Bei uns passte die Ansicht nicht, alle Gebäude waren mehrere Meter verschoben und blockierten (virtuell) teils die Mähzonen. Auswirkung auf die Navigation hatte das aber nicht. Unter der Karte, die zwar die Ladestation, nicht aber die Live-Position des Mähers zeigt, führt ein weiterer Button in die tiefere Gartenverwaltung. Darunter gibt es Einblick in Sperrzonen, die temporär oder dauerhaft nicht gemäht werden sollen. Zudem findet man auf dieser Seite noch den Übungsmodus, mit der man die Steuerung des Roboters per Handy probieren kann.

Wer erneut den Gartenbereich anwählt, landet endlich auf einer Karte, die auch den Live-Aufenthaltsort des A1500 anzeigt. Die Karte ist außerdem etwas größer und erlaubt über einen Button direkt zum Roboter zu springen – praktisch, wenn die Mähkarte größer ist. Was fehlt, ist eine Fortschrittsanzeige des Mähvorgangs, die haben wir schmerzlich vermisst. Unter der Karte werden die bereits angelegten Mähzonen samt deren Quadratmeterzahlen aufgelistet. Ein Fingertipp auf den Namen der Zone führt die sogenannten Verknüpfungen auf. Gemeint sind vom Nutzer festgelegte Pfade, die entweder die jeweilige Zone mit anderen oder der Ladestation verbinden – auch der muss (oder darf) händisch angelegt werden. Das ist vor allem dann praktisch, wenn die Basisstation nicht in oder an einer der Zonen liegen soll. Hier lassen sich weiterhin Pfade oder No-Mow-Zonen hinzufügen, außerdem eines von vier Schnittmustern auswählen („systematischer Nord-Süd-Schnitt“, „Systematischer Ost-West-Schnitt“, „Schachbrett“ oder „parallel in vier Richtungen“) oder gleich ein benutzerdefinierter Schnittwinkel. Abschließend darf der Besitzer hier die „Kantenbegradigung“ anwählen, die den Stiga-Mäher dazu bringt, nach geschnittener Fläche die Ränder der Mähfläche dreimal abzufahren – ein Übersetzungsfehler, von denen es noch ein paar weitere gibt.

Zu guter Letzt kann man die Schnitthöhe pro Zone in 5-Millimeter-Schritten von 20 bis 60 Millimeter variieren. Ganz unten geht es in die „Bereichsaktionen“, die der Nutzer ebenfalls erreicht, wenn er zuvor in der Zonenauflistung auf die drei Punkte am rechten Rand klickt – etwas doppelt gemoppelt. Hier lässt sich der A1500 zum Mähen der ausgewählten Zone bewegen (mehrere lassen sich so nicht auswählen), fährt den Bereich ab oder erlaubt das Anpassen der Umgrenzung. Übrigens: Wer die einzelnen Zonen statt Zone 1, Zone 2 usw. selbst benennen will, klickt oben rechts auf die drei Punkte. Dort steht derzeit zwar noch „Gerät umbenennen“, gemeint ist aber nicht der Roboter, sondern die Mähzone. Ganz unten im Bereich „Garten“ dürfen Nutzer Zonen einrichten, die der Roboter nur per menschlicher Muskelkraft erreicht, da es keine direkte Zufahrt für den Bot gibt – mähen kann der Roboter dort trotzdem. Außerdem gibt es hier den großen Button „Neue Zone Hinzufügen +“, der für jeden Technikfan eine ganz besondere Anziehung ausübt.

Wie erstellt der Stiga A1500 neue Mähzonen?

Das Einrichten neuer Mähzonen erfolgt bei Stiga wie bei der kabellosen Konkurrenz: Durch Abfahren der Ränder. Händler bieten dafür ein Wägelchen, auf das der Mäher gesetzt und dann vor sich hergeschoben werden kann. Alle anderen müssen den Roboter mit dem Smartphone wie ein ferngesteuertes RC-Auto einmal um die neu zu schaffende Mähzone fahren. Dabei erreicht der A1500 eher gemächliche Geschwindigkeit, was während des Erstellvorgangs völlig in Ordnung ist, auf dem Weg dorthin aber etwas ermüdend wirkt. Im Vergleich dazu müssen Nutzer dem Luba der ersten Generation auf höchster Fahrgeschwindigkeit regelrecht hinterher joggen.

Gestört hat uns beim Stiga-Modell aber nicht die niedrige Geschwindigkeit, sondern die etwas schwammige Steuerung. Der Roboter ließ sich im Test nur schwer geradeaus fahren, nach der ersten Lenkung kam es trotz großer Bemühungen schnell zu leichten Pendelbewegungen, um Überkorrekturen auszugleichen. Das machen Wettbewerber wie Mammotion oder Segway besser. Ansonsten klappte das Erstellen neuer Zonen problemlos, allerdings will der A1500 nach erfolgreich erstellter Zone diese im Anschluss testweise noch einmal komplett abfahren. Das kostet zwar Zeit und nervt gerade bei größeren, verwinkelten Zonen. Wer will, kann das aber mit Trick 17 abkürzen – einfach schnell die Stopp-Taste drücken, nachdem der Mäher die ersten Meter gefahren ist. Dann meldet die App zwar einen Fehler, die Zone ist trotzdem eingerichtet. Einen Unterschied zu tatsächlich noch einmal umrundeten Zonen konnten wir nicht ausmachen. Stiga spricht davon, dass der Bot ohnehin in den ersten 14 Tagen seine Mähflächen besser kennenlernt und so allmählich besser wird. Tatsächlich konnten wir anfangs Abweichungen von mehreren Zentimetern zur tatsächlich gefahrenen Spur erkennen, nach innen wohlgemerkt. Entsprechend gab es keine gravierenden Zwischenfälle wie Blumenmassaker oder Ähnliches. Scheinbar rechnet der Roboter immer noch ein paar Extra-Sicherheits-Zentimeter ein und tastet sich erst Tag für Tag näher an die geplante Begrenzung.

Inzwischen klappt übrigens auch eine nachträgliche Anpassung von Zonengrenzen, auch hier wird der zu ändernde Teil einfach neu abgefahren. Der Roboter fährt dabei sogar eigenständig an den frei wählbaren Startpunkt der zu ändernden Zone. Zum Marktstart fehlten solche Funktionen noch und generell ist die App umfangreicher, schöner und responsiver geworden. Ganz zufrieden sind wir damit aber bisher nicht. Bei uns dauert es immer 6 bis 8 Sekunden, ehe die App – etwa aus dem Hintergrund aufgerufen – wieder aktuelle Angaben macht.

Auch sind wir mit der zu tief versteckten Live-Karte nicht zufrieden, uns gefällt das so wie bei der chinesischen Konkurrenz besser. Dort ist die Karte fast immer der zentrale Dreh- und Angelpunkt und zeigt auch den Mähfortschritt an. Hinzu kommen Kleinigkeiten wie Übersetzungsfehler oder der Umstand, dass etwa der kleine Infobutton neben Status und Mähmodus auf der Hauptseite nur in eine ellenlange Liste mit Erklärungen zu allen Anzeigemöglichkeiten führt, statt direkt und ausschließlich Hilfe zum angezeigten Text zu geben. Insgesamt wirkt die App einfach etwas umständlich, bietet aber alle wichtigen Funktionen. Schlussendlich ist sie schon brauchbar, hat aber noch Luft nach oben.

Wie gut ist der Empfang vom Handy zum A1500?

Die Kommunikation zwischen Handy und Mäher erfolgt ausschließlich via 4G-Modul, das bereits im A1500 integriert ist und ein Roboterleben lang für den Kunden kostenfrei bleibt. Letzteres ist bei den meisten Konkurrenten anders, hier sind oft nur die ersten 1 oder 2 Jahre kostenfrei, danach müssen Besitzer in die eigene Tasche greifen. Wer eine halbwegs ordentliche Mobilfunkabdeckung am Mähort hat, kann von überall auf der Welt aus problemlos auf den Stiga-Roboter zugreifen.

Auch die Diebstahl-Sicherung wird über die App geregelt. Sobald ein Nutzer sich über die App als Eigentümer registriert hat, ist Zugriff auf den Mäher nur noch über das Benutzerkonto des Besitzers möglich. Löscht er den Roboter in seiner App, löscht er auch die Bindung an seinen Account. Im Zweifelsfall kann Stiga bzw. ein Fachhändler in der Nähe als letzte Instanz eine Wiederaufnahme der Verbindung herbeiführen, sofern die Eigentümerschaft zweifelsfrei (etwa durch Kaufbelege) verifiziert werden kann. Im Falle eines Diebstahls gibt es eine Nachricht auf das Smartphone des Besitzers, sobald der Mäher aus dem Geofence-Bereich entfernt wird. Ist das Gerät noch aktiviert, ist eine Ortung möglich.

Wie gut mäht der Stiga A1500 im Alltag?

Bevor wir auf diese Frage eingehen, wollen wir erwähnen, dass es der A1500 als erster Mähroboter im Jahr 2024 bei uns im Test und noch dazu zu einer recht frühen Jahreszeit schwerer als einige Pendants im vergangenen Jahr hatte. In Norddeutschland regnet es auch Mitte April noch sehr häufig, entsprechend tief und nass war der Rasen. Trotz allem war dieser zu Testbeginn schon recht hoch und glich zusätzlich einer Huckelpiste statt eines englischen Rasens. Hinzu kam eine geschlossene Wolkenschicht, die es der Ortung und Positionierung bei GPS-Mähern zusätzlich schwer macht. Trotzdem kam der Stiga A1500 auf ähnlich gute oder sogar bessere Ergebnisse wie unsere bisherige Nummer Eins, der Mammotion Luba unter besseren Bedingungen – beachtlich! Noch dazu geht der A1500 wesentlich schonender mit dem schwierigen, nassen Grün um, als der Luba oder dessen Nachfolger. Mehr dazu demnächst, sobald der Test mit dem Luba 2 möglich ist, ohne einen völlig zerstörten Acker aus dem Testrasen zu machen.

Bleiben wir beim Umgang mit dem Rasen. Der Stiga A1500 punktet mit für diese Klasse (der Hersteller gibt dem Namen entsprechend eine Rasenfläche von 1500 m² als angepeilte Gartengröße an) mit einem äußerst geringen Gewicht von nur 8,5 Kg. Der Mammotion Luba 2 wiegt rund 18 Kg, beim Segway Navimow sind es um 16 Kg und der Ecovacs Goat G1 kommt auf etwa 13,5 Kg. Zusammen mit seiner offensichtlich guten Gewichtsverteilung bewegt sich der A1500 trotz Regen beinahe leichtfüßig über das Grün, ohne es dabei aufzureißen. Tatsächlich haben wir selten durchdrehende Antriebsräder feststellen können – und wenn, dann nur sehr kurz. Andere Modelle wie der Ecoflow Blade fuhr sich trotz deutlich besserem (aber dennoch feuchtem) Wetter regelmäßig fest, seine durchdrehenden Räder gruben sich immer wieder ein. Auch der Segway Navimow geriet durch sein ruppiges Anfahren wieder und wieder ins Rutschen. Selbst Steigungen bewältigt der Stiga-Roboter nahezu ohne Rutschbewegungen. Das konnten wir zwar nicht selbst (im norddeutschen Testgarten) ausprobieren, dafür aber mit eigenen Augen auf dem Testgelände des Herstellers in Italien sehen. Nach offiziellen Angaben schafft der Roboter 45 Prozent Steigung (24 Grad) – wir waren verblüfft, wie einfach der A1500 an Hängen navigiert, obwohl er nur zwei angetriebene Räder hat.

Auch der eigentliche Rasenschnitt hat uns überzeugt. Aufgrund der schlechten Testbedingungen scheuen wir uns zwar, zweifelsfrei vom „besten Schnitt“ der bislang von uns getesteten Mäher ohne Begrenzungsdraht zu sprechen. Was wir gesehen haben, ist aber wirklich beeindruckend. Schon beim Erstschnitt bei viel zu langem Gras biss sich der A1500 kraftvoll durch. Uns ist bewusst, dass der eigentlich von einem Handmäher gemacht werden sollte, wir haben das gleich als Extremtest genommen. Das hat bislang nur der Luba geschafft, der Rest der Testmodelle konnte dafür oft nicht genug Kraft im Schnittwerk aufbringen. Das sah anfangs zwar erstaunlich gut, aber alles andere als perfekt aus. Nach einigen Durchgängen an verschiedenen Tagen wich das Massaker dann einem glatten Grün – im Rahmen der Möglichkeiten des Testareals. Dann kamen auch schön die Testbahnen zum Vorschein, die schnurgerade in den Rasen geschnitten wurden. Dabei besonders beachtlich: der niedrige Geräuschpegel, mit dem der A1500 mäht. Stiga spricht von 57 bis 59 LWA (Schalldruck direkt am Mäher), der A1500 gehört damit zu den leisesten Rasenrobotern ohne Begrenzungsdraht.

Im Rahmen der Möglichkeiten des Testareals hat der Stiga A1500 in kürzester Zeit aus einer Wiese (siehe hinterer Rand) eine fast schöne Grünfläche gemacht TechStage.de

Was uns erst irritiert hat, ist der Umstand, dass der A1500 seine Arbeit nicht fortsetzt, wenn er wegen leerem Akku zur Ladestation zurückgekehrt und nach etwa 2 Stunden wieder geladen ist. Stiga begründet das damit, dass das den Rasen schont, da immer nur ein Teil des Gartens gemäht wird und empfiehlt, maximal zwei Durchgänge pro Tag einzustellen. Denn nach dem Laden ist natürlich ein manueller oder ein geplanter Start möglich, wobei der Roboter an der zuletzt gemähten Stelle anknüpft. Was uns dann aber fehlt, ist eine Benachrichtigung per Push-Benachrichtigung, dass der Roboter wieder lädt. Solche Nachrichten gibt es nur, wenn er sich doch einmal festgefahren hat.

Oder natürlich bei anderen Vorkommnissen wie, wenn der Bot angehoben oder gar aus dem Garten entfernt wird. Vom Fahren in Dämmerung oder Nacht raten wir (und Stiga) übrigens dringend ab. Der A1500 hat zwar eine weit bis nach unten gezogene Frontschürze, mangels zusätzlicher Sensoren außer dem Stoßsensor kann er nachtaktive Tiere oder andere Hindernisse nicht erkennen.

Navigation – wie stabil ist der GPS-Empfang beim A1500?