Heise > Bestenlisten > Testsieger > Top 10: Der beste Mini-Fotodrucker im Test – Canon Selphy CP1500 ist Testsieger

Top 10: Der beste Mini-Fotodrucker im Test – Canon Selphy CP1500 ist Testsieger

Vergleichstest Bestenliste Fotodrucker Aufmacher heise bestenlisten

Wir haben über 20 Mini-Fotodrucker für das Handy getestet und miteinander verglichen. Hier zeigen wir die 10 besten Fotodrucker fürs Handy.

Egal, ob auf dem Kindergeburtstag, der Familienfeier, einem Event, für Briefe an die Oma und die Fotowand zu Hause: Bilder aus dem Mini-Fotodrucker sind begehrt, denn sie machen die meist nur digital vorliegenden Bilder anfassbar. So richtig flexibel werden Fotodrucker, wenn sie mit Akku daherkommen. Zink-Fotodrucker sind am weitesten verbreitet. Außerdem gibt es OLED-Drucker und Drucker mit Thermosublimationsverfahren. Aber auch einige Exoten mischen den Markt auf.

Diese Bestenliste zeigt die 10 besten mobilen Fotodrucker fürs Handy aus gut 20 Tests.

KURZÜBERSICHT Ratgeber

Canon Selphy CP1500

Der Canon Selphy CP1500 ist ein hervorragender mobiler Fotodrucker. Er überzeugt mit exzellenter Druckqualität dank Thermosublimationsverfahren. Das kompakte Design und der SD-Kartenslot ermöglichen die Nutzung auch unterwegs.

Der Canon Selphy CP1500 kostet bei Amazon aktuell 129 Euro. So richtig punktet der kleine Fotodrucker bei den Folgekosten. So kostet das Set aus 108 Stück Fotopapier in der Größe 10 x 15 cm inklusive Farbpatrone nur 25 Euro bei Galaxus. Das macht etwa 25 Cent pro Bild. Ein echtes Argument für den tollen Fotodrucker von Canon.

VORTEILE

- hervorragende Druckqualität dank Thermosublimation

- einfache Bedienung über Canon Print App

- günstige Folgekosten mit 20 Cent pro Bild

NACHTEILE

- eingeschränkte Mobilität

- niedrige Druckgeschwindigkeit

Canon Selphy QX20

Der Canon Selphy QX20 für 129 Euro bei Amazon druckt Fotos in sehr guter Qualität. Die Bilder sind gestochen scharf, haben natürliche Farben und tiefes Schwarz. Der Thermosublimationsdruck sorgt für weiche Farbübergänge und eine hohe Farbtiefe. Die Auflösung von knapp 300 dpi ist für die Bildgröße von 7,2 x 7,2 cm ausreichend.

Abstriche muss der Käufer bei der Bedienung des QX20 machen. Wie bei den meisten Mini-Druckern erfolgt die Einrichtung und Bedienung komplett über die App. Diese ist nicht unbedingt selbsterklärend.

VORTEILE

- Druckqualität mit scharfen Details, hohem Kontrast und satten Farben

- mobiler Einsatz dank kompakter Größe und Akku

- hohe Verarbeitungsqualität

NACHTEILE

- Fotoformat auf maximal 7,2 x 7,2 cm beschränkt

- teures Fotopapier

- App benötigt Eingewöhnung

Xiaomi Mi Fotodrucker

Der Xiaomi Mi Pocket Printer ist ein grundsolider Zink-Drucker, der mit seiner Fotoqualität, der Bedienung und dem Funktionsumfang zu gefallen weiß. Die Verarbeitung ist hochwertig, der Druckmechanismus schnell und der Akku stark. Als Manko fällt die etwas umständliche App-Anbindung auf. Immer den Drucker neu verbinden zu müssen, nervt mit der Zeit.

VORTEILE

- Gute Fotoqualität für einen Zink-Drucker

- Kreative Druckoptionen

- Günstiger Anschaffungspreis

NACHTEILE

- App-Anbindung etwas umständlich

- Nicht ganz so detailreiche Ausdrucke

Thermosublimation: Hochwertig, günstig, gemächlich

Beim Thermosublimationsdruck, wie ihn etwa der Canon Selphy CP1500 oder der Polaroid Hi-Print 4x6 nutzen, wird ein Farbband mit den Grundfarben Cyan, Magenta und Gelb verwendet. Durch präzise Erhitzung des Druckkopfs verdampfen die Farbpigmente und gehen direkt auf spezielles Fotopapier über, ohne flüssige Zwischenstufe. Abschließend legt der Drucker eine transparente Schutzschicht auf, die das Bild vor Feuchtigkeit, Schmutz und UV-Licht schützt. Hersteller wie Canon geben eine Haltbarkeit von bis zu 100 Jahren an, was diese Technik besonders langlebig macht.

Die Qualität der Ausdrucke ist hervorragend: Farben wirken kräftig und natürlich, Verläufe sind weich, und Details kommen gestochen scharf zur Geltung. Der Haken? Der Druckvorgang dauert mit 40 bis 100 Sekunden pro Bild vergleichsweise lange, und es werden sowohl spezielles Papier als auch Farbbänder benötigt. Auch sind die Drucker größer als Modelle mit alternativen Druckverfahren. Dennoch bleibt Thermosublimation die erste Wahl für alle, die Wert auf höchste Bildqualität legen, etwa für Postkartenformate oder hochwertige Fotoalben.

Zink-Technik: Kompakt und schnell

Die Zink-Technik, wie sie in Modellen wie dem Xiaomi Mi Fotodrucker oder dem Canon Zoemini 2 zum Einsatz kommt, setzt auf spezielles Fotopapier, das bereits Farbkristalle enthält. Diese werden durch Hitze aktiviert, sodass kein separates Farbband nötig ist. Das macht Zink-Drucker besonders kompakt und mobil. Der Druckvorgang ist mit etwa 50 Sekunden pro Bild relativ schnell, und das Papier ist häufig selbstklebend, was es ideal für Sticker oder Collagen macht.

Allerdings ist die Farbsättigung etwas schwächer, und die Detailtiefe kann nicht mit Thermosublimationsdruckern mithalten. Auch die Haltbarkeit der Ausdrucke liegt mit 10 bis 20 Jahren deutlich unter der von Thermosublimation. Gelegentlich treten bei günstigen Modellen Streifen auf, was die Bildqualität mindern kann. Für spontane Schnappschüsse und kreative Projekte ist Zink jedoch eine praktische und kostengünstige Lösung.

OLED-Dreifarbbelichtung: Retro-Charme mit moderner Technik

Drucker wie der Fujifilm Instax Mini Link 3 oder der Instax Square Link setzen auf eine Dreifarbbelichtung mit organischen Leuchtdioden (OLED). Dabei wird lichtempfindliches Fotopapier nacheinander mit den Grundfarben belichtet, um ein Bild zu erzeugen. Das Ergebnis sind Fotos mit einem charmanten Retro-Look, oft mit weißen Rändern im Polaroid-Stil. Der Druckprozess ist flott: Nach etwa 10 Sekunden Datenübertragung und 10 Sekunden Druck entwickelt sich das Bild innerhalb von 90 Sekunden vollständig.

Die Farben sind lebendig, wenn auch nicht so präzise wie bei Thermosublimation, und die Schwarzwerte erreichen nicht ganz die Tiefe größerer Drucker. Die Ausdrucke sind durch eine Kunststoffschicht robust und sogar spritzwassergeschützt. Für Retro-Fans ist diese Technik ideal, auch wenn weißen Ränder nicht immer ausgeschlossen werden können.

Thermodruck: Günstig, aber limitiert

Thermodrucker wie der Peripage A6 arbeiten mit einfachem Thermopapier, das durch punktgenaues Erhitzen schwarze Pixel erzeugt. Farben sind hier nicht möglich, und die Druckqualität bei Fotos ist eher rudimentär – Details wirken grobpixelig, Graustufen fehlen.

Dafür ist die Technik extrem günstig und schnell, was sie perfekt für Text, QR-Codes oder kinderfreundliche Bastelprojekte macht. Die Haltbarkeit der Ausdrucke ist jedoch gering, da Thermopapier schnell verblasst. Wer einen Spaßdrucker für kreative, preiswerte Projekte sucht, findet hier eine passende Lösung, sollte aber keine hochwertigen Fotos erwarten.

Polaroid-Belichtung: Nostalgie pur

Der Polaroid Lab verfolgt einen einzigartigen Ansatz: Statt digital zu drucken, fotografiert er den Smartphone-Bildschirm ab und belichtet damit echten Polaroid-Film. Nach dem Druck entwickelt sich das Bild chemisch innerhalb von etwa 10 bis 15 Minuten – ein Prozess, der nostalgischen Charme versprüht.

Die Fotos haben weiche Konturen und gedämpfte Farben, die den typischen Polaroid-Look ausmachen. Besonders Schwarzweiß-Aufnahmen wirken atmosphärisch. Allerdings ist die Schärfe nicht pixelgenau, und der Prozess ist empfindlich: Licht oder falsches Handling können den Film ruinieren. Diese Technik richtet sich an Nostalgie-Fans, die den analogen Charakter schätzen, aber bereit sein müssen, für jedes Bild tief in die Tasche zu greifen.

Folgekosten: Teurer Fotospaß?

Die Anschaffungskosten eines Fotodruckers sind nur die halbe Wahrheit – die laufenden Kosten entscheiden oft, ob ein Gerät langfristig überzeugt. Thermosublimationsdrucker wie der Canon Selphy CP1500 punkten mit günstigen Folgekosten: Ein Set aus 108 Blatt Fotopapier inklusive Farbband kostet mitunter nur 22 Euro, was rund 20 Cent pro Bild ergibt. Selbst teurere Modelle wie der Polaroid Hi-Print 4x6 kommen auf 44 Cent pro Bild, was für die gebotene Qualität noch akzeptabel ist.

Zink-Drucker liegen im Mittelfeld: Mit 60 Cent pro Bild (z. B. Xiaomi Mi Fotodrucker, Canon Zoemini 2) sind sie etwas teurer, bieten aber kleinere, handliche Formate. OLED-Drucker wie der Instax Mini Link 3 oder der Instax Square Link kosten 85 bis 95 Cent pro Bild, da das spezielle Fotopapier teurer ist. Thermodrucker wie der Peripage A6 sind unschlagbar günstig: Für wenige Euro erhält man Meter an Papier. Am teuersten ist der Polaroid Lab: Mit 1,70 bis 2 Euro pro Bild ist er nur für ausgewählte, besondere Momente geeignet.

Worauf sollte man achten?

Neben dem Druckverfahren und den Kosten gibt es weitere Aspekte, die den perfekten Fotodrucker ausmachen.

Die Bildgröße spielt eine große Rolle: Thermosublimationsdrucker liefern oft Postkartenformate (10 x 15 cm) oder quadratische Bilder (7,2 x 7,2 cm), ideal für Alben oder Wanddekoration. Zink-Drucker drucken kleinere Formate (5 x 7,6 cm), die sich als Sticker oder für Collagen eignen. OLED-Drucker bieten Retro-Formate (4,6 x 6,2 cm oder 6,2 x 6,2 cm), während Thermodrucker Endlospapier für kreative Projekte nutzen. Der Polaroid Lab liefert quadratische Bilder (7,9 x 7,9 cm) mit nostalgischem Flair.

Mobilität ist ein weiterer Faktor. Zink- und OLED-Drucker sind dank ihrer Kompaktheit und integrierten Akkus perfekt für unterwegs. Thermosublimationsdrucker sind oft größer und benötigen manchmal eine Steckdose, wobei Modelle wie der Canon Selphy QX20 mit optionalem Akku punkten. Thermodrucker wie der Peripage A6 sind extrem handlich, aber auf Schwarz-Weiß beschränkt. Der Polaroid Lab ist mit 655 Gramm weniger mobil, bietet aber Akkubetrieb.

Die Bedienung erfolgt bei den meisten Geräten über Smartphone-Apps. Während die Canon Print App oder die Instax-App viele kreative Funktionen wie Filter, Rahmen oder Collagen bieten, sind sie nicht immer intuitiv. Zink-Apps wie die Xiaomi Home App können Registrierungspflichten haben, was nervig ist. Die Polaroid-App ist simpel, aber auf wenige Bearbeitungsoptionen beschränkt. Thermodruck-Apps wie die des Peripage A6 bieten viele Vorlagen, sind aber oft unübersichtlich.

Die Haltbarkeit der Ausdrucke variiert stark. Thermosublimationsdrucke sind durch ihre Schutzschicht bis zu 100 Jahre haltbar. Zink-Bilder halten 10 bis 20 Jahre, sind aber UV-empfindlich. OLED-Ausdrucke sind durch ihre Kunststoffschicht robust, während Thermodrucke schnell verblassen. Polaroid-Bilder sind langlebig, aber während der Entwicklung empfindlich.

Sofortbildkameras

In den Achtzigern waren sie der Hit: Sofortbildkameras von Polaroid & Co. Sie standen nie für höchste Bildqualität, dafür aber für einzigartige Aufnahmen und sofortige Verfügbarkeit. Wer sich den Charme analoger Polaroid-Fotos zurückholen will, kann mittlerweile wieder auf eine große Auswahl verschiedener Sofortbildkameras zurückgreifen.

Dabei unterscheidet man zunächst zwischen analogen und digitalen Sofortbildkameras. Bei den Analogen (die trotzdem häufig jede Menge digitale Features wie Bluetooth und App bieten) heißt es Einschalten, Blitz aktivieren, Anvisieren, Abdrücken und auf das fertige Foto warten. Dieses kommt nach einigen Sekunden aus der Kamera. Dann heißt es fünf bis zehn Minuten warten, bis das Bild fertig entwickelt ist. ISO-Settings, Blendenwahl oder Einstellungen der Belichtungszeit sucht man hier jedoch vergeblich.

Der Klassiker und das Synonym für alle Sofortbilder schlechthin ist Polaroid. Auch von Fujifilm und Lomography sind analoge Kameras für Preise ab 75 Euro erhältlich. Die Modelle von Lomography arbeiten dabei mit den gleichen Filmen, wie die Instax-Kameras von Fujifilm.

Digitale Sofortbildkameras sind im Grunde Digitalkameras mit integriertem Mini-Drucker. Ihre Ausdrucke sind meist kleiner als die der klassischen Polaroid-Kamera. Der größte Vorteil dieser Variante: Die Bilder können in der Regel erst überprüft und teils sogar bearbeitet werden, bevor sie auf Papier gedruckt werden. Zusätzlich besteht die Möglichkeit, die Aufnahmen zu sichern, um sie etwa am PC zu bearbeiten oder sie per Mail zu versenden. Ausführlicher widmen wir uns dem Thema in unserem Ratgeber zu Sofortbildkameras.

Fazit

Der Canon Selphy CP1500 druckt am schönsten und seine Bilder sind verhältnismäßig günstig. Die Bilder des Instax Square Link erinnern frappierend an alte, charmante Polaroid-Ausdrucke. Der Xiaomi Mi Fotodrucker ist unser Preis-Leistungs-Tipp.

Interessante Artikel sind zudem Mond mit dem Smartphone fotografieren: So gelingt die perfekte Aufnahme ab 10 Euro sowie Bilder retten: Fotos, Dias & Negative scannen und sichern.

BESTENLISTE

Testsieger

Canon Selphy CP1500

Der Canon Selphy CP1500 ist ein mobiler Mini-Fotodrucker, der mit Thermosublimationstechnik randlose Fotoprints in Postkartengröße druckt. Wir haben den Drucker im Test und zeigen, was er kann.

VORTEILE

- hervorragende Druckqualität dank Thermosublimation

- einfache Bedienung über Canon Print App

- günstige Folgekosten mit 20 Cent pro Bild

NACHTEILE

- eingeschränkte Mobilität

- niedrige Druckgeschwindigkeit

Canon Selphy CP1500 im Test

Der Canon Selphy CP1500 ist ein mobiler Mini-Fotodrucker, der mit Thermosublimationstechnik randlose Fotoprints in Postkartengröße druckt. Wir haben den Drucker im Test und zeigen, was er kann.

Mobile Fotodrucker erfreuen sich großer Beliebtheit. Kein Wunder, schließlich lassen sich damit schnell und unkompliziert Fotos direkt vom Smartphone drucken. Dabei muss man nicht mal zu Hause sein. Eine Steckdose reicht und schon kann es losgehen. Im Falle des CP1500 kann man sogar einen Akku dazu kaufen.

Während viele Hersteller dabei auf die Zink-Drucktechnik setzen, bleibt Canon der Thermosublimation treu. Die Technik verspricht eine höhere Druckqualität als bei Zink. Das zeigt sich auch bei unserem Testgerät, dem Canon Selphy CP1500. Dieser tritt die Nachfolge des beliebten Canon Selphy CP1300 (Testbericht) an. Wir haben uns den Drucker näher angeschaut.

Der Canon Selphy CP1500 kostet bei Amazon aktuell 129 Euro.

Wie funktioniert Thermosublimationsdruck?

Bevor wir tiefer in den Test einsteigen, werfen wir zunächst einen genaueren Blick auf die Thermosublimation als Druckverfahren. Das Geheimnis liegt im Thermotransferband. Dieses enthält die Farben Cyan, Magenta und Gelb sowie einen transparenten Schutzfilm. Beim Druckvorgang überträgt der Druckkopf die Farben nacheinander durch Erhitzen auf das Fotopapier. Die Hitze verwandelt die Farbe dabei direkt vom festen in den gasförmigen Zustand (Sublimation). So entstehen besonders feine Farbübergänge ohne sichtbare Abstufungen und Druckraster.

Am Ende versiegelt der Drucker das Bild mit dem Schutzfilm. Dieser schützt es vor Feuchtigkeit, Schmutz und Ausbleichen. Canon gibt eine Haltbarkeit von bis zu 100 Jahren an. Zum Vergleich: Bei Zink-Druckern sind es 10 bis 20 Jahre.

Der Vorteil von Thermosublimation ist die exzellente Druckqualität. Nachteilig ist der mit rund 40 bis 50 Sekunden recht langwierige Druckvorgang.

Optik und Verarbeitung des Canon Selphy CP1500

Der Canon Selphy CP1500 zeigt sich komplett in Weiß oder Schwarz und setzt auf ein schlichtes Design. Mit 18,1 x 13,6 x 6,4 cm ist der Drucker verglichen mit anderen Mini-Fotodruckern recht groß, passt aber in jeden Rucksack. Auch die 860 g Gewicht sind noch gut tragbar.

Die Verarbeitung ist hochwertig und robust. Der obere Deckel lässt sich für die Bestückung mit Papier und Farbband weit öffnen. An den Seiten gibt es einen Papierfach-Einschub sowie einen SD-Kartenslot und USB-C-Anschluss.

Die auffälligste Neuerung im Vergleich zum Vorgänger CP1300 ist sicherlich das Display. Es misst nun 3,5 Zoll (8,9 cm) statt 2,7 Zoll. Auch die Auflösung ist gestiegen. Man kann das Display nicht mehr nach oben klappen, die Blickwinkelstabilität ist aber gut genug, um alle Inhalte auch bei seitlicher Betrachtung erkennen zu können.

Auf der Rückseite versteckt sich hinter einer Klappe das Batteriefach für den optionalen Akku. So lässt sich der CP1500 auch ohne Steckdose betreiben. Alternativ gibt es ein Steckernetzteil.

Canon Selphy CP1500 Bilder

Kompatibilität und Konnektivität

Die Verbindung zu Smartphones und Tablets klappt per WLAN. Nach dem Download der Canon Print App müssen Nutzer nur den Anweisungen folgen. Verschiedene Anschlüsse erlauben außerdem den Druck direkt vom PC/Mac, von einer Kamera oder von USB-Sticks.

An Speicherkarten unterstützt der CP1500 die Formate SD, SDHC und SDXC. Schade: Es gibt nur einen Steckplatz. Beim Vorgänger waren es noch zwei.

Bedienung über das Display

Das farbige Touchdisplay ist das Herzstück des Canon Selphy CP1500. Die Menüführung ist übersichtlich gestaltet. Man findet sich schnell zurecht.

Praktisch ist die Möglichkeit, Fotos direkt am Drucker zu bearbeiten. Neben Zuschneiden und Drehen lassen sich auch Filter, Sticker, Texte oder Rahmen hinzufügen. Nichts davon erreicht das Niveau einer Fotobearbeitungs-App. Für schnelle Anpassungen zwischendurch reicht es aber.

Die Canon Print App

Die Canon Print App ist eine zentrale Anlaufstelle für alles rund ums mobile Drucken. Hier lassen sich Bilder auswählen, bearbeiten und an den Drucker schicken.

Im Vergleich zum Vorgänger hat sich einiges getan. Es gibt deutlich mehr Gestaltungsmöglichkeiten wie Vorlagen, Sticker und Schriften. Auch die Bedienbarkeit hat Canon verbessert. Die App wirkt aufgeräumter und bietet an den richtigen Stellen Hilfe an.

Leider mangelt es an Feinheiten. So stürzt die App manchmal beim Bildimport ab oder reagiert nicht auf Eingaben. Insgesamt hinterlässt die Software aber einen soliden Eindruck. Toll: Sie lässt sich auch mit älteren Selphy-Modellen wie dem CP1300 nutzen.

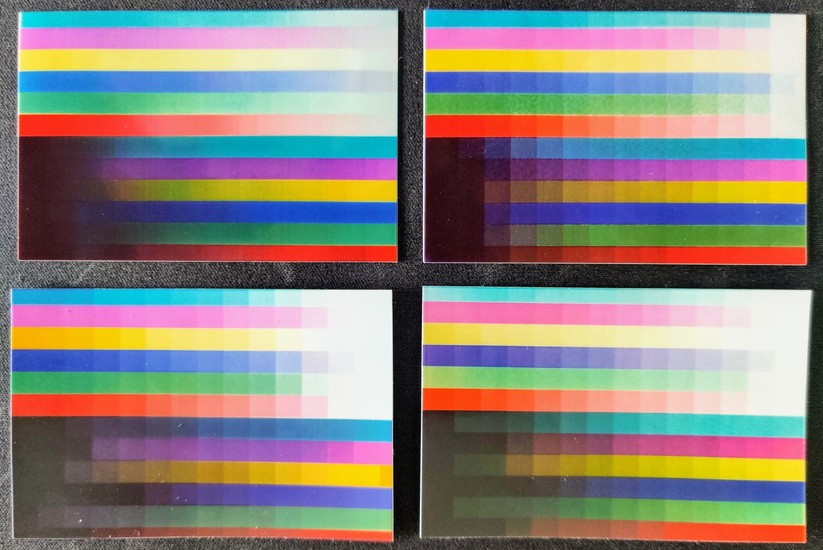

Druckqualität des Canon Selphy CP1500

Kommen wir zum wichtigsten Punkt: Wie gut ist die Druckqualität? Die Antwort lautet: Hervorragend. Der CP1500 liefert randlose Fotos in Postkartengröße (10 x 15 cm), die locker mit Abzügen von Foto-Dienstleistern mithalten können.

Die Farben sind kräftig und natürlich. Hauttöne wirken realistisch. Auch feine Details und Verläufe gibt der Drucker gut wieder. Den Druckbereich von 16,7 Millionen Farben merkt man den Fotos positiv an.

Im Vergleich zum Vorgänger gelingt die Abstimmung noch eine Spur besser. Der Unterschied ist aber minimal. Wer bereits einen CP1300 besitzt, muss deshalb nicht extra aufrüsten.

Druckgeschwindigkeit

Was die Geschwindigkeit angeht, darf man keine Wunder erwarten. Der CP1500 braucht für den Druck eines Fotos rund 41 Sekunden. Das ist eine leichte Verbesserung zum CP1300 (47 Sekunden). Zink-Drucker wie der Canon Zoemini (Testbericht) sind hier merklich schneller.

Kosten

Der Canon Selphy CP1500 kostet bei Amazon aktuell 129 Euro. So richtig punktet der kleine Fotodrucker bei den Folgekosten. So kostet das Set aus 108 Stück Fotopapier in der Größe 10 x 15 cm inklusive Farbpatrone nur 25 Euro bei Galaxus. Das macht etwa 25 Cent pro Bild. Ein echtes Argument für den tollen Fotodrucker von Canon.

Fazit

Der Canon Selphy CP1500 ist ein hervorragender mobiler Fotodrucker. Er überzeugt mit exzellenter Druckqualität dank Thermosublimationsverfahren. Das kompakte Design und der SD-Kartenslot ermöglichen die Nutzung auch unterwegs.

Im Hinblick auf Bedienkomfort punktet der CP1500 mit einem großen Farb-Touchdisplay und der überarbeiteten Canon Print App.

Wer die bestmögliche Druckqualität für seine Smartphone-Fotos sucht, ist beim Selphy CP1500 goldrichtig. Denn an die Fotoqualität und den günstigen Preis des Fotopapiers kommt kein Zink-Drucker heran.

Thermosublimation in Mini

Canon Selphy QX20

Der Canon Selphy QX20 ist der Nachfolger des beliebten QX10 und druckt quadratische Mini-Fotos in guter Qualität. Im Test überprüfen wir die Druckqualität, Handhabung und die App des mobilen Fotodruckers.

VORTEILE

- Druckqualität mit scharfen Details, hohem Kontrast und satten Farben

- mobiler Einsatz dank kompakter Größe und Akku

- hohe Verarbeitungsqualität

NACHTEILE

- Fotoformat auf maximal 7,2 x 7,2 cm beschränkt

- teures Fotopapier

- App benötigt Eingewöhnung

Canon Selphy QX20 im Test

Der Canon Selphy QX20 ist der Nachfolger des beliebten QX10 und druckt quadratische Mini-Fotos in guter Qualität. Im Test überprüfen wir die Druckqualität, Handhabung und die App des mobilen Fotodruckers.

Mini-Fotodrucker sind praktisch, um schnell und unkompliziert Bilder vom Smartphone zu drucken. Sie sind klein, handlich und brauchen kaum technisches Know-how. Dennoch können viele kleine Mini-Fotodrucker mit Druckqualität und Farbwiedergabe von klassischen Fotodruckern wie dem Canon Selphy CP1500 nicht mithalten. Anders ist das beim Canon Selphy QX20. Er setzt auf das hochwertige Thermosublimationsverfahren.

Wie ist die Optik und die Verarbeitung des Canon Selphy QX20?

Der Canon Selphy QX20 ist viel kleiner als ein durchschnittlicher Tintenstrahldrucker, aber deutlich größer als die meisten mobilen Fotodrucker. Sein Gehäuse misst ungefähr 10 x 14,5 x 3 cm und bringt gut 450 g auf die Waage. Damit ist er immer noch handlich genug, um ihn bei Bedarf mitzunehmen.

Das Gehäuse des QX20 besteht aus mattem Kunststoff und hinterlässt einen soliden und langlebigen Eindruck. Für den Test liegt uns die Farbvariante in dezentem Rot vor, es gibt ihn auch in Schwarz und Weiß. Die Oberseite des Druckers ziert ein schickes quadratisches Muster, passend zu den quadratischen Ausdrucken.

An Bedienelementen gibt es lediglich einen Power-Button zum Ein- und Ausschalten sowie zwei Status-LEDs. Der Drucker wird über einen USB-C-Anschluss geladen. Für das Fotopapier und die Druckerpatrone gibt es zwei separate Öffnungen. Das Einlegen ist einfach und selbsterklärend.

Canon Selphy QX20 Bilder

Was kann die App des Canon Selphy QX20?

Vor dem ersten Druck muss die Canon-Selphy-App installiert werden. Leider ist die App – wie so viele Foto-Apps – nicht sonderlich intuitiv. Nach dem ersten Start muss der Nutzer der App Zugriff auf die Fotogalerie des Smartphones geben, dann wählt er ein Foto zum Drucken aus. Die App kann auf Wunsch auch auf den Cloud-Dienst Google Fotos zugreifen.

In der App lassen sich auch Collagen aus mehreren Fotos erstellen. Nur in diesem Modus stehen kreative Funktionen wie Stempel, Rahmen und Text zur Verfügung. Einzelne Fotos hingegen kann der Nutzer lediglich mit Datum versehen, zuschneiden oder mit Filtern und Farbanpassungen optimieren. Letzteres Menü ist etwas versteckt, man muss das Foto in der Druckvorschau noch einmal antippen.

Canon Selphy QX20 Screenshot

Wie gut ist die Druckqualität des Canon Selphy QX20?

Das Herzstück des QX20 ist der Thermosublimationsdruck. Bei diesem Verfahren werden die Farbschichten aus einer Farbfolie durch Hitze auf das Fotopapier übertragen. Dabei verdampft (sublimiert) die Farbe und lagert sich auf dem Papier ab. Der Drucker überträgt nacheinander die Grundfarben Gelb, Magenta und Cyan sowie eine Schutzschicht auf das Papier. Dafür fährt das Foto mehrfach aus dem Drucker aus und wieder ein. Der Prozess dauert rund 45 Sekunden pro Bild.

Laut Canon hält die Schutzschicht die Farben bis zu 100 Jahre und schützt vor Feuchtigkeit und Abrieb. Die Auflösung von 287 x 287 dpi (Pixel pro Inch) sorgt für eine hohe Detailgenauigkeit. Der QX20 kann 256 Farbstufen pro Grundfarbe darstellen, insgesamt also rund 16,7 Millionen Farben.

Im Test überzeugt der QX20 mit sehr scharfen Bildern und satten, natürlichen Farben. Die hohe Farbtiefe sorgt für weiche Farbverläufe ohne Treppeneffekte. Die Schwarzwerte sind tiefschwarz, dadurch entstehen hohe Kontraste. Im Vergleich zu Fotodrucken aus einem Fotolabor können die QX20-Ausdrucke zwar nicht ganz mithalten, sie sehen aber deutlich besser aus, als man es von einem Mini-Drucker erwarten würde.

Wie ist die Akkulaufzeit des Canon Selphy QX20?

Der Akku des Canon Selphy QX20 hält laut Hersteller für bis zu 20 Fotodrucke. In unserem Test drucken wir 15 Bilder mit einer Akkuladung und haben noch Restkapazität für weitere Bilder.

Wie teuer ist der Canon Selphy QX20?

Der Canon Selphy QX20 kostet 129 Euro bei Amazon. Das ist ein fairer Preis für die gebotene Druckqualität. Das Fotopapier für den QX20 gibt es in zwei Varianten: Quadratisch mit 7,2 x 7,2 cm oder rechteckig mit 5,4 x 7,2 cm. Die rechteckigen Ausdrucke haben eine selbstklebende Rückseite. Eine Packung mit 20 Blatt kostet mit Versand 20 Euro. Der Preis pro Foto liegt also bei rund einem Euro. Bei der 60-Batt-Variante ab 45 Euro reduziert sich der Preis pro Ausdruck auf 75 Cent.

Fazit

Der Canon Selphy QX20 druckt Fotos in hoher Qualität. Die Bilder sind gestochen scharf, haben natürliche Farben und tiefes Schwarz. Der Thermosublimationsdruck sorgt für weiche Farbübergänge und eine hohe Farbtiefe. Die Auflösung von knapp 300 dpi ist für die Bildgröße von 7,2 x 7,2 cm ausreichend. Besonders praktisch für unterwegs ist der Akku des QX20, der mit einer Ladung 15 bis 20 Bilder druckt.

Abstriche muss der Käufer bei der Bedienung des QX20 machen. Wie bei den meisten Mini-Druckern erfolgt die Einrichtung und Bedienung komplett über die App. Diese ist leider nicht sonderlich intuitiv.

Insgesamt ist der Canon Selphy QX20 eine sehr gute Wahl, wenn man einen mobilen Drucker für kleine Fotos sucht. Alternativen mit vergleichbarer Bildqualität sind rar.

Preis-Leistungs-Tipp

Xiaomi Mi Fotodrucker

Der kleine und handliche Xiaomi Mi Pocket Printer will dank Zink-Technologie Fotos schnell und ohne aufwändige Tintenpatronen mobil drucken. Wie gut das für unter 60 Euro klappt, zeigt unser Test.

VORTEILE

- Gute Fotoqualität für einen Zink-Drucker

- Kreative Druckoptionen

- Günstiger Anschaffungspreis

NACHTEILE

- App-Anbindung etwas umständlich

- Nicht ganz so detailreiche Ausdrucke

Xiaomi Mi Fotodrucker im Test

Der kleine und handliche Xiaomi Mi Pocket Printer will dank Zink-Technologie Fotos schnell und ohne aufwändige Tintenpatronen mobil drucken. Wie gut das für unter 60 Euro klappt, zeigt unser Test.

Mobile Fotodrucker liegen im Trend. Im Gegensatz zu herkömmlichen Tintenstrahldruckern arbeiten sie mit Thermosublimation, OLED-Belichtung oder Zink-Technologie. Letztere beschreibt mittels Hitze speziell beschichtetes Fotopapier, sodass sich die Farben direkt auf dem Papier entwickeln. Dadurch fallen nervige Tintenpatronen weg und die Geräte selbst sind klein und mobil. Allerdings leidet auch die Fotoqualität unter dem vereinfachten Druckprozess. Ob der Xiaomi Mi Pocket Printer diese Mankos umgehen kann und ob sich der Druckspaß für 57 Euro bei Amazon lohnt, verrät unser Test.

Wie ist die Optik und die Verarbeitung?

Der Xiaomi Mi Pocket Printer ist einer der kleinsten mobilen Fotodrucker auf dem Markt. Mit Maßen von 12,4 x 8,5 x 2,5 cm und einem Gewicht von nur 181 g passt er problemlos in jede Jackentasche. Die Verarbeitungsqualität ist dabei ausgezeichnet, wackelige Teile oder störende Spaltmaße sucht man vergebens.

Auf der Oberseite befindet sich ein Mi-Logo. Ansonsten wird die Optik durch einen silberfarbenen Foto-Ausgabefach dominiert. Eine Status-LED informiert über den aktuellen Betriebszustand.

Was kann die Hardware und wie schnell druckt er?

Der Xiaomi Drucker nutzt die weit verbreitete Zink-Technologie. Bei ihr ist der Fotoentwickler direkt in das spezielle Fotopapier eingearbeitet. Der Drucker überträgt dann mittels Hitze die Farben auf das Papier. Ein Farbband wie bei Thermosublimationsdruckern ist nicht nötig.

Das macht den Xiaomi-Drucker angenehm kompakt. Die Fotos werden mit 313 x 400 dpi in der Größe 2 x 3 Zoll ausgedruckt. Das dauert pro Bild etwa 45 Sekunden. Hier die technischen Daten im Überblick:

Wie gut ist die Druckqualität?

Die Fotoqualität geht für einen Zink-Drucker dieser Preisklasse absolut in Ordnung. Besonders die Farbwiedergabe und der Kontrast gefallen. Die Bilder sind zwar nicht so detailreich wie bei einem Thermosublimationsdrucker, für den mobilen Einsatz und kleine Schnappschüsse reicht es aber allemal.

Der Hersteller verspricht eine Wiedergabe von 256 Abstufungen pro Farbe. Das reicht für die kleinen Bildchen aus. Im Test zeigen sich auf den Fotos kaum störende Streifen, wie man sie von vielen anderen günstigen Zink-Druckern kennt. Das spricht für einen sauber arbeitenden Druckmechanismus.

Insgesamt steht der Xiaomi-Fotodrucker im direkten Vergleich mit der Konkurrenz qualitativ gut da und muss sich etwa vor dem Fujifilm Instax Mini Link 3 (Testbericht) nicht verstecken. Hobbyfotografen, die wirklich in bestmöglicher Qualität drucken wollen, greifen jedoch besser zu einem großen Tintenstrahldrucker mit Fotofunktion oder dem Canon Selphy CP1500 (Testbericht).

Wie gut ist die App und ihre Bedienung?

Die Bedienung des Druckers erfolgt ausschließlich über die Xiaomi Home App (Android/iOS). Das hat Vor- und Nachteile. Gut ist, dass sich sämtliche Druckfunktionen bequem über das Smartphone steuern lassen. Schlecht ist, dass man sich vor der Nutzung zwangsweise per Mail registrieren muss. Wer bereits andere Xiaomi-Geräte nutzt und mit der App vertraut ist, findet sich aber schnell zurecht.

Die Kopplung mit dem Drucker klappt schnell. Danach hat man in der App die Wahl zwischen verschiedenen Druckmodi. Neben normalen Fotodrucken lassen sich auch Collagen, Fotos mit QR-Code (AR Photo) oder mit Ton- und Videodateien bedrucken. Hat man einen Druck mit Video gestartet, lässt sich dieses nach dem Scannen des Fotos in der App abspielen. Das ist ein nettes Gimmick, in der Praxis wohl aber eher Spielerei.

Schön ist die Option zum Teilen der Fotos. So kann man einen erstellten Druck direkt mit Freunden teilen, die ihrerseits den Druck dann ebenfalls über die App starten können – eine nette Sache für Partys oder Familientreffen. Nervig ist, dass sich der Drucker nicht dauerhaft mit der App verbindet. Das bedeutet, dass man ihn zu Beginn einer Druck-Session immer erst manuell verbinden muss. Erst dann lassen sich Drucke starten.

Wie gut ist der Akku?

Richtig mobil macht den Xiaomi Mi Pocket Printer der integrierte Akku. Der Lithium-Ionen-Akku hat eine Kapazität von 500 mAh und lässt sich per Micro-USB laden. Laut Hersteller soll eine Akkuladung für 20 Ausdrucke reichen. Das deckt sich mit unseren Testerfahrungen, als Richtwert sind 15-20 Fotos pro Ladung absolut realistisch. Das reicht allemal für einen Tagesausflug oder einen netten Fotoabend mit Freunden.

Preis: Wie teuer ist der Xiaomi Mi Pocket Printer?

Mit 57 Euro bei Amazon ist der Xiaomi Fotodrucker eine echte Preisansage. Vergleichbare Modelle kosten häufig deutlich über 100 Euro. Das 20er-Pack Fotopapier gibt es für 12 Euro bei Proshop. Damit liegen die Druckkosten für ein 2x3 Zoll Foto bei 60 Cent. Das ist vergleichsweise günstig.

Fazit

Der Xiaomi Mi Pocket Printer ist ein grundsolider Zink-Drucker, der mit seiner Fotoqualität, der Bedienung und dem Funktionsumfang zu gefallen weiß. Die Verarbeitung ist hochwertig, der Druckmechanismus schnell und der Akku stark. Als Manko fällt die etwas umständliche App-Anbindung auf. Immer den Drucker neu verbinden zu müssen, nervt mit der Zeit.

Richtig punkten kann der Drucker beim Preis. Mit 57 Euro bei Amazon kostet er spürbar weniger als die Konkurrenz – ohne dabei billig zu wirken. Die niedrigen Druckkosten von 60 Cent pro Foto sind ebenfalls lobenswert. Damit holt sich der Xiaomi Mi Pocket Printer unsere Preis-Leistungs-Empfehlung unter den mobilen Fotodruckern.

Instax Square Link

Der Fujifilm Instax Square Link druckt quadratische Fotos im Retro-Look und ist dabei kompakt und mobil. Wir haben den Mini-Fotodrucker getestet und verraten, für wen er sich lohnt.

VORTEILE

- tolle Fotos im Retro-Look

- lange Akkulaufzeit

- gute App

NACHTEILE

- happige Folgekosten fürs Fotopapier

- Schwarzwerte nicht überragend

- Lieferumfang ohne Fotopapier

Instax Square Link im Test

Der Fujifilm Instax Square Link druckt quadratische Fotos im Retro-Look und ist dabei kompakt und mobil. Wir haben den Mini-Fotodrucker getestet und verraten, für wen er sich lohnt.

Fotodrucker gibt es viele, doch der Fujifilm Instax Square Link sticht mit seinem nostalgischen Charme heraus. Der kleine Drucker produziert quadratische Bilder im Polaroid-Stil, komplett mit dem typischen weißen Rahmen. Damit trifft er voll den Nerv der Zeit, in der Retro-Optik und Vintage-Feeling hoch im Kurs stehen.

Doch kann der Instax Square Link auch abseits des Looks der Bilder überzeugen? Wir haben uns den Mini-Fotodrucker genau angeschaut und auf Herz und Nieren geprüft. In unserem Test beleuchten wir Verarbeitung, App, Druckqualität und mehr. Außerdem zeigen wir Alternativen wie den neuen Instax Mini Link 3 (Testbericht).

Der Fujifilm Instax Square Link kostet aktuell bei Amazon 122 Euro. Für 20 Bilder fallen weitere 19 Euro an.

Wie ist die Optik und die Verarbeitung des Fujifilm Instax Square Link?

Der Instax Square Link präsentiert sich als recht kompakter Fotodrucker in den Maßen 13 cm x 10,5 cm x 3,7 cm. Trotz des geringen Gewichts von nur 236 g macht die Verarbeitung einen hochwertigen Eindruck. Das Kunststoffgehäuse ist haptisch angenehm, leicht geriffelt und liegt gut in der Hand. Fujifilm bietet den Mini-Drucker in den Farben Weiß und Dunkelgrün an.

Auf der Vorderseite prangt ein großer Knopf mit Instax-Logo, dessen Druckpunkt jedoch etwas schwammig ausfällt. Das Logo wird von einer mehrfarbigen LED hinterleuchtet, die Akkustand, Druckstatus und mehr anzeigt. Ein weiterer Button aktiviert die Square-Link-Funktion. Hinter einer Kunststoffabdeckung verstecken sich der USB-C-Ladeanschluss und ein Reset-Button für Notfälle. Der silberne Rahmen um den Ausgabeschlitz für die Fotoprints sieht edel aus, besteht aber ebenfalls aus Kunststoff.

Auf der Geräteunterseite öffnet ein Schiebehebel das Fach für die Fotopapierkassette. Diese enthält jeweils 10 Blatt und muss vorsichtig, vor Licht geschützt eingelegt werden.

Insgesamt wirkt der Instax Square Link trotz der Kunststoff-Bauweise solide. Die kompakten Maße erlauben den Transport in der Hosentasche, auch wenn es etwas eng werden kann.

Wie gut ist das Bild des Fujifilm Instax Square Link?

Um die quadratischen Sofortbilder zu drucken, setzt der Instax Square Link auf die Dreifarbbelichtung mit OLED. Dabei werden die Grundfarben von der fotoempfindlichen Schicht des Spezialpapiers nacheinander durch Licht einer organischen Leuchtdiode belichtet.

Nach der Datenübertragung von circa 10 Sekunden dauert der eigentliche Druckvorgang abermals etwa 10 Sekunden. Danach kommt das Foto aus dem Drucker und entwickelt sich innerhalb von rund 90 Sekunden vollständig. Die Druckdauer pro Bild ist recht flott und prädestiniert den handlichen Drucker auch für den Einsatz auf Partys.

Die Fotoabzüge im typischen Polaroid-Format messen 7,2 cm x 8,6 cm, wovon 6,2 cm x 6,2 cm auf das eigentliche Bild entfallen. Eine transparente Kunststoffschicht schützt die Aufnahmen vor äußeren Einflüssen.

Mit einer Druckauflösung von 12,5 Punkten pro Millimeter, was ca. 318 dpi entspricht, und 256 Abstufungen pro Farbe erzeugt der Instax Square Link detailreiche Sofortbilder mit natürlichen Farben. Zwei Farbmodi stehen zur Wahl: Instax Natural verleiht den Bildern einen dezenten Retro-Look, während Instax Rich die Farben kräftiger erscheinen lässt.

Insgesamt gefällt uns der Instax-Rich-Modus mit seinen intensiveren Farben einen Tick besser. Die Schwarzwerte sind ordentlich, erreichen aber nicht ganz das hohe Niveau größerer Drucker mit Thermosublimationstechnik. Dennoch liefert der Instax Square Link eine gute Fotoqualität, die über der von Zink-Druckern liegt.

Wie gut ist die App des Fujifilm Instax Square Link?

Instax Square Link Screenshot

Die App für iOS und Android ist das Herzstück des Instax Square Link. Sie ermöglicht nicht nur das Ausdrucken von Handy-Fotos, sondern bietet auch zahlreiche kreative Optionen zur Bildbearbeitung. So lassen sich die Fotos zuschneiden, mit Filtern, Rahmen, Emojis und Text versehen oder in der Helligkeit und Farbintensität anpassen.

Ebenso erlaubt die App das Drucken einzelner Frames aus Videos sowie das Erstellen von Collagen mit der „Collage Print“-Funktion. Die „Instax Connect“-Option gestattet zudem das gleichzeitige Verbinden mehrerer Smartphones mit dem Drucker für gemeinsames Drucken.

Insgesamt zeigt sich die Instax-Square-Link-App als durchdacht und bedienungsfreundlich. Einzig bei der Einrichtung hatte die App zunächst Probleme, den kleinen Drucker zu finden. Dennoch finden sich auch weniger technikaffine Nutzer schnell zurecht.

Wie gut ist der Akku des Fujifilm Instax Square Link?

Laut Hersteller reicht der integrierte Akku für den Druck von bis zu 100 Fotos pro Ladung. Mangels ausreichend Fotopapier können wir das im Test nicht final verifizieren. Nach 20 Testausdrucken zeigte der Akku jedoch noch eine hohe Restkapazität. Geladen wird der Instax Square Link über USB-C, ein Netzteil liegt nicht bei.

Preis: Wie viel kostet der Fujifilm Instax Square Link?

Für den Instax Square Link ruft Fujifilm eine unverbindliche Preisempfehlung von 149,99 Euro auf. Bei Amazon und weiteren Händlern ist der Mini-Fotodrucker derzeit für deutlich günstigere 122 Euro zu haben. Das ist angesichts der guten Verarbeitung, der umfangreichen App und der ordentlichen Druckqualität ein fairer Preis. Jedoch sollte man die laufenden Kosten fürs Fotopapier nicht unterschätzen. Die Instax-Square-Filme mit je 10 Blatt kosten zwischen 10 und 12 Euro, was einen stolzen Preis von 1 bis 1,20 Euro pro Foto bedeutet. Hier lohnt sich der Kauf der 20er-Packung für rund 19 Euro.

Fazit

Der Fujifilm Instax Square Link begeistert im Test mit seiner gelungenen Mischung aus Retro-Charme, Kompaktheit und moderner Technik. Der handliche Drucker produziert quadratische Fotos im angesagten Polaroid-Look, die optisch und haptisch überzeugen.

Dank durchdachter App lassen sich die Bilder schnell vom Smartphone an den Drucker senden und mit allerlei kreativen Effekten aufpeppen. Und auch die eigentliche Fotoqualität weiß mit natürlichen Farben, guten Kontrasten und ausreichend Details zu gefallen. Nur die Schwarzwerte könnten etwas tiefgründiger sein.

Abgerundet wird das positive Bild von der hochwertigen Verarbeitung und der sehr guten Akkulaufzeit. Wirkliche Kritikpunkte finden sich abseits der happigen Folgekosten für das Fotopapier kaum. Somit ist der Instax Square Link eine klare Empfehlung für alle, die kompakt, kreativ und mit Stil drucken wollen.

Ein Wermutstropfen ist der stolze Preis von 122 Euro plus laufende Kosten fürs Spezialpapier. Die wohl spannendste Alternative kommt von Fujifilm selbst: Der Instax Mini Link 3 (Testbericht) setzt auf ein ähnliches Konzept, druckt die Fotos aber im kleineren Scheckkartenformat. Dafür punktet er mit einer verbesserten App. Wir sehen den Square Link dennoch dank seines etwas geringeren Anschaffungspreises und der größeren Ausdrucke leicht vorn.

Polaroid Lab

Der Polaroid Lab verwandelt Smartphone-Fotos in echte Polaroid-Abzüge, indem er den Bildschirm abfotografiert. Ein bizarres Konzept mit überraschend charmanten Ergebnissen.

VORTEILE

- echte analoge Polaroids mit hohem Vintage-Charme

- robuste Verarbeitung und ansprechendes Retro-Design

- einfache Bedienung

NACHTEILE

- happige 2 Euro pro Bild

- veralteter Micro-USB-Anschluss zum Laden

- App mit wenigen kreativen Optionen

Fotodrucker Polaroid Lab im Test

Der Polaroid Lab verwandelt Smartphone-Fotos in echte Polaroid-Abzüge, indem er den Bildschirm abfotografiert. Ein bizarres Konzept mit überraschend charmanten Ergebnissen.

Wir ertrinken in digitalen Bildern. Unzählige Selfies verstauben auf dem Smartphone, während die eine Polaroid-Aufnahme von der letzten Party stolz an der Pinnwand hängt. Genau hier setzt der Polaroid Lab an: Er macht aus flüchtigen Smartphone-Schnappschüssen greifbare Erinnerungen mit dem unverwechselbaren Polaroid-Charme.

Anders als Canon Selphy, Instax & Co. druckt der Polaroid Lab nicht digital. Stattdessen fotografiert er – ja, richtig gelesen – den Bildschirm des Smartphones ab und belichtet damit echten Polaroid-Film. Ein herrlich analoger Ansatz in einer durchdigitalisierten Welt. Wie gut das funktioniert und ob der Retro-Charme die happigen Kosten rechtfertigt, klärt unser Test.

Design und Verarbeitung des Polaroid Lab

Der Polaroid Lab sieht aus wie ein futuristisches Mini-Teleskop, das sich in einem Polaroid-Drucker versteckt hat, wie ein Polaroid-Gerät aus einer alternativen Vergangenheit. Mit 150 x 116 x 150 mm im geschlossenen Zustand ist er kein Leichtgewicht (655 g), aber durchaus transportabel. Drückt man auf den Hauptknopf, fährt der obere Teil wenige Zentimeter nach oben heraus – wie ein kleiner Roboter, der sich streckt.

Die Verarbeitung überzeugt. Der Kunststoff fühlt sich robust an, die Mechanik arbeitet präzise und ohne Wackler. Oben sitzt leicht nach innen versenkt die optische Linse – das Herzstück des Geräts. Eine Schutzabdeckung liegt bei, die hält jedoch schlecht und könnte bei einem Transport abfallen.

Polaroid Lab Bilder

Technische Spezifikationen

Der Polaroid Lab ist kein Drucker im herkömmlichen Sinne, sondern ein optisches Belichtungsgerät. Er fotografiert den Bildschirm des Smartphones ab und belichtet damit echten Polaroid-Film. Diese Technik macht jedes erzeugte Bild zu einem authentischen analogen Foto – mit allen chemischen Prozessen und Eigenheiten.

Das Gerät verarbeitet Polaroid i-Type- und 600-Film in verschiedenen Varianten: klassisch farbig, schwarz-weiß oder mit Spezialrahmen. Die Bilder erscheinen im typischen quadratischen Format (89 x 108 mm Gesamtgröße, 79 x 79 mm Bildfläche).

Ein 1100-mAh-Lithium-Ionen-Akku (3,7 V, 4,07 Wh) versorgt das Gerät mit Strom und wird über Micro-USB aufgeladen. USB-C wäre zeitgemäßer gewesen.

Bedienung und App des Polaroid Lab

Die Polaroid-App ist der digitale Türsteher zum analogen Erlebnis – ohne sie geht nichts. Sie stellt keine direkte Verbindung zum Gerät her. Stattdessen bereitet sie die Bilder für den Belichtungsprozess vor, indem sie sie in einen speziellen Rahmen mit Erkennungsmarkern packt.

Die App bietet nur wenige kreative Optionen: Texte, Filter, Rahmen und Sticker können hinzugefügt werden. Mit der Split-Frame-Funktion lässt sich ein Bild für dramatische Wandcollagen oder DIY-Projekte auf bis zu neun Polaroids verteilen.

Der Belichtungsprozess selbst ist denkbar einfach: Smartphone auf die ausgefahrene Plattform legen, Auslöser drücken, fertig. Vorher sollte man allerdings die Handyhülle entfernen – sie kann die Belichtung stören und für verschwommene Ergebnisse sorgen.

Der Druckvorgang selbst ist blitzschnell – nach dem Auslösen gleitet das noch unentwickelte Bild sofort aus dem Gerät. Wichtig: Mit dem Foto kommt auch eine schwarze Folie zum Vorschein, die keinesfalls entfernt werden darf. Sie muss zurück in den Schlitz, sonst belichtet der restliche Film und ist ruiniert.

Polaroid Lab Screenshot

Drucken & Fotoqualität

Die Bildqualität des Polaroid Lab ist Vintage pur. Wer pixelgenaue Reproduktionen erwartet, wird enttäuscht. Wer dagegen den typischen Polaroid-Look liebt, kommt voll auf seine Kosten.

Die Fotos strahlen diesen unverwechselbaren Vintage-Charme aus: weiche Konturen, leicht gedämpfte Farben und dieser gewisse analoge "Glanz", den viele Filter mehr oder weniger gut imitieren. Porträts sehen aus, als wären sie direkt aus den 80ern importiert.

Die Farben sind zwar weniger knallig als bei digitalen Druckern, aber genau das macht den Reiz aus – es sind eben echte Polaroids mit all ihren wunderbaren "Unvollkommenheiten". Gut gelungen sind Schwarzweiß-Aufnahmen. Sie entwickeln eine Tiefe und Atmosphäre, die digitale Drucke selten erreichen.

Der Entwicklungsprozess ist ein Ereignis für sich: Das zunächst blasse Bild gewinnt langsam an Kontrast und Farbe. Etwa 10 Minuten dauert es, bis das Bild seine volle Farbe entfaltet – genau wie bei einer echten Polaroid-Kamera. Diese Entwicklungsphase versprüht nostalgischen Flair und ist fast schon meditativ.

Preis: Was kostet der Polaroid Lab?

Der Polaroid Lab selbst ist mit rund 119 Euro (Amazon) gerade noch erschwinglich. Die wahren Kosten offenbaren sich erst im Betrieb: Ein 16er-Pack Film schlägt mit etwa 30 Euro zu Buche – macht fast 2 Euro pro Schnappschuss. Etwas günstiger wird es mit dem 40er-Pack für 68 Euro (1,70 Euro pro Bild).

Diese Preise machen den Polaroid Lab definitiv nicht zum Alltagsdrucker für die 200 Urlaubsfotos aus Italien. Er ist eher ein Gerät für besondere Momente und ausgewählte Motive.

Fazit

Der Polaroid Lab ist ein faszinierendes Hybrid-Wesen zwischen analoger und digitaler Welt. Mit seinem ungewöhnlichen Ansatz, Smartphone-Bildschirme abzufotografieren, erschafft er echte analoge Polaroid-Bilder.

Die Bildqualität ist genau das, was Polaroid-Fans lieben: charaktervoll, mit weichen Farben und diesem undefinierbaren Vintage-Flair. Der Entwicklungsprozess dauert gut 10 Minuten.

Die Bedienung über die App funktioniert nach kurzer Eingewöhnung problemlos. Die Verarbeitungsqualität des Geräts ist tadellos, nur die lediglich aufliegende Linsenschutzkappe und der anachronistische Micro-USB-Anschluss trüben den sonst sehr positiven Eindruck.

Der größte Stolperstein sind die Kosten von bis zu 2 Euro pro Bild. Damit ist der Polaroid Lab ein Gerät für bewusst ausgewählte Momente. Wer den authentischen Polaroid-Look liebt und bereit ist, für dieses besondere analoge Erlebnis etwas tiefer in die Tasche zu greifen, wird mit dem Polaroid Lab seine Freude haben.

Instax Mini Link 3

Der Instax Mini Link 3 ist ein kompakter und stylischer Mini-Fotodrucker mit guter App, der Bilder im Polaroid-Look ausdruckt. Wir haben ihn getestet und verraten, ob sich der Kauf lohnt.

VORTEILE

- kompaktes und stylisches Design

- Einfache & unfangreiche App

- cooler Retro-Look der Fotos

NACHTEILE

- Folgekosten von 17 Euro für 20 Bilder

- weiße Ränder lassen sich nicht abstellen

Instax Mini Link 3 im Test

Der Instax Mini Link 3 ist ein kompakter und stylischer Mini-Fotodrucker mit guter App, der Bilder im Polaroid-Look ausdruckt. Wir haben ihn getestet und verraten, ob sich der Kauf lohnt.

Mini-Fotodrucker erleben einen Hype. Kein Wunder, schließlich lassen sich mit ihnen im Handumdrehen stylische Sofortbilder im Retro-Look ausdrucken. Fujifilm mischt mit seiner Instax-Reihe ganz vorne mit. Mit dem Instax Mini Link 3 bringt der Hersteller nun einen besonders kompakten Mini-Fotodrucker auf den Markt.

Wir haben uns den Instax Mini Link 3 genauer angeschaut. Dabei achten wir neben der Druckqualität auch auf Verarbeitung, App, Akkulaufzeit und den Preis.

Der Instax Mini Link 3 kostet etwa bei Mindfactory aktuell 116 Euro Für 20 Blatt Fotopapier kommen noch einmal knapp 17 Euro hinzu.

Wie ist die Optik und die Verarbeitung des Instax Mini Link 3?

Der Instax Mini Link 3 besticht durch seine kompakten Maße von etwa 4 x 11 x 15,5 cm und sein geringes Gewicht von 210 g. Damit gehört er zwar zu den leichtesten, aber nicht zu den allerkleinsten Mini-Fotodruckern, passt aber problemlos in jede Hosentasche. Die Verarbeitung ist hochwertig, auch wenn alles aus Plastik besteht. Der USB-C-Port zum Laden des Mini-Fotodruckers verbirgt sich hinter einer Kunststoffklappe.

Fujifilm bietet den Mini-Drucker in den Farben Weiß, Hellgrün und Rosa an. Die komplette Oberfläche ist angenehm geriffelt, sodass der Instax Mini Link 3 stets griffig in der Hand liegt. Auf der Vorderseite prangt der große und leicht erhabene Instax-Schriftzug. Dahinter verbergen sich drei LEDs, die durch die Kunststoffhülle scheinen und Informationen wie einen niedrigen Akkustand anzeigen.

An der Unterseite befindet sich ein Schiebeschalter, mit dem sich das Fotofach öffnen lässt. Hier muss man beim Einlegen der lichtempfindlichen Fotokassette aufpassen. Kommt Licht an das Fotopapier, sind die Bilder unbrauchbar.

Instax Mini 3 Bilder

So druckt der Instax Mini Link 3

Highlight des Instax Mini Link 3 ist die sogenannte 3-Farben-Belichtung mit OLED. Dahinter verbirgt sich eine spezielle Belichtungstechnik, welche die Grundfarben auf das Fotopapier projiziert.

Durch die Überlagerung der drei Grundfarben entsteht der finale Farbeindruck. Dieses Verfahren sorgt für eine hohe Farbgenauigkeit und satte, brillante Farben. Im Vergleich zu Thermodruckern oder Zink-Druckern, die häufig bei Mini-Fotodruckern zum Einsatz kommen, liefert der Instax Mini Link 3 so eine deutlich bessere Farbwiedergabe. An die Qualität eines Thermosublimationsdruckers kommt er allerdings nicht heran.

Wie gut ist die App und ihre Bedienung?

Um Fotos mit dem Instax Mini Link 3 auszudrucken, muss zwingend die zugehörige Smartphone-App installiert werden. Diese zeigt sich nicht nur optisch ansprechend, sondern punktet auch durch ihren Funktionsumfang und die selbsterklärende Bedienung.

Instax Mini 3 Screenshot

So lassen sich Bilder aus der Galerie schnell und einfach auf das richtige Format zuschneiden, mit Filtern, Rahmen, Emojis und Text versehen oder die Helligkeit, der Kontrast und die Farbintensität über Schieberegler anpassen. Auch eine Collagen-Funktion ist mit an Bord.

Praktisch: Die App ermöglicht es auch, einzelne Frames direkt aus Videos auszudrucken oder eigene Schnappschüsse über die Smartphone-Kamera aufzunehmen. Witzige Spielereien wie ein Match-Test oder dekorierbare AR-Filter für die eigenen vier Wände runden das Angebot ab. Sie dürften im Alltag aber eher eine untergeordnete Rolle spielen.

Wie gut ist die Bildqualität des Instax Mini Link 3?

Die Ausdrucke des Instax Mini Link 3 kommen im Format 5,4 x 8,6 cm, wobei das eigentliche Bild eine Fläche von 4,6 x 6,2 cm einnimmt. Mit einer Auflösung von 800 x 600 Pixeln und einer Pixeldichte von 320 dpi fallen Details zwar nicht ganz so scharf aus wie bei digitalen Fotos, der Retro-Charme macht das aber mehr als wett.

Bis das finale Bild in den Händen liegt, vergehen nur rund 20 Sekunden. 10 Sekunden benötigt die Übertragung der Bilddaten an den Drucker, weitere 10 Sekunden das Ausdrucken selbst. Danach entwickelt sich das Bild innerhalb von 90 Sekunden von komplett weiß zum fertigen Ausdruck. Anders als bei klassischen Polaroids hilft Schütteln hier nicht.

Die farbliche Darstellung erinnert an analoge Sofortbilder und wirkt teils so, als hätte man einen Retro-Filter verwendet. Die Farben sind eher gedämpft, die Schwarzwerte fallen gut aus, können aber nicht ganz mit hochwertigen Thermosublimationsdrucken mithalten. Uns gefallen die Ausdrucke des Instax Mini Link 3 insgesamt richtig gut. Mit ihrem 3:4 Format weichen sie aber etwas von den eher quadratischen klassischen Polaroids ab.

Sehr gut ist die Haltbarkeit der Bilder. Durch den hohen Kunststoffanteil und die schützende Deckschicht überstehen sie auch Spritzwasser ohne Schäden.

Wie gut ist der Akku des Instax Mini Link 3?

Der Akku des Instax Mini Link 3 reicht laut Fujifilm für 100 Ausdrucke. Im Test konnten wir das nicht überprüfen. Allerdings war nach etwa 15 Ausdrucken noch reichlich Restkapazität im Akku. Ist er dann doch einmal leer, muss der Fotodrucker für bis zu 2 Stunden an die Steckdose, um die Akkuzellen wieder vollständig aufzuladen.

Für wen ist der Instax Mini Link 3?

Der Instax Mini Link 3 ist perfekt für alle, die gerne und viel fotografieren und ihre schönsten Schnappschüsse direkt ausdrucken und verschenken oder kreativ in Alben oder Tagebücher einkleben möchten. Das kompakte Format und die einfache Bedienung über die App sprechen vor allem eine junge, Smartphone-affine Zielgruppe an.

Durch die schnelle Druckgeschwindigkeit ist der Instax Mini Link 3 auch ein spaßiger Begleiter für Partys und Events. Dank der hochwertigen Verarbeitung ist er ein schickes Lifestyle-Accessoire zum Mitnehmen.

Preis

Der Instax Mini Link 3 kostet etwa bei Mindfactory aktuell 116 Euro Für 20 Blatt Fotopapier kommen noch einmal knapp 17 Euro hinzu.

Fazit

Der Instax Mini Link 3 ist ein rundum gelungener Mini-Fotodrucker, der mit seiner guten Druckqualität, der vielseitigen App und dem kompakten Format überzeugt. Dank 3-Farben-Belichtung mit OLED bringt er die typische Optik und den Retro-Charme analoger Sofortbilder schnell und einfach aufs Papier.

Allerdings ist er mit 130 Euro recht teuer und auch die Folgekosten von knapp 17 Euro für eine Fotokassette mit nur 20 Bildern dürften auf Dauer ins Geld gehen. Wer aber Wert auf kreatives und hochwertiges Foto-Handwerk legt und keine Angst vor weißen Rändern hat, dürfte mit dem Instax Mini Link 3 richtig glücklich werden.

Canon Zoemini 2

Der kompakte Canon Zoemini 2 druckt Fotos und Sticker ohne Tinte, dafür mit Zink-Papier. Die Bildqualität ist für einen Mini-Drucker erstaunlich gut. Wir haben ihn getestet.

VORTEILE

- kompaktes Format

- gute Druckqualität für Zink

- kreative Gestaltungsmöglichkeiten

Canon Zoemini 2 im Test

Der kompakte Canon Zoemini 2 druckt Fotos und Sticker ohne Tinte, dafür mit Zink-Papier. Die Bildqualität ist für einen Mini-Drucker erstaunlich gut. Wir haben ihn getestet.

Mini-Fotodrucker wie der Canon Zoemini 2 erfreuen sich großer Beliebtheit. Das liegt an ihrem niedlichen Format, der einfachen Bedienung, der mobilen Nutzung und den vielen kreativen Möglichkeiten. Sie eignen sich perfekt für Partys, Events oder den Urlaub. Einfach Fotos mit dem Smartphone knipsen, an den Drucker senden und sofort ausdrucken. Fertig ist die Erinnerung zum Mitnehmen oder Verschenken.

Im Vergleich zu größeren mobilen Fotodruckern wie dem Canon Selphy CP1500 (Testbericht) oder dem Fujifilm Instax Square Link (Testbericht) sind die Ausdrucke der Mini-Drucker deutlich kleiner. Dafür passen sie aber auch in jede Hosentasche.

Der Canon Zoemini 2 ist der Nachfolger des beliebten Canon Zoemini (Testbericht). Er hat ein verbessertes Design und soll optimierte Druckergebnisse liefern. Ob das stimmt, zeigt unser Test.

Optik, Verarbeitung & technische Details

Auf den ersten Blick sieht der weiße Canon Zoemini 2 aus wie ein dick gepolstertes Smartphone. Mit Maßen von 12 x 8,4 x 2,15 cm und einem Gewicht von 177 g ist er wirklich kompakt und zeimlich leicht. Er wirkt rundherum hochwertig verarbeitet. Im Gegensatz zum Vorgänger sind auf dem glatten Kunststoffgehäuse nun keine Fingerabdrücke mehr zu sehen. Das ist ein deutlicher Fortschritt. Neben Weiß gibt es den Zoemini 2 auch noch in den Farben Blau und Rosa.

Auf der Seite sitzt der USB-C-Port zum Laden des integrierten 500-mAh-Akkus. Voll aufgeladen reicht er für ca. 20 Fotoausdrucke – das ist vollkommen ausreichend. Der Ladevorgang dauert ca. 50 Minuten. Auf der Oberseite lässt sich die Abdeckung des Papierfachs abnehmen. Hier finden bis zu 10 Blatt Zink-Fotopapier und das sogenannte Smartsheet zum Kalibrieren Platz.

Die Drucktechnologie basiert auf dem tintenlosen Zink-Verfahren. Das Besondere daran: Das Fotopapier enthält bereits Farbkristalle, die durch Hitze aktiviert werden. Im Vergleich zum Thermosublimationsverfahren, das etwa der Canon Selphy CP1500 (Testbericht) nutzt, ist die Farbsättigung und Detailwiedergabe beim Zink-Druck etwas geringer. Dafür benötigt man kein Farbband. Das Zink-Papier für den Zoemini 2 hat das typische Kreditkartenformat von 5 x 7,6 cm (2 x 3 Zoll). Es ist mit einer selbstklebenden Rückseite ausgestattet, sodass sich die Minibilder auch als Fotosticker verwenden lassen.

Insgesamt dauert der Druckvorgang ca. 50 Sekunden. Die Auflösung beträgt ordentliche 313 x 500 dpi. Ein automatischer Papiersensor erkennt, ob Papier eingelegt und die Abdeckung geschlossen ist. Nach drei, fünf oder zehn Minuten schaltet sich der Drucker automatisch aus. Das lässt sich komfortabel in der App einstellen und spart Strom.

Canon Zoemini 2 Bilder

Druckqualität

Die Fotoqualität des Canon Zoemini 2 kann sich für einen Zink-Drucker sehen lassen. Bei Tageslicht wirken Farben natürlich, wenn auch etwas blasser als bei einem „echten“ Fotodruck. Auch feine Details und Verläufe stellt er gut dar. Bei Fotos in dunklerer Umgebung nimmt die Detailwiedergabe etwas ab. Insgesamt sind die Ausdrucke des Zoemini 2 jedoch merklich besser als beim Vorgänger Zoemini. Unangenehme Streifen, wie man sie von älteren Zink-Druckern kennt, sind hier nicht zu sehen. Das ist ein echter Fortschritt.

Im Vergleich zum Thermosublimationsdrucker wie dem Selphy CP1500 wirken die Farben beim Zink-Druck etwas gedämpfter und Detailkontraste nicht ganz so gut herausgearbeitet. Dafür ist der Zoemini 2 aber deutlich kompakter, mobiler und flexibler einsetzbar.

Mini-Prints lassen sich natürlich nicht mit Ausdrucken von großen Fotodruckern vergleichen. Dennoch liefert der kleine Zoemini 2 eine gute Bildqualität, die für Erinnerungsfotos und Schnappschüsse absolut ausreicht. Auf Partys oder im Urlaub ist er der perfekte Spaßdrucker für zwischendurch.

Canon Mini Print App

Die Steuerung des Canon Zoemini 2 erfolgt komplett über die Mini Print App. Sie ist kostenlos für Android und iOS verfügbar. Das Einrichten geht schnell: App installieren, Drucker per Bluetooth koppeln, fertig. Die App ist übersichtlich und einfach zu bedienen.

Als Bildquelle wählt man entweder Fotos aus der Smartphone-Galerie, oder man verknüpft die App mit Google Fotos. Optional lässt sich auch direkt ein neues Foto mit der Smartphone-Kamera aufnehmen und ausdrucken.

Vor dem Druck kann man die Fotos auf vielfältige Weise bearbeiten. Filter, Rahmen, Sticker, Texte, Emojis, Zeichnungen – der Kreativität sind kaum Grenzen gesetzt. Auch vorgefertigte Layouts für Collagen und Fotobooth-Strips sind vorhanden. Das macht richtig Spaß und wertet die Mini-Prints zusätzlich auf. Am Ende wählt man aus, ob das Motiv mit oder ohne weißem Rand gedruckt werden soll und schickt es an den Zoemini 2.

In der App lässt sich außerdem der Akkustand prüfen, der automatische Abschalt-Timer anpassen und die Firmware des Druckers aktualisieren. Insgesamt hinterlässt die Canon Mini Print App einen gelungenen Eindruck. Sie kombiniert eine einfache Bedienung mit vielen kreativen Möglichkeiten.

Preis

Der Canon Zoemini 2 kostet bei Amazon knapp 100 Euro. Die 20 Blatt Zink-Fotopapier kosten bei Amazon 12 Euro. Das ergibt Druckkosten von 60 Cent pro Bild.

Fazit

Der Canon Zoemini 2 ist ein rundum gelungenes Update des beliebten Mini-Foto-Druckers. Die Optik ist edler, die Druckqualität besser und die App bietet neue kreative Funktionen. Für einen Hosentaschen-Drucker liefert er gute Ergebnisse. Großer Pluspunkt ist das kompakte Format, mit dem er sich überallhin mitnehmen lässt. Auf Partys, Feiern und im Urlaub druckt der kleine Spaßdrucker blitzschnell Erinnerungsbilder und Sticker. Per App lassen sich die Fotos individuell gestalten.

Wer hohe Ansprüche an die Bildqualität stellt, greift besser zu einem mobilen Fotodrucker mit Thermosublimatonstechnologie wie den Canon Selphy CP1500 (Testbericht). Der ist zwar etwas größer, druckt dafür aber in Postkartenqualität und ist auf Dauer günstiger im Betrieb. Allen anderen sei der Canon Zoemini 2 als echter Spaßdrucker wärmstens empfohlen. In dieser Preisklasse ist er einer der besten Mini-Fotodrucker.

Peripage A6

Missing `src` value

Peripage A6

Peripage A6

Kodak Mini 2 Retro

Der kleine Kodak Mini 2 Retro nutzt eine Technik, die sonst nur in größeren Druckern zum Einsatz kommt. So gelingen ihm sehr farbenfrohe Bilder. Wir haben ihn im Test.

VORTEILE

- hervorragende Druckqualität

- vernünftiger Preis

- kompaktes Format

NACHTEILE

- häufige Verbindungsabbrüche

- kurze Akkulaufzeit

Kodak Mini 2 Retro im Test

Der kleine Kodak Mini 2 Retro nutzt eine Technik, die sonst nur in größeren Druckern zum Einsatz kommt. So gelingen ihm sehr farbenfrohe Bilder. Wir haben ihn im Test.

Das Angebot an Mini-Fotodrucker ist in den letzten Jahren enorm gewachsen. Mittlerweile gibt es dutzende brauchbare bis gute Drucker. Der Mini-Fotodrucker Kodak 2 Retro P210R ist nur unwesentlich größer als Zink-Drucker und nutzt dennoch ein dem Thermosublimationsverfahren verwandtes Prinzip. Ob die Bilder uns im Mini-Format überzeugen und wie Hard- und Software zusammenspielen, zeigt der Test des Kodak 2 Retro P210R.

Optik und Verarbeitung

Der Kodak Mini 2 Retro mit den Maßen 13,8, x 8 x 2,5 Zentimeter und einem maximalen Gewicht von 260 Gramm ist gerade noch klein genug, um in die meisten Hosentaschen zu passen. Er kommt wahlweise in den Farben Gelb, Weiß oder Schwarz und versprüht auch dank des an die 80er-Jahre erinnernden Aufdrucks einen herrlich nostalgischen Retro-Charme. Die uns vorliegende schwarze Version ist jedoch recht anfällig gegenüber Fingerabdrücken. An seiner Verarbeitung haben wir nichts auszusetzen. Allerdings würde er sich wahrscheinlich hochwertiger anfühlen, wenn Kodak auf matten statt auf Hochglanzkunststoff gesetzt hätte.

An seiner Rückseite sitzt der Micro-USB-Port (leider kein USB-Typ-C-Port) zum Laden des Mini-Fotodruckers. Außerdem sitzt dort ein nur mit einer Nadel erreichbarer Reset-Button und eine Lade-LED. Der Ein-/Austaster an der Seite ist gut erreichbar. Vielleicht etwas zu gut erreichbar, so betätigten wir ihn im Test versehentlich und schalteten den Kodak Mini 2 Retro ungewollt an. Neben dem Taster indiziert eine LED, ob das Gerät eingeschaltet ist. Eine weitere LED zeigt an, ob der Fotodrucker mit dem Smartphone verbunden ist.

Kartusche & Druckverfahren

Auf der gegenüberliegenden Seite verbirgt sich die Klappe zum Austauschen der Kartuschen. Ein Wechseln gelingt dabei schnell und unkompliziert. Einfach die leere Kartusche am Griff herausziehen, mit der frischen ersetzen und die Klappe schließen – fertig. Eine Kartusche druckt zehn Bilder. Kodak verkauft sie zu je 20, 30 und 50 Bildern für 13, 23 beziehungsweise 29 Euro. Damit zahlen Käufer pro Bild entweder 65, 76 oder 58 Cent. Kein Schnäppchen, die Bilder für Zink-Drucker sind etwas günstiger.

Kodak nennt ihr Druckverfahren 4 Pass D2T2 Thermodiffusionsverfahren. Dabei erinnert es stark an das Thermosublimationsverfahren, wie es in Canon Selphy CP1500 (Testbericht) vorkommt. In jeder frischen Kartusche stecken zehn Bilder zusammen mit den Farbrollen. Bei einem Druckvorgang schiebt der Kodak Mini 2 Retro die Bilder aus dem Drucker heraus und zieht sie anschließend wieder herein. So erhalten die Bilder die Farben Gelb, Magenta, Cyan und im letzten Schritt eine farblose Schicht, welche die Bilder vor Feuchtigkeit und Fett schützt. Der Vorgang dauert insgesamt etwa eine Minute.

Mit einer vollen Akkuladung konnten wir insgesamt zwölf Bilder ausdrucken, danach musste der Kodak Mini 2 Retro zum Laden ans Netz. Damit druckt er mit einer Ladung deutlich weniger als alle anderen von uns getesteten Mini-Fotodruckern.

Druckqualität

Die Bilder haben die Maße 5,3 x 8,6 Zentimeter. Damit sind sie etwas größer als die weit verbreiteten Zink-Drucker, die normalerweise Bilder mit den Maßen 5 x 7,6 Zentimeter ausdrucken. Vor allem aber gefällt uns das Format, was sich mehr dem breiten 16:9-Format annähert. So muss beim Ausdrucken weniger Rand abgeschnitten werden. Die Bilder sind sofort nach dem Ausdrucken fertig. Allerdings gibt es an einer Seite einen etwa einen Zentimeter breiten, perforierten Streifen, den man einfach entfernen kann.

Vor allem im Vergleich zu mit dem Zink-Verfahren gedruckten Bildern fällt auf, dass sie sehr farbenfroh sind. Egal, ob Rot, Blau oder Grün – die Farben leuchten uns beim Betrachten geradezu an. Auch die Schwarzwerte sind hervorragend und kein Vergleich zum unruhigen und verwaschenen Grau vieler Zink-Drucker. Schwächen sehen wir in feinen Farbverläufen sowie in der allgemeinen Schärfe. Hier hat der Canon Selphy CP1500 die Nase vorne. Die beiden Mini-Fotodrucker mit OLED-Belichtung Fujifilm Instax Mini Link 3 (Testbericht) und Fujifilm Instax Square Link (Testbericht) bieten ähnlich gute Bilder, sind aber teurer.

Software

Beim Herunterladen der korrespondierenden App Kodak Fotodrucker für Android schwante uns böses. Denn bei 291 Bewertungen gaben die Nutzer im Schnitt nur 2 von 5 Sternen. Tatsächlich funktioniert zunächst aber alles tadellos. Nach dem Starten der App erkennt sie automatisch das Bluetooth-Signal des Druckers und verbindet sich mit ihm.

Im Anschluss zieht sich die App Bilder aus dem Speicher des Mobilgeräts. Die Alben erkennt sie automatisch. Unter dem Punkt SNS bietet sie die Verknüpfung mit Instagram, Facebook und Google Fotos an. Außerdem kann man direkt aus der App heraus Bilder aufnehmen und sie mit mehr oder eher weniger witzigen AR-Elementen wie Hasenohren oder einer Fake-Brille versehen. Wir empfehlen davon Abstand zu nehmen. Die Qualität der so aufgenommenen Bilder ist deutlich schlechter als die Qualität der nativen Kamera-App.

Hat man sich für ein Bild entschieden, kann man es in der App noch anpassen. Die wichtigste Funktion, nämlich das Anpassen des Druckbereiches, passiert einfach und zuverlässig per Pinch-to-Zoom-Geste. Allerdings druckt der Kodak Mini 2 Retro dann einen etwas kleineren Bereich aus, als zuvor in der App angezeigt.

Zusätzlich können Nutzer Farbe, Schärfe, Helligkeit und Kontrast anpassen. Es stehen fünf Filter, 13 Rahmen und ein paar Schönheitsfilter zur Verfügung, mit denen man etwa das Gesicht strecken oder die Augen vergrößern kann. Auch eine Collage-Funktion gibt es. Allerdings ist sie umständlich zu bedienen.

So weit, so okay. Zunächst fanden wir keinen Grund, der die schlechte Bewertung rechtfertigt. Dann allerdings versuchten wir für den Test 20 Bilder zu drucken – und benötigten dafür deutlich länger als eigentlich nötig gewesen wäre. Zum einen schaltet sich der Drucker mit fünf Minuten zu früh ab. Häufig, wenn wir noch nach Bildern zum Ausdrucken suchten – und das kann sich gerade beim Herausfischen älterer Bilder lange hinziehen – schaltet sich der Drucker zwischenzeitlich aus. Ein schnelles Wiederverbinden gelang nur in den seltensten Fällen.

Aber auch sonst verlor der Drucker andauernd und ohne ersichtlichen Grund seine Bluetooth-Verbindung zum Handy. Uns gelang es kein einziges Mal, drei Bilder am Stück zu drucken, ohne dass eine Fehlermeldung auftrat. Um den Kodak Mini 2 Retro dann zum Wiederverbinden zu bewegen, half nur, die App komplett zu schließen und neu zu öffnen. Ob der Fehler nur bei uns mit dem Google Pixel 6 als Testgerät auftritt oder auch auf anderen Smartphones reproduzierbar ist, können wir nicht sagen. Auch könnte es sein, dass iOS-Nutzer weniger Probleme haben.

Preis

Der Kodak Mini 2 Retro kostet in verschiedenen Farben mit 68 Fotos bei Amazon 90 Euro. Für ein 30er-Pack Bilder fallen bei Amazon 16 Euro an. Das entspricht 53 Cent pro Bild.

Fazit

Der Kodak Mini 2 Retro druckt farbenfroh und mit schicken Kontrasten. Sie sind allen Zink-Druckern überlegen, müssen sich aber dem großen Canon Selphy CP1500 (Testbericht) geschlagen geben. OLED-Drucker der Instax-Reihe drucken ähnlich gut wie der Kodak.

Ein Druckvorgang dauert mit etwa einer Minute etwas lang und die Akkulaufzeit ist mit etwa zwölf Bildern zu kurz. Insgesamt ist der Drucker nicht teuer, die einzelnen Bilder mit mindestens 53 Cent aber schon. Das wäre alles nicht so schlimm, wenn wir nicht ständige Verbindungsprobleme erfahren hätten.

Abgesehen davon können wir den Kodak Mini 2 Retro empfehlen. Jedoch sollte man dringend die Rechnung aufbewahren, um den Drucker zurückgeben zu können, sollten ähnliche Verbindungsprobleme wie bei uns auftreten.

Polaroid Hi-Print 4x6

Der Polaroid Hi-Print 4x6 verspricht Postkartendrucke mit Thermosublimationstechnik für unterwegs. Ob er an den Testsieger Canon Selphy CP1500 herankommt? Unser Test bringt Licht ins Dunkel.

VORTEILE

- schickes Design in Weiß-Rot

- tolle App ohne Login-Zwang

- kompakter als viele Thermosublimationsdrucker

- kräftige, lebendige Farben

- kinderleichte Bedienung

NACHTEILE

- frustrierende Unschärfe bei allen Ausdrucken

- teurer Fotospaß mit 44 Cent pro Bild

- kein Akku für echte Mobilität

- Langsamer Druckvorgang (100 Sekunden)

Fotodrucker Polaroid Hi-Print 4x6 im Test

Der Polaroid Hi-Print 4x6 verspricht Postkartendrucke mit Thermosublimationstechnik für unterwegs. Ob er an den Testsieger Canon Selphy CP1500 herankommt? Unser Test bringt Licht ins Dunkel.

Während die Smartphone-Galerien vor Fotos überquellen, schaffen es nur die wenigsten Bilder in die physische Welt. Mobile Fotodrucker wie der Polaroid Hi-Print 4x6 wollen das ändern. Mit Thermosublimationstechnik – bei der Farbpigmente durch Hitze vom Band aufs Papier übertragen werden – verspricht er hochwertige Ausdrucke im klassischen Postkartenformat.

Der Hi-Print 4x6 tritt gegen etablierte Konkurrenz wie den Canon Selphy CP1500 an, der unsere Bestenliste als Testsieger anführt. Gleichzeitig muss er sich gegen die immer beliebteren Zink-Drucker wie den Canon Zoemini 2 oder den günstigen Xiaomi Mi Fotodrucker behaupten. Diese sind zwar kleiner und drucken winzige Bilder, passen dafür aber in jede Hosentasche. Kann Polaroids Mittelweg überzeugen? Wir machen den Test.

Design und Verarbeitung des Polaroid Hi-Print 4x6

Der Hi-Print 4x6 zeigt sich im modernen Outfit: Mattes Weiß trifft auf eine knallig rote Frontblende – ein echter Hingucker im sonst eher eintönigen Druckermarkt. Mit 268 × 169 × 66 mm und 980 Gramm ist er weder winzig noch ein Leichtgewicht, aber immerhin kompakter als viele andere Thermosublimationsdrucker.

Die Verarbeitung gefällt trotz reiner Kunststoffkonstruktion. Keine wackeligen Teile, keine billig wirkenden Elemente. Minimalistisch kommt die Bedienung daher: Ein einziger Knopf muss reichen. Display? Fehlanzeige! Das spart zwar Platz und Gewicht, macht aber auch klar: Hier regiert die App.

In kleine Rucksäcke passt der Drucker problemlos, die Hosentasche bleibt ihm jedoch verwehrt. Er schlägt die Brücke zwischen dem wuchtigen Canon CP1500 und den winzigen Zink-Druckern – allerdings ohne den Luxus eines Akkus. Ohne Steckdose geht hier nichts. Schade, Polaroid!

Polaroid Hi-Print 4x6 Bilder

Technische Spezifikationen

Als Thermosublimationsdrucker arbeitet der Hi-Print 4x6 mit einem farbigen Übertragungsband, das durch punktgenaue Erhitzung seine Pigmente aufs Papier überträgt. Das Ergebnis: Stufenlose Farbübergänge und langlebige Fotos.

Mit 300 × 300 dpi liegt die Auflösung exakt auf Augenhöhe mit dem Canon CP1500. Zink-Drucker wie der Canon Zoemini 2 trumpfen auf dem Papier mit 313 × 500 dpi auf, können aber aufgrund ihrer simpleren Drucktechnik trotzdem nicht mithalten – zumindest theoretisch.

Der Polaroid druckt im klassischen 4x6-Zoll-Format (10,2 × 15,2 cm) – perfekt für Fotoalben oder die Pinnwand. Die Verbindung zum Smartphone erfolgt ausschließlich per Bluetooth – schnörkellos, aber effektiv. Auf Speicherkarten-Slots oder WLAN-Konnektivität müssen Käufer verzichten. Auch ein Akku fehlt, was den mobilen Einsatz einschränkt – ein klarer Punktverlust gegenüber dem optionalen Batteriebetrieb des Canon CP1500.

Bedienung und App des Polaroid Hi-Print 4x6

Das Einsetzen von Papierkassette und Farbrolle gelingt selbsterklärend. Dann heißt es: Gerät einschalten, App öffnen, drucken.

Die Polaroid Hi-Print App (iOS/Android) erkennt den Drucker sofort und verzichtet erfreulicherweise auf nervige Login-Prozeduren. Die Bedienoberfläche zeigt sich aufgeräumt und logisch. Fotos lassen sich aus der Galerie importieren oder frisch mit der Smartphone-Kamera schießen.

Polaroid Hi-Print 4x6 Screenshot

In puncto Bildbearbeitung lässt die App kaum Wünsche offen: Helligkeit, Kontrast, Sättigung und Klarheit sind fein regelbar. Dazu kommen Filter, Rahmen, Text und Sticker für die kreative Note. Mehr in unserer Bildergalerie. Trotz der vielen Funktionen bleibt die App übersichtlich – hier hat Polaroid die Balance zwischen Funktionsumfang und Bedienkomfort gefunden.

Drucken & Fotoqualität

Von der Bildauswahl bis zum fertigen Foto vergehen etwa 100 Sekunden – deutlich mehr als beim Canon CP1500. Wer schnelle Ausdrucke benötigt, muss sich also in Geduld üben. Dafür belohnt der Polaroid mit lebendigen, teils fast überzeichneten Farben, die besonders bei knalligen Motiven beeindrucken können.

Die Ausdrucke glänzen dezent und machen haptisch einen wertigen Eindruck. Dank Schutzschicht halten sie auch Wasser und Fingerabdrücke problemlos stand. So weit, so gut.

Doch beim genaueren Hinsehen wird klar: Die Bilder leiden unter einer deutlichen Unschärfe. Selbst hochauflösende Originalbilder wirken seltsam verwaschen. Besonders peinlich: Sogar in der App erstellte Texte, die eigentlich messerscharf sein sollten, erscheinen wie durch eine Milchglasscheibe betrachtet. Hinzu kommen teils sichtbare Übergänge zwischen den Farbdurchgängen – ein No-Go in dieser Preisklasse.

Selsbt in der App des Polaroid Hi-Print 4x6 erstellte Schrift wirkt seltsam verwaschen. heise bestenlisten

Im direkten Vergleich zum Canon CP1500 muss sich der Polaroid geschlagen geben. Was nützen leuchtende Farben, wenn die Details im Nirgendwo verschwinden?

Was kostet der Polaroid Hi-Print 4x6?

Mit 124 Euro (Expert) liegt der Polaroid Hi-Print 4x6 preislich etwas über dem Canon Selphy CP1500 (109 Euro, Proshop). Bei den Folgekosten wird der Unterschied deutlicher: 80 Blatt Polaroid-Papier inklusive Farbrolle kosten 35 Euro (Proshop) – macht 44 Cent pro Bild. Der Canon CP1500 druckt dagegen für 37 Cent pro Foto (108 Blatt für 38 Euro bei Amazon), teilweise auch günstiger.

Fazit

Der Polaroid Hi-Print 4x6 gefällt uns auf den ersten Blick richtig gut. Doch der zweite Blick entscheidet. Das moderne Design und die durchdachte App können die deutlichen Schwächen bei der Bildqualität nicht wettmachen. Die Unschärfe bei Text und Details ist für einen Fotodrucker dieser Preisklasse schlichtweg inakzeptabel.

Hinzu kommen die hohen Folgekosten und das Fehlen eines Akkus. Wer auf der Suche nach einem Thermosublimationsdrucker für Postkartenformate ist, greift besser zum Canon Selphy CP1500. Dieser liefert nicht nur schärfere Bilder, sondern ist mit 37 Cent pro Ausdruck auch günstiger im Unterhalt.

Der Polaroid Hi-Print 4x6 bleibt damit ein Gerät für Polaroid-Fans, die Wert auf Design legen und bei der Bildqualität beide Augen zudrücken können – vielleicht hilft die natürliche Unschärfe dann sogar beim Betrachten der Ergebnisse.

Peripage A6

Peripage A6

Man nehme einen Kassenzetteldrucker, male Augen und Nase drauf – und fertig ist ein kleiner Schwarz-Weiß-Fotodrucker mit mieser Qualität und gigantischem Spaßfaktor.

VORTEILE

- günstig und günstige Verbrauchsmaterialien

- hoher Spaßfaktor

- klein und leicht

NACHTEILE

- miese Druckqualität bei Fotos

- umfangreiche, aber nicht intuitive App

Peripage A6 im Test

Man nehme einen Kassenzetteldrucker, male Augen und Nase drauf – und fertig ist ein kleiner Schwarz-Weiß-Fotodrucker mit mieser Qualität und gigantischem Spaßfaktor.

Goojprt kennt jeder. Nicht? Nun, die Wahrscheinlichkeit ist hoch, dass man zumindest schon mal einen Kassenzettel in der Hand hatte, der von einem der kleinen und häufig portablen Thermopapierdrucker ausgespuckt wurde. Groß ist der chinesische Hersteller des Peripage etwa beim Verkauf von Mini-Druckern für Taxi-Fahrer oder Bondrucker für Kellner in der Systemgastronomie. Nun wollen die Chinesen ihre Technik mit dem Peripage in Endkundenhände geben. Können die denn was mit einem Thermodrucker für 37 Euro anfangen?

Design und Verarbeitung

Der kleine Drucker misst gerade einmal 7,9 mal 7,9 mal 4,2 Zentimeter – von der Fläche her ist das weniger als eine Zigarettenschachtel, allerdings etwas höher. Das Plastikgehäuse wirkt nicht sonderlich edel, aber auch nicht billig. Der Kunststoff ist erfreulich massiv, die Ecken sind sauber abgerundet, es gibt keine hässlichen Kanten, nichts knarzt. Die angedeuteten Augen sowie die aufgedruckte „Nase“ auf der Oberseite sorgen für einen kindlichen Look, für den man sich aber auch als junggebliebener Erwachsener nicht schämen muss – zumindest, wenn man sich bei der Bestellung für die weiße Ausführung entscheidet.

Eine etwas windige Mechanik hält die obere und die untere Hälfte des Druckers zusammen; hinten per Scharnier, vorne mit dünnen Kunststoffhäkchen, denen wir zunächst mal gar nichts zugetraut haben – die aber nun bereits einige Wochen harten Alltagseinsatz und Dauertransport im Rucksack mitgemacht haben, ohne Verschleißerscheinungen zu zeigen.

Viele Elemente gibt es nicht: Eine USB-Buchse zum Laden des internen, 1000 mAh starken Akkus, ein Ein-Aus-Taster mit farbiger Beleuchtung, das war's.

Nicht viel drin: Der Peripage A6 ist dank Thermo-Drucktechnik sehr simpel aufgebaut. heise bestenlisten

Druck und Papier

Zur Vorbereitung schiebt man die obere Hälfte des Druckers ein oder zwei Millimeter nach vorne und kann ihn nach oben aufklappen. Im Innern ist Platz für eine kleine Rolle Thermopapier (57 Millimeter breit, 30 Millimeter Durchmesser), die einfach eingelegt und nach draußen geführt wird. Zuklappen, los geht's.

Je nach bestelltem Paket sind unterschiedliche Papierrollen mit dabei, außerdem gibt es diverse Varianten als Zubehör. Der Klassiker ist das „Bonpapier“, dünn und weiß – auf Wunsch gibt es das auch eingefärbt, die Papierrolle ist dann blau, gelb oder rosa. Es gibt vorgefertigte und farbig vorgedruckte Aufkleber in unterschiedlichen Formaten sowie ein selbstklebendes Endlospapier, was in der Praxis den größten Spaßfaktor mitbringt.

Gedruckt wird mit der Thermotechnik: Das Papier wird beim Transport pixelgenau erhitzt und färbt sich an diesen Stellen schwarz. Peripage ist also ein reiner Schwarz-Weiß-Drucker, Graustufen oder gar Farben sind nicht drin. Einzige Möglichkeit, an Farbe zu kommen, sind die vorab eingefärbten Papierrollen – der Druck ist aber auch dann nur schwarz und ziemlich grobpixelig.