Missing Link: Warum wir (vorerst) nicht auf dem Mars landen sollten

Bevor wir den Mars erkunden, sollten wir Verhaltensregeln für den Umgang mit Lebensformen aufstellen oder sogar attraktivere Ziele in Betracht ziehen.

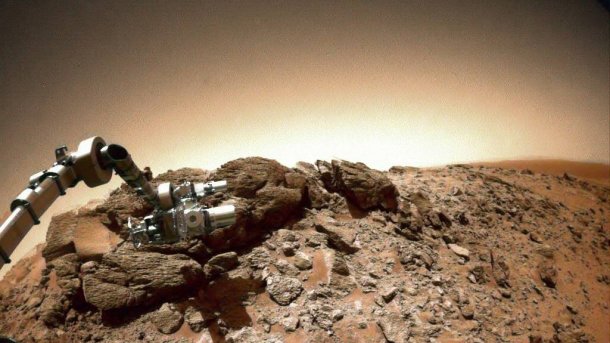

(Bild: NASA)

Vier unbemannte Sonden sollen sich im kommenden Sommer auf den Weg zu unserem roten Nachbarplaneten machen. Neben den USA, China und den Vereinigten Arabischen Emiraten ist auch Europa mit einer eigenen Mission dabei: ExoMars. Von den vieren ist sie als einzige mit einem Instrument ausgestattet, das gezielt nach Lebensspuren suchen soll. Worüber bisher jedoch noch wenig diskutiert wird, ist die Frage nach den Konsequenzen, falls die Suche erfolgreich verläuft: Wäre das ein Grund, so bald wie möglich Astronauten zum Mars zu schicken? Oder sollten wir umgekehrt in so einem Fall vorerst ausdrücklich darauf verzichten?

In dem Roman "Die letzte Crew des Wandersterns" gehe ich davon aus, dass ExoMars fündig wird und bald darauf Proben zur Internationalen Raumstation ISS geschafft werden. Dort werden sie im April 2028 in sicherem Abstand von der Erdoberfläche untersucht. Beim Verfassen war ich mir des Risikos bewusst, dass diese fiktive Geschichte schon bald von der Wirklichkeit überholt werden könnte: Allein wenn der Start der Sonde verschoben werden müsste, wäre sofort der gesamte Zeitplan über den Haufen geworfen. Berichte über einen misslungenen Test des Landefallschirms im vergangenen August haben mich daher zuletzt etwas nervös gemacht, aber ansonsten nicht weiter beunruhigt: Dem Kern der Geschichte, in der es vorrangig um den Umgang mit fremdem Leben geht, würde eine solche Zeitverschiebung nicht nachhaltig schaden.

Umgang mit außerirdischem Leben

An manchen Stellen dagegen wünsche ich mir geradezu, durch die Realität widerlegt zu werden. Etwa bei der Szene, in der der deutsche Astronaut Mark Volkmann von der Internationalen Raumstation aus ein Gespräch mit einer Schulklasse führt. Bereits beim Schreiben hatte ich mich gefragt, wie realistisch der Verlauf dieses Gesprächs ist. Dabei ging es mir weniger um die Position der Schüler, die bemannten Missionen zum roten Planeten kritisch gegenüberstehen, weil sie den Schutz des dort möglicherweise existierenden Lebens über den menschlichen Expansionsdrang stellen. Vielmehr fragte ich mich, ob ein Astronaut in zehn Jahren von solchen Positionen wohl immer noch so verunsichert werden würde, wie von mir beschrieben. Ist nicht eher davon auszugehen, dass ein rücksichts- und respektvoller Umgang mit außerirdischem Leben bis dahin längst als selbstverständlich gilt und allseits akzeptiert ist?

Bislang sehe ich wenig Anzeichen dafür. In der öffentlichen Debatte über Raumfahrt, insbesondere im Zusammenhang mit dem Mars, werden solche Fragen weiterhin kaum gestellt. Wenn das Thema bei Fachtagungen gelegentlich mal angesprochen wird, stößt es oft auf Unverständnis, manchmal auch auf offene Ablehnung. Die Fragen werden offenbar als störend empfunden und gelegentlich abgetan mit dem Verweis auf einzurichtende Schutzgebiete. Es wurde auch schon eingewandt, dass uns der Schutz der irdischen Astronauten näher liegen sollte als die Rücksichtnahme auf ein paar primitive Einzeller. Auf bemannte Missionen zum Mars verzichten, um dort lebende Bakterien zu schützen? Das erscheint vielen offenbar undenkbar.

Verpflichtung aus der Vergangenheit

Der Weltraumaktivist Rick Tumlinson etwa verwies in einer Diskussion nach einem seiner Vorträge einmal darauf, dass wir doch regelmäßig Millionen von Bakterien töten, wenn wir uns die Hände waschen. Er übersah dabei allerdings, dass es sich in dem Fall um Lebewesen handelt, mit denen wir seit Millionen Jahren in einer Wechselbeziehung stehen. Über Lebensformen auf anderen Planeten dagegen wissen wir nichts. Auf welcher Grundlage räumen wir Mikroorganismen vom Mars den gleichen Status ein wie irdischen Keimen? Wie soll sich zu ihnen eine friedliche, für beide Seiten fruchtbare Beziehung entwickeln, wenn wir von Anfang an über deren Leichen gehen?

Sicher, diese Vorgehensweise folgt einer Jahrhunderte alten Tradition, wenn auch keiner guten. Die sich moralisch und militärisch überlegen fühlenden Europäer haben die Bewohner der Kontinente, die sie mit ihren Schiffen besuchten, auch als "primitiv" eingestuft und entsprechend grob behandelt. Verpflichten uns diese von Europa begangenen Verbrechen nicht, bei der zukünftigen Erkundung fremder Welten höchsten moralischen Anforderungen zu genügen?

Regeln für Erkundungen

Der britische Mikrobiologe Charles Cockell (University of Edinburgh) hat 2007 in seinem Buch "Space on Earth" die Forderung formuliert, jegliche außerirdische Lebensform, auf die wir im All stoßen, bis zum Beweis des Gegenteils als intelligent zu betrachten. Das schließt offensichtlich Einzeller wie Bakterien ein. Warum sollten wir uns mit weniger zufriedengeben? Jede andere Grenzziehung zwischen geschütztem und zur Jagd freigegebenem Leben wäre willkürlich. Mangels empirischer Daten über Leben außerhalb der Erde ließe sie sich nicht begründen.

Auf Nachfrage erklärte Cockell jetzt, es sei wohl "mehr oder weniger unvermeidlich, dass wir den Mars mit Menschen kontaminieren werden". Er vermutet, dass wir mit dort möglicherweise lebenden Mikroben "wahrscheinlich angemessen umgehen können, sofern wir ein Mindestmaß an Gewissheit darüber haben, um was für eine Art von Leben es sich handeln mag." Allerdings sei es "schwierig zu bestimmen, in welchem Maße wir menschliche Erkundungen zulassen können, bevor wir ein gründliches Verständnis davon haben, ob es dort Leben gibt und welcher Natur es ist".

Attraktivere Ziele als der Mars

Das klingt ein bisschen wie die Suche nach einem Kompromiss zwischen dem Drängen der Raumfahrtenthusiasten, vielleicht auch der eigenen Lust an der Erforschung unbekannter Welten und den eigenen moralischen Ansprüchen. Aber der Aufbruch von Menschen zum Mars hat keine Dringlichkeit, die in dieser Frage Kompromisse erzwingen könnte. Uns entgeht nichts, wenn wir damit noch so lange warten, bis wir mit Sicherheit wissen, ob er bewohnt ist oder nicht.

.

(Bild: NASA)

Schließlich gibt es im Weltraum genügend andere attraktive und weniger problematische Ziele, auf die wir uns unterdessen konzentrieren können: Auf Asteroiden ließen sich Siedlungen errichten, der Zwergplanet Ceres könnte zum Mittelpunkt der Weltraumkultur werden. Und auf dem Marsmond Phobos könnten wir eine Forschungsstation betreiben, von der aus wir die Entwicklung des Lebens auf dem Mars verfolgen.

Fehlverhalten im Weltraum

Es geht nicht darum, die bemannte Raumfahrt aufzugeben oder sie mit weniger Energie zu betreiben. Es geht darum, ihr eine neue Orientierung zu geben. Der Aufbruch ins All darf nicht bruchlos als Fortsetzung des Aufbruchs zu anderen Kontinenten betrieben werden, sondern muss viel entschiedener auch als Aufbruch zu einer neuen, ausgeglicheneren und friedlicheren Gesellschaft begriffen werden. Wann, wenn nicht jetzt, wäre eine bessere Gelegenheit, einen grundlegend anderen Weg einzuschlagen?

Es ist unmöglich, die auf der Erde begangenen Verbrechen ungeschehen zu machen, und es ist ungeheuer schwierig, die in der Folge entstandenen internationalen Machtverhältnisse und sozialen Gegensätze wieder aufzulösen. Im Weltraum aber ist es ganz einfach, die gleichen Fehler nicht noch einmal zu wiederholen. Es genügt eine simple Regel: Himmelskörper, auf denen Leben vermutet werden kann, sollten wir nicht oder nur mit größter Zurückhaltung betreten.

Oder ist es doch nicht so leicht? Etwas scheint sich zu sträuben gegen eine solche Ausrichtung der Forschung und Entwicklung. Viele sehen darin wohl eine zu große Einschränkung, womöglich gar einen Angriff auf ihre persönliche Lebensweise. Die immer wieder zu beobachtende emotionale Heftigkeit der Empörung dagegen lässt allerdings vermuten, dass mehr dahinter steckt.

Lebensprinzip: Beschleunigung

Ich vermute, es hat mit dem kollektiven Rauschzustand zu tun, in den die Europäer zunächst sich selbst und dann auch den Rest der Welt versetzt haben. Es ist die seit Jahrhunderten währende Euphorie des vermeintlichen Sieges über die Natur: Seit es gelungen ist, die Kraft des Feuers in Bewegungsenergie umzuwandeln, zuerst mithilfe der Kanone, später mit der Dampfmaschine, fühlen wir uns unabhängig von Wasser, Wind und Sonne und sind scheinbar frei zu tun, was immer wir wollen.

Dabei hat insbesondere der Rüstungswettlauf der Schusswaffen die Entwicklung wissenschaftlicher Optimierungsmethoden vorangetrieben und die Maximierung quantitativer Größen mehr und mehr zum gesellschaftlichen Leitmotiv gemacht. Wir haben uns auf diesem immer schneller rotierenden Karussell eingerichtet, die Lust an der Beschleunigung zum Lebensprinzip gemacht und auf vielfältige Weise moralisch abgesichert, durch Religion, Erinnerungskultur, Symbole und Rituale.

Erwachen

Aus so einem Rausch zu erwachen, ist sehr unangenehm und gelingt nicht von heute auf morgen. Es muss wohl auch mit einem heftigen Kater gerechnet werden. Auf Dauer führt jedoch kein Weg daran vorbei. Eigentlich weiß das Jeder, doch der Erkenntnis Taten folgen zu lassen fällt schwer. Manchmal befördern einschneidende persönliche Erlebnisse das Aufwachen. So hat für mich die Auseinandersetzung um ein Denkmal für einen Sklavenhändler eine entscheidende Rolle gespielt.

(Bild: NASA)

Bis dahin hatte ich geglaubt, mit diesem Thema nichts zu tun zu haben. Die Deutschen waren verantwortlich für Hitler und genügend andere Übeltaten, aber Sklavenhandel, das waren die anderen, die Engländer, Niederländer, Portugiesen, Spanier. So dachte ich – um dann zu erfahren, dass mit Heinrich Carl von Schimmelmann einst ein Weltmarktführer dieser Branche in meiner unmittelbaren Nachbarschaft gelebt und gewirkt hatte.

Rechtfertigungsideologien und geschönte Geschichtsbilder

Ich hatte zuvor auch nichts über den atlantischen Dreieckshandel gewusst, der Schimmelmann im 18. Jahrhundert zum reichsten Mann Europas gemacht hatte und eigentlich eine globale Produktionskette darstellte: Kattun, Waffen und Alkohol wurden zur Westküste Afrikas gebracht und dort gegen Sklaven eingetauscht, die nach Amerika verschleppt wurden. Von dort wiederum kehrten die Schiffe mit den durch Sklavenarbeit gewonnenen Rohstoffen wie Zuckerrohr oder Baumwolle nach Europa zurück, wo daraus die Handelsware für den nächsten Zyklus erzeugt wurde.

Dieses Geschäftsmodell ließ die beteiligten europäischen Hafenstädte in kurzer Zeit aufblühen und hat über Jahrhunderte den Wohlstand Europas geschaffen. Menschen, Waffen, Drogen – bis heute sind dies die profitabelsten Handelsobjekte geblieben. Wer die daraus erzielten Gewinne genießen will, muss sie mittlerweile allerdings waschen, um die Quellen seines Reichtums zu verschleiern. Seit der Auseinandersetzung um das Schimmelmann-Denkmal kann ich nicht mehr anders, als unseren Wohlstand als genau das wahrzunehmen: Es sind reingewaschene Profite aus kriminellen Geschäften, deren Ursprung durch Rechtfertigungsideologien und geschönte Geschichtsbilder wirkungsvoll verschleiert wird.

Kausalität

Was fängt man mit so einer Erkenntnis an? Die Vergangenheit lässt sich nicht ändern. Es ist auch schwer vorstellbar, wie der angerichtete Schaden durch Geldzahlungen oder andere Maßnahmen kompensiert werden könnte. Aber ein offizielles Eingeständnis, sich falsch verhalten zu haben, und die Selbstverpflichtung, solche Vorgehensweisen zukünftig nicht mehr zu dulden, wäre machbar. Eine Erklärung der europäischen Weltraumorganisation ESA, keine bemannten Missionen zum Mars vorzubereiten, solange unklar ist, ob es dort Leben gibt – das wäre ein starkes Signal, dass Europa entschlossen ist, aus seiner Vergangenheit zu lernen und künftig andere Wege zu gehen.

(Bild: NASA )

Ob so ein Signal bis 2028 zu erwarten ist? Die Chancen sind wohl eher gering. Aber die geschichtliche Entwicklung verläuft manchmal sprunghaft, insbesondere dann, wenn viele Menschen gleichzeitig ähnliche, das eigene Weltbild erschütternde Erfahrungen machen. Und das scheint gerade zu geschehen: Als junger, pubertierender Mensch zu begreifen, was der Klimawandel für das eigene Leben bedeutet, ist zweifellos erheblich einschneidender als meine Erfahrung mit der Schimmelmanndebatte, bei der es lediglich darum ging, die Scheuklappen der Erinnerungskultur zu unterlaufen.

Hoffnung

Die Proteste gegen die Klimapolitik sind denn auch der Grund, warum ich letztlich nicht ausschließen will, dass die Szene mit der Schulklasse in den verbleibenden neun Jahren vielleicht doch noch von der Wirklichkeit überholt wird. Nichts könnte mich mehr erfreuen, als wenn "Die letzte Crew des Wandersterns" auf diese Weise rasch veralten würde. (bme)