Windenergie-Pioniere ziehen in raue Gewässer

Feste Fundamente für Offshore-Windkraftanlagen eignen sich nur für flache Meere. Schwimmkörper eröffnen ein weit größeres Potenzial.

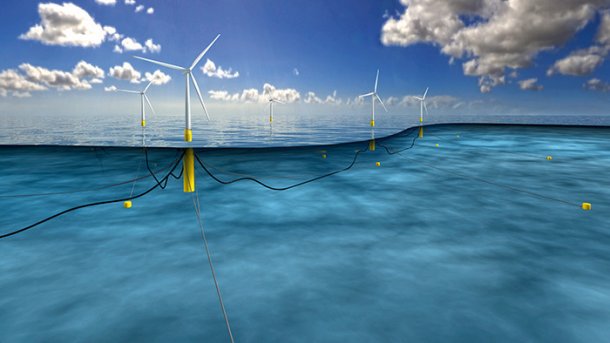

Hywind: Konzept des schwimmenden Windparks vor Schottland.

(Bild: Statoil)

- Daniel Hautmann

Fast überall außerhalb der Nord- und Ostsee ist es zu tief für klassische Offshore-Parks. Schwimmende Anlagen, die sich auch in größeren Tiefen installieren lassen, sollen deshalb das größere Potenzial ausschöpfen. Bisher gab es aber lediglich einzelne Prototypen, berichtet Technology Review in der Januar-Ausgabe (jetzt im gut sortierten Zeitschriftenhandel und im heise shop erhältlich).

Windenergie von schwimmender Anlage

Von 2011 bis 2016 lief etwa eine Zwei-Megawatt-Anlage namens WindFloat vor Portugal. Ab 2017 sollen nun ganze Parks folgen. Den Anfang macht die norwegische Statoil vor der Küste Schottlands mit fünf Siemens-Windrädern à sechs Megawatt. Getragen werden die je 360 Tonnen schweren Anlagen von "Spar-Bojen": monströse Stahlzylinder, 258 Meter lang, 14 Meter dick, 2000 Tonnen schwer. Angekettet schwimmen sie aufrecht im Meer, wobei 80 Meter des Rohres untertauchen. Die Technik ist seit Langem in der Gas- und Ölindustrie erprobt. Damit der Generator nicht unter den wechselnden Windgeschwindigkeiten beim Schwanken leidet, verstellt eine Elektronik von Siemens rechtzeitig die Rotorblätter.

Hywind - Windpark (4 Bilder)

(Bild: Øyvind Hagen / Statoil )

Ein weiterer Park mit insgesamt 25 Megawatt entsteht bis voraussichtlich 2018 am Ort des WindFloat-Prototyps. Er basiert auf sogenannten Tension-Leg-Plattformen: große, von Seilen fixierte Auftriebskörper. Zur Stabilisierung werden im Inneren große Wassermassen hin und her gepumpt. Eine ähnliche Plattform – allerdings ohne Ballastwasser – hat das Dresdner Unternehmen Gicon entwickelt. Sie soll auch geringere Wassertiefen zwischen 18 und 500 Meter erschließen. Die erste Demoanlage soll 2017 im Offshore-Windfeld Baltic1 vor Mecklenburg-Vorpommern installiert werden. Welches Konzept welche Vorteile bietet, muss sich erst noch zeigen.

Offshore-Windkraft in rauen Gewässern

Die Pioniere begeben sich dabei nicht nur geografisch in raue Gewässer, sondern auch finanziell: Verkabelung und Wartung sind umso aufwendiger, je weiter die Anlagen von der Küste entfernt sind. Dazu kommen extrem hohe Baukosten. Der Park vor Schottland ist mit rund sieben Millionen Euro pro Megawatt rund doppelt so teuer wie gewöhnliche Offshore-Anlagen. "Ohne Förderung ist das nicht machbar“, sagt Jochen Bard vom Fraunhofer-Institut für Windenergie und Energiesystemtechnik.

Zumindest die Baukosten könnten in absehbarer Zeit stark sinken. So lassen sich die Anlagen etwa in einer Werft an Land bauen und dann auf See schleppen. Das erspart teure Installations schiffe. Außerdem müssen auf hoher See keine Gründungen in den Meeresboden gerammt werden. Große Blöcke, die einfach auf den Grund herabgelassen werden, verankern die Schwimmfundamente allein durch ihr Gewicht.

Windenergie: Schwimmkörper aus Kunststoff

Windkraft-Pionier Henrik Stiesdal, der seit 1978 mehr als 650 Patente angehäuft hat, verspricht gar eine Kostensenkung "auf bis zu fünf Cent pro Kilowattstunde" – das Niveau von Braunkohlekraftwerken. Dies will er unter anderem durch Automatisierung und Massenfertigung erreichen. Sein Konzept sieht beispielsweise vor, Masten nicht zu verschweißen, sondern aus standardisierten Einzelteilen zusammenzuschrauben.

Billiger machen könnte die Schwimmwindkraft auch der Verzicht auf teuren Stahl. Stiesdal setzt auf Schwimmkörper aus Kunststoff. An einer Variante aus Beton arbeiten Forscher in Barcelona im Projekt "Windcrete": Eine rund 200 Meter lange Betonröhre wird am Stück auf einem Trockendock hergestellt und liegend zum Einsatzort geschleppt. Mit Ballastwasser geflutet, richtet sie sich dort auf, bis nur noch zehn Prozent über das Wasser ragen. "Beton ist nicht nur billiger, sondern auch ökologischer und haltbarer", argumentieren die Betreiber.

(jle)