Ins rechte Licht gesetzt

Einfach die klassische 100-Watt-Glühbirne gegen eine Energiesparlampe austauschen und schon tut man der Umwelt etwas Gutes und spart auch noch Geld. Politik und Wirtschaft wollen uns diese Aussage seit Jahren verkaufen. Wir geben Tipps für die Umstellung und bringen Licht in Alltagsfragen.

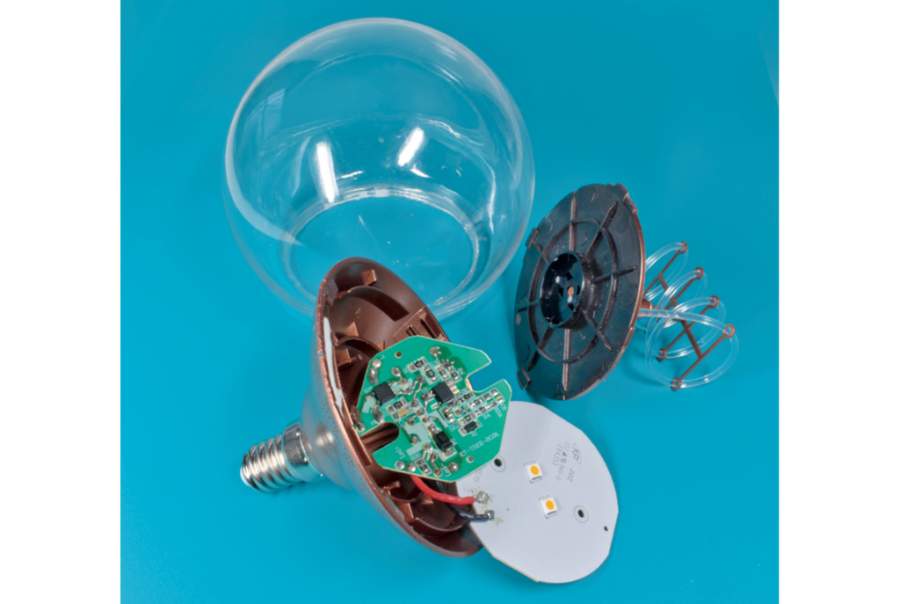

Ab Seite 24 finden Sie einen Überblick zu LEDs, die in vielen modernen Lampen verbaut sind und verschiedene einfache Netzteilschaltungen. In diesem Beitrag liegt der Schwerpunkt mehr auf der praktischen Anwendung. Im September 2009 kam das Aus für die alte Glühbirne (exakte Bezeichnung: Glühlampe, Glühfadenlampe oder Allgebrauchsglühlampe) in der EU, wie wir sie seit dem 19. Jahrhundert kennen und als deren Erfinder Thomas Alva Edison gilt (1880), der allerdings vorherige Entwürfe lediglich verbesserte. Die Lichtausbeute bei diesen Lampen liegt bei etwa 10 bis 20 Lumen pro eingesetztem Watt. Rund 95 % der aufgebrachten Stromenergie wird dabei in Wärme umgesetzt. Weil (reich) sparen überhaupt en vogue ist und Energiesparen auch noch die Umwelt entlasten soll (weniger CO2-Ausstoß), wurde das Produktionsverbot für diese Lampen erlassen. Theoretisch ist zwar der Verkauf ebenfalls verboten und nur noch Restbestände dürfen auf den Markt gebracht werden, eine kurze Recherche zeigt aber, dass es noch viele Angebote Online und in Ein-Euro-Läden gibt (weniger als ein Euro pro 100 W Lampe). Das ursprünglich für 2016 geplante Ende für Halogenlampen wurde inzwischen auf September 2018 verschoben und betrifft nur die Lampen, die in der klassischen Birnenform mit Schraubgewinde angeboten werden. Die abgeflachten Strahler für Einbauleuchten und Tischlampen sind nicht geächtet.

Lichtstimmung mit Dimmer

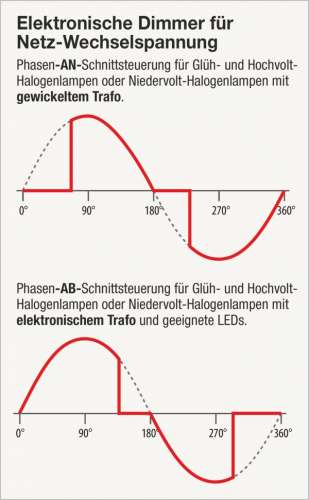

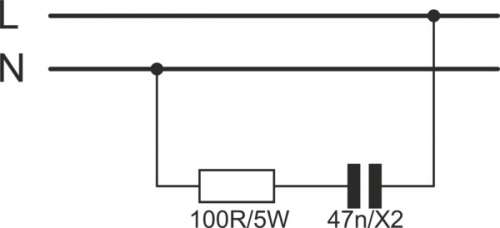

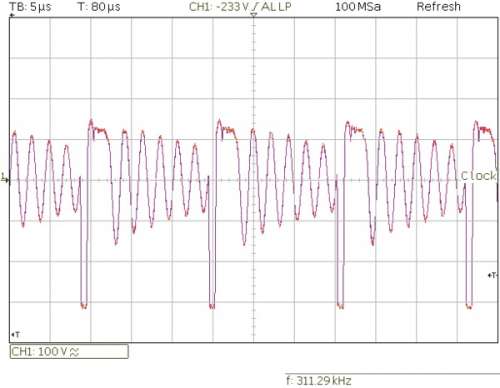

Ganz so problemlos wie Industrie und Umweltapostel es uns weismachen wollen, ist der Umstieg leider nicht immer. Das fängt schon bei der Dimmbarkeit an. Vor allem im Wohnbereich gibt es in vielen Haushalten einfache Dimmer, über welche die Helligkeit einer Lampe eingestellt werden kann. Ohmsche Lasten wie gewöhnliche Glühlampen sind mit allen Arten von Dimmern einstellbar. Am verbreitetsten sind Dimmer-Schaltungen mit Phasenanschnittsteuerung (siehe Grafik „Elektrische Dimmer“), da hierbei der Schaltungsaufwand relativ gering ist. Bei diesen wird der Strom zu einem einstellbaren Zeitpunkt nach dem Nulldurchgang der Wechselspannung über einen Triac bis zum nächsten Nulldurchgang eingeschaltet – die Phase wird somit 100-mal pro Sekunde angeschnitten, was das Auge nicht wahrnehmen kann. Der Lampe wird über den Dimmer dabei nur so viel Leistung zugeführt, wie für die eingestellte Helligkeit benötigt wird. Das bedeutet, wenn die Lampe nur mit geringer Helligkeit leuchtet, wird im Dimmerkreis auch weniger Leistung aus dem Netz entnommen. Die für die Elektronik benötigte Leistung ist äußerst minimal und fällt nicht ins Gewicht. Die Phasenanschnittsteuerung eignet sich nicht für kapazitive Lasten wie zum Beispiel ein Kondensatornetzteil, weil bei diesen ein zu hoher Strom von 16 A und mehr fließen kann. Ein einmalig hoher Einschaltstrom ist auch bei einer (kalten) Glühlampe vorhanden und stellt kein Problem dar. Bei der Kombination Kondensatornetzteil mit Phasenanschnittsteuerung treten aber 100 Impulse pro Sekunde über die gesamte Betriebsdauer auf und die können die Elektronik beschädigen.

Bei der Phasenabschnittsteuerung wird hingegen der hintere Teil der sinusförmigen Wechselspannung abgeschnitten. Die Wechselspannung wird zum Zeitpunkt des Nulldurchgangs an die Last durchgeschaltet, weshalb sich diese Schaltung für kapazitive Lasten eignet, nicht aber für induktive. Ohne einen Blick auf die Netzteilschaltung einer Energiespar- oder LED-Lampe lässt sich leider nicht sagen, um was für eine Last es sich handelt. Schreibt der Hersteller einfach nur „dimmbar“, hilft das theoretisch nicht weiter, es dürfte aber gemeint sein, dass sie für Phasenanschnittsteuerungen geeignet ist. Die Hersteller von Lichtschaltern bieten inzwischen auch universelle Dimmer, die sich für alle Lasttypen eignen – allerdings immer nur für einen Typ gleichzeitig.

Möglicherweise erleben Sie, dass Ihre LED-Leuchtmittel in der höchsten Stufe zu dunkel oder in der kleinsten Stufe noch zu hell sind und außerdem an diversen Reglerpositionen flackern, surren oder brummen. Das liegt daran, dass der Dimmer eine Mindestlast benötigt, die von der LED-Lampe nicht erreicht wird. Hochwertige Dimmer verfügen zusätzlich über eine Justierschraube, mit der Sie den Regelbereich einstellen können.

In der Linksammlung zum Artikel finden Sie ein Dokument von Philips, in dem einige Lampen mit gängigen Dimmern getestet wurden. Um eine LED über die gesamte Helligkeitsverteilung dimmen zu können, wird eine Pulsweitenmodulation (PWM) benötigt. Kurze oder längere Impulse der stets vollständigen Vorwärtsspannung sorgen für den Eindruck, dass die LED dunkler oder heller leuchtet, obwohl sie stets gleich hell leuchtet und nur die träge Auge-Hirn-Verarbeitung dies als Helligkeitsvariationen wahrnimmt.

Glimmende Kontrollleuchten

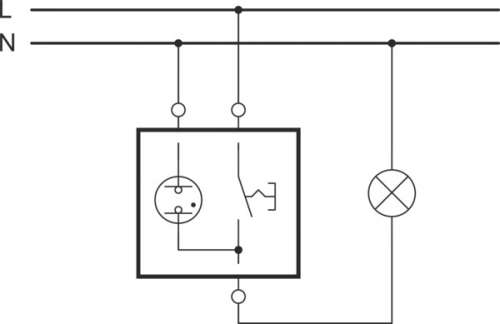

Für Badezimmer oder WCs werden oft Lichtschalter verbaut, die über eine kleine Glimmlampe anzeigen, ob im Raum das Licht eingeschaltet ist, um so „frei“ oder „besetzt“ zu signalisieren. Je nach Beschaltung kann das Lämpchen leuchten, wenn das Raumlicht ein- oder ausgeschaltet ist. Die gleiche Signalisierung gibt es auch für Schalter, die im Dunkeln leicht zu finden sein sollen. Funktionierte die Installation bei Ihnen bisher problemlos, kann sich das mit dem Wechsel auf eine neue Beleuchtungstechnik ändern.

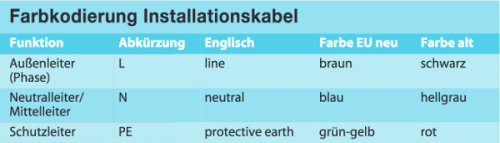

Die unten gezeigte Beschaltung eines Lichtschalters mit Kontroll-Glimmlampe macht deutlich, dass eine zusätzliche Leitung für den Neutralleiter (nicht Nullleiter) zum Schalter führen muss. Für eine Installation ohne Kontrolle werden ansonsten nur zwei Leitungen benötigt und nur die Phase (neue korrekte Bezeichnung: Außenleiter) wird geschaltet, wobei dabei dann oft die blaue und die schwarze Ader eines Installationskabels benutzt wird. Ein Problem, das bei bisherigen Installationen nicht auffiel, sind kapazitiv und induktiv eingekoppelte Blindspannungen durch parallel verlegte Kabelstränge und andere Einstrahlquellen. Je näher man zum Sicherungskasten kommt, desto mehr Leitungen werden neben- und übereinander oder gar miteinander verdreht liegen. Eine weitere Störquelle können Installationen sein, in denen der Neutralleiter über den Lichtschalter geschaltet wird. Durch solche Störungen kann auch an einem ausgeschalteten Lampenanschluss eine Spannung von um die 80 V anliegen. Konventionelle Glühlampen stören sich nicht daran und das Problem fällt nicht auf. Je nach Bauweise des Netzteils in der LED-Lampe reichen aber schon Spannungen ab etwa 50 V, um diese schwach leuchten zu lassen (beispielsweise beim Modell Ikea Nittio). Abhilfe schafft dann nur ein Überspannungsbegrenzer beziehungsweise Entstörglied in Form eines RC-Glieds, wie es oft als Erweiterung für Schütze (Relais) angeboten wird.

Weiß ist nicht gleich Weiß

Durch jahrelange Nutzung haben wir uns an bestimmte Eigenschaften der Glühlampen gewöhnt, die den Nachfolgern (je nach Bauart) fehlen. So gibt es schier unendliche Bauformen: Von der einfachen, namensgebenden Birnenform bis hin zu Kerzenimitaten. Die Lampe gibt bereits nahezu unmittelbar nach Einschalten die maximale Lichtintensität ab ohne zu flackern oder erst (mehrere Minuten) warmlaufen zu müssen. Das gelblich-warme Farbspektrum empfinden die meisten Menschen vor allem im Wohnbereich als angenehm. Einzelnen Forschungen nach stört sogar bläuliches Licht (LED oder Leuchtstofflampe) vor dem Einschlafen, weshalb von der Smartphone-Nutzung zur Bettlektüre abgeraten wird.

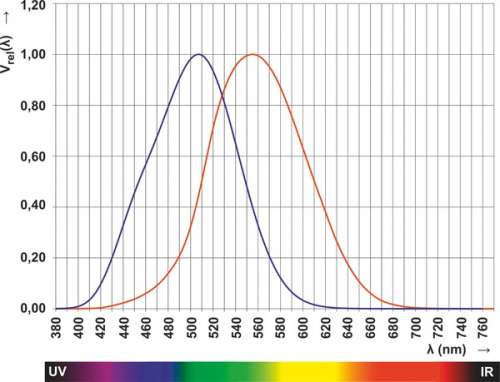

Leuchtstoffröhren weisen ein eher bläuliches, kaltes Licht auf und auch Energiesparlampen boten anfangs oft ähnliches Licht. Durch andere Mischungen des Leuchtgases lässt sich ein rötliches, wärmeres Licht erzeugen. Halogenlampen bieten meistens ein Licht, das dem einer Glühlampe ähnlich ist. LEDs können in fast beliebigen Farben leuchten, was durch Dotierung und verschiedene Halbleitermaterialien erreicht wird. Gängige Bezeichnungen sind warm-weiß (gelblich) oder kalt-weiß (blau). Bei gleicher Strahlungsintensität nehmen wir grünes Licht besser wahr als andere Farben. Eine Lichtquelle (beispielsweise aus LEDs) mit roter Strahlung müsste wesentlich mehr Leistung erbringen als eine grüne, um gleich hell zu wirken. Billige LED-Leuchten nutzen diesen Effekt, um mit entsprechender Beschichtung im gelb-grünen Bereich hohe Werte für Lumen pro Watt zu erzielen und so heller zu wirken – zu Lasten eines ausgewogenen Farbspektrums.

Um als Endverbraucher die Eigenschaften einer Lampe beim Kauf besser beurteilen zu können, gibt es die Angabe der Farbtemperatur in Kelvin (K). Kleine Werte empfinden wir subjektiv als rötliches, warmes Licht und hohe Werte kalt und bläulich. Damit eine weiße Fläche auch als solche wiedergegeben wird, müssen digitale Kameras einen Weißabgleich durchführen (automatisch oder manuell), weil ansonsten das Foto einen Farbstich bekommt.

Das Farbspektrum einer Lichtquelle zeigt, aus welchen Farbanteilen sich das Licht zusammensetzt. Während eine Glühbirne ein kontinuierliches Spektrum aufweist, enthält das Spektrum von Sparlampen Lücken. Hier fehlen Wellenbereiche ganz oder sind deutlich weniger intensiv. Eine (farbige) Fläche, die von so einer Lichtquelle beleuchtet wird und gerade diese Wellenlängen reflektieren würde (wodurch wir die Farbe sehen könnten, weil andere Wellenlängen absorbiert würden), erscheint dann farbverfälscht. Deshalb ist die Farbtemperatur allein nicht geeignet, eine Aussage über die Qualität der Lichtfarbe zu liefern, sondern nur über die subjektive Wahrnehmung der Lichtfarbe. Erst der Farbwiedergabeindex besagt, wie gut die Lichtquelle geeignet ist, verschiedene Farben realistisch wiederzugeben. Dazu werden 14 Testfarben beleuchtet und deren naturgetreue Wiedergabe unter dem Kunstlicht wird bestimmt und in der Kennzahl Ra beziehungsweise CRI (Colour Rendering Index) als Farbwiedergabe-Genauigkeit in Prozent ausgedrückt. Je höher die Zahl, desto besser ist die Farbwiedergabe; wobei Werte ab 80 CRI als hinreichend gut für eine naturgetreue Wiedergabe gelten. Auf der Verpackung für Leuchtmittel sollten deshalb beide Werte stehen, damit Sie zum einen die subjektive Farbtemperatur kennen und auch die Farbwiedergabe.

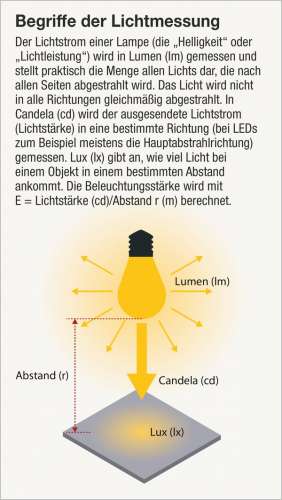

Lumen statt Watt

Egal durch welche neue Bauart Glühlampen ersetzt werden, es ist nur selten ein gleichwertiger Ersatz. Die rundum gleichmäßige Ausleuchtung schaffen abgesehen von Halogenlampen nur wenige LED-Modelle mit mehreren Leuchtelementen. Zum Einsatz kommen bei LED-Lampen fast immer (mehr oder weniger) Standard-LEDs und keine Hochleistungs-Strahler, wie zum Beispiel von Cree. Meistens leuchten LEDs und auch die Halogen-Spots nur in eine Richtung, was bei einzelnen Hochleistungs-LEDs noch ausgeprägter wäre (bei Taschenlampen ist dies hingegen gewünscht). Dann ist auch die Angabe des Lichtstroms in Lumen (lm) nicht vergleichbar, so wie schon bei unterschiedlichen CRI-Werten. Eine Lampe, die im wesentlichen in eine Richtung leuchtet, kann in diesem Lichtkegel mehr Lumen pro Watt erreichen als eine Lampe, die vollflächig leuchtet. Entsprechende Umrechnungsangaben auf der Verpackung sind insofern Augenwischerei.

Helligkeit zu beurteilen ist nicht ganz einfach, da Faktoren wie die Raumgestaltung, ausgeleuchtete Flächen und Lichtfarbe zusammen immer den subjektiven Eindruck prägen. Theoretisch können auch Glühlampen bei gleicher Wattzahl unterschiedlich hell sein. Dennoch haben wir im Laufe der langen Nutzung ein Gefühl dafür entwickelt, was wir von einer Birne mit beispielsweise 100 Watt zu erwarten haben. Seit Einführung der Energiesparlampen werben die Hersteller mit Vergleichswerten, die meistens eher ein Produkt der Fantasie sind, wie wohl jeder schon selbst festgestellt hat. Eine allgemeine Aussage, wie hell ein Leuchtmittel aufgrund der Technik ist, kann nur begrenzt gegeben werden, wie schon Anhand der Ausführung zum Farbwiedergabeindex zu sehen war. Die Tabelle auf der vorherigen Seite zeigt eine ungefähre Übersicht für typische Leistungswerte. 500 bis 1500 lm werden in etwa für eine ausreichend helle Beleuchtung in einem Zimmer benötigt – Arbeitszimmer oder Küchen erfordern durchaus auch höhere Lichtströme.

LED-Leuchtmittel sind in den gängigen Ausführungen für den Haushalt nur bis etwa 20 W erhältlich. Die Hersteller versprechen zwar schon ab etwa 13 W bis 16 W, dass die Lampen wie eine Glühbirne mit 100 W leuchten soll, doch ist dies praktisch oft nicht gegeben. In Baustrahlern und für die Außenbeleuchtung sind durchaus leistungsstärkere LED-Lampen und Leuchten realisierbar, doch erfordern solche deutlich größere (Metall-)Gehäuse, da die entstehende Wärme abgeführt werden muss. Glühwendellampen schaden hohe Temperaturen hingegen nicht, wie sie durch den schlechten Wirkungsgrad entstehen. Mehr als um die 100 °C vertragen LEDs nicht. Um die Lebensdauer zu maximieren, ist eher eine Temperatur um die 85 °C anzustreben. Der Wirkungsgrad von LEDs zusammen mit der notwendigen Vorschaltelektronik liegt effektiv bei handelsüblichen Bauteilen bei 5–25 %. Theoretisch sind unter Laborbedingungen und ohne Elektronik bis zu 85 % machbar, werden aber in der Praxis nicht erreicht. Im Regelfall werden bei einer Lampe mit 10 W immer noch bis zu 7,5 W verheizt. Im Vergleich zu einer Glühfadenlampe schneidet eine LED somit nicht oder nur wenig besser ab und die viel gelobte Effizienz macht sich nur beim massiven Ersatz bemerkbar. Alterung und hohe (Betriebs-)Temperaturen sorgen für eine weitere Verschlechterung der Lichtausbeute.

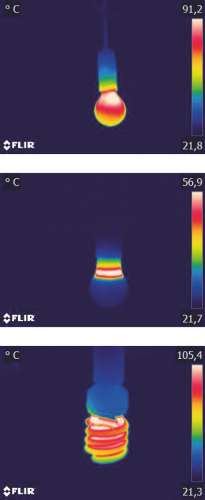

Die IR-Wärmebilder einiger Lampen zeigen, wie sehr sich die Typen in Bezug auf die abgegebene Wärme unterscheiden. Energiesparlampen werden durchaus mehr als 100 °C heiß. Ältere Varianten brauchten sogar mehrere Minuten, bis sie ihre maximale Helligkeit erreichen, was sich anschaulich in einer Infrarot-Videoaufnahme niederschlägt, die Sie online finden. Eine LED-Lampe mit 5 W gibt kaum Wärme an den Diffusor ab. Nur die Stelle, an der die Leiterplatte mit den LEDs im Sockel sitzt, wird heiß. Bei stärkeren Lampen erhitzt sich dann auch der (oft metallische, kunststoffüberzogene) Sockel und die Fassung.

Im letzten Vergleich der Stiftung Warentest [1] zeigte sich, dass viele helle Lampen nur einen begrenzten Abstrahlwinkel bieten und der gewünschte hohe Farbwiedergabeindex von mehr als 80 CRI meistens nur gerade so eben erreicht wird, oft sogar gar nicht. Die Baugröße und Form spielt eine weitere Rolle bei der Suche nach Ersatz, denn viele Lampen sind deutlich sperriger als Glühlampen und dann kann es in der Leuchte eng werden. Im Durchschnitt erreicht eine LED-Lampe bei diesen Einschränkungen nur um die 95 lm/W. Teure Lampen müssen dabei nicht unbedingt besser sein, erstaunlich ist sogar, dass die Markenhersteller wie Philips und Osram kein Sehr gut bekamen.

Sparen Sie sich das Sparen?

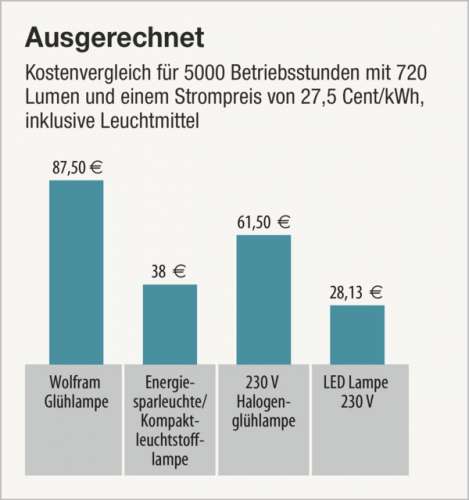

LED-Leuchten sparen auf jeden Fall Geld. Energiesparlampen werden ihrem Namen nicht ganz gerecht, denn sie verbrauchen zwar weniger Energie, aber die Herstellung mit Quecksilber und die aufwendige Entsorgung führen zu keiner guten Ökobilanz, und sie sind gesundheitsgefährdend, wenn sie kaputtgehen. Auch in LEDs stecken viele kostbare Rohstoffe (Seltene Erden), die unbedingt recycelt gehören. Um eine qualifizierte Aussage über das Sparpotenzial zu geben, müsste man wissen, wie lange eine Lampe wirklich hält. LEDs an sich altern und reduzieren ihre Leuchtkraft, was anteilig in die Lebensdauer schon nach Norm eingerechnet wird. Die oft genannten 15 000 Betriebsstunden sind jedoch nur rein rechnerisch erreichbar, da kein Hersteller ein Produkt so lange testen kann, bevor er es auf den Markt bringt. Selbst in einem unrealistischen Dauertest würden dazu schon 1,7 Jahre benötigt werden. Praktisch wird eine Lampe wohl nur ein paar Stunden am Tag leuchten. Durch die Schaltzyklen leidet die gesamte Elektronik in einer Lampe, weshalb auch die Anzahl der Ein-/Ausschaltvorgänge angegeben wird. Wenn Ihre Lampe beispielsweise 5 Stunden am Tag leuchtet, dann sind die 15 000 Betriebsstunden erst nach gut acht Jahren erreicht, bei 3000 Schaltzyklen. Die gesetzliche Gewährleistung ist aber schon nach 2 Jahren verjährt, so dass Sie im Schadensfall gar keinen Rechtsanspruch haben dürften. Die Verbraucherzentralen bemängeln nebenbei auch den Trend, dass viele Leuchten nur noch mit fest eingebautem (LED-)Leuchtmitteln zu bekommen sind. Geht ein Element kaputt, bleibt nur die Entsorgung der gesamten Einheit.

Selbst wenn eine LED-Lampe nur 5000 Stunden hält, sparen Sie damit Energiekosten. Wie viele Jahre Sie brauchen, um so viele Stunden Licht zu genießen und das Sparpotenzial auszuschöpfen, hängt von Ihrer individuellen Situation ab. Bei zwei Stunden Licht pro Tag können Sie die Lampe sieben Jahre betreiben und sie sparen effektiv nur 8,70 Euro pro Jahr.

Eine stichprobenartige Messung von uns hat gezeigt, dass die Leistungsangaben in Watt der Hersteller auch in der Praxis eingehalten werden. Wollen Sie dies selbst mit einem Energiekosten-Messgerät überprüfen, kommt es auf Ihr Gerät an, ob es nicht nur Mist misst. Ohmsche Lasten können diese Geräte immer gut messen. Energiespar- und LED-Lampen sind aber kapazitive oder induktive Lasten (je nach Bauart), und hier hapert es bei vielen Messgeräten vor allem bei geringen Lasten [2].

Niedervolt-Systeme

Offene Seilsysteme und viele Halogenlampen arbeiten mit etwa 12 V, die über einen Transformator aus der Netzspannung erzeugt wird. Zu erkennen ist dies immer daran, dass zwischen Netzanschluss und Lampen ein Kasten geschaltet ist, der in etwa so groß wie eine Zigarettenpackung ist. Es gibt zwei verschiedene Trafotypen: Eisenkern- oder Ringkerntransformatoren und elektronisch gesteuerte Schaltregler, die oft als elektronische Transformatoren bezeichnet werden, obwohl es im engeren Sinne keine sind, da die Spannung nicht durch Induktivität transformiert wird.

Bei den konventionellen, schweren Transformatoren wird die hohe Eingangsspannung auf der Primärseite über eine Drahtwicklung induktiv über einen Eisen- oder Ferritkern an eine zweite Spule (Sekundärseite) übertragen und dabei reduziert (oder bei anderen Anwendungen erhöht). Das Verhältnis der Wicklungsanzahl beider Spulen zueinander bestimmt das Verhältnis, in dem die Spannung reduziert wird. Diese Systeme bestehen nur aus dem Trafo, der auf seiner Sekundärseite 12 V Wechselspannung bereitstellt, mit der die Halogenlampen leuchten. Bei Kleinspannungen erreichen Transformatoren einen Wirkungsgrad von lediglich etwa 50 %, was zu deutlicher Erwärmung führt. Trafos sind mit gängigen Dimmern mit Phasenanschnittsteuerung steuerbar, so dass auch das Halogensystem gedimmt werden kann, weil eine geringere Eingangsspannung weiterhin im gleichen Verhältnis zu einer kleineren Ausgangsspannung wird. Durch die Trafowicklungen besteht zwischen der Primär- und der Sekundärseite keine elektrische Verbindung – beide Netze sind galvanisch getrennt.

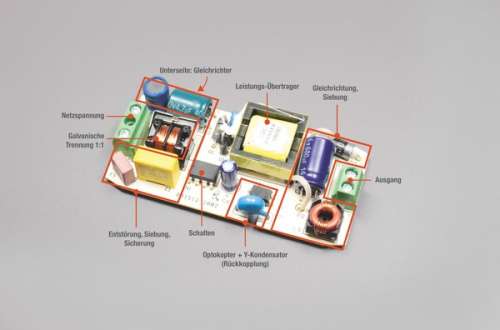

Elektronische „Transformatoren“ sind Schaltnetzteile, in denen die Spannung gleichgerichtet und dann schnell ein- und ausgeschaltet wird. Eine Spule (Speicherdrossel) dient als kurzzeitiger Energiespeicher. Über die Steuerelektronik wird durch Verändern der Schaltfrequenz die Ausgangsspannung variiert. Damit es zu keinen unangenehmen Pfeifgeräuschen kommt, sollte die Schaltfrequenz deutlich über der oberen Hörschwelle (circa 20 kHz) liegen. Schaltnetzteile erreichen einen sehr hohen Wirkungsgrad, werden deshalb nicht merklich warm und können klein und leicht gebaut werden. Theoretisch gibt es durch die Spule eine galvanische Trennung. Allerdings muss das Ausgangssignal zur Steuerungskontrolle an den Schaltregler geführt werden. Um hierbei die Isolation beider Seiten zu gewährleisten, kommt ein Optokoppler zum Einsatz. Weil im Netzteil Kondensatoren (Y-Klassifizierung/Y-Kondensatoren) zur Entstörung verbaut sind, die teilweise die getrennten Netzkreise wieder verbinden. Deshalb wird im auf der nächsten Seite gezeigten Gerät zusätzlich ein 1:1-Trafo eingesetzt. Die Y-Kondensatoren sind zudem Ursache für den Berührstrom, den man als (unangenehmes) Kribbeln wahrnehmen kann, berührt man die Ausgangsseite. Dieser Strom ist aber ungefährlich und darf maximal 500 µA betragen. Schaltnetzteile sind nicht dimmbar und liefern immer eine Gleichspannung. Halogenlampen können bei Gleich- und Wechselspannung betrieben werden und LED-Leuchten besitzen einen Gleichrichter, so dass beim Einbau nicht auf die Polung geachtet zu werden braucht.

Beim Umrüsten des Halogensystems auf LEDs hängt es vom Netzteil ab, ob der Tausch mit einem Wechsel der Leuchten getan ist oder auch der Trafo ausgetauscht werden muss. Schaltnetzteile haben oft eine Mindestlast, die erreicht werden muss. Wird diese durch die sparsamen LEDs nicht erreicht, kann es zu Problemen (keine Funktion, Brummen) kommen und Sie müssen ein geeignetes elektronisches Netzteil oder einen klassischen Trafo einbauen. Einfache Trafos liefern keine konstant geregelte Spannung und auch bei Schaltnetzteilen gibt es Schwankungen. Wie gut die Leuchtmittel damit zurechtkommen, hängt von deren eigener inneren Schaltung ab.

Neue Farben für Standardmodelle

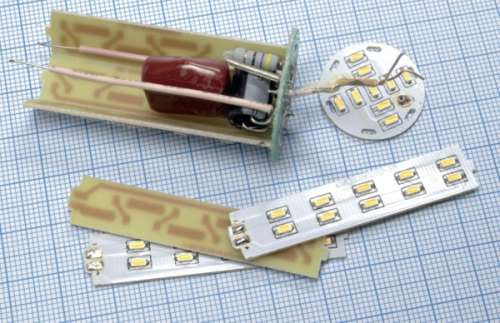

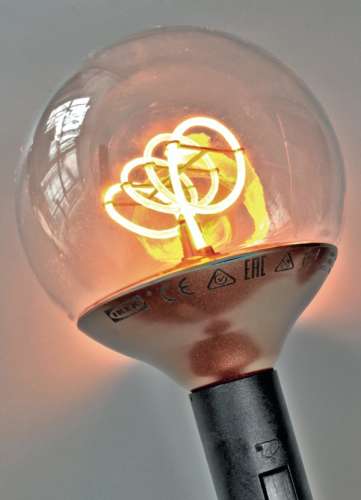

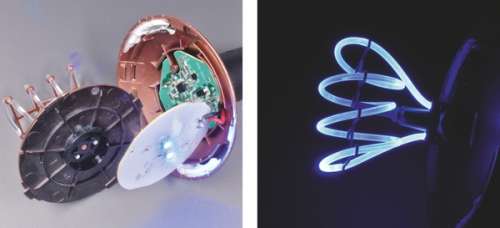

Interessante Möglichkeiten für Individualisierungen bieten sich bei Lampen, die sich leicht öffnen lassen, durchaus. Das Modell Nittio mit dem vermeintlich glühenden Wendel von Ikea erinnert ein wenig an schummrige Beleuchtungen für alte Industrieanlagen. Tatsächlich handelt es sich um eine einfache Kunststoffschnur als Lichtleiter, die von unten mit zwei LEDs beleuchtet wird. Für die Dioden wird ein erstaunlicher Aufwand getrieben, um die passende Spannung zu generieren. Wenn man den Rand der Plastikkugel vorsichtig mit einem feinen Heißluftgebläse (zum Beispiel von einer Rework-Station) erwärmt, wird der Kleber weich und das Gehäuse kann geöffnet werden. Jetzt ist der Weg frei, um die zwei LEDs auszutauschen. Je nachdem, welche Stimmung man erzielen will, kann man jetzt eine oder beide Leuchtdioden durch andersfarbige ersetzen, die nur die gleichen Parameter aufweisen müssen.

Bei Spots, die in Niedervolt-Halogensystem eingesetzt werden, ist der Umbau ungefährlich und auch für Laien möglich, da keine gefährlichen Spannungen auftreten. Für den Partykeller oder das Kinderzimmer können dann bunte Lichteffekte gestaltet werden, die es so nicht zu kaufen gibt. Vorab ist natürlich zu testen, ob sich das Gehäuse der Lampe öffnen lässt und welcher Strom fließt. In den meisten Fällen werden es um die 10–20 mA sein. Verschiedene LEDs in einer Leuchte dürfen aber nur verbaut werden, wenn es sich bei der Netzteilschaltung um eine Konstantstromquelle handelt. Ansonsten würde die LED mit dem maximalen Vorwärtsstrom mehr ziehen, als diejenigen vertragen, die nur einen geringeren Strom verkraften. In den durch die Installation (zum Beispiel an Seilsystemen) parallel geschalteten einzelnen Spots können aber durchaus verschiedene Farben benutzt werden. —fls