Quantencomputer: Eine Einführung

Quantencomputer sind Rechner mit Qubits und Quantengattern statt Bits und logischen Gattern. Klingt wie fast dasselbe, bezeichnet aber Unterschiedliches.

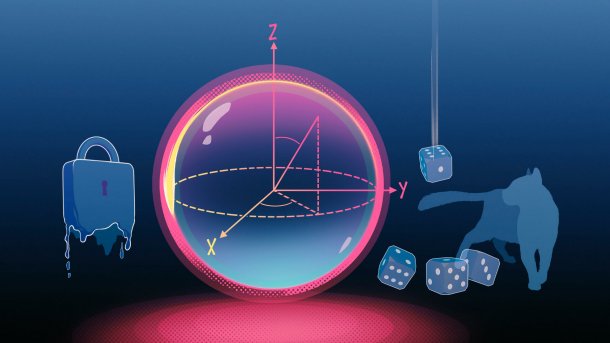

(Bild: Albert Hulm)

- Prof. Bernd Baumann

Es ist durchaus möglich, dass Fortschritte im Quantencomputing schon in naher Zukunft die Wirtschaft dermaßen umwälzen wie seinerzeit das aufkommende Internet. Insbesondere aktive und zukünftige Ingenieure und Naturwissenschaftler sollten das Thema auf dem Radar haben, denn technische Erfolgsgeschichten entstehen durch persönliche Ideen und unternehmerische Entscheidungen. Der Siegeszug des Internets ist verknüpft mit der Initiative vorwiegend junger Menschen, die die Chancen gesehen haben, welche die neue Technik bietet. Viele haben die Gelegenheit genutzt und ihre Ideen in erfolgreiche Geschäftsmodelle verwandelt. Und umgekehrt hat sich das Internet wegen der Gründung der zahlreichen Start-ups so dynamisch entwickelt.

Das Internet hat auch gezeigt, dass es möglich ist, ohne viel Geld erfolgreiche Geschäftsmodelle zu entwickeln. Das könnte sich mit dem Aufkommen der Quantencomputer wiederholen – nicht zuletzt, weil es schon heute für jeden (ja, auch für Sie!) kostenlos möglich ist, Quantenalgorithmen auf Quantencomputern auszuprobieren. Hierzu steht zum Beispiel die quelloffene Entwicklungsplattform Qiskit von IBM zur Verfügung.

Um die Funktionsweise von Quantencomputern zu verstehen, ist es erforderlich, sich mit elementaren Aussagen der Quantenphysik und deren wesentlichen Unterschieden zur klassischen Physik vertraut zu machen. Die klassische Physik beruht auf den Newton’schen Axiomen mit dem dynamischen Grundgesetz als wichtigstem Grundpfeiler (Kraft gleich Masse mal Beschleunigung). Aus heutiger Sicht stellen die Newton’schen Axiome eine Näherung dar, die insbesondere zu makroskopischen Körpern sehr gute Lösungen liefern. Auf atomarer Skala funktionieren ihre Vorhersagen nicht. An ihre Stelle treten neue, quantenphysikalische Axiome. Die Schrödinger-Gleichung ersetzt Newtons dynamisches Grundgesetz und beschreibt die Ausbreitung sogenannter Materiewellen. Anstelle eines Aufenthaltsortes schreibt sie dem elementaren Teilchen eine Aufenthaltswahrscheinlichkeit zu.

Das war die Leseprobe unseres heise-Plus-Artikels "Quantencomputer: Eine Einführung". Mit einem heise-Plus-Abo können sie den ganzen Artikel lesen und anhören.