Making für die Gemeinschaft

Making steht bei vielen Menschen für die Möglichkeit, alles zu bauen, was man sich nur ausdenken kann. Bei den Mitgliedern des internationalen Netzwerks Global Innovation Gathering (GIG) geht es beim Making in erster Linie meist um etwas anderes: Die Lebensbedingungen in ihrer Gemeinschaft zu verbessern. Wir haben uns mit Mitgliedern aus Kenia, dem Togo, Singapur und der Gründerin von GIG, Geraldine de Bastion, unterhalten.

Saad Chinoy sitzt in einer Ecke des GIG-Stands auf der re:publica, als ich ihn frage, ob ich ihn interviewen kann. Er faltet zur Vorbereitung seines Workshops verschiedene kleine Roboter aus Papier. Im Unterschied zu vielen anderen Menschen ist Saad kurz vor seinem Workshop sehr entspannt und hat direkt Zeit für ein Interview. Er ist Maker in Singapur und in drei Makerspaces gleichzeitig aktiv. Im Sustainable Living Lab beschäftigt er sich mit nachhaltigen und ökologischen Projekten, in der One Maker Group (OMG) unterstützt er andere beim Prototyping und im Hackerspace Singapore ist er, weil er, so sagt er selbst, vor allem Geek ist. Über die Maker-Community in Singapur lerne ich von ihm, dass sie es schafft, die überall verstreuten Bastler zusammenzubringen und es so ermöglicht, dass Wissen geteilt wird. Im Unterschied zu vielen anderen Makern auf dem GIG-Netzwerktreffen kommt Saad nicht aus einer Gegend, in der es schwer ist, an die Materialien für Elektronik-Projekte zu kommen. „In Singapur gibt es ein ganzes Hochhaus, in dem man ein Geschäft für elektronische Bauteile neben dem anderen findet“, schwärmt er mir vor.

In seinem Herkunftsland nimmt er eher die soziale Kultur als Hindernis für die Maker-Bewegung wahr. Der Insel- und Stadtstaat ist sehr wohlhabend und alles, vor allem die neuesten technischen Gadgets kann man überall problemlos kaufen. Als er und andere Maker im letzten Jahr die erste Maker Faire in Singapur organisierten, waren sie sich nicht sicher, ob überhaupt jemand kommen würde, sagt er. In Singapur ist die sogenannte Kiasu-Kultur sehr weit verbreitet. Kiasu ist ein Wort aus dem Hokkien, einer südchinesischen Sprache, und bedeutet die „Angst, zu verlieren oder zu versagen“. Weil die Menschen in Singapur aufgrund dieser Kultur eher weniger Neues ausprobieren wollten, war nicht klar, ob die Maker-Bewegung nach Singapur passt. Doch die 2015 veranstaltete Maker Faire war ein großer Erfolg. „Kiasu scheint auf die Maker nicht zuzutreffen“, sagt Saad. Und über die zahlreichen und ständig wachsenden Makerspaces: „Die Menschen in Singapur haben wenig Platz, sie haben keine Hinterhöfe, in denen sie an Dingen basteln können. Daher gehen sie gerne in die gemeinschaftlichen Spaces, um dort ihre Projekte auszuprobieren.“

„In Singapur haben wir nur nicht-existentielle Probleme, während es große Teile der Welt gibt, in denen die Lage ganz anders aussieht. Für mich als Maker ist es sehr wichtig, mir dieser Probleme bewusst zu sein, um meinen Projekten und Tätigkeiten Kontext und Legitimität zu geben. In den Makerspaces, Fablabs und Hackerspaces arbeiten wir an Projekten, die sich um die Themen Nachhaltigkeit und Umweltschutz drehen oder einfach nur den Spaß am Basteln fördern sollen und dabei neue Leute an die Technik heranführen. Um uns herum scheint sich alles nur um Business und Kommerz zu drehen, da kommt schon manchmal die Frage auf, ob wir überhaupt sinnvolle Dinge tun. Der Kontakt zu GIG hat diesbezüglich wirklich mein Leben verändert.“

Als wichtiges praktisches Beispiel nennt Saad Chinoy das Projekt „Precious Plastic“ eine Plastik-Recycling-Maschine, die auf Einladung von GIG auf der re:publica zu sehen war und so konzipiert ist, dass sie auch mit einfachsten Materialien nachgebaut werden kann. Alle Baupläne sind Open Source und online verfügbar. „Ich habe die Maschine in Singapur mit Laien als Ausstellungsstück für unsere Maker Faire nachgebaut, nachdem ich Mattia (Bernini, Mitarbeiter des Projekts – Anm. d.Red.) auf dem GIG-Treffen im letzten Jahr kennengelernt habe. Einige andere Leute aus dem GIG-Netzwerk haben die Maschinen mit lokaler Finanzierung, lokalen Fachleuten und Materialien nachgebaut, nachdem die Idee über GIG überregional geteilt wurde.“

Ganz anders als für Saad sind die Bedingungen für Juliet und Michael. Beide kommen aus Kenia und haben sich mit Maker-Projekten selbstständig gemacht. Michael Gathogo mit einem Produkt, einem tragbaren LED-Display für Motorradfahrer, das den Verkehrsteilnehmern hinter dem Motorrad anzeigt, ob man abbiegt, bremst oder ein Hindernis auf dem Weg liegt. Die Zahl der Motorräder ist in den letzten zehn Jahren in Kenia stark angestiegen – sie werden als Taxis (Boda bodas) eingesetzt und ermöglichen den Besitzern so den Lebensunterhalt. Gleichzeitig ist diese Form der Arbeit lebensgefährlich – die Zahl der Motorradunfälle hat sich parallel zur gestiegenen Anzahl der Motorräder entwickelt. Die Regierung will mit Tempolimits und Helmpflicht dagegen angehen. Dabei sind die Straßenbedingungen auch ein wichtiger Teil des Problems. Dass nur 13 % der Haushalte an das Stromnetz angeschlossen sind, lässt vermuten, dass es um die Dichte von Straßenlaternen nicht allzu gut bestellt ist. Das Cladlight Smart Jacket wurde 2013 über Crowdfunding finanziert und ist inzwischen in drei Varianten erhältlich: Als Motorradjacke, als Display, das man mit Trägern auf den Rücken schnallen kann und als Schutzweste (dann allerdings nicht mit drahtlos steuerbaren LEDs).

Juliet Wanyiri hingegen ist die Gründerin von Foondi Workshops. Das Unternehmen bietet Workshops in den Bereichen Produktdesign und Maschinenbau an, die sich zum Teil an Einsteiger und zum Teil an Fortgeschrittene richten. Zum Teil geben die Inhaberinnen von Foondi Workshops, in denen sie die Teilnehmer beim Bau von speziellen Projekten anleiten, zum Teil bieten sie Einführungen in das Leiterplatten-Design und -Ätzen, Wearable Tech und Arduino und IOT an.

Im Interview erklärt Juliet ihren Ansatz für die Entwicklung von praktischen Maker-Projekten für solche Workshops mit den Worten „Man muss nur sehen, wo die Probleme liegen und was im Überfluss vorhanden ist. Dann kann man Probleme auch schnell lösen.“ Das Ziel aller Workshops ist, junge Menschen in Afrika fortzubilden und ihnen so die Möglichkeit zu geben, lokale Produkte zu entwickeln. Im Blog von Foondi findet man Berichte über junge afrikanische Technik-Unternehmen, die Produkte von Drohnen über elektronische Plattformen für Bildung und Forschung bis zu 3D-Druckern herstellen.

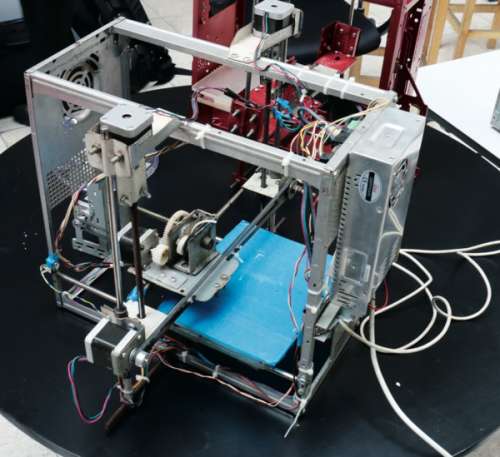

Mit 3D-Druckern beschäftigt sich auch Sénamé Koffi Agbojinou, ein junger Architekt aus Togo. In dem von ihm mitgegründeten Fablab Woelab in Togos Hauptstadt Lomé wurden 2015 12 3D-Drucker des dort entwickelten Modells „W.Afate“ aus Elektronikmüll gebaut. Togo leidet wie auch zahlreiche andere afrikanische Länder unter der illegalen Entsorgung von Elektronikmüll, der dort auf riesigen Müllkippen landet. Koffi, der jahrelang als Architekt in der humanitären Hilfe arbeitete, entdeckte bei der Beschäftigung mit den Werten traditioneller afrikanischer Gesellschaften Parallelen zur Hacker-Ethik. Das Teilen von Wissen und Ressourcen vereint die beiden. So entstand ein Fablab auf Straßenniveau, wie die Selbstbeschreibung des Woelab lautet. Im Woelab, das dem Prinzip „Lowhightech“ verschrieben ist, gibt es eine Ausrüstung, die vor allem dafür geeignet ist, Elektronikschrott auseinanderzunehmen und neu wieder zusammenzubauen.

Das Material für die Drucker haben die Mitglieder des Fablabs zuerst auf den Müllkippen zusammengesucht. Das war sehr langwierig, da sie den Elektronikmüll so lange durchsuchen mussten, bis sie alle Teile beisammen hatten. „Inzwischen sind wir aber bekannt“, sagt Sénamé, „und lokale Firmen nehmen mit uns Kontakt auf, wenn sie Elektronik abgeben wollen.“ Wie auch Michael und Juliet sieht er in der Maker-Bewegung die Möglichkeit, die lokale Wirtschaft anzukurbeln. Indem technisches Wissen nicht mehr nur in den Händen von Firmen und teuren Ausbildungsstätten liegt, sondern frei in Workshops weitergegeben werden kann, werden Menschen in die Lage versetzt, Probleme zu lösen, die sie selbst betreffen. Die 3D-Drucker werden auch als Lehrmaterial für Schulklassen eingesetzt. So lernen die Jugendlichen die Techniken vor Ort kennen und können sie gleich einsetzen, anstatt, wenn überhaupt, nur Geräte zu sehen, die weder sie noch ihre Schule bezahlen können.

Das Woelab dient nicht nur zur Weiterbildung, es ist auch soziales Zentrum und Unterschlupf für zurzeit 6 Straßenkinder. „Menschen sollen hier ihr Potenzial entdecken. Sie sollen sich überlegen wie die Technik aussieht, die sie selbst brauchen“, benennt Sénamé Koffi den Zweck des Zentrums. „Was Sénamé und die anderen Mitglieder des Woelab da machen, ist der Wahnsinn“, erzählt mir später Geraldine de Bastion, die Gründerin des GIG-Netzwerks. „In Togo gibt es kaum Ressourcen. Und die betreiben dort ein Fablab.“ Die Diskrepanz zwischen dem Woelab und einem europäischen Fablab ist sehr groß, keines der hier üblichen Makerthemen wie zum Beispiel Mikrocontroller spielt hier eine Rolle. Dennoch funktioniert das Woelab genauso wie eine offene Werkstatt, ein Hackerspace oder ein Fablab in Europa: Als Ort, an dem man sich treffen und Wissen austauschen und erwerben und gemeinsam schrauben kann.

Über das Netzwerk von GIG sollen genau solche und auch durchaus andere Maker-Initiativen weltweit vernetzt werden. „Wir haben eine große Bandbreite an Ansätzen im Netzwerk. Es sind genauso kommerzielle Gründer dabei, wie Menschen aus gemeinnützigen Hacker Spaces, die Technik barrierefrei zur Verfügung stellen wollen. Und da gibt es keine Probleme, vielmehr tauschen sich unsere Mitglieder auf den Treffen darüber aus, warum sie diese oder jene Form gewählt haben und welche Rolle sie damit innerhalb ihrer lokalen Gemeinschaft spielen. Hier in Europa trennt sich das viel stärker und man betrachtet einander mit Argwohn“, sagt die Politikwissenschaftlerin. „Außer auf der Maker Faire, da mischen sich die Welten.“

Geraldine de Bastion hat früh in ihrem Studium entdeckt, dass ein Diplom in Politikwissenschaft für eine Berufsqualifikation nicht ausreicht. Daher hat sie ihr schon zu Schulzeiten vorhandenes Interesse an der Entwicklung des Internets und digitaler Vernetzung mit dem Studium verbunden. Nachdem sie für große Entwicklungshilfeorganisationen, wie die Deutsche Gesellschaft für internationale Zusammenarbeit (GIZ) und das Bundesministerium für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung (BMZ) arbeitete, gründete sie 2013 mit anderen Konnektiv, eine Firma, die ihre ehemaligen Arbeitgeber und Stiftungen in der Entwicklungszusammenarbeit und digitaler Transformation berät. GIG, für das sie immer noch komplett ehrenamtlich arbeitet, entstand 2013 auf der re:publica in einer Zusammenarbeit von Afrilabs, einem Netzwerk von afrikanischen Innovation Hubs, Makerspaces und Fablabs, mit dem GIZ. 25 Vertreter aus Afrika, Lateinamerika und Asien kamen in diesem Jahr in der Global Innovation Lounge auf der re:publica zusammen.

2015 waren es bereits über 100 Teilnehmer, die aus aller Welt zum jährlichen GIG-Treffen anreisten und Workshops und Talks auf der re:publica hielten. Die zentrale Aufgaben von GIG sieht Geraldine darin, technische Innovationen, die an der Basis der Gesellschaft aus der Bevölkerung entstehen, weltweit zugänglich zu machen und deren Entstehung zu fördern und zu organisieren. Praktisch beschreibt sie das so: „Wenn jemand an einem Ende der Welt einen, ins Blaue gesprochen, Trinkwasser-Reinigungs-Apparat baut und jemand am anderen Ende der Welt kann genau so eine Maschine gebrauchen, dann wollen wir ermöglichen, dass die beiden voneinander erfahren und auch noch gemeinsam an dem Produkt weiterarbeiten. Wir wollen ein Netzwerk schaffen, in dem es möglich ist, dezentral an Maker-Projekten zu arbeiten, weil es das einfach noch nicht gibt. Die Maker sollen ihr unterschiedliches Wissen und die verschiedenen lokalen Anforderungen an das Projekt einfließen lassen können. Und vielleicht kann dann von einer anderen Ecke noch eine finanzielle Unterstützung einfließen, die es nicht gegeben hätte, wenn das Projekt nicht vernetzt entwickelt worden wäre.“

Zusätzlich soll GIG auch eine Vertretung, eine Art Gewerkschaft, der lokalen Grassroots-Maker sein. Das Netzwerk soll Makern bei ihren Belangen helfen, wie zum Beispiel dem irakischen Makerspace Science Camp, dessen Mitglieder sich mit der Bitte an Geraldine wandten, Ihnen einen Nachweis zu schreiben, dass sie als Maker Teil einer internationalen Bewegung seien. „Sie hatten kurz darauf ein Treffen mit einem Minister und wollten der Regierung beweisen, dass sie kein fundamentalistisches Bombenlabor sind“, erzählt sie. Schließlich, so die irakischen Maker, würden sie ja zum Teil ähnliche Bauteile bestellen wie diese. GIG soll die Maker aber auch gegenüber Entwicklungshilfeorganisationen vertreten, die zwar neue Makerspaces einrichten, sich dabei aber nicht mit den Makern vor Ort abstimmen oder Themen fördern, die für die lokale Bevölkerung nicht verständlich sind.

„Sich zum Beispiel in Afrika für Netzneutralität einzusetzen, ist genauso wichtig wie in Europa oder den USA“, so de Bastion, „In Afrika sind sogenannte Zero-Rating-Angebote weit verbreitet, bei denen bestimmte Online-Dienste über die SIM-Karten gratis zur Verfügung stehen.“ Die Initiative Internet.org von Facebook ist eines dieser Zero-Rating-Angebote. Mit ihnen erhält man über das Telefon gratis Zugang zu Facebook und allen Apps und Webseiten, die an Internet.org angeschlossen sind. „App-Anbieter sind dann komplett abhängig von Facebook“, sagt Geraldine, „Wenn du App-Entwickler bist und dein Konkurrenzprodukt auf Internet.org verfügbar ist, dann hast du kaum eine Chance. Wenn Facebook dann zukünftig noch über Drohnen den gesamten Zugang zum Internet stellt, dann kontrollieren die wirklich die gesamte Infrastruktur dort.“

Gleichzeitig findet derzeit in Afrika eine regelrechte digitale Revolution statt. Neben vielen Tech Start-Ups, die vor allem im Software-Bereich tätig sind, entstehen mehr und mehr Makerspaces wie das Woelab. Technik soll nicht mehr Privileg der Eliten sein, vielmehr fragen die neuen Maker danach, „was Leute in Lehmhütten zum Thema Smart City zu sagen haben“, so Geraldine de Bastion. Der Initiative Afrilabs sind 40 Maker-Gruppen aus 20 Ländern angeschlossen, alle arbeiten an neuer Technik für die lokalen Bedürfnisse oder daran, andere in die Lage zu versetzen, solche Technik zu entwickeln. Und das ist nur eine von vielen Initiativen. Neben Afrilabs gibt es Africahackon, ein Computer-Security-Kollektiv in Ostafrika, icehubs, ein Verbund, der sich Umwelttechnik verschrieben hat, oder FastAfrica, eine Initiative für günstigeres und schnelleres Internet.

Sénamé Koffi sieht vor allem Projekte wie den im Woelab hergestellten 3D-Drucker als zentrale Werkzeuge der digitalen afrikanischen Revolution. „Solche Maschinen zeigen, dass wir auch selbst Dinge herstellen können und nicht nur von Produkten von großen Herstellern abhängig sind. Wir nehmen den Müll, den ihr uns schickt und bauen etwas daraus. Und mit dieser Maschine können wir wieder neue Dinge bauen und der Bevölkerung, die sonst keinen Zugang dazu hat, Kenntnisse über digitale Werkzeuge vermitteln!“ Modul Eins des 3D-Druck-Kurses, den das Woelab für Schulen in Togo anbieten, heißt dementsprechend „Den Computer entmystifizieren“.

Aber nicht nur in Afrika auch in Asien, in Nahost und Südamerika gibt es eine immer vielfältigere Maker-Szene. Überall bilden sich Netzwerke von Makern, die gemeinsam Maker Faires und andere Veranstaltungen organisieren. Im GIG-Netzwerk treffen sie aufeinander. Und die Bedeutung dieses Treffens ist für die einzelnen Maker sehr groß. Jede Person, die ich auf der re:publica nach der Bedeutung von GIG für ihre Maker-Aktivitäten zuhause gefragt habe, geriet ins Schwärmen. „Der Geist, der hier herrscht, das ist wirklich etwas, das ich liebe“, sagt Sénamé Koffi. „Diese Leute, die das Gleiche wollen wie ich und die es an anderen Orten anders umsetzen, bedeuten mir sehr viel.“ „Man kann sich auf dem Treffen so gut austauschen, weil alle verstehen, wovon ich spreche.“, so Juliet Wanyiri und Michael Gathogo fügt hinzu: „Es ist eine so herzliche Atmosphäre hier, keine Konkurrenz, sondern Zusammenarbeit.“ Saad Chinoy nennt das GIG-Treffen sogar eine lebensverändernde Erfahrung. „Ich würde für diese Leute bis zum Ende der Welt gehen“, sagt er. „Die Menschen, die ich hier getroffen habe, die Arbeit, die sie machen, die Einstellung, die sie haben und die Haltung des Teilens und der Zusammenarbeit, das mag für andere wie Schlagworte klingen, aber für mich ist das hier einmalig.“

Ähnlich sieht es auch Geraldine de Bastion. „In fast allen Ländern der Welt gibt es junge Menschen, die technisch interessiert sind und die gleichen Bedürfnisse und Interessen haben wie andere Technik-Nerds und die gleichzeitig ihr Land weiterbringen und den Menschen in ihrer Heimat helfen wollen. Alle GIG-Mitglieder haben eine Vision davon, wie sie mit Hilfe von Technik die lokalen Lebensbedingungen weiter entwickeln können, häufig auch mit nicht nur einem sozialen, sondern auch ökologischen Bewusstsein. Die wollen Perspektiven für andere entwickeln und ich hoffe, dass wir als Netzwerk dazu beitragen und dass wir auch den großen Entwicklungshilfeorganisationen zeigen können, dass es auch anders geht, wenn man die Bevölkerung selbst ranlässt und sie darin unterstützt, ihre eigenen Lösungen zu finden.“ —esk