Gasengpässe?

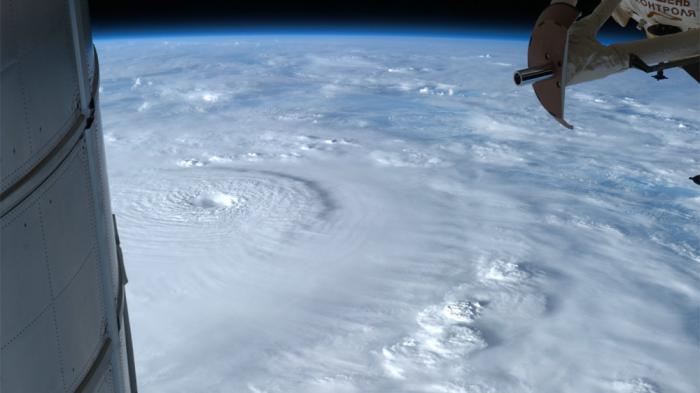

"Bopha" aufgenommen von Bord der Internationalen Raumstation. Bild: NASA

Die Energie- und Klimawochenschau: Von ungewöhnlichen Taifunen, teuren Hurrikanen, riskantem Gebaren der Gaskraftwerksbetreiber und doppelt bezahltem Küstenschutz

Nachdem sich im Nordatlantik die Hurrikan-Saison mit einem "perfekten Sturm" verabschiedet hatte, haben nun auch im Westpazifik die Naturgewalten ein furioses Finale hingelegt. Taifun "Bopha" verwüstete südliche Teile des philippinischen Archipels, schlug dann einen Haken und schrammte als Tropensturm auch noch den Norden Luzons, die nördlichste Hauptinsel des Landes. 647 Todesopfer sind bisher bestätigt, aber mehrere hundert Menschen werden noch vermisst.

Unter anderem fehlt Kontakt zu über 300 Fischern, die zum Zeitpunkt des Taifuns auf dem Meer waren, berichtet der in Manila erscheinende The Philippine Star. Offensichtlich gibt es in dem Land einen eklatanten Mangel an Kommunikationsmitteln und -wegen, über die Unwetterwarnungen schnell und flächendeckend übermittelt werden können.

Für Naderev "Yeb" Saño, Chefunterhändler der Philippinen auf der am Samstag in Katars Hauptstadt Doha zu Ende gegangenen UN-Klimakonferenz (Doha: Klimakonferenz zu Ende) war "Bopha" ein Menetekel: "Erst Hurrikan "Sandy" und jetzt Taifun "Bopha", der in diesem Augenblick auf den Philippinen schwere Verwüstungen anrichtet. Das sind klare Zeichen, dass der Klimawandel tatsächlich im Gange ist und das wir dringend handeln müssen", schrieb Saño den versammelten Diplomaten ins Buch.

Tatsächlich spricht wie schon im Falle "Sandy" (siehe Streit über Windenergie vertagt) einiges dafür, dass "Bopha" ein weiteres Indiz für die zunehmenden Veränderungen im Klimasystem ist, zumindest aber ein außerordentlich ungewöhnlicher Taifun.

Außerordentlicher Taifun

Mit Windgeschwindigkeiten von 257 Kilometern in der Stunde, was auch für einen Taifun ziemlich viel ist, traf "Bopha" als Tropensturm der Kategorie 5 am Dienstag letzter Woche auf Mindanao, die südlichste der philippinischen Hauptinseln. Der Sturm war dort der stärkste jemals beobachtete, schreibt Jeff Masters auf Weather Underground.

Mindanao liegt zwischen fünf und zehn Grad nördlicher Breite, also recht nahe am Äquator. In diesen Breiten formen sich eher selten starke Taifune und Hurrikane - zwei Bezeichnungen, die das gleiche Phänomen in unterschiedlichen Weltgegenden meinen. Nur ein einziger Kategorie 5 Taifun wurde zuvor so nahe am Äquator beobachtet, so Masters, und das sei 1964 der Sturm "Louise" bei 7,3 Grad Nord gewesen. "Bopha" näherte sich dem Äquator am Montag letzter Woche, nachdem er seine volle Stärke erreicht hatte, bis auf 7,4 Grad.

So nah am Äquator ist die sogenannte Korioliskraft sehr schwach, die dafür verantwortlich ist, dass sich Tiefdruckgebiete wie Hurrikane oder Taifune drehen. Daher war es ungewöhnlich, dass sich "Bopha" in so niedrigen Breiten bilden konnte. Womöglich lässt das auf besonders hohe Wassertemperaturen oder hohe Luftfeuchtigkeit oder eine Kombination aus beidem schließen.

Verursacher zahlt. Vielleicht

Aber wie dem auch sei: Die Tatsache, dass offensichtlich so viele Fischer auf dem Meer von dem Taifun überrascht wurden, ist ein Beleg für die enorme Wichtigkeit von Wetterdiensten und entsprechenden Warnsystemen. Auch das gehört zur Anpassung an jenen Teil des Klimawandels, der nicht mehr zu verhindern sein wird. In Doha wurde unter anderem viel und ausgiebig darüber gestritten, dass die Entwicklungsländer das Verursacherprinzip einführen wollen. Die Länder, die für den Anstieg der Treibhausgaskonzentration in der Atmosphäre verantwortlich sind, sollen für die Schäden und für die notwendige Anpassung zumindest in den ärmsten Ländern aufkommen.

Immerhin konnte dieses Verursacherprinzip erstmalig verbindlich fixiert werden, aber die finanziellen Konsequenzen blieben völlig offen. Nur die EU hat relativ bescheidene Zusagen für die nächsten zwei Jahre in Höhe von 6,85 Milliarden Euro gemacht. Das Ziel, den Mittelfluss in den Klima-Fonds für Anpassung und klimaschonende Entwicklung bis 2020 zu sichern, blieb unerreicht und dürfte künftig noch für reichlich Konfliktstoff sorgen.

Hausgemachte Gas-Probleme

Während in Doha die Konferenz in mit viel fossiler Energie gekühlten Räumen tagte, hat hierzulande derweil die dunkle und kalte Jahreszeit begonnen. Und pünktlich zum Anfang des meteorologischen Winters - die Wetterfrösche betrachten Dezember, Januar und Februar als die Wintermonate - betreiben die Energieversorger mal wieder ein bisschen Panikmache. Laut Frankfurter Rundschau warnt Deutschlands größter Gasnetzbetreiber Open Grid Europe (OGE), dass es mit der Gasversorgung eng werden könnte.

Wenn Russland als Gaslieferant ausfallen sollte, könne es eng mit der Versorgung von Gaskraftwerken werden. "Wir haben in diesem Winter gelernt, dass die Stabilität des Stromnetzes am Gas hängt", wird OGE-Chef Stephan Kamphues von dem Blatt zitiert. Kamphues spielt dabei auf Erfahrungen aus dem Streit zwischen Russland und der Ukraine um Gaspreise, Liefermengen und unrechtmäßige Gasentnahme aus der Transitpipeline an, die zeitweilig zu einem Lieferstopp Russlands auf der südlichen Trasse durch die Tschechische Republik geführt hat.

Allerdings geht es nicht um ein wirkliches Versorgungsproblem, sondern darum, wie die Verteilung hierzulande zu organisieren ist, wenn es mal ein bisschen knapper wird. Bisher haben die meisten Kraftwerke Verträge mit den Lieferanten, die eine Unterbrechung der Gaszufuhr ermöglichen. Die sind laut FR rund 20 Prozent günstiger, bedeuten aber, dass die Kraftwerke nicht als vorrangige Kunden eingestuft sind. Kamphues kritisiert, dass die schwarz-gelbe Koalition es versäumt habe, bei der jüngsten Novelle des Energiewirtschaftsgesetzes derlei Verträge zu verbieten.

Das müsse vor allem für sogenannte systemrelevante Kraftwerke geschehen. Stattdessen würden immer mehr Gaskraftwerke auf die unzuverlässigen aber billigeren Lieferverträge umstellen oder das Gas sogar erst kurzfristig einen Tag vor Gebrauch an der Börse einkaufen. All das steigert natürlich nicht gerade die Versorgungssicherheit im Stromnetz, besonders nicht in einer Situation, wo die flexiblen Gaskraftwerke eigentlich als die idealen Lückenbüßer für Wind- und Solarstrom dienen sollten.

Kamphues verwies in dem Gespräch mit der FR auch auf Schwierigkeiten, die es in diesem Februar in Süddeutschland gegeben hatte. Das Problem war seinerzeit aber vor allem, dass nicht schnell genug Gas aus dem Norden in den Süden geschafft werden konnte, als die russischen Lieferanten ihr Kontingent vorübergehend auf das vertragliche Minimum beschränkten (siehe dazu auch "Plumpe Propaganda der alten Energiewirtschaft").

Ministerium eher gelassen

Das Bundesministerium für Wirtschaft, das sonst gerne auf den Panikzug der Energiekonzerne aufspringt, wenn es gilt gegen die Erneuerbaren zu Felde zu ziehen, scheint noch ziemlich entspannt zu sein. Zwar hat es Anfang Dezember einen Notfallplan vorgestellt, hält aber in der Ankündigung fest: "Die Erdgasversorgungslage in Deutschland ist in hohem Maße sicher und zuverlässig, allerdings können Engpasssituationen nie ganz ausgeschlossen werden."

Die Fakten scheinen dem Ministerium Recht zu geben. Deutschland verfügt laut Jahresstatistik der deutschen Gaswirtschaft über Gasspeicher, die 21,3 Milliarden Kubikmeter Arbeitsgas, also knapp 24 Prozent des Jahresbedarfs, fassen. Auch die Bezugsquellen sind ziemlich diversifiziert und wurden kürzlich durch den zweiten Strang der Nord-Stream-Pipeline aus Russland weiter abgesichert.

Von den 2011 verbrauchten 90 Milliarden Kubikmeter Gas stammte knapp 14 Prozent aus heimischer Förderung. Die Importe kamen nach Angaben des Bundesamtes für Wirtschaft und Ausfuhrkontrolle 39,8 Prozent aus Russland, zu 34,4 Prozent aus Norwegen und zu 22,1 Prozent aus den Niederlande. Vier Prozent entfielen auf Sonstige; eingeführt wird ausschließlich über Pipelines.

Die hiesige Förderung (hauptsächlich in Niedersachsen, eine Reihe kleiner Vorkommen in anderen Bundesländern) ist allerdings deutlich rückläufig. Die Einspeisung aufbereiteten Biogases ins Erdgasnetz betrug laut Biogas-Monitoringbericht der Bundesnetzagentur 2011 275 Millionen Kubikmeter, also rund 0,3 Prozent des Verbrauchs.

Die Bundesregierung strebt an, die eingespeiste Biogasmenge bis 2020 auf sechs Milliarden und bis 2030 auf zehn Milliarden Kubikmeter zu erhöhen. Das würde gerade so die heimische Förderung ersetzen, die wie gesagt rückläufig ist. Die Abhängigkeit von Importen, und damit zunächst fossilen Quellen, bliebe also bestehen. Aber vielleicht kommt ja mal jemand auf die Idee, die EU-Agrarförderung etwas umzustricken, sodass damit in Polen etwas Sinnvolles in Sachen Biogas gemacht werden kann. Das Potenzial wäre erheblich. Derzeit versucht man dort allerdings eher auf den Frackingzug zu springen, auch wenn das schwieriger als gedacht zu sein scheint.

Noch einmal "Sandy"

Und noch einmal zurück zum Hurrikan "Sandy", der eingangs bereits Erwähnung fand. Die Obama-Regierung will vom US-Parlament 50 Milliarden US-Dollar an Hilfen für die von "Sandy" betroffenen Staaten. Nach den jüngsten Zahlen werden die Versicherungen rund 20 Milliarden Euro abzudecken haben. Voraussichtlich können sie diese Beträge ohne Kapitalspritzen von außen bewältigen.

Damit scheint "Sandy" deutlich günstiger auszufallen als Hurrikan "Katrina", der 2005 einen Schaden von 157 Milliarden US-Dollar anrichtete, wovon rund die Hälfte versichert war.

In New Jersey ist unterdessen durch "Sandy" ein alter Streit neu entfacht. Dort gibt es im Gegensatz zu den meisten anderen US-Küstenstaaten keinen gesetzlich verbrieften freien Zugang zum Strand. Örtliche Behörden können ohne weiteres 12 US-Dollar Eintrittsgebühr nehmen. Damit könnte nun Schluss sein, denn derzeit ist das dem Steuerzahler im Inland besonders schwer vermittelbar.

Die Eigentümer oft teurer Immobilien in Strandnähe - wobei Strandnähe in den USA mitunter heißt, dass die Bewohner fast aus dem Bett ins Wasser springen können - möchten, dass mit Steuergeldern mehr Küstenschutz betrieben wird. Künstliche Dünen sollen ihre wiederaufgebauten Domizile schützen. Einige Politiker sehen das nicht ein und stellen die Küstengemeinden nun vor die Wahl: Entweder sie erheben weiter Strandgebühren oder sie bekommen öffentliche Gelder für den Küstenschutz.

Was man wohl auf Sylt zu derlei Einstellung sagen würde. Der Insel der Reichen, auf der sich einheimische Beschäftigte kaum noch eine Wohnung leisten können, werden Jahr um Jahr die Strände wieder aufgespült, die sich in der Sturmsaison das Meer zu holen pflegt. 3,5 Millionen Euro lassen sich Land und Bund das nach Angaben der Zeit im Jahr kosten. Seit 1972 geht das schon so. Die Gemeinde Sylt dankt das den zugereisten Tagesgästen mit einer Strandeintrittsgebühr, auch Kurtaxe genannt, in Höhe von 3,50 Euro.