Wie Weltraummüll alle (be-)trifft

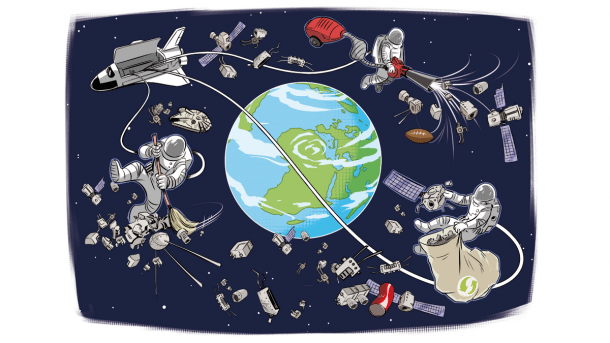

Wo der Mensch hinkommt, hinterlässt er Müll – die Erde ist in eine Wolke aus defekten Satelliten und Raketenteilen eingehüllt. Die Zunahme an Weltraumschrott gefährdet nun etliche Weltraumprojekte.

Der Kinofilm Gravity hat 2013 in schrillen Farben ausgemalt, was Weltraumschrott anrichten kann: Darin schlugen herumfliegende Trümmerteile eines Satelliten in ein Space Shuttle ein. Als Kettenreaktion gabs weitere Kollisionen, was für die beiden Astronauten – verkörpert von Sandra Bullock und George Clooney – eine Reihe von eher unerfreulichen Ereignissen nach sich zog.

Natürlich: Drama gehört ins Kino, aber Weltraumschrott trifft auch Otto Normalverbraucher: seltenst im Wortsinn, aber jeder hängt auch bei alltäglichen Dingen am Tropf von Daten, die von Satelliten stammen, die um die Erde sausen. Ohne sie gäbe es keine Navigation per GPS und Galileo, ohne Satelliten-TV bliebe in vielen Häusern der Fernseher dunkel – und Wetterprognosen würden weitaus ungenauer ausfallen.

Kollisionen von menschengemachten Objekten sind – trotz einiger dramaturgischer Verkürzungen im Film – keine Science Fiction. Erst Anfang September konnte ein Zusammenstoß des ESA-Wettersatelliten Aeolus mit einem SpaceX-Übungssatelliten nur durch Einsatz von kostbarem Sprit verhindert werden. Dr. Holger Krag, Leiter des ESA-Programms für Weltraumsicherheit und verantwortlich für den Bereich Weltraummüll: „Im Schnitt gibt es jede Woche ein Ausweichmanöver. Und es werden noch viel mehr werden.“ Auch für das Raumlabor ISS sind solche Schlenker eher die Regel als die Ausnahme – sie werden allerdings über die ohnehin nötigen gelegentlichen Bahnanhebungen verbrauchsneutral abgewickelt.

Gefahr fürs Auenland

Der acht Tonnen schwere Umweltsatellit Envisat musste sieben Ausweichmanöver fliegen, bevor er 2012 selbst unkontrollierbar und damit zum fliegenden Schrotthaufen wurde – es wird 150 Jahre dauern, bis der Satellit durch das allmähliche Eintauchen in die Atmosphäre zum Absturz gelangt. Ein Absturz von Raketenteilen oder Satelliten nach Ende ihrer Lebensdauer auf die Erdoberfläche ist dabei noch das beste, was passieren kann. Passiert er planmäßig und kontrolliert, hat das Verglühen beziehungsweise der Niedergang über dem Meer oder unbesiedeltem Gebiet kaum langfristige Nachwirkungen: Anbauteile und das Gehäuse verglühen, nur hitzebeständige Materialien wie Glas und Titan kommen noch durch, darunter sind nur wenige schwere Objekte. Bei Landegeschwindigkeiten von rund 300 Kilometern pro Stunde verursachen die Reste keine Krater, wie man sie beispielsweise beim Einschlag von Meteoriten kennt. Die Folgen von Zusammenstößen in der Umlaufbahn der Erde sind hingegen noch jahrzehnte-, teils sogar jahrhundertelang spürbar.

Im Februar 2009 gab es einen ungeplanten großen Knall im Orbit, wenn auch mangels Atmosphäre geräuschlos. Die beiden Kommunikationssatelliten Kosmos 2251 (China) und Iridium 33 (USA) prallten dabei in 789 Kilometer Höhe über Nordsibirien zusammen. Ihre Trümmerwolken folgten zuerst weitgehend den alten Umlaufbahnen, nach mehr als zehn Jahren kreisen die mehr als 100.000 Bruchstücke aber auf unterschiedlichsten Bahnen um die Erde.

Während man bei einem Autounfall auf der Erde die Wracks bergen kann, vervielfachen die verbleibenden Bruchstücke auf etliche Jahrzehnte das Risiko weiterer Kollisionen für Satelliten. Schon kleine Partikel in Millimetergröße können spürbare Schäden verursachen, etwa indem sie die Solarpanels beschädigen. Viele Weltraumobjekte haben zwar Schutzschilde, nur wenige halten aber größeren Partikeln stand – schon ein Objekt mit einer Masse von 1 Gramm entfaltet aufgrund der hohen Bahngeschwindigkeiten die Sprengkraft einer Granate.

Die Internetseite www.stuffin.space zeigt die Verschmutzung durch den Iridium-Zusammenstoß anschaulich – und außerdem auch viele weitere Bruchstücke menschengemachter Himmelskörper, von denen die Raumfahrtbehörden unterschiedlicher Länder wissen. Viele Objekte vom gefährlichen Kaliber 1 bis 10 Zentimeter Größe sind nicht einmal rechnerisch erfasst – man schätzt, dass es rund 900.000 sind. 128 Millionen Teilchen sind zwischen 1 Millimeter und 1 Zentimeter groß.

Insgesamt befinden sich laut Space Environment Report der europäischen Weltraumagentur ESA rund 8500 Tonnen Material in Erdorbits – viele in 200 bis 40.000 Kilometer Höhe. Davon entfallen nur rund 8 Gewichtsprozent auf noch funktionierende Satelliten. Grob vereinfachend wäre das etwa so, als wenn man ein Auto ohne Fahrer und ohne Sensoren aus der Ferne steuert und es heil durch einen Parcours von kaputten Autos, Motoren und herumkullernden Reifenteilen bringen muss. Der Schrott im All ist durchaus ein Problem. Nach einer ESA-Umfrage unter Europäern von Dezember 2018 sehen auch 78 Prozent der Befragten das so – den Einschlag von Asteroiden befürchten weniger Menschen.

Ein Ring aus Müll …

Seit 1957 hat es 5450 geglückte Raketenstarts gegeben. Dabei wurden etwa 8950 Satelliten ausgesetzt, von denen sich noch immer rund 5000 im Orbit befinden. Die meisten davon, nämlich 3950, funktionieren längst nicht mehr. Am vollsten ist es dabei auf den geostationären Bahnen in 35.786 Kilometer Höhe – die ideale Wahl für Wetter- und Telekommunikationssatelliten. Wie auf einer Perlenkette aufgereiht sind die Satelliten im Schnitt nur 190 Kilometer voneinander entfernt. Eigentlich sollen sie nach Ende ihrer Lebensdauer in eine 300 Kilometer höher gelegene sogenannte Friedhofsbahn manövriert werden, aber wenn die ausgedienten Objekte dort zerbrechen oder explodieren, kreuzen ihre absinkenden Teile die kostbare geostationäre Bahn.

Schon beim Aussetzen von Satelliten entsteht eine Menge Müll durch Raketenteile wie Triebwerkstufen und Hüllen, von denen nicht alle schon nach kurzer Zeit in sichere Korridore auf der Erdoberfläche stürzen. Seit 1961 zerlegten sich mehr als 290-mal größere Objekte im Orbit. Die meisten davon waren obere Stufen von Raketen oder Satelliten, die explodierten.

Das passiert nicht einfach so. In der Regel führt die starke mechanische Beanspruchung infolge der harten Bedingungen im Weltraum zu Materialermüdung. Tritt dabei Treibstoff aus oder vermischt sich dieser mit anderen Stoffen – etwa aus Batterien – kann es zur Selbstentzündung kommen.

Im Laufe der Zeit nagen auch die unter ultravioletter Strahlung aufprallenden Mikropartikel sowie atomarer Sauerstoff an der Oberfläche von Weltraumobjekten und reißen Farbe und Fetzen der Verkleidung von der Oberfläche.

Außer durch Pannen beim Start oder Abnutzung beim Betrieb sind etliche Bruchstücke durch Versuche entstanden, mit vom Boden abgefeuerten Raketen Satelliten abzufangen. Allein durch die aufsehenerregende Zerstörung des ausgedienten chinesischen Wettersatelliten FengYun-1C in China im Januar 2007 wurde die Anzahl der Weltraumobjekte um 25 Prozent erhöht.

(Bild: ESA)

Als bedeutsamste Quelle von vagabundierendem Müll im Orbit haben sich die Rückstände der mittlerweile 2440 abgebrannten Feststoffraketen erwiesen, speziell die Schlackepartikel aus Aluminiumoxid von Submillimeter- bis Zentimetergröße. Problematisch sind weiter die in den 80er-Jahren freigesetzten Reaktorkerne russischer Radarsatelliten. Dabei gelangten große Mengen von Reaktor-Kühlflüssigkeit – eine flüssige Natrium-Kalium-Legierung – ins All.

Auch eine nicht ganz durchdachte Idee zeitigt noch immer Nachwirkungen. Im West-Ford-Projekt brachten die USA in den 60er Jahren insgesamt 480 Millionen Kupferstreifen in eine Umlaufbahn, die als Dipolantennen eine weltweite Funkkommunikation sicherstellen sollten. Abgesehen davon, dass der Versuch fehlschlug, rief er schon damals Kritiker auf den Plan, die vor allem über die Behinderungen der Raumfahrt und Astronomie besorgt waren. Noch 2005 waren Cluster aus Dipolnadeln eine der Hauptquellen für Müll in mittleren Bahnhöhen – und weiterhin sind sie überreichlich vorhanden.

… sie alle zu binden

Schreibt man das Geschehen mit den derzeit jährlich rund 100 Raketenstarts und vier bis fünf Kollisionen fort, dann wird die Wahrscheinlichkeit für katastrophale Zusammenstöße stark steigen – eine Verdopplung der Objekte ergibt ein um den Faktor 4 erhöhtes Risiko.

In wenigen Jahrzehnten werden solche Kollisionen dann häufiger sein als die oben beschriebenen Explosionen ausgedienter Satellitenteile, was auch als Kessler-Syndrom bezeichnet wird. Der Astronom Donald J. Kessler hatte 1978 davor gewarnt, dass sich die entstehenden Kollisionsfragmente durch Zusammenstöße untereinander exponentiell vervielfachen und dass dies die Raumfahrt schon bald enorm erschweren werde. Das ist bereits jetzt spürbar: Schon jetzt müssen Satelliten immer häufiger Ausweichmanöver machen. Aktuell bedroht dieses Szenario besonders die Starts für immer wichtigere Bahnen in niedrigen Umlaufbahnen (LEO-Region).

Die Schicksalsklüfte

Nach dem Sputnik-Start 1957 dauerte es noch bis 1967, bis ein Weltraumvertrag regelte, dass Staaten für die Schäden haften, die ihre Himmelskörper verursachen. 1972 folgte ein Weltraumhaftungsabkommen, dem die Bundesrepublik Deutschland 1975 beigetreten ist. Es regelt etliche Zuständigkeiten und Verfahren, deckt aber nicht private und kommerzielle Raumfahrtprojekte ab. Nach den Regeln dieses Abkommens wurde erst ein einziger Unfall reguliert, nämlich der Absturz des sowjetischen Satelliten Kosmos 954 im Jahre 1978 über Kanada.

Es ist abzusehen, dass es dabei nicht bleibt. Der Leiter der ESA-Programms für Weltraumsicherheit, Dr. Holger Krag, fordert daher: „Wir brauchen dringend ein Management der Verkehre im All, mit klaren Kommunikationsprotokollen und mehr automatischen Verfahren.“ Er sieht Parallelen zur Luftfahrt und wünscht sich eine noch bessere Zusammenarbeit bei der Koordination von Weltraumaktivitäten. Früher war das einfach: Starts waren seltener und wurden nur von wenigen Raumfahrtnationen abgewickelt. Besonders die verbesserten Möglichkeiten, kleine Satelliten für wenig Geld in erdnahe Umlaufbahnen zu schicken, hat viele neue Länder zu Mitspielern im Weltraum gemacht.

Überhaupt spielen vermehrt kommerzielle Projekte eine Rolle, etwa OneWeb oder Starlink von SpaceX. Das Unternehmen von Elon Musk will bis 2027 insgesamt 11.929 Satelliten für ein weltumspannendes Netzwerk starten. Es soll im Endausbau aus 30.000 Objekten auf Bahnen zwischen 328 bis 1325 Kilometer Höhe bringen. Wie dringend die nicht nur von der ESA geforderten Maßnahmen sind, illustriert der bereits angesprochene Beinahezusammenstoß eines solchen SpaceX-Satelliten mit Aeolus. Hier übersah man bei SpaceX warnende E-Mails im Vorfeld.

Megakonstellationen wie von SpaceX, OneWeb, Google und Samsung könnten bei Kollisionen defekter Satelliten und deren Teilen im Nu dazu führen, dass große Bereiche in den teils nur kurzen Startfenstern unpassierbar werden. Raumfahrtexperten rechnen schon jetzt mit mehreren hunderttausend Kollisionswarnungen pro Woche, wenn sich solche riesigen Netzwerke im Orbit etablieren. Spätestens dann kann es nicht mehr dabei bleiben, dass wackere Ingenieure in Kontrollstationen auf der Erde Kurskorrekturen bei Schrott auf Kollisionskurs für tausende Satelliten manuell abwickeln müssen.

Ein automatisiertes System zur Kollisionswarnung, das auch koordinierte Ausweichmanöver enthält, ist deshalb ein wichtiges Thema auf der alle drei Jahre stattfindenden ESA-Ministerratskonferenz Ende November in Sevilla. Damit Müll erst gar nicht lange unnütz auf den wertvollen Umlaufbahnen verbleibt, gibt es aber schon weitere Rezepte, von denen einige bereits umgesetzt sind.

Die Rückkehr: Weltraumschrott zurückholen

Grundsätzlich sollen Objekte nur im Orbit bleiben, solange sie dort Nutzen bringen. Danach sollen sie so schnell wie möglich Richtung Erde verbracht werden, wo sie sich kontrolliert zerlegen. Alle Objekte sollen zuverlässige Vorrichtungen an Bord haben, die sie nach Abschluss ihres Betriebes möglichst ohne lange Wartezeiten wieder zur Erde absinken lassen. Dafür sollen spezielle Triebwerke beziehungsweise Bremssegel sorgen – was schon jetzt eine Voraussetzung bei neuen Satelliten ist. Bei allen modernen Raketen werden ihre Stufen so abgebremst, dass sie nach Brennschluss nicht im Orbit bleiben, sondern zur Erde fallen.

Weil Explosionen im Orbit das Risiko für andere Satelliten auch durch Kaskadeneffekte so sehr vervielfachen, richten die Entwickler schon seit einiger Zeit ihr Augenmerk auf die Batterien, Treibstoffe und das Schaltungsdesign von Raumfahrzeugen. Ziel ist, eine Funkenbildung und Überhitzung zu verhindern. Batterien sollen am Ende der Satellitenlebensdauer entladen, Treibstoffe kontrolliert abgelassen werden.

Damit die Zunahme an Ausweichmanövern die Lebensdauer von Satelliten nicht zu stark verkürzt, planen Weltraumagenturen, sie im All zu betanken. Die Lebensdauer allzu sehr in die Länge zu ziehen, ist aber nicht klug, denn durch Ermüdungserscheinungen steigt das Risiko unkontrollierbarer Pannen. Daher soll ihre Zeit im All von vornherein begrenzt werden – bei Satelliten in den niedrigen LEO-Orbits auf 25 Jahre. Was sich nach „mehr Müll“ anhört, dient tatsächlich dem Ziel, die Satelliten zu einem Zeitpunkt aus dem Verkehr zu ziehen, zu dem die eingebauten Rückholmaßnahmen noch zuverlässig funktionieren – auch auf der Erde soll man ja am besten gehen, wenn es am schönsten ist. Ein solches Entsorgungsmanöver testete die ESA 2011 bereits mit dem Erkundungssatelliten ERS-2. Einige besonders große Objekte, die die Weltraumautobahnen blockieren, müssen aber über kurz oder lang durch spezielle „Entsorgungssatelliten“ aus dem Orbit befördert werden.

Schon in den 80er-Jahren sammelten Space-Shuttle-Astronauten defekte Satelliten ein. Die europäische Idee, selbst spezialisierte Müllfahrzeuge zu starten, wird unter dem Missionsnamen e.Deorbit starten: Bis 2025 will die ESA damit demonstrieren, wie sie einen defekten Satelliten einfängt und entsorgt. Dazu muss man diese Objekte aber erst mal orten.

Augen auf den Orbit

Den Weltraummüll haben etliche Institutionen weltweit im Blick, etwa das Space Surveillance System in den USA und das ESA Space Debris Telescope auf Teneriffa. In Deutschland kooperiert die ESA mit dem Tracking und Imaging Radar (TIRA) des Fraunhofer-Instituts für Hochfrequenzphysik und Radartechnik (FHR) nahe Bonn. Im Darmstädter ESOC bündeln sich etliche Aktivitäten zur Erkennung und Vermeidung von Weltraumschrott.

Die Erkenntnisse der Organisationen fließen in die DISCOS-Datenbank (Database and Information System Characterising Objects in Space), die derzeit den Verlauf von 38.700 Teilchen verfolgt, die seit dem Start des ersten Satelliten Sputnik-1 in die Umlaufbahnen der Erde gelangten. Für die Einschätzung von Risiken auch durch Meteoriten unterhält die ESA das mathematische Analysetool MASTER (Meteorid and Space Debris Terrestrial Environment Reference), das Objekte von 1 Nanometer bis 100 Meter umfasst.

Für langfristige Prognosen nutzt die ESA das sogenannte DELTA-Werkzeug. Das steht für Debris Environment Long-Term Analysis. Es schreibt die Entwicklung aller Objekte ab einer bestimmten Größe fort. Daneben gibt es noch etliche weitere Datenbanken und Tools mit unterschiedlichen Ansätzen, entweder für die Vorausberechnung oder Folgenabschätzung einer Kollision.

Ausblick

Wenn es nach den Plänen der Weltraumorganisationen geht, kann man die gefährliche Anhäufung von Weltraummüll, der die Erde umkreist, tatsächlich stoppen – wenn man konsequent dafür sorgt, dass für alle Objekte im All der Prozess ihrer Entsorgung mit geplant wird, die Weltraumaktivitäten besser koordiniert und automatisiert und indem jedes Jahr einige der großen Problem-Objekte durch Weltraummissionen aus den Orbits entfernt werden.

Dieser Artikel stammt aus c't 24/2019. (mil)