Heise > Bestenlisten > Testsieger > Top 10: Die beste Soundbar ohne Subwoofer im Test – voller Klang ohne Extra-Box

Top 10: Die beste Soundbar ohne Subwoofer im Test – voller Klang ohne Extra-Box

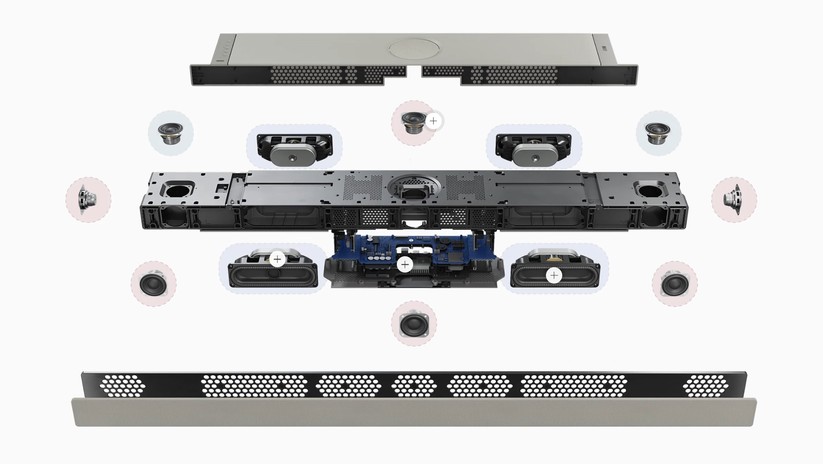

Soundbar KEF Xio: Leistungsstarkes 5.1.2-Set-up: 820 Watt Gesamtleistung, maximaler Schalldruckpegel von 102 dB, 12 Lautsprecher (6x 50 mm Uni-Q MX-Treiber, 2x 50 mm Vollbereichstreiber und 4x 50 × 152 mm P185 Treiber mit KEFs VECO-Technologie). heise bestenlisten

Stefan Schomberg

Stefan schrieb bereits während des Studiums Spieletests für ein Printmagazin im Ruhrgebiet. Durch einen glücklichen Zufall landete er in Berlin und arbeitete fast 15 Jahre bei Areamobile, zuletzt als leitender Testredakteur. Für Heise Bestenlisten testet er Smartphones, Saug- und Mähroboter, Lautsprecher, Modellflugzeuge und andere Technik-Gadgets.

Soundbars sind dann gefragt, wenn für ein vollwertiges Heimkino-System der Platz nicht ausreicht. Wir zeigen die zehn besten Soundbars ohne Subwoofer.

Ein voller, satter Sound ist entscheidend für echtes Kino-Feeling daheim – egal ob über Blu-ray oder Streaming. Die eingebauten TV-Lautsprecher reichen dafür oft nicht aus.

Zwar schafft ein Surround-System Abhilfe, doch der Nachrüstaufwand ist meist hoch: Kabel können stören und Platz für mehrere Boxen ist nicht immer vorhanden. Hier bieten Soundbars eine elegante Alternative.

Auch wenn sie nicht an eine vollständige Mehrkanalanlage heranreichen, übertreffen sie die TV-Lautsprecher deutlich – bei einfacher Installation und oft günstigerem Preis.

In dieser Top 10 zeigen wir die besten Soundbars ohne Subwoofer aus unseren Tests. Bewertet wurden vor allem Klangqualität, Preis-Leistung und die Unterstützung gängiger Tonformate.

Wer mehr Wumms benötigt, sollte ein Modell mit Subwoofer ansehen. Unsere Empfehlungen zeigen wir in der Bestenliste Die beste Soundbar mit Subwoofer im Test – Samsung vor JBL und LG. Wie man gekonnt zwischen mehreren Geräten umschalten kann, zeigt die Top 10: Der beste HDMI-Switch im Test – Testsieger kostet 18 Euro.

Welche Soundbar ist die beste?

In Bestenlisten ist ein klarer Testsieger oft schwer auszumachen – vor allem, wenn viele Produkte auf ähnlich hohem Niveau liegen. Im Bereich der Soundbars ohne Subwoofer ist das anders: Hier führt die KEF Xio mit deutlichem Abstand.

Soundbar KEF Xio: Leistungsstarkes 5.1.2-Set-up: 820 Watt Gesamtleistung, maximaler Schalldruckpegel von 102 dB, 12 Lautsprecher (6x 50 mm Uni-Q MX-Treiber, 2x 50 mm Vollbereichstreiber und 4x 50 × 152 mm P185 Treiber mit KEFs VECO-Technologie). heise bestenlisten

Die Soundbar des britischen Audioprofis KEF setzt in puncto Klang – egal ob bei Filmen oder Musik – Maßstäbe und sorgt regelmäßig für Gänsehautmomente. Zwar erreicht sie nicht die volle Räumlichkeit eines Systems mit Subwoofer und Satelliten, doch was sie auf nur 1,21 Meter Breite leistet, grenzt an ein Wunder. Für rund 2.300 Euro ist sie eine beträchtliche Investition, die sich vor allem dann lohnt, wenn die Soundbar auch als hochwertige Musikanlage genutzt wird.

Als günstigere Alternative zur KEF Xio können wir unseren Technologiesieger, die Sonos Arc Ultra ab 849 Euro empfehlen. Sie kommt ohne Subwoofer und Rears, kann aber um diese erweitert werden. Unser neuer Preis-Leistungs-Sieger ist die Klipsch Flexus Core 200 für 411 Euro. Sie überzeugt im Test mit einem kräftigen Heimkinoklang und guter Sprachverständlichkeit.

KURZÜBERSICHT Ratgeber

KEF Xio

Die KEF Xio ist ein absolutes Spitzenprodukt. Sie ist teuer, groß und schwer, aber klanglich auf einem herausragenden Niveau: fein auflösend, erstaunlich dynamisch und mit einem echten Surround-Feeling. Im Unterschied zum Mitbewerb sticht die exzellente Musikwiedergabe der Soundbar heraus, vor allem, wenn sie mit Musik im Dolby-Atmos-Format gefüttert wird.

VORTEILE

- klanglich herausragend, vor allem bei Musikwiedergabe

- viele Streaming-Clients integriert

- Ethernet-Netzwerkanschluss mit Zugriff auf lokalen Medienserver

NACHTEILE

- teuer

- WLAN-Zugriff problematisch

Sonos Arc Ultra

Die Sonos Arc Ultra begeistert als Premium-Soundbar mit hervorragendem Klang, Dolby Atmos und kräftigem Bass – ideal für Heimkino-Fans, die eine starke Einzellösung suchen. Mit einem aktuellen Preis von 849 Euro ist die Sonos Arc Ultra allerdings kein Schnäppchen, bietet jedoch im Vergleich zum Vorgängermodell für 600 Euro einige Verbesserungen wie einen spürbar stärkeren Bass und Bluetooth.

VORTEILE

- kräftiger Bass auch ohne Subwoofer und klare Höhen

- Dolby Atmos

- hochwertiges, schlichtes Design und solide Verarbeitung

- einfache Einrichtung und TV-Steuerung

- Bluetooth 5.3 und Sprachsteuerung

NACHTEILE

- kein Chromecast, kein Google Assistant

- App unnötig kompliziert

- Gesamtpreis steigt mit Zubehör schnell an

- ungünstig platzierte Touch-Bedienelemente

Klipsch Flexus Core 200

Die Klipsch Flexus Core 200 ist eine Soundbar mit Fokus auf kräftigen Heimkinoklang und guter Sprachverständlichkeit. Sie richtet sich an Nutzer, die es möglichst einfach und überschaubar haben wollen. Und mit einem aktuellen Preis von 411 Euro ist die Flexus Core 200 unser neuer Preis-Leistungssieger.

VORTEILE

- Kräftiger Bass auch ohne Subwoofer

- Gute Sprachverständlichkeit bei Film und Fernsehen

- Einfache Einrichtung über HDMI-eARC

- Ausbau-Option mit Subwoofer und Rears

- App

NACHTEILE

- Kein WLAN, integriertes Streaming, Multiroom oder Sprachsteuerung

- wenig 3D-Klang

- enttäuschend bei Musik

Wie sinnvoll ist eine Soundbar?

Eine Soundbar stellt im Vergleich zu einem vollwertigen Hi-Fi-System stets einen Kompromiss aus Klang, Leistung und Größe dar. Gegenüber dem gewöhnlichen TV-Ton bieten jedoch selbst preiswerte Modelle in der Regel eine deutliche Verbesserung. Wer Filme, Serien oder Sportereignisse ansieht, profitiert von klarerer Sprachwiedergabe, mehr Bass und je nach Modell sogar von einem räumlichen Klangerlebnis.

Soundbar KEF Xio: Leistungsstarkes 5.1.2-Set-up mit 820 Watt Gesamtleistung und Dolby-Atmos-Unterstützung heise bestenlisten

Grundsätzlich ist zwischen kompakten Soundbars ohne und solchen mit separatem Subwoofer zu unterscheiden. Es gibt zudem Lautsprecher, bei denen die Tieftöner bereits im Hauptgerät integriert sind. Diese oft als Sounddecks bezeichneten Modelle sind meist tiefer gebaut und können einen Fernseher direkt aufnehmen. Ein einfaches Gerät ohne externen Subwoofer wird als 2.0-System bezeichnet, mit zusätzlichem Subwoofer als 2.1-System – wobei der Subwoofer kabelgebunden oder kabellos angebunden sein kann. Welche Variante die richtige ist, hängt vom verfügbaren Platz, der Nachbarschaft, den eigenen Hörgewohnheiten und nicht zuletzt vom Budget ab.

Dolby Atmos und DTS:X ermöglichen als objektbasierte Verfahren räumlichen Klang, indem sie Schall so wiedergeben, dass er von allen Seiten zu kommen scheint. Grundsätzlich funktioniert dies auch ohne separate Surround-Lautsprecher – allein mit einer entsprechenden Soundbar. Die Technologie hat in den vergangenen Jahren beeindruckende Fortschritte gemacht, dennoch bleibt die Wirkung individuell unterschiedlich. Günstige Soundbars sind häufig noch weit von dem Raumklang entfernt, den echte Surround-Lautsprecher erzeugen.

Die jeweilige Soundbar muss eines der Systeme unterstützen; einige Modelle beherrschen auch beide. Der Support dieser Technologien ist allerdings keine Garantie für gute Klangqualität. Weitere relevante Tonformate für Soundbars sind Dolby Digital, Dolby Digital Plus, Dolby True HD, DTS Surround sowie DTS HD. TV-Geräte und Soundbars von Samsung nutzen zudem Q-Symphony, um die vorhandenen TV-Lautsprecher für einen erweiterten Surround-Effekt einzubinden.

Soundbar Teufel Cinebar 22 Surround Power Edition im Test: guter Klang mit starkem Bass heise bestenlisten

Soundbars mit Subwoofer

Wer etwas mehr Platz zur Verfügung hat, aber dennoch nicht auf die Anschlussfreundlichkeit einer Soundbar verzichten möchte, findet in Modellen mit Subwoofer oder zusätzlichen Satelliten eine sinnvolle Erweiterung. Die besten Geräte dieser Kategorie zeigen wir in der Bestenliste Die beste Soundbar mit Subwoofer im Test – Samsung vor JBL und LG.

Der entscheidende Vorteil liegt auf der Hand: Ein Subwoofer spielt deutlich tiefere Frequenzen als die kleinen Lautsprecher einer schlanken Soundbar. Das wertet insbesondere Film- und Musikwiedergabe spürbar auf. Da die meisten Subwoofer moderner Soundbars per Funk angebunden werden, sind Nutzer bei der Aufstellung relativ frei. Tiefer Bass ist kaum ortbar, daher kann der Subwoofer etwa hinter dem Sofa oder an einer anderen Wand platziert werden – lediglich ein Stromanschluss ist erforderlich. "Kabellos" bedeutet in diesem Zusammenhang also nur die halbe Wahrheit, denn auf das Netzkabel kann nicht verzichtet werden.

Ähnliches gilt für Satelliten- oder Rear-Lautsprecher, die seitlich oder hinter der Hörposition für einen räumlichen Klangeindruck sorgen. Auch sie werden größtenteils kabellos angesteuert, benötigen jedoch ebenfalls eine Stromversorgung. Eine Ausnahme bilden einige Modelle von JBL, deren Satelliten dank integrierter Akkus zumindest zeitweise wirklich ohne Kabel auskommen – im Dauerbetrieb ist dies jedoch eher die Ausnahme und nicht durchgängig praktikabel. Unabhängig von der konkreten Stromversorgung verstärken solche Rear-Lautsprecher den Raumklang erheblich und gehören daher zu jedem anspruchsvollen Heimkino-Set-up dazu.

Wie funktioniert Surround Sound?

Surround Sound wird von drei großen Anbietern dominiert: Dolby, DTS und Auro. Dolby Atmos, Auro 3D und DTS erweitern den klassischen Surround-Sound um eine zusätzliche Dimension, sodass der Klang auch von oben kommt.

Während man im Heimkino oft Lautsprecher an der Decke montiert, setzen Soundbars wie die KEF Xio, Sonos Arc oder die Bose Smart Soundbar 900 auf nach oben gerichtete Lautsprecher, die den Klang über Reflexionen erzeugen. Allerdings fehlt vielen Geräten die richtige Hardware für echten 3D-Sound, weshalb sie den Klang nur emulieren. Hochwertige Modelle mit echten 3D-Lautsprechern kosten jedoch mehr als 2000 Euro. THX ist hingegen keine eigene Sound-Technologie, sondern eine Zertifizierung für bestimmte Wiedergabestandards.

Viele Streamingdienste bieten inzwischen auch Musik mit Dolby Atmos. Damit klingt Musik deutlich besser als bei einer klassischen Stereo-Ausgabe. heise bestenlisten

Nicht jeder möchte sein Wohnzimmer mit fünf oder mehr Lautsprechern und einem Berg an Kabeln ausstatten. Hier kommen virtuelle Surround-Systeme ins Spiel. Sie simulieren mit mehreren Lautsprechern in einer Soundbar echten Raumklang, indem sie das Gehör austricksen. Der Effekt: Der Klang scheint von allen Seiten zu kommen, obwohl die Soundquelle direkt vor dem Nutzer steht.

Allerdings funktioniert das nicht bei jedem gleich gut – manche empfinden den künstlichen Klang als unnatürlich. Wer jedoch damit zurechtkommt, profitiert von einem deutlich einfacheren Set-up. Heute ist Virtual Surround, besonders in Kombination mit Dolby Atmos oder DTS zu einer echten Alternative geworden.

Wie am besten die Soundbar anschließen?

Die gängigste und klanglich beste Verbindung zwischen Soundbar und Fernseher erfolgt über HDMI. Wichtig ist dabei, den richtigen Anschluss zu wählen: Am TV muss ein mit ARC oder eARC gekennzeichneter HDMI-Port verwendet werden. Die Abkürzungen stehen für Audio Return Channel respektive enhanced Audio Return Channel.

Während ARC bereits die Übertragung von Surround-Formaten wie Dolby Digital ermöglicht, erlaubt die modernere eARC-Variante die Übermittlung von unkomprimiertem Ton in hoher Auflösung – einschließlich Dolby Atmos und DTS:X. Voraussetzung dafür ist, dass sowohl Fernseher als auch Soundbar und das verwendete HDMI-Kabel den HDMI-2.1-Standard unterstützen. Insbesondere bei längeren Kabelstrecken lohnt sich ein Blick auf die Spezifikationen, nicht jedes Kabel ist für die hohen Datenraten geeignet. Mehr zu diesem Thema erklärt der Artikel HDMI-Kabel ab 5 Euro – Unterschiede, HDMI 2.1, 4K, HDR.

Alternativen zum HDMI-Anschluss

Eine verbreitete Alternative ist der optische Digitaleingang (Toslink), den viele Soundbars bieten. Der optische Anschluss ist weitverbreitet und funktioniert zuverlässig, hat jedoch einen entscheidenden Nachteil: Der Datendurchsatz ist deutlich niedriger als bei HDMI, weshalb sich unkomprimierte Formate wie Dolby Atmos nicht übertragen lassen. Für ältere Fernseher oder als Zweitlösung ist er dennoch eine gute Wahl.

Analoge Anschlüsse wie 3,5-Millimeter-Klinke oder Cinch bieten einige Soundbars nach wie vor – etwa die Bose TV-Speaker oder günstigere Modelle von LG und Samsung. Sie eignen sich für den Anschluss älterer Audiogeräte oder wenn kein digitaler Ausgang am TV vorhanden ist, bleiben klanglich aber hinter den digitalen Alternativen zurück.

Kabellose Verbindungen – praktisch, aber nicht immer optimal

Viele Soundbars setzen zunehmend auf kabellose Übertragungswege. Bluetooth ermöglicht die unkomplizierte Musikwiedergabe vom Smartphone, Tablet oder Laptop – Modelle wie die Teufel Cinebar 22 oder die JBL Bar 2.1 unterstützen zudem hochwertigere Codecs wie AAC oder aptX. Für die reine TV-Anbindung ist Bluetooth jedoch weniger geeignet, da es zu Verzögerungen zwischen Bild und Ton kommen kann. Zudem bleiben Funkverbindungen wie Bluetooth oder WLAN aufgrund von Interferenzen, Bandbreitenschwankungen und potenziellen Aussetzern klanglich und vor allem in puncto Stabilität immer eine Notlösung – auch wenn sie im Alltag oft bequem sind.

Der Goldstandard: Ethernet

Die hochwertigste und stabilste Lösung für die Netzwerkanbindung ist nach wie vor der kabelgebundene Ethernet-Anschluss. High-End-Soundbars wie die KEF Xio oder die Sennheiser Ambeo Soundbar bieten daher weiterhin einen LAN-Port. Wer Musik in hoher Auflösung ohne Komprimierung, Unterbrechungen oder Latenzprobleme streamen möchte, kommt um ein Ethernet-Kabel kaum herum. Gerade in anspruchsvollen Multiroom-Set-ups oder bei der Einbindung in Smart-Home-Lösungen wie Home Assistant ist die kabelgebundene Verbindung jeder Funklösung überlegen. WLAN bleibt dagegen eine Komfortfunktion – praktisch für die schnelle Einrichtung, aber für audiophile Ansprüche oder kritische Anwendungen nur die zweitbeste Wahl.

Fazit

Eine Soundbar ist eine äußerst vielversprechende Lösung, um den Klang des Fernsehers deutlich zu verbessern, ohne dabei wertvollen Wohnraum zu opfern. Sie vereint platzsparendes Design mit hörbaren klanglichen Fortschritten gegenüber den meist dünn klingenden TV-eigenen Lautsprechern.

Für kleinere Räume oder puristische Einrichtungen sind Modelle ohne separaten Subwoofer die beste Wahl. Sie fügen sich nahtlos in das Wohnzimmer-Ambiente ein und liefern dennoch einen satteren Klang als jeder integrierte TV-Lautsprecher.

Schon preiswerte Modelle wie die Fire TV Soundbar Plus von Amazon oder Geräte von Sharp und Polk heben das Hörerlebnis spürbar an – ein Einstieg, der sich für wenige hundert Euro lohnt. Wer jedoch keine Kompromisse machen möchte, muss tiefer in die Tasche greifen. Den klanglichen Feinschliff liefern die Spitzenmodelle etablierter Hersteller: KEF, Sonos, Sennheiser, Bose, Denon und Klipsch setzen hier die Maßstäbe.

Diese Systeme überzeugen selbst ohne zusätzlichen Subwoofer durch ihre Ausgewogenheit, Präzision und Räumlichkeit. Allen voran die KEF Xio – eine Soundbar, die nicht nur optisch und technisch überzeugt, sondern selbst audiophilen Ansprüchen genügt und damit beweist, dass hochwertiger Klang auch ohne Subwoofer möglich ist.

Mehr zum Thema Heimkino zeigen wir in diesen Ratgeber-Artikeln und Bestenlisten:

- Die beste Soundbar mit Subwoofer im Test – Samsung vor JBL und LG

- Perfekter Sound fürs Heimkino: Die besten Lautsprecher, Subwoofer & AV-Receiver.

- Unsichtbares Heimkino im Wohnzimmer – DIY mit Beamer-Lift und elektrischer Leinwand

- Ratgeber OLED-TV: 55 Zoll Philips, LG oder Panasonic für unter 900 Euro

- Top 10: Der beste HDMI-Switch im Test – Testsieger kostet 18 Euro

BESTENLISTE

ZUSÄTZLICH GETESTET

Testsieger

KEF Xio

Mit 12 Lautsprechern und einer Musikleistung von 820 Watt will die KEF Xio bei Soundbars neue Maßstäbe setzen. Ob und wie gut ihr das gelingt, zeigt unser Test.

VORTEILE

- klanglich herausragend, vor allem bei Musikwiedergabe

- viele Streaming-Clients integriert

- Ethernet-Netzwerkanschluss mit Zugriff auf lokalen Medienserver

NACHTEILE

- teuer

- WLAN-Zugriff problematisch

Soundbar KEF Xio im Test: grandioser Klang – auch ohne Subwoofer

Mit 12 Lautsprechern und einer Musikleistung von 820 Watt will die KEF Xio bei Soundbars neue Maßstäbe setzen. Ob und wie gut ihr das gelingt, zeigt unser Test.

Mit der Xio bringt der britische Soundspezialist KEF (Kent Engineering and Foundry) eine 5.1.2-Soundbar mit 820 Watt Musikleistung, die nicht nur mit Dolby-Atmos-Unterstützung bei der Wiedergabe von Filmsound überzeugen will, sondern vor allem auch Musikliebhaber begeistern soll. Bei einem Preis von 2300 Euro waren wir gespannt, ob die KEF Xio, die standardmäßig ohne Subwoofer kommt, diese Ansprüche erfüllen kann.

Ausstattung und Technik im Überblick:

- Leistungsstarkes 5.1.2-Set-up: 820 Watt Gesamtleistung, maximaler Schalldruckpegel von 102 dB, 12 Lautsprecher (6x 50 mm Uni-Q MX-Treiber, 2x 50 mm Vollbereichstreiber und 4x 50 × 152 mm P185 Treiber, mit KEFs VECO-Technologie).

- Abmessungen & Gewicht: 70 × 1210 × 165 mm, 10,5 kg

- Intelligente Ausrichtung: Ein Lagesensor erkennt automatisch, ob die Soundbar steht oder hängt, und schaltet die Lautsprecherkanäle entsprechend um.

- Hochwertige Anschlüsse: HDMI 2.1 eARC (für Dolby Atmos & Co.), optischer Eingang, USB, Ethernet (für eine stabile Netzwerkverbindung und Zugriff auf einen lokalen Medienserver) sowie WLAN 802.11 a/b/g/n/ac und Bluetooth 5.3 (AAC).

- Smarte Integration: Die Soundbar lässt sich nahtlos in Home Assistant als Medienabspielgerät einbinden und unterstützt Apple Airplay und Google Cast.

- Unterstütze Dateiformate: Dolby Atmos, DTS:X, 360 Reality Audio, MPEG-H, FLAC, WAV, AIFF, ALAC, AAC, WMA, MP3, M4A, LPCM und Ogg Vorbis

Soundbar KEF Xio: Leistungsstarkes 5.1.2-Set-up: 820 Watt Gesamtleistung, maximaler Schalldruckpegel von 102 dB, 12 Lautsprecher (6x 50 mm Uni-Q MX-Treiber, 2x 50 mm Vollbereichstreiber und 4x 50 × 152 mm P185 Treiber mit KEFs VECO-Technologie). KEF

Anschlüsse und Konnektivität

Die KEF Xio bietet eine solide Auswahl an physikalischen Anschlüssen und drahtlosen Verbindungsmöglichkeiten, die jedoch mit einigen praktischen Einschränkungen verbunden sind.

- HDMI eARC: Dies ist der primäre Anschluss für die Übertragung hochauflösender Audiosignale (inklusive Dolby Atmos) vom Fernseher zur Soundbar. Einen weiteren HDMI-Anschluss gibt es nicht. Spielekonsolen müssen also über den TV angeschlossen werden.

- Optischer Digitaleingang (Toslink): Bietet eine weitere digitale Audioverbindung, ideal für ältere TVs oder andere Geräte wie Blu-ray-Player.

- Ethernet-Port: Ermöglicht eine kabelgebundene Netzwerkanbindung.

- USB-Anschluss: Wird primär für Firmware-Updates genutzt.

- Klinkenbuchse für Subwoofer: Ermöglicht den Anschluss eines aktiven externen Subwoofers über ein Klinke-auf-Cinch-Kabel (im Lieferumfang enthalten).

Bilder: KEF Xio

Praxistipp: Netzwerkverbindung

In der Praxis hat sich gezeigt, dass die WLAN-Verbindung der Xio besonders dann zu Problemen neigen kann, wenn sich Soundbar und Steuerungsgerät (Smartphone/Tablet) in unterschiedlichen WLAN-Netzen befinden. Dies ist in vielen Haushalten mit separaten 2,4-GHz- und 5-GHz-Netzen oder mit Mesh-Systemen der Fall. Um Verbindungsabbrüche und Einrichtungsprobleme mit der KEF Connect App zu vermeiden, empfehlen wir, die kabelgebundene Ethernet-Verbindung zu verwenden. Diese ist in jedem Fall stabiler und sorgt für einen stressfreien Betrieb, insbesondere für das Streaming von Highres-Audio oder den zuverlässigen Zugriff auf den heimischen Medienserver (per DLNA).

Für Nutzer, die noch mehr Bassleistung wünschen, bietet KEF eine flexible Lösung an:

- Der separate KEF KW2-RC Funkadapter für 179 € kann mit kompatiblen KEF Subwoofern nachgerüstet werden.

- Der KW2-Rc verfügt über einen kombinierten Audioausgang (Klinke), der sowohl analoge Signale als auch ein optisches Toslink-Signal ausgeben kann. Dies ermöglicht auch die Verbindung mit Subwoofern anderer Hersteller. Allerdings muss man diese manuell einmessen, während KEF-Subwoofer automatisch eingemessen werden.

- Der Adapter kann wahlweise über die spezielle Steckverbindung am Subwoofer oder einer USB-Buchse mit Strom versorgt werden.

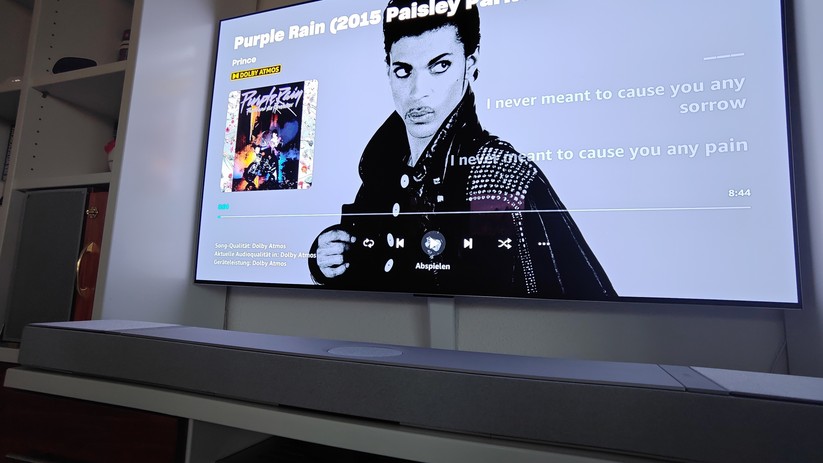

Einen immersiven Kinoklang mit Dolby Atmos bieten viele Soundbars. Doch bei der Musikwiedergabe hapert es meistens. Nicht so bei der KEF Xio. Was sie im Hinblick auf Musikwiedergabe leistet, sucht seinesgleichen. Mit Musik im Dolby-Atmos-Format kann man sich den Konzertbesuch sparen. heise bestenlisten

Aufbau und innovative Lautsprechertechnologie

Die KEF Xio kann liegend auf einem Möbelstück oder zusammen mit dem Fernseher mit der im Lieferumfang befindlichen Halterung an der Wand montiert werden. Ein besonderes Merkmal ist die fortschrittliche Uni-Q-MX-Lautsprechertechnologie. Diese koaxialen Chassis kombinieren Mittel- und Hochtöner in einer Einheit für einen präzisen und klaren Klang. Für den kräftigen Bass sollen vier neu entwickelte, ovale Tieftöner mit einer speziellen Membran aus Aluminium sorgen. Das integrierte VECO-System (Velocity Control) misst und regelt die Bewegung der Membranen aktiv. Dies soll für eine extrem präzise Wiedergabe sorgen und Verzerrungen verhindern, selbst bei hoher Lautstärke.

Die KEF Xio bietet verschiedene Klangprofile, die für verschiedene Einsatzzwecke gedacht sind:

- Standardeinstellung: Klingt klar und natürlich, mit hervorragender Räumlichkeit. Die Bässe sind überzeugend, aber nicht so brachial wie mit einem dedizierten Subwoofer.

- Film: Steigert die Räumlichkeit für ein immersiveres Kinoerlebnis, wobei die klare Differenziertheit des Klangs ein wenig leidet.

- Dialog: Ideal für Nachrichten und Dokumentationen, da es die Sprachwiedergabe gezielt hervorhebt. Verfälscht das gute Klangbild der Standardeinstellung kaum.

- Nacht: Reduziert Dynamik und Bässe für leises Hören, ist klanglich aber nicht sonderlich überzeugend.

- Musik: Erzeugt eine weite Bühne mit natürlichen Stimmen und einem detaillierten, präzisen Bass. Für Stereo-Quellen ist dieser Modus empfehlenswert, doch für Musik im Dolby-Atmos-Format ist das Standard-Profil besser geeignet.

- Direkt: Audioausgabe ohne Virtualisierung für ein unverfälschtes Klangerlebnis. Im Vergleich zu den anderen Modi fehlt es hier an Dynamik.

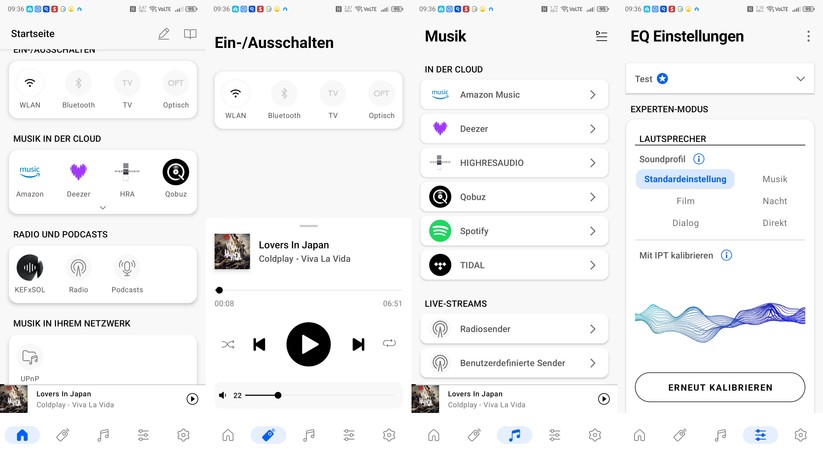

Die App ist einfach zu bedienen und bietet zahlreiche Konfigurationsoptionen, etwa die Anpassung der Lautstärkeregelung. Auch kann man damit die Netzwerkgeschwindigkeit ermitteln und Firmware-Updates durchführen. heise bestenlisten

Klangerlebnis: Brillant, immersiv und kraftvoll

Die Klangqualität ist schlichtweg fantastisch. Die Soundbar erzeugt einen erstaunlich luftigen und dennoch kraftvollen Sound.

- Film top: Bei Actionszenen mit spektakulären Soundtracks glänzt die Xio. Der Dialog bleibt auch in den lautesten Momenten kristallklar. Die immersive Klangverteilung in Breite und Höhe ist vorbildlich, primär bei Filmen im Dolby-Atmos-Format.

- Musik hervorragend: Die Musikwiedergabe ist generell exzellent. Mit Musik im Dolby-Atmos-Format entfaltet sie ihr ganzes Potenzial und schafft ein beeindruckendes, immersives Klangerlebnis. Ein zusätzlicher Subwoofer ist für die meisten Hörer nicht nötig, kann aber nachgerüstet werden.

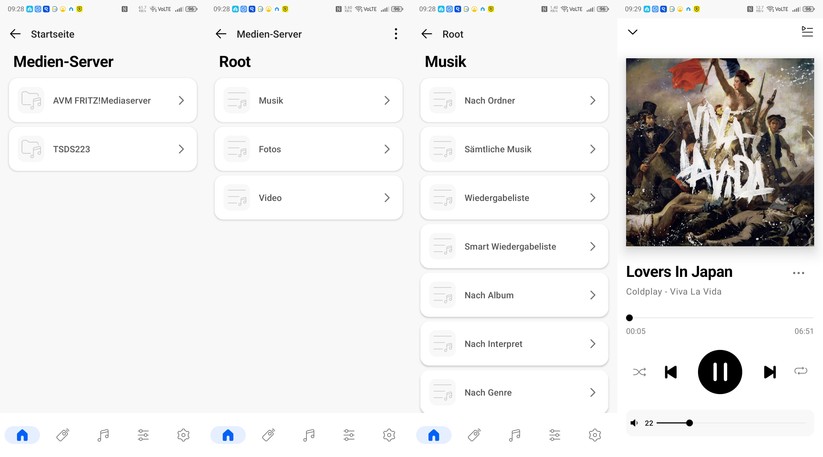

KEF Xio: Mit der KEF-App ist auch ein Zugriff auf einen lokalen Medienserver möglich. heise bestenlisten

Streaming und Bedienung

Bei den Streaming-Diensten wurde Wert auf Klasse statt Masse gelegt. Integriert sind Amazon Music, Deezer, Highres Audio, Qobuz, Tidal und Spotify. Praktischer ist es oft, die App des Streaming-Dienstes auf dem Smartphone zu nutzen und die Soundbar als Wiedergabegerät auszuwählen. Das empfiehlt sich vor allem bei Amazon Music, da der in der Xio integrierte Client keine Dolby-Atmos-Musik abspielt. Zudem streamt die Xio über DLNA direkt von einem Medienserver im lokalen Netzwerk. Das bietet sonst kaum eine andere Soundbar.

Die KEF Connect App steuert alle Einstellungen. Die Einrichtung und Verbindung sind stabil, die Logik der App ist jedoch gewöhnungsbedürftig (z. B. gibt es keine separate Ein-/Ausschalttaste). Mit der mitgelieferten Fernbedienung lässt sich die Xio ebenfalls steuern. Damit sich die Xio zusammen mit dem Fernseher automatisch einschaltet, muss man in den Lautsprecher-Einstellungen als zweite Weck-Quelle die Option TV auswählen.

Die KEF Xio bietet nicht nur einen hervorragenden Klang bei Filmen, sondern überzeugt auch bei der Musikwiedergabe. heise bestenlisten

Preis

Die KEF Xio gibt es in Grau und in Schwarz für 2300 Euro. Das entspricht dem empfohlenen Verkaufspreis, günstigere Angebote gab es bislang nicht. Über den 179 Euro teuren Funkempfänger lassen sich aktive Subwoofer von KEF wie dem KC62, KC92 und Kube kabellos mit der Xio verbinden.

Fazit

Die KEF Xio ist ein absolutes Spitzenprodukt. Sie ist teuer, groß und schwer, aber klanglich auf einem herausragenden Niveau: fein auflösend, erstaunlich dynamisch und mit einem echten Surround-Feeling. Im Unterschied zum Mitbewerb sticht die exzellente Musikwiedergabe der Soundbar heraus, vor allem, wenn sie mit Musik im Dolby-Atmos-Format gefüttert wird.

Aber auch bei Filmen überzeugt sie mit klaren Dialogen und einem immersiven Kinoerlebnis. Natürlich ist das nicht so ausgeprägt wie bei Lösungen mit Rear-Lautsprechern. Der fehlende direkte Anschluss für Konsolen und die Eigenheiten der App sind die wenigen Kompromisse für dieses klangliche Meisterstück. Wem der gute Bass nicht reicht, kann die Xio mit einem Subwoofer erweitern. Wer hingegen nur eine Soundbar für ein immersives Kinoerlebnis sucht, wird mit der Samsung Q990F (Testbericht) deutlich günstiger bedient, muss dann aber bei der Musikwiedergabe erhebliche Abstriche akzeptieren.

Technologiesieger

Sonos Arc Ultra

Die Premium-Soundbar Sonos Arc Ultra klingt mit ihren 14 Treibern, dem Dolby Atmos und dem beeindruckenden Bass einfach fantastisch. Doch ist sie wirklich 1000 Euro wert? Wir machen den Test.

VORTEILE

- kräftiger Bass auch ohne Subwoofer und klare Höhen

- Dolby Atmos

- hochwertiges, schlichtes Design und solide Verarbeitung

- einfache Einrichtung und TV-Steuerung

- Bluetooth 5.3 und Sprachsteuerung

NACHTEILE

- kein Chromecast, kein Google Assistant

- App unnötig kompliziert

- Gesamtpreis steigt mit Zubehör schnell an

- ungünstig platzierte Touch-Bedienelemente

Soundbar Sonos Arc Ultra im Test

Die Premium-Soundbar Sonos Arc Ultra klingt mit ihren 14 Treibern, dem Dolby Atmos und dem beeindruckenden Bass einfach fantastisch. Doch ist sie wirklich 1000 Euro wert? Wir machen den Test.

Sonos zeigt mit der Arc Ultra einen Nachfolger für die beliebte Arc-Soundbar. Die neue Premium-Soundbar will mit 14 integrierten Treibern, Dolby Atmos-Unterstützung und der Sound-Motion-Technik für kräftigen Kinoklang im Wohnzimmer sorgen. Mit einem empfohlenen Verkaufspreis von rund 1100 Euro positioniert sich die Arc Ultra im mittelhohen Preissegment.

In unserem Test hören wir genau hin und klären, ob sie den hohen Preis rechtfertigt. Während uns der mittlerweile für etwa 600 Euro erhältliche Vorgänger Arc im Test bereits klanglich überzeugte, verspricht die Ultra-Version noch mehr Leistung und neue Funktionen. Besonders interessant: Sonos hat die neue Soundbar mit Bluetooth 5.3 ausgestattet – ein Feature, das wir beim Vorgängermodell schmerzlich vermisst haben.

Optik & Verarbeitung

Die Sonos Arc Ultra ist ein eleganter, minimalistischer Sound-Balken mit den Maßen 117,8 × 11 × 7,5 cm (B×T×H). Mit 5,9 kg ist sie nicht übermäßig schwer. Erhältlich in Schwarz oder Weiß fügt sie sich dezent in Wohnzimmereinrichtungen ein und passt unter die meisten Fernseher ab 50 Zoll, ohne Teile des Bilds zu verdecken.

Das hochwertige Akustikgitter umschließt die gesamte Soundbar und verleiht ihr ein edles Erscheinungsbild. Die Verarbeitungsqualität ist auf höchstem Niveau – hier gibt es keine wackeligen Teile oder billig wirkende Elemente. Alle Kanten sind sauber verarbeitet.

Die Touch-Bedienelemente steuern die grundlegenden Funktionen wie Play, Pause und Lautstärke und befinden sich mittig auf der Oberseite im hinteren Bereich der Soundbar. Etwa bei einer Wandmontage sind diese schwer zu erreichen, was die Bedienung ohne App oder Fernbedienung erschwert. Die kapazitiven Taster können per App gesperrt werden.

Sonos Arc Ultra Bilder

Bedienung & App

Die Installation beschränkt sich auf das Anschließen des HDMI-Kabels und die Einrichtung über die Sonos-App. Die Lautstärkeregelung erfolgt in der Regel problemlos über die TV-Fernbedienung.

Die Soundbar unterstützt Sprachsteuerung mit Amazon Alexa und Sonos Voice (nur englisch und französisch), allerdings nicht Google Assistant. Ein Schalter deaktiviert das Mikrofon bei Bedarf – wichtig für alle, die Wert auf Privatsphäre legen. Allerdings ist der Schalter hinter der Soundbar schwer erreichbar.

Ein Feature, welches viele an der Sonos Arc vermissten, ist nun mit an Bord: Über Bluetooth lassen sich direkt externe Quellen ansteuern. Ein Display gibt es nicht. Stattdessen zeigen dezente LED-Anzeigen den Betriebszustand an. Diese minimalistische Gestaltung passt zum eleganten Design der Soundbar.

Die Sonos-App ist das Herzstück der Bedienung und bietet Zugriff auf Funktionen wie Streaming-Dienste, Multiroom-Audio und die Trueplay-Raumeinmessung. Letztere passt den Klang an die Raumakustik an. Das Einmessen funktioniert nur mit iOS-Geräten vollumfänglich. Es steht ein sehr rudimentärer Equalizer bereit, der die Höhen, die Tiefen und – sofern vorhanden – den Sub sowie die Rear-Lautsprecher anpasst. Die App beschneidet auf Wunsch auch die maximale Lautstärke. Zusätzlich steht eine Option zur Verstärkung von Dialogen bereit.

Die App ist mächtig, aber etwas verwirrend aufgebaut und mit gelegentlichen Abstürzen. Sonos verspricht Verbesserungen durch künftige Updates.

Klang

Die Sonos Arc Ultra klingt einfach hervorragend. Gerade wenn sie ganz alleine für den Sound verantwortlich ist, spielt sie ihre Stärken voll aus und klingt abermals klarer und kräftiger als ihr Vorgänger Sonos Arc. Das verdankt sie auch ihren 14 Treibern, welche den Klang über in den Raum wirft. Die Frequenzabdeckung reicht von 30 Hz bis 20.000 Hz. Besonders der außergewöhnlich tiefe Bass ließ uns zunächst zweifeln, ob wir nicht doch den Subwoofer zusätzlich angeschlossen haben. Aber nein: Die Sonos Arc Ultra schafft aus ihrem schlanken Gehäuse einen starken Bass, den wir so nicht erwartet hätten. Hier ist ein separater Subwoofer nicht zwingend erforderlich.

Nutzt man trotzdem zusätzlich einen Sonos Subwoofer, hebt es das Klangbild spürbar an. Wir haben das mit den Sonos Sub 4 ausprobiert. Tatsächlich scheint dann die Sonos Arc Ultra wie entlastet und mit mehr Kapazitäten, sich auf die hohen Frequenzen zu konzentrieren, die dann klarer und auch gerichteter wirken. Zusätzlich liefert der Sub 4 auf Wunsch einen Bass, der den Boden des Nachbarn zum Vibrieren bringt. Trotzdem verschwimmen hier die Unterschiede der Sonos Arc Ultra zur Sonos Arc – auch die Sonos Arc klingt mit Subwoofer deutlich besser. Der klangliche Unterschied zur Sonos Arc Ultra schrumpft.

Sonos Sub 4 Bilder

Bei Dolby Atmos-Inhalten entfaltet die Arc Ultra ihre volle Stärke. Klangeffekte werden präzise im Raum platziert, was ein immersives Hörerlebnis schafft. Besonders beeindruckend ist die Klarheit der Dialoge, die selbst in actionreichen Szenen gut verständlich bleiben. Der Bass drückt ordentlich, ohne zu übersteuern oder zu dröhnen.

Bei der Musikwiedergabe zeigt die Arc Ultra ein ausgewogenes Klangbild mit guter Detailtreue. Allerdings erreicht sie hier nicht das Niveau hochwertiger Stereo-Lautsprecher.

Technik

Die technische Ausstattung der Sonos Arc Ultra umfasst WLAN, Bluetooth 5.3, HDMI eARC und einen optischen Digitaleingang. Die Unterstützung für Dolby Atmos ermöglicht räumlichen 3D-Sound, während die von Sonos Sound-Motion getaufte Technik für spürbare Bässe ohne zusätzlichen Subwoofer sorgt.

Ein deutlicher Schwachpunkt ist die begrenzte Anschlussvielfalt. Mit nur einem HDMI-Eingang müssen Nutzer mit mehreren Quellgeräten entweder auf den Fernseher als Umschaltzentrale zurückgreifen oder zusätzliche Hardware anschaffen. Auch die fehlende Chromecast-Integration ist ein Manko, das besonders Google-Nutzer stören dürfte.

Einer der großen Vorteile von Sonos-Geräten ist ihr modularer Aufbau. So ist es jederzeit möglich, etwa die Sonos Arc Ultra mit einem Subwoofer und zusätzlichen Rear-Lautsprechern zu ergänzen.

Preis

Mit einem aktuellen Preis von 849 Euro ist die Sonos Arc Ultra kein Schnäppchen, bietet jedoch im Vergleich zum Vorgängermodell für 600 Euro einige Verbesserungen wie einen spürbar stärkeren Bass und Bluetooth.

Wer das volle Potenzial ausschöpfen möchte, sollte jedoch zusätzliche Investitionen einplanen. Ein Sonos Sub 4 gibt es bei Amazon für 759 Euro oder Rear-Lautsprecher Era 300 für 413 Euro bei Amazon treiben den Gesamtpreis schnell in die Höhe.

Fazit

Die Sonos Arc Ultra ist eine Premium-Soundbar, die vorwiegend mit ihrem exzellenten Klang überzeugt. Für Heimkino-Enthusiasten bietet sie mit Dolby Atmos-Unterstützung und der kräftigen Bass auch ohne Subwoofer einen beeindruckenden Sound. Wir kennen keine andere Soundbar, die ohne Unterstützung weiterer Lautsprecher besser, räumlicher und kräftiger klingt.

Allerdings gibt es auch Schwachpunkte: Die App ist unnötig kompliziert, die Touch-Bedienelemente sind bei der Wandmontage unpraktisch platziert, und das Fehlen von Google-Diensten schränkt die Flexibilität ein.

Für Nutzer, die bereits im Sonos-Ökosystem zu Hause sind oder eine hochwertige Einzellösung suchen, ist die Arc Ultra eine ausgezeichnete Wahl.

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus

Breiter 3D-Klang aus einem kompakten Gehäuse, viele Anschluss- und Streaming-Optionen: Die Sennheiser-Soundbar überzeugt auch allein.

VORTEILE

- insgesamt voller und klarer Sound

- große Bühne und überzeugender virtueller Surround-Sound

- gute Sprachverständlichkeit bei Film und Fernsehen

- viele Anschlüsse inklusive HDMI-eARC, 2x HDMI-Eingängen und Sub Pre-Out

- modernes Streaming mit AirPlay 2, Chromecast, Spotify Connect und Tidal Connect

- bis zu 4 kabellose Ambeo-Subs

NACHTEILE

- hoher Preis

- kein Ausbau zu echtem Surround mit Rear-Lautsprechern

- kein Display

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus im Test: Stark bei 3D, Anschlüssen und Sound

Breiter 3D-Klang aus einem kompakten Gehäuse, viele Anschluss- und Streaming-Optionen: Die Sennheiser-Soundbar überzeugt auch allein.

Die Ambeo Soundbar Plus ist das kompaktere Modell und unter der massiven Ambeo Soundbar Max angesiedelt. Sie soll dennoch ein 7.1.4-Heimkinosystem in nur einem einzigen, unter Fernseher oder Beamer-Leinwand aufgestellten Gerät nachbilden – also ohne Rearspeaker und Sub. Dafür setzt Sennheiser auf automatische Raumeinmessung, viele Tonformate und umfangreiche Konnektivität. Kann das wirklich klappen?

Design und Verarbeitung

Die Ambeo Soundbar Plus ist rund 105 cm breit, 7,7 Zentimeter hoch und etwa 12 Zentimeter tief, sie bleibt damit überschaubar voluminös. Trotzdem wiegt sie 6,3 Kilogramm und deutet damit schon mal ihre Pegel- und Tieftonfähigkeiten an. Das Gehäuse ist sauber verarbeitet und bleibt optisch zurückhaltend in mattem Schwarz mit hübschem Stoffbezug. Ein richtiges Display fehlt leider, stattdessen gibt es eine LED-Leiste für Status und Lautstärke. Sie versucht, mit Lauflichtern und unterschiedlichen Farben bei der Steuerung des Geräts zu unterstützen, die per Touch, Fernbedienung oder App möglich ist.

Die Touch-Tasten oben auf der Soundbar dürften dafür aber wohl am wenigsten zum Einsatz kommen. Daher ist es auch nicht weiter schlimm, dass sie kein Feedback auf Berührung geben. Eine Wandmontage ist möglich, die passende Halterung ist allerdings nicht im Lieferumfang enthalten und muss separat erworben werden. Alles andere ist für einen direkten Start nach dem Auspacken dabei – auch die hochwertige, teils aus Metall bestehende Fernbedienung samt Batterien.

Bilder: Sennheiser Ambeo Soundbar Plus

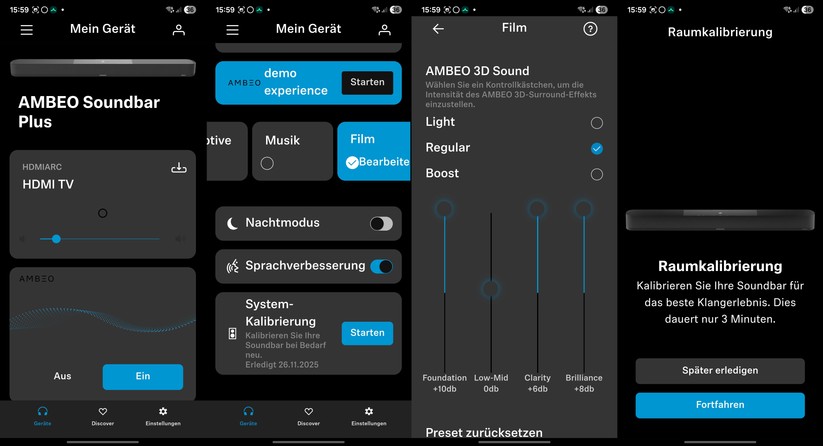

Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.

heise bestenlisten

Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.

heise bestenlisten

Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.

heise bestenlisten

Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.

heise bestenlisten

Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.

heise bestenlisten

Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.

heise bestenlisten

Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.

heise bestenlisten

Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.

heise bestenlisten

Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.

heise bestenlisten

Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.

heise bestenlisten

Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung.

heise bestenlisten

Anschlüsse und Ausstattung

Die Soundbar bietet zwei HDMI-2.0a-Eingänge und einen HDMI-Ausgang mit eARC – sie kann auf Wunsch also auch als Anschlussort für weitere Zuspieler dienen, falls am Fernseher keine HDMI-Plätze mehr frei sind. Durchleitung von 4K mit 60 Bildern pro Sekunde ist möglich, 4K mit 120 Bildern pro Sekunde hingegen nicht – für moderne Spielekonsolen ist das ein Nachteil. Zusätzlich gibt es einen optischen Digitaleingang und analogen Line-In-Anschlüsse über Cinch. Für einen externen Subwoofer ist ebenfalls ein Ausgang vorhanden, sodass jeder beliebige aktive Subwoofer zum Einsatz kommen darf – ohne Markenbindung an Sennheiser. Das bietet längst nicht jede Soundbar. Kabellos kommen Subs ebenfalls an die Soundbar Plus – bis zu vier (!) Ambeo-Subs lassen sich gleichzeitig auf diese Weise koppeln.

Sennheiser Ambeo Soundbar Plus: Die HDMI-Anschlüsse erlauben nur 4K bei 60 Hz. Spielekonsolen sollten daher direkt mit dem TV verbunden werden. heise bestenlisten

Auch bei Funk und Streaming ist die Ausstattung modern. Unterstützt werden Bluetooth 5.0 und WLAN 6. Zudem sind Airplay 2, Chromecast, Spotify Connect und Tidal Connect dabei. Das sorgt für flexible Zuspielwege und viel Komfort. Sprachsteuerung mittels Amazon Alexa klappt direkt im Gerät, Google Assistant funktioniert über den Umweg eines entsprechenden Geräts in Kombination mit Chromecast built-in. Siri benötigt ein passendes Apple-Gerät und nutzt dann den Umweg über Airplay 2. Bei den Tonformaten ist die Soundbar ebenfalls breit aufgestellt. Zu den abspielbaren Codecs zählen Dolby Atmos inklusive Dolby TrueHD sowie DTS:X. Außerdem werden MPEG H Audio und 360 Reality Audio unterstützt. Ob all das am Ende ankommt, hängt vom Zuspieler und vom Fernseher ab.

Insgesamt stecken im Gerät 9 Lautsprecherchassis, angetrieben von neun Class-D-Endstufen mit zusammen 400 Watt RMS-Leistung. Zu den Speakern gehören 2 langhubige Tieftöner mit je 4 Zoll und 7 Breitbandtreiber mit je 2 Zoll. Spezielle Hochtöner gibt es nicht. Neben den Frontkanälen (links, Mitte, rechts) gibt es seitliche Abstrahlung für die Surround-Virtualisierung, und für die Höhen-Darstellung sind zwei nach oben abstrahlende Treiber (Upfiring) oben im Gehäuse eingebaut. Das ergibt rein hardwaretechnisch eher ein 5.1.2-Set-up, die von Sennheiser beworbene 7.1.4-Aufstellung wird durch digitale Virtualisierung und Schallreflexion an Wänden und Decke erreicht.

Aufbau, Inbetriebnahme und Steuerung im Alltag

Für Surround-Sound setzt die Sennheiser Ambeo Soundbar Plus auf Reflexion des Schalls. Entsprechend müssen die einzelnen Treiber nach vorn, seitlich und oben ungestört abstrahlen können. Der Aufbau ist grundsätzlich einfach. Die Soundbar sollte mittig unter Fernseher oder Beamer-Leinwand positioniert werden. HDMI-eARC ist der wichtigste Anschluss, der die Verbindung zwischen Fernseher und Soundbar herstellt. Dank CEC-Steuerung (Consumer Electronics Control) wird die Lautstärke der Soundbar später wie gewohnt über die Fernbedienung des Fernsehers gesteuert. Ansonsten braucht es nur noch den Stromanschluss – fertig.

Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung. Dabei wird der Raum mit den integrierten Mikrofonen akustisch vermessen, bei uns verbesserte das Balance und Surround-Sound deutlich. Sehr hohe Decken, besonders große, offene Räume oder viel schallabsorbierende Stoffe und Möbel mindern den 3D-Effekt allerdings stark.

Die Smart Control-App bietet für die Bedienung die meisten Optionen, außerdem führt sie Schritt für Schritt durch die Einrichtung. Sie bietet Firmware-Updates, Quellenwahl, Equalizer-Einstellungen, Pegel und die Intensität des Ambeo-Modus. Besonders wichtig: Hier finden Nutzer die für den optimalen Sound wichtige automatische Raumkalibrierung. heise bestenlisten

Klangqualität

Bei Film und Fernsehen erzeugt die Soundbar in Tests eine breite Bühne. Linker und rechter Kanal sind klar getrennt. Stimmen bleiben normalerweise ab Werk schon gut verständlich, noch klarer wird es mit dem zuschaltbaren Dialogmodus. Bei hoher Ambeo-Intensität wirkt die Bühne zwar je nach Zuspielmaterial noch größer, aber bisweilen klingen Dialoge dann weniger direkt und unerwünschter Hall verstärkt sich.

In passender Umgebung ist Surround-Sound nach der automatischen Einmessung erstaunlich stark und präsent. Zwar erreichte die Soundbar im Test bei uns keine komplette 180-Grad-Abdeckung und mangels nachrüstbaren Rearspeaker können Nutzer hier auch nicht nachbessern. Aber bei passendem Zuspielmaterial werden rund 160 Grad abgedeckt. In diesem Bereich sind dann einzelne Effekte teils sehr präsent und räumlich – faszinierend, was die Technik imstande ist zu leisten. Bisweilen entsteht dann sogar ein nachvollziehbarer Höheneindruck, auch wenn das durch die Testräumlichkeiten denkbar erschwert wurde – so ist das nun mal in einem typischen Wohnzimmer mit Couch, Teppichen und Gardinen.

Der Bass ist dabei für eine Standalone-Soundbar schön kräftig. Sennheiser spricht von erreichbaren Frequenzen von bis zu 38 Hz, druckvoll sind realistisch aber eher um 50 Hz. Darunter sind dank leichter Überhöhung bei 55 und sogar 45 Hz Tieftöne zwar noch gut hörbar, haben jedoch nicht mehr die Intensität, die man von ordentlichen externen Subwoofern gewohnt ist. Gerade bei Filmen und bestimmten Musikrichtungen wie Hip-Hop oder Dubstep fehlt dann der nötige „Punch“.

Bei Musik zeigen sich eine generell gute Detailauflösung und saubere Mitten. Stimmen wirken klar, Höhen sind präzise, fallen in akustisch hellen Räumen aber etwas überpräsent aus. Hier hilft ein vorsichtiger Eingriff per Equalizer. Bei üblicher Zimmerlautstärke bleibt der Klang kontrolliert und dynamisch, bei sehr hohen Pegeln klingt er zunehmend spitz und hart. Heimkino hat uns damit mehr Spaß als Musik gemacht, wobei die aber durchaus auch mehr als erträglich ist.

Preis

Die UVP der Sennheiser Ambeo Soundbar Plus in Deutschland liegt bei 1.499 Euro. Der aktuelle Straßenpreis laut Geizhals.de liegt bei rund 979 Euro (Stand: 3/2026), zur Black Week war er sogar bei 849 Euro.

Fazit

Die Ambeo Soundbar Plus ist eine sehr gut ausgestattete Standalone-Soundbar für alle, die ohne Zusatzlautsprecher klaren, vollen 3D-Surroundsound wollen. Sie punktet mit breiter Bühne, guter Sprachverständlichkeit und vielen Zuspielwegen. Der virtuelle 3D-Effekt kann in passenden Räumen überzeugen, die Ambeo Soundbar Plus liefert hier unter 1000 Euro den besten „Mittendrin-Klang“. Nur mit echten Rears geht noch mehr. Wer zusätzlichen Bass will, greift zu bis zu 4 (!) kabellosen Subs oder schließt einen bereits vorhandenen aktiven Sub per Kabel an. Im Detail ist aber nicht alles perfekt. Musik etwa spielen andere Soundbars besser, etwa die Sonos Arc Ultra für weniger Geld. Außerdem dürfen Nutzer keine Rears nachrüsten – sehr schade. Das Gesamtpaket der Sennheiser-Soundbar ist aber hervorragend.

Sennheiser Ambeo Mini

Ausgereifte Technik ist keine Frage mehr von Platz oder Gehäusevolumen: Das beweist die neue Sennheiser-Soundbar Ambeo Mini, die neben Dolby Atmos, DTS:X sowie 360 Reality Audio auch Raumkalibrierung, Bluetooth, AirPlay 2, Google Chromecast und Sprachsteuerung beherrscht. Wie gut sie klingt, zeigt der Test.

VORTEILE

- sehr guter, räumlicher Klang

- viele Streaming-Optionen

- HDMI-Anschluss

- Dolby Atmos, DTS:X, Sony 360 Audio

- hoher Bedienkomfort

NACHTEILE

- relativ teuer

Sennheiser Ambeo Mini im Test: Kleine Soundbar für TV mit großartigem Raumklang

Ausgereifte Technik ist keine Frage mehr von Platz oder Gehäusevolumen: Das beweist die neue Sennheiser-Soundbar Ambeo Mini, die neben Dolby Atmos, DTS:X sowie 360 Reality Audio auch Raumkalibrierung, Bluetooth, AirPlay 2, Google Chromecast und Sprachsteuerung beherrscht. Wie gut sie klingt, zeigt der Test.

Dass man im Heimkino unbedingt die längste haben muss, gilt einfach nicht mehr. Auch eine kompakte Soundbar wie die Ambeo Mini beherrscht dreidimensionale Klangformate und erzeugt 7.1.4-Sound. Zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Integrierte Schaltungen (IIS) hat Sennheiser an einer Virtualisierungs-Technik getüftelt, die ein komplettes Heimkinosystem mit sieben Boxen, Subwoofer und vier Deckenlautsprechern imitieren will. Zudem lässt sich die Soundbar per Smartphone kalibrieren und steuern. Wir haben die Sennheiser-Soundbar genau unter die Lupe genommen und unter anderem geprüft, wie gut der Klang und der Bedienkomfort abschneiden.

Design und Verarbeitung

Die Bezeichnung „Mini“ trägt die Ambeo Soundbar zu Recht in ihrem Namen: Denn mit einer Größe von 70 × 10 × 6,5 Zentimetern ist für den TV-Lautsprecher in jedem Wohnzimmer Platz. Der Schallwandler lässt sich dezent vor einem Flachbildfernseher platzieren, eine Wandmontage ist ab Werk nicht vorgesehen, hierfür benötigt man eine optionale Halterung. Der dunkelgraue Akustikstoff und die schwarze Bedienoberfläche harmonieren mit nahezu jeder Einrichtung. Zwei dezente Gummifüße schonen empfindliche Oberflächen, etwa von Sideboards. Mit einem Gewicht von 3,3 Kilogramm lässt sich die Soundbar bequem verstellen und gänzlich unkompliziert handhaben.

Die Verarbeitungsqualität ist hervorragend. Der Stoffbezug liegt faltenfrei an und schmiegt sich auch an den seitlichen Rundungen perfekt um den Korpus. Die Anschlüsse an der Rückseite sitzen vertieft im Gehäuse, um Kabel sauber zu verlegen. Clever: Das Gehäuse ist leicht abgeschrägt, um die Bedienung des 7.1.4-Systems zu erleichtern. Lobenswert: Die schwarze Oberfläche ist absolut immun gegen Fingerabdrücke. Diese haben im Gegensatz zu schwarzen Hochglanzoberflächen nahezu keine Chance.

Anschlüsse und Ausstattung

Bei den Anschlüssen und der Ausstattung lässt sich Sennheiser nicht lumpen. Die Gehäuserückseite ist mit einem HDMI-Port mit eARC (Enhanced Audio Return Channel, ermöglicht höhere Bandbreiten und die Übertragung von hochauflösenden Surround-Toninformationen), mit einer USB-Buchse zur Stromversorgung externer Geräte, dem Stromanschluss sowie Reset- und Setup-Taste noch übersichtlich ausgestattet. Dank der Technik im Gehäuse läuft die Ambeo Mini jedoch zur Höchstform auf.

Zum Streamen unterstützt der Klangzwerg neben Bluetooth und WLAN auch Apple Airplay 2, Chromecast Built-In sowie Alexa Built-In, außerdem die Musikportale Spotify Connect und Tidal Connect. Nutzer können auch vorhandene Google Assistant- oder Siri-fähige Geräte verwenden, um Audio-Inhalte über Chromecast oder AirPlay 2 an die Ambeo Soundbar Mini zu übertragen. Diese verfügt über vier integrierte Mikrofone, welche einerseits Sprachbefehle für Alexa entgegennehmen, andererseits für die Raumkalibrierung benötigt werden. Über die Fernbedienung stehen inhaltsspezifische Presets wie „Music“, „Movie“, „News“, „Sports“ und „Neutral“ zur Verfügung. Im Setting „Adaptive“ versucht die Ambeo wiedergegebenen Inhalten selbst ein Genre zuzuordnen und den Klang in Eigenregie zu optimieren. Eine Option zur besseren Sprachverständlichkeit und ein nachbarschaftsfreundlicher Nachtmodus lassen sich bei Bedarf dazuschalten.

Will man die Soundbar mit einem Flat-TV koppeln, so erfolgt die Verbindung über das mitgelieferte HDMI-Kabel. Natürlich kann die Ambeo auch autark spielen, dazu verbindet man sie drahtlos per Bluetooth, Airplay 2 oder Chromecast mit einem Mobilgerät oder einem Desktop-PC.

Im ersten Schritt muss man den Lautsprecher einrichten. Dazu ist die kostenlos für iOS und Android erhältliche App „Sennheiser Smart Control“ erforderlich. Nachdem man die Bluetooth-Freigabe erteilt hat, wird die Soundbar nach wenigen Sekunden automatisch gefunden. Jetzt wird der Lautsprecher noch ins heimische WLAN eingebunden – das komplette Setup ist super unkompliziert und blitzschnell auch von absoluten Laien erledigt. Die App sucht nach frischer Firmware und installiert diese umgehend. Um sich optimal auf die häusliche Umgebung anzupassen, in der die Ambeo steht, führt diese eine rund dreiminütige Raumkalibrierung durch. In dieser Zeit spielt sie verschiedene Testtöne ab, um beispielsweise herauszufinden, ob sich in der Nähe des Lautsprechers reflektierende Oberflächen oder schallschluckende Materialien befinden.

Anschließend ist die Soundbar betriebsfertig und lässt sich vollständig über die App steuern. Anpassen kann man die Lautstärke, zudem besteht Zugriff auf sämtliche Quellen und Anschlüsse, auf mögliche Center- und Subwoofer-Setups – falls entsprechende Geräte angeschlossen sind – sowie Soundmodi, das Nacht-Setup und die Sprachverbesserung.

Ebenfalls unproblematisch gelingt die Bedienung über den mitgelieferten schwarzen Steuerstab. Dieser ist schwer, liegt gut in der Hand, die 14 Tasten sind übersichtlich angeordnet, neigen jedoch dazu, leicht zu verfusseln. Hier wäre eine Polyurethan-Beschichtung wünschenswert, die Sony beispielsweise bei seinen höherwertigen TV-Fernbedienungen verwendet. Quelle, Lautstärke und Modi ändert man auch über den Sennheiser-Steuerstab sehr intuitiv. Dies klappt zudem über fünf drucksensitive Tasten auf dem Gehäuse. Ein Leuchtstreifen auf der Soundbar informiert durch wechselnde Farben über die gerade aktive Quelle und die Lautstärke-Intensität.

Das Sennheiser-Bedienkonzept verdient Bestnoten. Ohne Eingewöhnungszeit hat man die Soundbar per App, Fernbedienung oder mittels Gehäusetasten sofort im Griff. Einen Blick in die Anleitung kann man sich weitgehend sparen. Zum Glück, denn das großformatige Faltblatt ist sehr unübersichtlich gestaltet und bereitet wenig Freude beim Stöbern.

Sennheiser Ambeo Mini: Bilderstrecke

Klangeigenschaften

Hoppla, was ist da denn plötzlich los? Kaum wird der Ambeo Mini unsere Spotify-Playlist mit einer bunten Mischung diverser Genres präsentiert, spielt diese mit einer ungeahnten Räumlichkeit und Dynamik auf. Von Zurückhaltung keine Spur! Der Lautsprecher im Mittelklasse-65-Zöller von Panasonic klingt dagegen mit denselben Inhalten eher wie ein schlapper Radiowecker. Ganz anders der Sennheiser-Winzling: Mit seinen wuchtigen Klängen umhüllt er die Zuschauer auch auf seitlichen Sitzplätzen.

Für maximale Raumfülle muss man die Ambeo-Taste auf der Fernbedienung oder in der App drücken, der entsprechende Schriftzug leuchtet unten rechts an der Soundbar auf. Die Ambeo Mini webt einen noch breiteren Soundkokon, der alle Zuhörer angemessen umgibt. Actionstreifen mit Dolby-Atmos-Inhalten steigern die Transparenz zusätzlich, Höheneffekte wie Regentropfen, ein Pistolenschuss oder die Geräusche eines Hubschraubers lassen sich recht präzise orten. Das Ergebnis kann jedoch mit größeren Soundbars oder separaten Höhenlautsprechern nicht mithalten.

Die Sprachverständlichkeit der Ambeo ist vorzüglich. Ob Nachrichtensprecher, Talkgäste oder Schauspieler: Es bedarf keiner Anstrengung, um die Protagonisten perfekt wahrzunehmen. Die menschliche Stimme wird präzise und glasklar herausgearbeitet, auch wenn im Hintergrund Musik spielt oder etwa eine viel befahrene Straße Lärm verursacht. Chapeau!

Noch in einem anderen Punkt überrascht die Soundbar positiv: Sie liefert viel mehr und deutlich wuchtigeren Bass als erwartet. Der Tieftonteppich ist dick gewebt, mitunter darf es sogar einen Tick weniger sein. Als optimalen Klangmodus raten wir zu „Film“ (in der App) genauer gesagt „Movie“ (auf der Fernbedienung). Für die meisten Inhalte und Genres ist die Sennheiser-Soundbar so optimal eingestellt.

Technische Daten

Die Ambeo Mini hat einen 250 Watt starken Class-D-Verstärker an Bord, der vier Breitbandtreiber und zwei Vier-Zoll-Subwoofer antreibt. In den Tieftonkeller klettert der Lautsprecher auf bis zu 43 Hertz hinab. Für noch mehr Wumms lassen sich bis zu vier Ambeo Subs kabellos mit der Soundbar verbinden. Die Mini unterstützt die Audio-Formate Dolby Atmos, DTS:X, MPEG-H-Audio-Codecs sowie 360 Reality Audio.

Preis

Sennheiser verlangt für die Ambeo Mini 799 Euro. Generell ist die Soundbar auch bei großen Ketten und Internet-Anbietern sehr preisstabil. Mit ein wenig Stöbern findet man den Klangriegel bei vereinzelten Online-Händlern inzwischen schon ab 556 Euro (3/2026).

Fazit

Mit der Ambeo Mini hat Sennheiser ein perfektes Soundbar-Gesamtpaket geschnürt: Der kleine TV-Lautsprecher benötigt nicht viel Platz, spielt aber trotzdem druckvoll und voluminös mit sattem Bass. Die Verarbeitung des Klangzwergs ist top, der Bedienkomfort via App und Fernbedienung hoch, und mit allen aktuellen Streamingmöglichkeiten müssen speziell Musikfans keine Kompromisse eingehen. Wenn man unbedingt einen kleinen Kritikpunkt suchen möchte: Mit knapp 700 Euro ist die Ambeo Mini aber kein Schnäppchen – dafür erhält man auch bewährte und hochwertige Sennheiser-Technik.

Denon Home Sound Bar 550

Dolby Atmos, DTS:X, Sprach- und App-Steuerung, AirPlay 2 und Multiroom: Denon hat seine 500-Euro-Soundbar mit jeder Menge Technik und Ausstattung vollgestopft. Die gute Nachricht: Auch die Akustik ist klasse.

VORTEILE

- starker Klang

- Atmos, DTS:X, Dolby Digital

- Multiroom-tauglich

- gute Verarbeitung

NACHTEILE

- kein Display

Denon Home Sound Bar 550 im Test: Toller Klang, Dolby Atmos & DTS:X

Dolby Atmos, DTS:X, Sprach- und App-Steuerung, AirPlay 2 und Multiroom: Denon hat seine 500-Euro-Soundbar mit jeder Menge Technik und Ausstattung vollgestopft. Die gute Nachricht: Auch die Akustik ist klasse.

Vernetzung, Apps und Streaming haben mittlerweile auch das Segment der Soundbars erreicht. Was manchmal nicht mehr als eine nette Spielerei ist, bietet beim Denon-Klangriegel einen echten Mehrwert. Denn die Heos-Anwendung holt eine riesige Fülle bekannter Streaming-Dienste auf den TV-Lautsprecher. So viel Flexibilität und Auswahl bereiten wirklich Freude.

Design und Verarbeitung

Die Denon Home Sound Bar 550 ist erstaunlich kompakt. In der Breite bringt sie es gerade mal auf 65 Zentimeter, die meisten ausgewachsenen Klangriegel kommen hier auf rund einen Meter. Mit 7,5 Zentimeter in der Höhe und 12 Zentimeter in der Tiefe ist der 3,5 Kilo leichte Lautsprecher problemlos vor den meisten Flat-TVs zu platzieren.

Die Verarbeitung ist sehr gut, die Soundbar ist in grau-schwarzen Akustikstoff gehüllt. Gummifüße schützen empfindliche Oberflächen, Aufhängungen für die Wandmontage sind bereits in der Rückseite integriert. Die Front ziert eine Status-LED, oben sitzt ein Annäherungssensor, der Tasten einblendet, sobald man sich mit der Hand nähert. Alle Kanten der Box sind schön abgerundet, sodass sich diese angenehm anfühlen.

Technische Daten

Die Denon Home Sound Bar 550 verfügt über insgesamt sechs Treiber. Verbaut sind zwei Hochtöner à 19 mm, zudem vier Full-Range-Treiber mit jeweils 55 mm und drei Passivmembranen mit jeweils 50 x 90 mm.

Der Lautsprecher unterstützt die räumlichen Klangformate Dolby Atmos und DTS:X und spielt WMA-Dateien mit einer Auflösung von bis zu 192 kbps ab. Ebenso ist die Wiedergabe von AAC und MP3 mit bis zu 320 kbps, FLAC, WAV und ALAC mit maximal 24-bit/192 kHz sowie DSD 2.8 und 5.6 MHz möglich. Nach einem Software-Update lassen sich optional Denon Home-Lautsprecher als Surround-Boxen hinzufügen.

Anschlüsse und Ausstattung

Versetzt in der Rückseite eingelassen, damit sich Kabel bei einer Wandmontage sauber nach unten verlegen lassen, findet man einen HDMI-Ein- sowie einen -Ausgang mit Enhanced Audio Return Channel (eARC). Zudem gibt es einen optischen Digitaleingang, einen 3,5-mm-AUX-Eingang sowie einen USB-Port, über den man Musik abspielen kann. Ins Internet wird der Lautsprecher über ein Netzwerkkabel oder via WLAN eingebunden. Zudem beherrscht der Schallwandler Bluetooth, um sich mit einem Mobilgerät oder per PC zu koppeln. Wer ein Apple-Gerät besitzt, freut sich über die Unterstützung von AirPlay 2. Zudem beherrscht die 550 die Steuerung per Sprache mittels Alexa.

Über die Fernbedienung kann man zwischen den Klangmodi „Movie“ und „Music“ wechseln, im „Pure“-Setting gibt die Soundbar die Musik bzw. den Audio-Inhalt unverfälscht wieder. Im „Night“-Modus agiert die Denon-Box zurückhaltender, damit auch der Nachwuchs im Zimmer und der Nachbar ungestört schlafen können. Stimmen lassen sich über das Feature „Dialog Enhancer“ hervorheben.

Ihr volles Potenzial schöpft die Soundbar mit der für iOS und Android kostenlos erhältlichen „HEOS“-App aus. Über diese hat man Zugriff auf Streaming-Dienste wie Spotify, Tidal, Deezer, Amazon Music oder Napster (kostenpflichtige Abos sind Voraussetzung), außerdem auf tausende Internet-Radiosender via TuneIn, auf Songs vom USB-Stick oder von einer Netzwerkfestplatte. Zudem kann man die Eingänge wechseln.

Einrichtung und Bedienung

Soll die Soundbar an einen Flat-TV angeschlossen werden, verwendet man hierzu idealerweise ein HDMI-Kabel und muss im TV-Menü unter Umständen noch die externe Tonausgabe bzw. HDMI ARC aktivieren.

Wer gerne per Bluetooth streamt, wählt die entsprechende Quelle über die Fernbedienung und koppelt sein Mobilgerät mit der Soundbar – auch das ist ein Kinderspiel. Der Signalgeber ist etwas größer als eine Scheckkarte und hat 19 gummierte Tasten. Diese lassen sich präzise drücken, allerdings verfusselt der Gummiüberzug rasch und sieht dann nicht mehr so attraktiv aus. Mit einem feuchten fusselfreien Tuch kann man der Oberfläche aber ruckzuck wieder ihre ursprüngliche Optik verleihen.

Die Tastenbelegung ist sinnvoll und hinterlässt keine offenen Fragen. Klasse ist der Annäherungssensor, der das Bedienfeld auf der Oberseite aus dem Nichts erscheinen lässt und Funktionen für die Lautstärkeregelung, Play/Pause, die Stummschaltung von Alexa und zum Überspringen oder Neustarten von Songs zur Verfügung stellt.

Die Heos-App ist auch von Laien sehr zügig eingerichtet. Nach wenigen Sekunden wird die Denon Home 550 eigenständig gefunden. Der Benutzer kann einen Raumnamen bestimmen – das ist sinnvoll, wenn man mehrere Lautsprecher integriert und einen Multiroom-Verbund aufbaut – und legt fest, ob die Soundbar an der Wand hängt oder auf einem Tisch liegt.

Klangeigenschaften

Die Denon Home Sound Bar 550 klingt erstaunlich ausgewachsen und erwachsen, viel fülliger, als man bei diesem 65 Zentimeter kurzen Klangzwerg erwarten würde. Ob Klassik, Schlager, Pop oder Rock – der TV-Lautsprecher ist für jedes Genre geeignet, agiert auch bei flotten Passagen souverän und standfest.

Die Sprachverständlichkeit ist exzellent, insgesamt hat Denon seine Box sehr homogen abgestimmt. Die 500-Euro-Soundbar zeigt sich äußerst spielfreudig und dynamisch, fast schon druckvoll. Instrumente werden sauber herausgearbeitet, die 550 begeistert hier durch ihre Trennschärfe und baut eine gelungene Kulisse mit ordentlich breiter Klangbühne auf – immer unter Berücksichtigung der kompakten Abmaße.

Speziell Actionfilme mit Dolby-Atmos-Unterstützung sind ein Ohrenschmaus, denn Effekte wie ein vorbeifliegender Hubschrauber oder eine knallende Autotür stellt die Denon plastisch in den Raum. Insgesamt sind wir mit der Akustikfülle sehr zufrieden, gegenüber fast allen selbst höherpreisigen Fernsehern peppt die Soundbar die Akustik deutlich auf. Noch ein Lob gibt es für den Bass: Das Tieftonfundament des Lautsprechers ist angenehm ausgeprägt, man spürt den Donner am Himmel oder das Dröhnen der Formel-1-Boliden.

Denon Home Sound Bar 550 - Bilderstrecke

Preis

Denon hat die Home Sound Bar 550 auf seiner Homepage von ursprünglich 649 auf 499 Euro reduziert. Das ist angesichts der gebotenen Klangperformance und der Ausstattung ein mehr als fairer Preis. Wer im Internet ein wenig stöbert, kann beim Kauf noch bis zu 50 Euro gegenüber dem Denon-Preis sparen. Ein Ebay-Händler bietet sie aktuell für 470 Euro an. Dann ist die 550 zwar immer noch kein Schnäppchen, aber eine preislich sehr attraktive Soundbar-Investition.

Fazit

Mehr muss man nicht haben, um den TV-Sound auf ein deutliches höheres Niveau zu heben und Musikstreaming klanglich ohne Kompromisse zu genießen. Die Denon Home Sound Bar 550 hat abgesehen vom fehlenden Display keine Schwäche, spielt sehr dynamisch mit ordentlichem Bass und eröffnet dank Heos-App den Zugriff auf eine riesige Musikfülle. Ihr Bedienkomfort ist hoch, die Verarbeitung top und der Preis fair – es gibt kein Argument mehr, sich weiterhin über den dürftigen TV-Ton zu ärgern.

Soundbar Nubert nuBoxx AS-425 max

Für mehr TV-Spaß im Wohnzimmer schickt Nubert seine neue vollaktive Zwei-Wege-Soundbar Nuboxx AS-425 max ins Rennen. Die integrierte „Hörizonterweiterung“ soll die Klangbühne deutlich vergrößern. TechStage hat ausprobiert, ob das funktioniert.

VORTEILE

- Hervorragender Klang selbst ohne externen Subwoofer

- eARC

- Bluetooth-Streaming

NACHTEILE

- Eingeschränkter Bedienkomfort

- kein Dolby Atmos

Soundbar Nubert nuBoxx AS-425 max im Test

Für mehr TV-Spaß im Wohnzimmer schickt Nubert seine neue vollaktive Zwei-Wege-Soundbar Nuboxx AS-425 max ins Rennen. Die integrierte „Hörizonterweiterung“ soll die Klangbühne deutlich vergrößern. TechStage hat ausprobiert, ob das funktioniert.

Als Nachfolgerin der nuPro AS-250 ordnet sich die vierte aktuelle Nubert-Soundbar zwischen der nuBox AS-225 und der großen nuPro AS-3500 ein. Als voll aktives All-in-one-Soundsystem nimmt der Lautsprecher Verbindung mit dem Fernseher, Satelliten-Receiver, Blu-ray-Player oder Smartphone auf. Reicht die Soundbar-Mittelklasse von Nubert aber auch aus, um eine erstklassige Akustik zu genießen?

TechStage testet die Nubert Nuboxx AS-425 max im Rahmen der Themenwelt Soundbars. Neben Einzeltests haben wir dort Hintergrundartikel veröffentlicht, etwa den Grundlagenartikel Soundbars: Fetter Klang für flache TVs.

Design und Verarbeitung

Schwarz/Graphit und Weiß/Eisgrau sind die beiden Farbkombinationen, in denen die Nubert-Soundbar zu haben ist. Ihr Gewicht von 15,2 Kilo ist ein erstes Indiz dafür, dass der Hersteller auf ein hochwertiges Innenleben mit vernünftigen Komponenten setzt. Mit 86 x 34 x 12,9 Zentimeter ist die Nuboxx AS-425 max ein ausgewachsener Schallwandler, der Flachbildfernseher mit einem Maximalgewicht von 50 Kilogramm trägt. Das massive und verwindungssteife Gehäuse besteht aus 19 Millimeter starken mitteldichten Faserplatten. Während der Korpus mit einer Dekorfolie überzogen ist, wurde die Schallwand seidenmatt lackiert. Die Frontabdeckung aus grauem Akustikstoff hält magnetisch. Insgesamt ist die Soundbar ordentlich verarbeitet. Wer auf mehr Schick steht und sich beispielsweise gebrochene Kanten wünscht, muss preislich in ein höheres Regal greifen.

Technische Daten

Nubert hat die Nuboxx AS-425 max als vollaktive Zwei-Wege-Soundbar mit einer aktiven Weiche sowie insgesamt vier Digitalverstärkern mit jeweils 40 Watt Dauerleistung konzipiert. Der Lautsprecher arbeitet als Stereosystem mit einem linken und einem rechten Kanal. Über die integrierte Wide-Schaltung lässt sich die Klangbühne erweitern.

Für den Hochtonbereich zeichnen zwei Seidengewebekalotten mit 25 Millimetern Durchmesser verantwortlich, für die Bässe und die mittleren Frequenzen kommen zwei 118-Millimeter-Langhub-Chassis zum Einsatz.

Anschlüsse und Ausstattung

Als Anschlüsse stellt die Soundbar einen HDMI-Port mit eARC-Standard, einen optisch-digitalen sowie einen analogen Cincheingang und einen Subwoofer-Ausgang bereit. Die Übergabefrequenz liegt bei 80 Hertz. Smartphones und Tablets lassen sich zur drahtlosen Musikwiedergabe per Bluetooth koppeln.

Die Nuboxx AS-425 max gibt nicht nur Ton im PCM-Format wieder, sondern dekodiert auch Dolby-Digital- (AC3) sowie DTS Digital Surround. Dolby Atmos gehört nicht zum Portfolio. Beim Streamen unterstützt der Klangriegel aptX HD (Android) und AAC (iOS) für hochauslösende Musikwiedergabe.

Auf ein Display verzichtet die Nuboxx AS-425 max, Nubert vertraut vielmehr auf ein Bedienkonzept mit farbigen LEDs an der Gerätefront. Eine Fernbedienung wird mitgeliefert.

Einrichtung und Bedienung

Eine Installation bzw. Einrichtung der Nubert-Soundbar ist nicht erforderlich. Idealerweise wird diese per HDMI-Kabel an den Flat-TV angeschlossen, hier muss man lediglich noch die externe Tonausgabe bzw. HDMI ARC aktivieren, fertig!

Die mitgelieferte Fernbedienung ist etwas größer als ein Signalgeber im klassischen Scheckkarten-Format. Ihre hochwertige Oberfläche besteht aus Metall, die insgesamt 17 Tasten verfügen über einen sauberen Druckpunkt. Lautstärke, Wahl der Quelle und Anpassungen des Klangs lassen sich direkt über die Fernbedienung vornehmen. Persönliche Soundeinstellungen können über drei Speichertasten abgelegt und jederzeit wieder aufgerufen werden. Das ist praktisch!

An der Soundbar selbst befindet sich ein multifunktionaler Drehregler, der leider nicht sonderlich stramm sitzt und sich zu schwammig anfühlt. Über ihn verändert man neben der Lautstärke auch die Quelle sowie die Bass- und Klangregelung. Mit der Häufigkeit, mit der man auf den Regler drückt, entscheidet man über das jeweilige Menü. Die einzelnen Zuspiel-Optionen sind aufgedruckt, zudem leuchten LEDs in der passenden Farbe, bei Bluetooth beispielsweise blau oder rot, wenn der optische Digitaleingang belegt ist.

Je nach Farbe des LED-Rings kann man Rückschlüsse auf das aktuelle Audiosignal ziehen: PCM leuchtet weiß, Dolby Digital rosa, und für DTS hat Nubert orange reserviert. Als Besitzer der Nuboxx AS-425 max muss man sich jedoch noch mehr Farben merken. Erstrahlen die um den Drehregler angeordneten LEDs in grün, so befindet man sich im Setup für die Bassintensität, bei blauen LEDs kann man den Mittel- und Hochtonbereich modifizieren. Und je nachdem, welche LEDs leuchten, erkennt man, ob die Hörerweiterung aktiviert ist bzw. ob die Klangbühne eher dezent oder stark wächst.

Auch für die Fokussierung auf die Sprachwiedergabe hat der Hersteller eine spezielle LED-Konfiguration hinterlegt. Für unseren Geschmack ist das etwas zu viel LED-Spektakel, ein klassisches Display wäre deutlich aussagekräftiger. Positiv anzumerken ist, dass die LEDs auch durch die aufgesetzte Stoffblende problemlos zu erkennen sind.

Zur Ausstattung der Soundbar gehört eine Standby-Automatik – liegt für 20 Minuten kein Signal an, schaltet sich der Lautsprecher eigenständig aus.

Nubert Nuboxx AS-425 max: - Bilderstrecke

Klangeigenschaften

Wir testen die Soundperformance der Nuboxx AS-425 max sowohl im TV-Betrieb über HDMI als auch via Bluetooth-Streaming. Was in beiden Fällen sofort auffällt: Die Nubert-Soundbar strotzt nur so vor Spielfreude, intoniert ungemein leicht und unangestrengt. Bei „Hero“ von Family of the Year gefallen uns ihre Dynamik und die Lebendigkeit der Inszenierung. Die Saitenanschläge der Gitarre sind sehr plastisch, Stimmen wunderbar warm und perfekt zu verstehen. Die feine Auflösung des Schallwandlers spürt man auch bei „Calm After The Storm“ von The Common Linnets. Hier deutet die AS-425 max an, dass sie sich nicht nur im Tieftonkeller wohlfühlt, sondern vor allem mit glasklaren Höhen punkten kann. „Another One Bites The Dust“ von Queen untermauert, dass die Nubert-Bässe knackig-trocken ohne Nachhall zum Leben erweckt werden – zwar nicht mit furchteinflösender Wucht, aber mit dem Temperament, das absolut familien- und damit wohnzimmertauglich ist.

Auch wer auf Klassik steht, hat mit der Nuboxx seine Freude. In konzertanten Darbietungen trennt die Soundbar einzelne Instrumente messerscharf und bleibt in hektischeren Sequenzen absolut souverän. Die Streicher in Mozarts Symphony No. 40 gehen mühelos jedes Tempo mit, ohne unpräzise oder gar verzerrt zu klingen. Bei Nachrichten oder Talkshows sollte man mal die Funktion „Voice+“ aktivieren: Stimmen werden jetzt noch stärker betont und hervorgehoben.

Absolut empfehlenswert ist die „Hörizonterweiterung“: In der intensivsten Stufe hat man das Gefühl, Nubert zieht links und rechts der Soundbar virtuelle Schallschutzwände hoch. Die akustische Bühne ist jetzt deutlich breiter, der Raum wird klanglich geflutet, auch bei seitlicher Sitzposition umhüllt die AS-425 max ihre Zuhörer. Chapeau, so erobert Nubert nicht nur die Ohren, sondern auch die Herzen seiner Kunden.

Preis

Die Nuboxx AS-425 max kostet 675 Euro. Da Nubert sämtliche Produkte nur im Direktvertrieb verkauft, kann man sich die Mühe sparen, im Internet nach einem Schnäppchen der Zwei-Wege-Aktivsoundbar zu suchen. Die 675 Euro sind damit weitgehend in Stein gemeißelt - außer zur Black Week, als die Nuboxx AS-425 max für knapp 500 Euro erhältlich war.

Fazit

Nuberts Nuboxx AS-425 max hebt den TV-Sound auf ein anderes Niveau! Volumen, Räumlichkeit, Bässe, Dynamik und Klarheit begeistern, so läuft jeder Flachbildfernseher akustisch zur Höchstform auf. Auch wenn das Bedienkonzept nicht optimal ist: egal! Die tonale Brillanz des Lautsprechers lässt dieses kleine Defizit verschmerzen.

Preis-Leistungs-Sieger

Klipsch Flexus Core 200

Dolby Atmos, kräftiger Bass ohne Subwoofer, einfache Einrichtung – das ist die Klipsch Flexus Core 200. Aber es gibt auch Nachteile.

VORTEILE

- Kräftiger Bass auch ohne Subwoofer

- Gute Sprachverständlichkeit bei Film und Fernsehen

- Einfache Einrichtung über HDMI-eARC

- Ausbau-Option mit Subwoofer und Rears

- App

NACHTEILE

- Kein WLAN, integriertes Streaming, Multiroom oder Sprachsteuerung

- wenig 3D-Klang

- enttäuschend bei Musik

Klipsch Flexus Core 200 im Test: 3.1.2-Soundbar mit viel Bass und Dolby Atmos

Dolby Atmos, kräftiger Bass ohne Subwoofer, einfache Einrichtung – das ist die Klipsch Flexus Core 200. Aber es gibt auch Nachteile.

Die Klipsch Flexus Core 200 ist die größere Soundbar der Flexus-Reihe. Sie arbeitet als 3.1.2-System mit Dolby Atmos und integriertem Subwoofer. Ein Netzwerkmodul fehlt, daher laufen App und Musikstreaming nicht über WLAN. Inhalte kommen stattdessen hauptsächlich über den Fernseher, über Zuspieler am Fernseher oder per Bluetooth zur Soundbar. Das macht die Bedienung einfach, schränkt aber Nutzungsumfang und Komfort ein. Wir haben im Test überprüft, für wen sich die Soundbar lohnt.

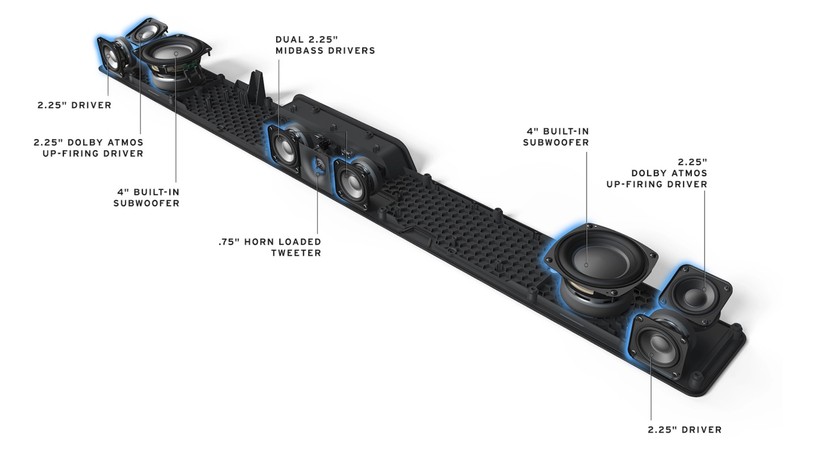

Mit insgesamt neun Lautsprechern bietet die Soundbar Klipsch Flexus Core 200 eine Leistung von 185 Watt. Klipsch

Design und Verarbeitung

Die Klipsch-Soundbar ist knapp 112 cm breit, 7,8 cm hoch und fast 13 cm tief. Mit 8,5 kg ist sie für eine Einzel-Soundbar recht schwer und wirkt stabil. Das deutet auf ordentliche Bassreserven hin. Das Format passt gut zu großen Fernsehern, kann aber bei kleinen TVs das Bild unten leicht verdecken. Die Optik ist zurückhaltend und vor allem auf Funktion ausgelegt. Das kantige Design wirkt eigenständig. Oben sitzen seitliche Metallgitter, in der Mitte eine Abdeckung in dunkler Holzoptik. Vorn und an den Seiten nutzt Klipsch Stoff. Das Metalllogo ragt vorne rechts sichtbar in die Front – außergewöhnlich.

Tasten auf der Oberseite ermöglichen eine Grundbedienung ohne App, ein Display gibt es leider nicht. Die Verarbeitung ist solide, die ganze Soundbar wirkt hochwertig. Die beiliegende Fernbedienung besteht zwar nur aus Kunststoff, liegt mit ihren deutlichen Rundungen aber gut in der Hand und wirkt nicht billig.

Bilder: Klipsch Flexus Core 200

Anschlüsse und Ausstattung

Für den Fernseher ist ein HDMI-Anschluss mit eARC vorgesehen. HDMI-Eingänge für Zuspieler gibt es nicht – Spielkonsole, Streaming-Box oder Blu-ray-Player müssen daher direkt an den Fernseher gehängt werden. Zusätzlich sind ein optischer Digitaleingang und ein Sub-Out für einen frei wählbaren externen Subwoofer vorhanden. Der ebenfalls vorhandene USB-C-Anschluss ist im Alltag hingegen nicht nutzbar, er dürfte für Service-Aufgaben reserviert sein.

Für kabellose Verbindungsaufnahme gibt es nur Bluetooth. WLAN, Air Play, Chromecast, Spotify Connect und Multiroom-Funktionen sind nicht Teil der Ausstattung. Gleiches gilt für Sprachsteuerung, eine entsprechende Funktion ist ebenfalls nicht integriert. Zu den nutzbaren Tonformaten gehören Dolby Atmos, Dolby Digital, DTS Digital Surround und Dolby Digital Plus. DTS:X wird hingegen nicht unterstützt. 9 Treiber baut Klipsch in den Klangriegel mit einer Gesamtleistung von 185 Watt ein: 2 × Tieftöner mit je 4 Zoll, 2 × Höhenlautsprecher mit je 2,25 Zoll, 2 Lautsprecher für die Kanäle links und rechts mit je 2,25 Zoll und ein Center, bestehend aus 2 × 2,25 Zoll für Mitten und einem Hochtöner mit 0,75 Zoll. Mit diesem Set-up soll die Flexus Core 200 einen Frequenzbereich von 43 Hz bis 20 kHz spielen.

Dolby Atmos, kräftiger Bass ohne Subwoofer, einfache Einrichtung – das ist die Klipsch Flexus Core 200. heise bestenlisten

Aufbau, Inbetriebnahme und Steuerung im Alltag

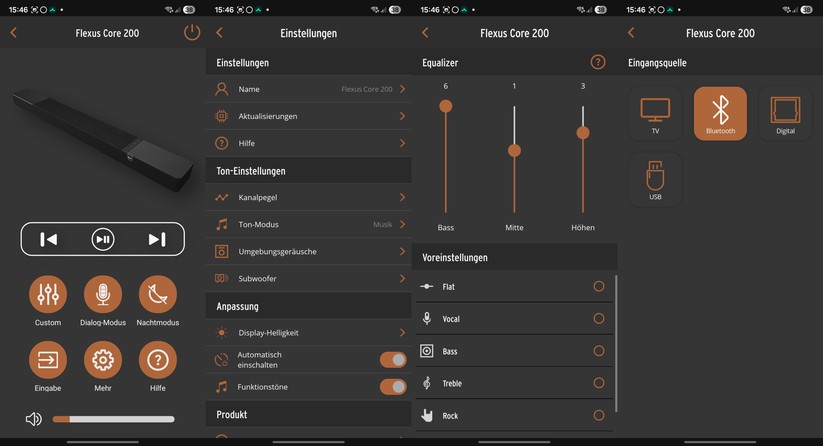

Die Einrichtung ist grundsätzlich einfach. HDMI-eARC verbinden, Strom anschließen, fertig. Weil kein WLAN genutzt wird, entfällt die Netzwerkkonfiguration. Eine App gibt es trotzdem. Die Klipsch Connect Plus-App verbindet sich per Bluetooth mit der Soundbar und ermöglicht Zugriff auf Funktionen wie Klangmodi, Pegel, Dialog-Anhebung sowie einen einfachen Equalizer.

Die Klipsch Connect Plus-App verbindet sich per Bluetooth mit der Soundbar und ermöglicht Zugriff auf Funktionen wie Klangmodi, Pegel, Dialog-Anhebung sowie einen einfachen Equalizer. heise bestenlisten

Klangqualität