40 Jahre NES: Die Geburt von Mario und Zelda

Am 15. Juli 1983 veröffentlicht Nintendo in Japan das Famicom, kurz für Family Computer. Als NES wird es auch im Westen die prägende Konsole der Achtziger.

(Bild: René Meyer)

62 Millionen verkaufte NES-Geräte machen aus Nintendo einen weltweiten Marktführer und erneuern die damals totgesagten Videospiele. Von den vor vier Jahrzehnten entworfenen Charakteren und Spielserien wie "Zelda" und "Super Mario" zehrt das Unternehmen noch heute. Dabei produziert Nintendo acht Jahrzehnte lang Spielkarten. Erst in den Sechzigerjahren startet der Urenkel des Gründers, Hiroshi Yamauchi, ein zweites Standbein: Spielzeug. Erst mechanisches, wie Tisch-Kicker. Dann auch elektrisches. Ein Meisterstück ist der Münzautomat "Wild Gunman", bei dem man mit einem Lichtgewehr auf Gegner schießt, die per Rückprojektion auf einer Leinwand zu sehen sind.

Ein Abendessen mit einem alten Schulfreund, nun bei einem großen Elektronikkonzern, bringt Yamauchi 1975 eine Inspiration: Mikrochips sind mittlerweile so preiswert, dass sie nicht nur Quarzuhren und Taschenrechner für jedermann ermöglichen, sondern auch in Spielzeug Einzug finden. Er lizenziert die erste Spielkonsole, die Magnavox Odyssey, und entwickelt zusammen mit Mitsubishi eigene Geräte in der Art von "Pong", die sich gut verkaufen. Auch die bisher elektro-mechanischen Automaten bekommen Chips. Ein großer Erfolg sind kleine LCD-Spiele; von der Game&Watch-Serie kann Nintendo mehr als 40 Millionen verkaufen. Das macht Appetit auf mehr.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes Video (TargetVideo GmbH) geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (TargetVideo GmbH) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Die Geburt des Famicom

Yamauchi plant den Angriff auf den Marktführer Atari 2600. Eine Spielkonsole mit Wechselmodulen, nur besser und vor allem preiswerter. Das führt zwangsläufig zum Prozessor MOS 6502, der in vielen frühen Geräten von Apple, Atari und Commodore steckt. Der betagte Chip ist sehr günstig. Vor allem in den großen Mengen, die Nintendo im Sinn hat. Und er lässt sich leicht anpassen. Mit Ricoh findet Nintendo einen Partner für eine Maßanfertigung, die vor allem die CPU um eine Sound-Einheit ergänzt.

Das Famicom hat 2 KByte RAM, der von der CPU als Zwischenspeicher und vom Spiel für Variablen genutzt wird und der sich durch die Steckmodule vergrößern lässt. Ein zweiter Chip kümmert sich um die Grafik; für die beiden abwechselnd eingeblendeten Bildschirmseiten gibt es 2 KByte Video-RAM. Die Spiele sind unterteilt in Programm-ROM und Character-ROM; letzterer speichert die 8x8 Pixel großen Grafik-Quadrate, die Tiles, aus denen jedes Spiel zusammengesetzt ist. Bei "Super Mario Bros." sind es etwa 32 KByte Code + 8 KByte Grafik. Nach und nach werden die Cartridges größer, können mit Hilfe einer Batterie Spielstände speichern und haben zusätzliche Schaltkreise, um die Möglichkeiten von Grafik und Sound zu verbessern. So besteht "Super Mario Bros. 3" aus 256 KByte Programm, 128 KByte Grafik und 8 KByte Extra-RAM. Ein Mapper schaltet zwischen einzelnen Speicherbänken: Der 16 Bit breite Adressbus kann ja nur 64 KByte ansprechen.

Das Famicom bekommt zwei Controller, die fest mit dem Gerät verbunden sind. Sie übernehmen von den Game&Watch-Handhelds das Steuerkreuz, das seitdem Standard bei Konsolen ist. Vier Richtungstasten, zwei Aktionstasten. Mehr braucht es nicht zum Spielen. Der linke Controller ist zusätzlich mit Knöpfen für Start und Select ausgestattet; während der rechte ein Mikrofon (mit Lautstärke-Regler) hat, das in manchen Spielen zum Beispiel durch Blasen oder Rufen Gegner erschreckt oder bekämpft. Das auffällige Rot der Konsole ist der Legende nach ein Wunsch von Yamauchi persönlich; nach seinem Lieblingsschal.

Das Diskettenlaufwerk

Steckmodule sind praktisch zu handhaben und bieten raschen Zugriff, sind aber teuer in der Herstellung. Zudem hat Nintendo immer wieder mit Chip-Mangel zu kämpfen. Mit einem Diskettenlaufwerk als Zubehör findet man eine Lösung. Die 3"-Disks sind preiswerter, bieten 64 KByte Speicher pro Seite und erlauben das Ablegen von Spielständen. Zudem können an speziellen Stationen in Geschäften preiswert neue Spiele kopiert werden. Aber vor allem öffnet das Disk System den Konsolen große, offene Welten, die bisher Heimcomputern vorbehalten sind. In erster Linie zu nennen ist "The Legend of Zelda". Die Disk-Station erscheint nur in Japan und ist dort recht erfolgreich: auf jede vierte Konsole kommt ein Laufwerk. Für den internationalen Vertrieb werden Spiele wie "Zelda" auf Modul umgerüstet; der wachsende Speicherplatz und eine Batterie für Spielstände (oder ein Passwort-System statt Speichern) machen es möglich.

Die Spiele

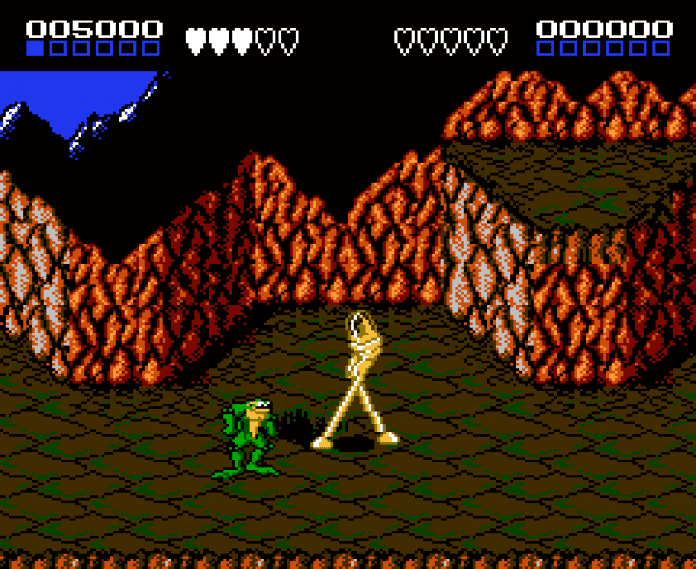

Neben "Zelda" ist das Famicom die Geburtsstätte vieler weiterer Serien. "Castlevania" von Konami ist ebenfalls zunächst ein Disketten-Spiel. Genau wie das Jump'n'Run "Metroid", mit dem berühmten Schluss, bei dem der tapfere Krieger seinen Helm abnimmt – und eine langhaarige Kriegerin erscheint: Samus Aran, eine der ersten Heldinnen in der Geschichte des Videospiels. Das nicht unähnliche "Mega Man" von Capcom mit einem knuffigen Kampfroboter. Und natürlich "Super Mario Bros.", das sich 40 Millionen Mal verkauft. Die Figur des Mario wird von dem jungen Designer Shigeru Miyamoto als zunächst namenloser Held für das Automaten-Spiel "Donkey Kong" erdacht, hat aber seinen Durchbruch erst im heimischen Fernseher.

Vor allem ein Genre profitiert von den Möglichkeiten der Nintendo-Konsole: das Rollenspiel. Über seinen Ursprung auf Großrechnern wird es zunächst nur auf Heimcomputer gespielt, bis es dank Serien wie "Dragon Quest" und "Final Fantasy" den Weg zur Konsole findet.

NES - Die besten Spiele (30 Bilder)

Nintendo ist zunächst der einzige Entwickler und unterhält dazu mehrere Abteilungen. Die ersten Lizenznehmer sind Namco ("Pac-Man") und Hudson ("Bomberman"). Mit zunehmendem Erfolg kommen immer mehr Studios dazu. Sie müssen alle Spiele von Nintendo freigeben und sogar produzieren lassen. Um eine hohe Qualität zu gewährleisten, beschränkt Nintendo später die Zahl der jährlichen Spiele jedes Studios (was zu Unmut führt).

Seine Vielfalt zeigt die Konsole auch durch ihr Zubehör. Besonders beliebt ist die Lichtpistole, der Zapper. Er macht aus dem "Moorhuhn"-Vorläufer "Duck Hunt" eines der meistverkaufen Videospiele aller Zeiten. Das Power Pad vereint Fitness- und Tanzmatte. Der bekannte Datenhandschuh Power Glove von Mattel, prominent in Szene gesetzt im Spielfilm "Joy Stick Heroes", bleibt ein Flop: Es erscheinen nur zwei Spiele.

Die Eroberung der USA

Nintendo hat seit 1980 eine Niederlassung in den USA, geleitet von Yamauchis Schwiegersohn Minoru Arakawa. Sie kümmert sich zunächst um den Vertrieb der Münzautomaten. Doch während das Famicom in Japan ein großer Erfolg ist, winken Händler in den USA ab. Das Geschäft mit Spielkonsolen ist zusammengebrochen; einerseits durch die Flut an schlechten Videospielen; andererseits durch die Heimcomputer, die viel mehr können. Spielkonsolen gelten als tot, von Nintendo hat man noch nie gehört. So will Arakawa die Spielkonsole nicht als Spielkonsole wirken lassen. Er verwandelt das bunte Famicom in einen seriösen Heimcomputer mit Tastatur und nennt es AVS – Advanced Video System. Das hilft nicht: Auf der CES im Januar und Juni 1984 bleibt es bei der Ablehnung der Händler. Also wird das Famicom erneut umgebaut, bekommt seine heute bekannte Anmutung eines Videorekorders und wieder einen neuen Namen: Nintendo Entertainment System. Aber trotz des putzigen Spielzeug-Roboters R.O.B., Zubehör und Maskottchen zugleich, ist der Handel auf der nächsten Messe nicht überzeugt. Arakawa will entmutigt aufgeben, aber sein Schwiegervater denkt sich: Was in Japan funktioniert, sollte auch in den USA klappen. Nur müssten die Spieler die Gelegenheit haben, die Konsole erst einmal kennenzulernen.

Ein letzter, teurer Versuch. Nintendo konzentriert sich auf eine Stadt: New York. Weihnachten. Statt mit wenigen Großhändlern zu reden, geht man auf jedes einzelne Geschäft zu. Ihnen wird ein Angebot gemacht, das sie nicht ablehnen können. Nintendo gestaltet die Schaufenster, kümmert sich um die Werbung und verspricht, alle nicht verkauften Konsolen und Spiele drei Monate später zurückzunehmen. Somit hat der Handel kein Risiko. Bekannte Sport-Stars werden als Promoter gebucht und im Großraum New York werden TV-Spots ausgestrahlt. 50.000 Konsolen verkauft die Auktion. Nächste Stadt ist Los Angeles, es kommen weitere Städte hinzu, und nach einem Jahr sind eine Million NES verkauft. Und im zweiten Jahr drei Millionen. 1986 kommt die Konsole nach Europa. Der Rest ist Geschichte.

Videos by heise

Der Nachfolger

Nintendo ist mit dem NES so erfolgreich, dass man zögert, einen Nachfolger zu veröffentlichen. Das macht sich Sega zunutze und prescht 1988 mit dem 16-Bit-System Mega Drive vor. Mit dem flotten Motorola 68000 (der auch im Amiga 500 steckt), mit Sport- und Filmlizenzen, mit Michael Jackson und einem erwachseneren, cooleren Image. Mit niedrigeren Lizenzgebühren lassen sich auch Unternehmen wie Electronic Arts locken, die bisher auf Heimcomputer setzen. Erst zwei Jahre später folgt das Super Famicom alias Super Nintendo. Es kann Sega ein- und überholen; doch den Erfolg des NES nicht überflügeln: 49 Millionen SNES stehen 30 Millionen Mega Drive gegenüber.

NES heute

Und die Beliebtheit des NES ist ungebrochen. Wohl von keiner anderen Konsole gibt es mehr Klone. Die Imitationen kommen meist aus China, natürlich, aber auch zum Beispiel aus Südamerika. Sie ähneln in ihrer Bauform gern dem Famicom, später dem Mega Drive und der Playstation. Sie liefern viele Spiele bereits mit, eingebaut oder auf einem Multi-Modul. In der Regel sind es Raubkopien, manche stehlen Grafiken und Sounds; manche sind Eigenentwicklungen.

Noch heute erscheinen nicht-lizenzierte NES-Spiele; zum Teil sogar als hübsches Paket auf Modul mit Packung, etwa die deutschen Entwicklungen "Micro Mages" und "Sam's Journey". Letztere ist eine Umsetzung des erfolgreichen C64-Spiels. Man kann sie seit Kurzem vorbestellen: als Modul für Famicom oder NES, mit wählbaren Extras wie Soundtrack auf CD oder Kassette und gar als Sammler-Edition mit Figur.

Auch Nintendo hat die Plattform nie aufgegeben – angefangen von der Serie "NES Classics" für den Game Boy Advance bis zum Nintendo Classic Mini mit 30 eingebauten Spielen, das sich weltweit 3,6 Millionen Mal verkauft.

(dahe)