Nicht ganz frei: Libre Computer

Ein neuer Raspberry-Pi-Konkurrent setzt auf offene Hardware und freie Software, mit besserer Linux-Unterstützung, aber ohne WLAN. Drei verschiedene Rechner wurden bereits per Crowdfunding finanziert.

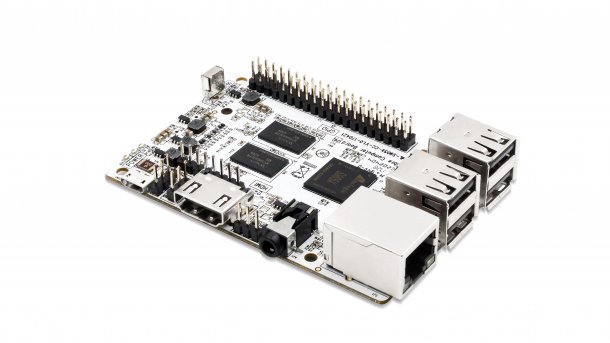

(Bild: Libre Computer)

- Peter Eisner

Mit mehreren Crowdfunding-Kampagnen machte vor Kurzem das Libre Computer Project auf sich aufmerksam. Dabei ging es stets um SBCs (Single-Board-Computer), die rein äußerlich möglichst den aktuellen B-Modellen des Raspberry Pi (ab 37,90 €) gleichen sollen. Das Herzstück der Hardware bilden jeweils SoCs (System-on-a-Chip) verschiedener Hersteller, die man zum Teil bereits von anderen Bastelrechnern kennt.

Offene Hardware mit Linux-Treibern

Wie das "Libre" im Namen "Libre Computer" nahe legt, setzt das Projekt auf einen offenen Ansatz. In diesem Fall ist das mehrdeutig gemeint: Erstens ist die Hardware relativ offen konzipiert. Die Schaltpläne sollen frei zugänglich sein, so dass man (wenigstens theoretisch) Nachbauten und Derivate herstellen kann. Die Verfügbarkeit der SoCs auf dem freien Markt wurde bei deren Auswahl berücksichtigt – als Kontrapunkt zum Raspi, dessen SoC-Hersteller Broadcom einer monopolartigen Strategie zu folgen scheint. Zweitens wurden gezielt SoCs ausgewählt, die bereits eine relativ gute Unterstützung durch quelloffene Treiber im Mainline-Linux-Kernel mitbringen. Davon verspricht man sich, dass die Hardware langfristig mit regulären Linux-Distributionen "einfach funktioniert".

(Bild: Libre Computer )

Erfolgreich finanziert wurden alle drei Modelle des neuen Herstellers. Bereits im Sommer 2017 setzte Libre Computer dem üblichen Fruchtcocktail mit "Le Potato" eine Kartoffel entgegen. Danach orientierte man sich mit "Tritium" an superschwerem Wasserstoff. Dessen Kern besteht aus drei Nukleonen – beim Tritium-Board hat man bei der gleichen Platine die Wahl zwischen drei verschiedenen "Kernen" in Form von pinkompatiblen SoCs. Zum Jahreswechsel endete die Kampagne für das leistungsstarke Modell "Renegade".

Kartoffelcomputer Le Potato

Le Potato wurde in der Kickstarter-Kampagne wenig bescheiden als der schnellste 4K-fähige Einplatinenrechner beworben. Mittlerweile hat der Hersteller geliefert und das Board ist bei LoveRPi erhältlich. Das SoC, ein Amlogic S905X, kennt man in ähnlicher Form aus dem Odroid C2. Während dort ein S905 (ohne X) seinen Dienst tut, bietet die X-Variante Hardware-Decoding für den Video-Codec VP9 und die HDR10-Bildausgabe mit 10-Bit-Farbtiefe. Zusätzlich ist Fast Ethernet integriert. Mit dem Verzicht auf einen externen Chip entfällt leider auch Gigabit-Ethernet.

(Bild: Libre Computer )

Ein weiterer Mangel in Sachen Netzwerk betrifft alle Libre-Boards: WLAN fehlt völlig. Als Grund nennt der Hersteller die global schwierige Rechtslage bei der Zertifizierung funkender Hardware. Zudem seien USB-Dongles meist performanter als On-Board-Lösungen. Über die Taktfrequenz schweigt sich Libre Computer aus. Mit etwa 1,5 GHz dürften die vier Cortex-A53-Kerne (64 Bit) von Le Potato jedoch etwas langsamer sein als im Odroid C2. Der Arbeitsspeicher ist wahlweise 1 GB oder 2 GB groß (DDR3).

Nettes Detail: Die SD-Karten-Anbindung unterstützt Highspeed-Karten (UHS). Nach Herstellerangabe werden Lese- und Schreibraten um die 70 MB/s erreicht. Ähnlich wie bei den Odroids gibt es bei allen Libre-Computer-Modellen die Option, ein eMMC-Modul als Massenspeicher einzusetzen. Der Steckplatz befindet sich an der Unterseite der Platine. Als Betriebssystem wird Ubuntu 16.04 mit dem aktuellen Linux-Kernel 4.14 und Android 7.1 angeboten. Unabhängig davon gibt es bereits erste Images von der Community-Distribution Armbian, in Debian- und Ubuntu-Varianten.

Mehr Libre-Varianten

Die Rechner aus der Tritium-Reihe setzen auf altbekannte Chips von Allwinner. Die pinkompatiblen SoCs H2+, H3 und H5 haben in Bastlerkreisen eine gewisse Verbreitung durch günstige Orange-Pi und NanoPi-Rechner gefunden. Von der Performance her bildet Tritium das Low-End im Portfolio von Libre Computer. Die H2+-Variante begnügt sich mit 512 MB RAM und einer vierkernigen Cortex-A7-CPU (32 Bit). Der fast baugleiche Chip H3 wird mit 1 GB RAM kombiniert.

(Bild: Libre Computer )

Die "große" Tritium-Variante mit 2 GB RAM bietet zwar wie die schnelleren Boards vier Cortex-A53-Kerne. Jedoch werden die Allwinner-Chips in einem 40-Nanometer-Prozess hergestellt und erreichen daher einen geringeren Maximaltakt.

Renegade

Der jüngste Libre-Rechner "Renegade" verspricht einige Features, die schon länger auf so mancher Wunschliste stehen dürften: USB 3.0 und bis zu 4 GB RAM. An Stelle der Raspi-üblichen vier USB-A-Buchsen bringt Renegade zwar nur drei. Doch ist eine davon ein vollwertiger USB-3.0-Anschluss, der weit höhere Übertragungsraten als USB 2.0 zulässt. Die bis zu vier Gigabyte RAM sind für Einplatinenrechner üppig und bieten dank DDR4 ebenfalls mehr Geschwindigkeit.

(Bild: Libre Computer )

Damit das LAN-Kabel nicht zum Nadelöhr wird, bringt Renegade Gigabit-Ethernet mit. Als SoC kommt ein Rockchip RK3328 zum Einsatz, der – wie bei Le Potato – über vier Cortex-A53-Kerne verfügt (1,4 GHz). Entwickelt wurde das Board in Kooperation mit Firefly, einem anderen Hersteller, der gerne auf Crowdfunding zurück greift. In Sachen Software-Unterstützung erhofft man sich hier Synergieeffekte.

Neuer Versuch?

Das Libre Computer Project beschreibt sich selbst als Versuch, bisherige Mängel in der Zusammenarbeit von Hardware-Produzenten und der "software libre community" zu beheben. Das ist scheinbar mehr als ein Lippenbekenntnis: der Entwickler Baylibre aus Frankreich kümmert sich im Auftrag von Libre Computer (Shenzhen) darum, die Unterstützung der Boards im Mainline-Linux-Kernel voranzubringen.

In der Praxis bedeutet das jedoch nicht, dass alle Hardware-Features mit freier Software nutzbar sein werden. Als Daumenregel gilt: bei grafischen Anwendungen (3D-Hardware, Video-Decoding) bleibt man oft auf proprietäre Binär-Treiber angewiesen, die nur zusammen mit teils veralteten Kerneln der Chip-Hersteller funktionieren. Die Lage variiert mit dem verwendeten SoC. Bei dem Rockchip-basierten Board sieht es mit dem Kernel 4.9 recht gut aus, bei Allwinner fällt man auf Kernel 3.4 zurück.

Daher empfiehlt es sich vor der Anschaffung eines Libre-Boards genau hinzusehen, mit welcher Hardware-Plattform man es zu tun hat und was damit aktuell möglich ist. Der Blick auf die Konkurrenz lohnt sich ebenfalls. Oftmals gibt es die gleichen SoCs bereits auf Platinen anderer Hersteller.

Um den Vertrieb kümmert sich der in den USA ansässige Shop LoveRPi. Ab 35 US-Dollar (1 GB) gibt es dort den Kartoffelcomputer Le Potato (+ 8 Dollar Versand). Die anderen Rechner lassen sich vorbestellen. Für das Modell Renegade wird in der 4-GB-Variante mit 80 Dollar der höchste Preis genannt (2 GB: 50 USD, 1 GB: 40 USD). Die Auslieferung soll im Februar beginnen. (hch)