CO2-Ampel: Erfahrungsbericht aus der Schule

Eine CO2-Ampel mahnt nicht nur, wann es Zeit zum Lüften ist – man kann die Messwerte auch nutzen, um die Lüftungsprozesse in Gebäuden zu verbessern.

- Verena Stahmer

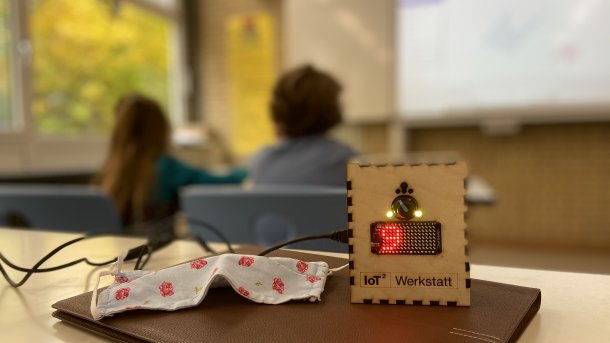

Alles begann während der Sommerferien. Als Lehrerin war ich zu diesem Zeitpunkt schon ein wenig unsicher, welche Bedingungen sich mir wohl in den kommenden Monaten in der Schule bieten würden. Deshalb kam mir das Webinar des Umweltcampus Birkenfeld und Guido Burger zum Thema DIY-CO2-Ampel, die auch in der Make 5/20 vorgestellt wurde, gerade recht. Danach wollte ich als Informatiklehrerin natürlich nicht auf eine fertige Lösung zurückgreifen, sondern habe das flexibel programmierbare Modell nachgebaut.

Videos by heise

Ich programmierte meine Ampel so, dass sie den aktuell gemessenen CO2-Wert in ppm anzeigt, gerundet auf hunderter Werte, also 8 für 800 ppm. So vermeide ich, dass die Schüler sich stärker auf kleinste Änderungen des CO2-Wertes als auf den Unterricht konzentrieren. Jede Minute wird die Anzeige kurz durch eine Visualisierung des zeitlichen Verlaufs, in Form eines Balkendiagramms, unterbrochen.

Ende September war es endlich soweit und meine Ampel hatte ihren ersten Einsatz in der Schule. Seitdem steht die Ampel vorne auf dem Pult, gut sichtbar für meine Schülerinnen und Schüler. Die Klassen waren sofort hellauf begeistert – bis sie realisierten, dass ich diese Ampel am Ende der Stunde wieder mitnehmen würde und diese ihnen nur zur Verfügung steht, wenn ich sie unterrichte.

Die Schüler*innen gewöhnten sich schnell an unseren neuen Unterrichtshelfer. Sobald der oder die erste bemerkt, dass der kritische Wert von 1000 ppm erreicht ist, gibt er kurz Bescheid oder öffnet ein Fenster. Daraufhin stehen andere "Fenster- bzw. Türbeauftragte" auf, die neben einem Fenster oder einer Tür sitzen, und tun dasselbe. Dank fester Zuständigkeiten müssen sie nicht weit durch den Raum laufen und es gibt keine Diskussionen. Mittlerweile stört dies den Unterrichtsablauf nicht mehr wesentlich. So lautete eine Rückmeldung von einem Schüler: „Am Anfang habe ich das Prinzip nicht ganz verstanden, aber mit der Zeit hilft es einem auch zu realisieren, wie schlecht die Luft in der Klasse eigentlich ist und zu schauen, welche Lüftungsmethoden dem Klassenraum am besten helfen, frische Luft zu erreichen.“

Angewandte Physik

In den letzten Wochen beobachtete ich nämlich mit Hilfe der Ampel einige wichtige, physikalische Zusammenhänge: Während eines Ausfalls der Heizung fiel mir auf, dass die CO2-Werte plötzlich trotz geöffneter Fenster katastrophal waren. Nun war es natürlich sehr kalt im gesamten Schulhaus – so kalt wie draußen. Und genau hier liegt das Problem: Ein effizienter Luftaustausch findet vor allem dann statt, wenn warme und kalte Luft aufeinandertreffen. Es ist also sehr wichtig, dass wir Lehrkräfte darauf achten, den Klassenraum nie auskühlen zu lassen. Dies schaffen wir aber nur, wenn die Heizung wie gewünscht funktioniert und die Räume morgens zu Schulbeginn bereits aufgewärmt sind. So können die Mauern die Wärme speichern und die Raumtemperatur ist nach einem Stoßlüften schnell wieder im Bereich einer normalen Raumtemperatur angelangt.

Jeder Raum ist anders

Die zweite Beobachtung konnte ich mir längere Zeit nicht erklären. Ich unterrichte in zwei sehr ähnlichen Räumen. Schüleranzahl und Raumgröße sind nahezu identisch und beide Räume liegen im selben Gebäudeteil mit Blick auf den Schulhof. Einen von beiden Räumen muss ich jedoch viel häufiger und länger lüften als den anderen (etwa doppelt bis dreimal so viel). Der einzige Unterschied ist das Stockwerk – ein Raum ist im Erdgeschoss, der andere im Obergeschoss. Schließlich verstand ich auch hier den Grund: Durch den Kamineffekt steigt die warme, verbrauchte Luft nach oben.

Beim Lüften strömt zunächst frische Luft durch die Fenster der Klassen im Erdgeschoss ins Gebäude und das relativ zügig. Die verbrauchte Luft zieht anschließend durch das Treppenhaus ins Obergeschoss und von dort aus durch andere Klassenzimmer zum geöffneten Fenster hinaus. Die Klassenzimmer im Obergeschoss erhalten durch das empfohlene Querlüften also unter Umständen hauptsächlich verbrauchte Luft aus den unteren Etagen. Dieser Effekt verringert sich in unserer Schule hoffentlich nach den Herbstferien, da in den Fluren und im Treppenhaus dann weitere Fenster geöffnet werden können. Gleichzeitig muss man natürlich darauf achten, dass das Haus durch ständig geöffnete Fenster nicht auskühlt.

Während der Herbstferien erweiterte ich die Möglichkeiten der Ampel dahingehend, dass die Messdaten inklusive Temperatur und Luftfeuchtigkeit nun an die IoT-Plattform Blynk bzw. ThingSpeak gesendet und dort gespeichert werden. Diese Daten können dann im Nachhinein ausgewertet werden. Ich bin schon sehr gespannt darauf, die Messdaten der beiden beschriebenen Räume zu vergleichen.

Räume gezielt lüften

Diese Erkenntnisse hätte ich vermutlich nicht oder zumindest sehr viel später erlangt, wenn ich keine CO2-Ampel eingesetzt hätte. Die Bedeutung von kalten Räumen und dem Kamineffekt sind leicht nachvollziehbar – werden meiner Meinung nach aber zu wenig kommuniziert. Darüber hinaus halte ich generelle Lüftungsempfehlungen für sehr schwierig, da sich die Räume in ihren Lüftungseigenschaften sehr stark unterscheiden.

Schließlich bin ich persönlich fest davon überzeugt, dass eine flächendeckende Ausstattung der Schulen mit CO2-Ampeln uns allen helfen kann, viele Infektionen zu vermeiden. Wer über meine Erfahrungen mit der Ampel im Unterricht auf dem Laufenden bleiben möchte, findet mich auf Twitter, wo ich regelmäßig Updates schreibe. (hch)