Günstige Untersätze

B360-Mainboards für Intel Core i-8000, Pentium G5000 und Celeron G4000

Für Intels aktuelle „Coffee Lake“-Prozessorfamilie gab es bislang nur relativ teure Mainboards mit dem Chipsatz Z370. Nun kommen billigere Boards, von denen die mit B360 die attraktivsten sind.

Viele Funktionen, problemloser Betrieb, geringer Stromdurst und niedriger Preis: Mehr muss ein Mainboard nicht können. In dieses Muster passen Boards mit dem Chipsatz B360 aus Intels Serie 300: Sie sind deutlich billiger als Boards mit Z370 und verzichten auf überkandideltes Übertaktergehabe, sind aber nicht so gnadenlos kastriert wie H310-Boards. Denn beim Billig-Chipsatz H310 schaltet Intel zu viel ab, vor allem den eingebauten Controller für USB 3.1 Gen 2, also für schnelle Peripherie mit SuperSpeedPlus-Technik, die 10 GBit pro Sekunde überträgt.

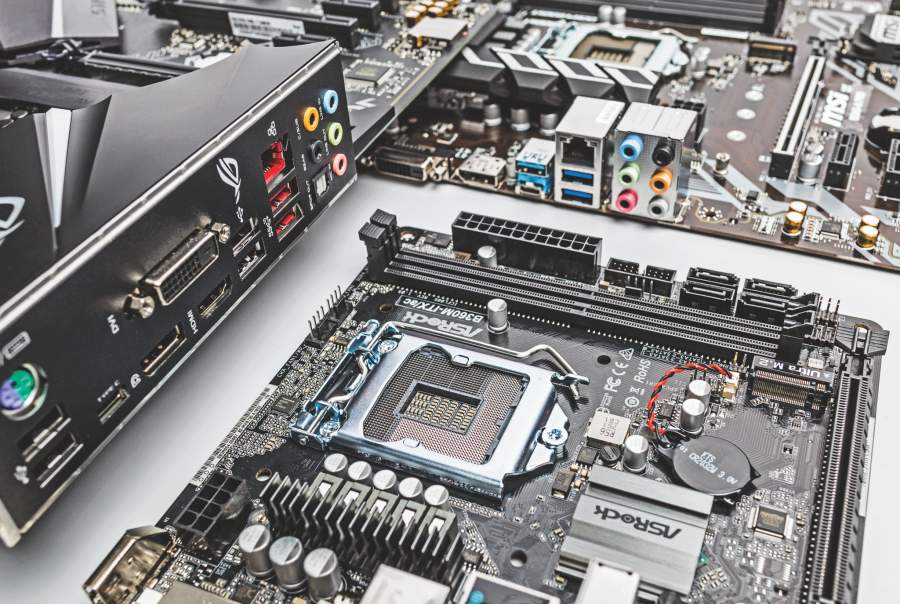

Wir haben sechs Boards mit B360 getestet, die mindestens eine DisplayPort-Buchse (DP 1.2) haben: Darüber steuert die in den Coffee-Lake-Prozessoren eingebaute „UHD Graphics“ auch Ultra-HD- beziehungsweise 4K-Displays mit ergonomischer Bildwiederholrate von 60 Hertz an. Eines der B360-Boards hat sogar zwei DP-Buchsen, daran funktionieren zwei 4K-Schirme an der sparsamen Prozessorgrafik. Theoretisch sind drei DisplayPorts möglich, aber ein Board mit drei DP-Buchsen konnten wir nicht finden. Einige haben auch HDMI-1.4-Buchsen, doch darüber sind bei Ultra-HD-Auflösung höchstens 30 Hz möglich – das empfinden viele Menschen bei der Arbeit als ruckelig, auch wenn es für 24-fps-Videos genügt.

Im Test vertreten sind zwei Mini-ITX-Mainboards von Asrock, B360M-ITX/ac und H370M-ITX/ac. Letzteres ist mit dem teureren H370 bestückt, der für sich genommen auf diesem Mini-Mainboard außer RAID keine Vorteile bringt. Den „besseren“ Chipsatz kombiniert Asrock allerdings mit spannenden Zusatzfunktionen: Eine DP- und zwei HDMI-Buchsen ermöglichen den Anschluss von drei Displays gleichzeitig, ein zweiter Gigabit-Ethernet-(GE-)Chip und sechs statt vier SATA-6G-Buchsen sind für Mini-Server attraktiv. Auf den beiden Mini-ITX-Boards sitzen jeweils auch WLAN-Adapter.

Zwei der Boards im Test – Asus Prime B360M-C und Gigabyte B360M D3H – haben Micro-ATX-Format, was für die meisten aktuellen Rechner ausreicht. Schließlich runden zwei Fullsize-ATX-Platinen das Testfeld ab: das üppig ausgestattete ASUS ROG Strix B360-F Gaming sowie das MSI B360-A Pro. Alle BIOSse enthielten aktuelle Microcode-Updates, die unter Windows 10 zum Schließen der Sicherheitslücke Spectre V2 alias Branch Target Injection (BTI, CVE-2017-5715) nötig sind.

USB 3.1 Gen 2

B360 und H370 sind Intels erste Chipsätze mit eingebautem USB SuperSpeedPlus. Der eingebaute xHCI-1.1-Controller arbeitet nach unseren Messungen mit der externen SSD SanDisk Extreme 900 allerdings rund 10 Prozent langsamer als der bisher schnellste PCIe-3.0-USB-3.1-Controller, der Asmedia ASM3142. Der kleine Rückstand der Intel-Chips ist in der Praxis kaum relevant, weil es erstens nur sehr wenige Peripheriegeräte gibt, die überhaupt so schnell arbeiten, und weil die mit dem Benchmark Iometer gemessenen Transferraten viel höher liegen als in der Praxis. Iometer kitzelt mit mehreren Transfers gleichzeitig das Maximum aus Schnittstelle und SSD heraus. Kopiert man Daten jedoch per Windows Explorer, fließen sie deutlich langsamer – mehr als 750 MByte/s sahen wir nicht.

Intels USB-3.1-Controller sind auch etwas langsamer als die in den aktuellen AMD-Chipsätzen; hier ist der Rückstand aber kleiner. Bei sehr langen Messungen mit Iometer fielen die Transferraten bei den Intel-Chipsätzen aber nach einiger Zeit ab – ein seltsames Verhalten, das wir von anderen Adaptern nicht kennen. Für die Praxis ist das wenig bedeutend, denn selbst mit „nur“ 500 MByte/s sausen in zwei Minuten rund 60 GByte Daten durchs Kabel – und wann kopiert man jemals mehr am Stück? Auch wenn der Asmedia-Zusatzchip schneller ist, hat er einen Nachteil: Eine israelische Sicherheitsfirma behauptet, er sei von Sicherheitslücken geplagt; auf diesbezügliche Anfragen antwortete die Asus-Tochter Asmedia nicht.

Einige B360-Boards haben nur wenige Anschlüsse, die tatsächlich SuperSpeedPlus übertragen; die Testkandidaten hatten mindestens eine Buchse dafür im ATX-Anschlussbereich. Nur bei zwei der Boards ist eine davon vom Typ USB-C. Der Nutzen des verdrehsicheren Anschlusses ist gering, wenn er schlecht zugänglich hinten am PC sitzt. Schöner wäre ein USB-C-Anschluss in der Frontplatte, doch damit bestückte Gehäuse oder Frontpanel-Einschübe zum Nachrüsten sind noch selten. Ohnehin hat keines der getesteten Boards einen Onboard-Anschluss für USB 3.1 Gen 2. Alle haben nur je einen der üblichen 19-poligen Pfostenstecker für USB 3.1 Gen 1, also für USB 3.0 mit 5 GBit/s.

Weiterhin gilt für USB-C bei Desktop-PC-Mainboards, dass hier weder Display- noch Thunderbolt-Signale anliegen und auch keine höhere Ladeleistung. Solche Zusatzfunktionen von USB-C benötigen zusätzliche Chips auf dem Mainboard, die sich fast ausschließlich in Notebooks, Tablets und wenigen Mini-PCs finden.

M.2 für NVMe-SSDs

Viele aktuelle Boards, auch alle Prüflinge, haben eine M.2-Fassung mit vier PCIe-3.0-x4-Lanes für eine schnelle „Streifen-SSD“ mit NVMe-Controller. Deutlich spürbare Vorteile bringen diese NVMe-SSDs bei Desktop-PCs leider nur in wenigen, eher speziellen Anwendungsfällen. Bei den meisten Programmen und auch bei der Boot-Geschwindigkeit merkt man im Vergleich zu einer deutlich billigeren SATA-6G-SSD keinen Unterschied [1].

Völlig unsinnig ist ein RAID 0 aus zwei M.2-SSDs, sofern beide über den Chipsatzbaustein angeschlossen sind: Dieser von Intel sogenannte Platform Controller Hub (PCH), hier also B360 oder H370, kommuniziert mit dem Prozessor nämlich per Direct Media Interface (DMI) – und dahinter verbirgt sich letztlich wiederum PCIe 3.0 x4. Weil die schnellsten M.2-SSDs wie die Samsung 970 Pro/Evo jedoch schon PCIe 3.0 x4 fast ausreizen, bildet DMI bei zwei M.2-SSDs einen Flaschenhals.

Intel hofft unterdessen, dass mehr Käufer zu Optane-SSDs greifen, die ebenfalls im M.2-Format kommen. Die kann man per RST-Treiber unter Windows 10 als eine Art Cache für die Festplatte oder eine SATA-SSD einbinden. Doch angesichts der hohen Optane-Preise und der etwas komplizierten Konfiguration dürfte das nur wenige Käufer locken – wer Geld übrig hat, kauft besser eine besonders große Terabyte-SSD mit SATA-Anschluss.

I/O-Verwirrung

Schon seit einigen Jahren steckt in Intels Chipsätzen die flexible, aber verwirrende Umschaltungstechnik namens Flexible I/O: Der PCH verwaltet dabei eine bestimmte Anzahl sogenannter High-Speed-I/O-(HSIO-)Lanes, die sich sowohl für PCI Express als auch für SATA 6G, USB 3.0 sowie USB 3.1 verwenden lassen. Die dynamische Umschaltung zwischen PCIe und SATA ist für M.2-SSDs nötig, die es einerseits mit SATA-AHCI- und andererseits mit PCIe-NVMe-Interface gibt. Bei den anderen Lanes legen die Mainboard-Entwickler die jeweilige Funktion unveränderlich fest, denn schließlich schließt niemand an eine SATA-Buchse einen USB-Stick an.

Flexible I/O kann je nach Ausstattung zu unangenehmen Überraschungen führen, vor allem in Bezug auf die Zahl der SATA-Buchsen: Steckt man nämlich eine M.2-SSD ein, funktionieren bei manchen Boards nicht mehr sämtliche SATA-Ports. Um M.2-NVMe-SSDs mit maximaler Datenrate zu nutzen, muss man bei manchen Mainboards im BIOS-Setup eingreifen: Dann jedoch gehen manchmal noch weitere SATA-Ports drauf. Was genau klappt, ist jeweils im Handbuch erklärt.

Ein kleiner Nachteil von B360-Mainboards im Vergleich zu H370- und Z370-Boards [2] sei nicht verschwiegen: Beim B360 darf der Prozessor seine 16 PCIe-Lanes nicht auf mehrere Slots aufteilen. Man kann also nicht etwa eine Grafikkarte und eine schnelle PCIe-SSD mit je acht Lanes direkt an die CPU koppeln. Bei B360-Boards mit mehreren PCIe-x16-Slots wie dem Asus RoG Strix B360-F Gaming hängt nur ein einziger direkt am Prozessor, der zweite per PCIe 3.0 x4 am B360.

Spar-Neuheit

In den BIOS-Setups einiger Mainboards findet man eine neue Option namens CEC-2019 oder „CEC ready“. Gemeint damit sind Vorgaben der California Energy Commission (CEC) für sparsamere Computer, die in Kalifornien ab 1. Januar 2019 gelten. Die BIOS-Setup-Option wirkt zwar nach unseren Messungen keine Wunder, ist aber praktisch: Sie aktiviert mehrere Funktionen von CPU und Chipsatz, die die Leistungsaufnahme im Leerlauf des PCs senken. Dazu gehören die tiefen C-States des Prozessors, in denen moderne Intel-Chips mit weniger als etwa 2 Watt Leistung auskommen. Auch Active State Power Management (ASPM) der PCIe-Ports und Link Power Management (LPM) der SATA-Ports werden eingeschaltet – so wie wir es für die c’t-Bauvorschläge seit Jahren empfehlen. Aus unserer Sicht ist die CEC-2019-Option letztlich überflüssig, sie sollte zu den Standard-Konfigurationsvorgaben gehören.

Die sparsamsten Mainboards waren die Mini-ITX-Boards von Asrock, sie kamen inklusive RAM, SSD, USB-Eingabegeräten und den Verlusten des ATX-Netzteils (BeQuiet! L10-300W) im Leerlauf unter Windows 10 mit 11 Watt aus. Dazu mussten wir allerdings Intels RST-Treiber installieren und im BIOS-Setup den tiefsten C-State C10 der CPU aktivieren. Dabei schalten die BIOSse auch automatisch die erwähnten Funktionen SATA LPM und PCIe ASPM ein.

Wer einen noch sparsameren PC wünscht, kann zu einem Mini-PC wie denen aus Intels NUC-Serie greifen, viele davon kommen mit weniger als 6 Watt aus. Ob sich das Sparen finanziell lohnt, hängt von der Nutzung des Rechners ab. Würde er rund um die Uhr laufen, summieren sich 5 Watt Mehrverbrauch bei einem Strompreis von 30 Cent pro Kilowattstunde auf 65 Euro über fünf Jahre Betrieb. Bei einem Bürocomputer, der nur an 230 Werktagen je 10 Stunden lang läuft, lassen sich mit 5 Watt Minderverbrauch über fünf Jahre allerdings bloß 17 Euro einsparen.

Wir messen die Leistungsaufnahme jeweils mit deaktiviertem Ethernet-Controller, weil sie sonst stärker schwankt; mit Ethernet sind es 0,8 bis 1,3 Watt mehr. Außerdem schließen wir ein Full-HD-Display per HDMI an: Mit einem 4K-Display an der integrierten Prozessorgrafik (IGP) steigt die Leistungsaufnahme um 0,6 Watt, mit zwei 4K-Displays sind es jedoch bis zu 4 Watt mehr.

Fazit

Intels Serie-300-Chipsätze sind eng mit ihren Vorgängern aus den Serien 200 und 100 verwandt. Das führt zu einem hohen Reifegrad. Die B360-Mainboards und der H370-Vertreter in diesem Test arbeiten allesamt ordentlich. Fast alles klappt wie erwartet. Große Unterschiede, die nicht schon aus dem Datenblatt hervorgehen, traten nicht auf. Der Preis hängt im Wesentlichen von der Ausstattung ab. Mini-ITX-Platinen sind dabei meistens deutlich teurer als vergleichbar ausgestattete Micro-ATX-Versionen, wofür die Hersteller zwei Gründe nennen: Oft brauchen die kompakteren Platinen zwei Lagen mehr, um alle Leitungen auf der kleinen Fläche zu verlegen. Und die Stückzahlen liegen niedriger. Vielleicht spielt auch der Schnuckelfaktor eine Rolle – und meistens gehört auch ein WLAN-Adapter dazu. Die von Intel funktionieren auch unter Linux gut, das wäre ein Tipp für die Open-Source-Freunde.

Weil die meisten der Boards auf überdimensionierte CPU-Spannungswandler verzichten, arbeiten sie auch sparsam. Im Prinzip sind mit Coffee Lake und einem bei Schwachlast effizienten ATX-Netzteil Werte unter 10 Watt im Leerlauf möglich, aber 11 bis 14 Watt sind auch noch okay. Aus der Reihe fällt das teure Asus ROG Strix B360-F Gaming, nicht nur dank bunter RGB-LED-Beleuchtung. Es hat auch einen kräftigeren Spannungswandler, der allerdings keine relevanten Vorteile bringt. Der Einsatz eines „K“-Prozessortyps zum Übertakten ist auf B360-Boards sinnlos, weil Intel das Übertakten nur mit den Z-Chipsätzen erlaubt. Kommt man mit Prozessorgrafik aus, kann man am Asus Prime B360M-C gleich zwei 4K-Displays gleichzeitig betreiben; das spart Strom sowie den Preis, den Platz und die Geräusche einer Grafikkarte. Soll es ein möglichst günstiger PC mit DisplayPort werden, ist das Gigabyte B360M D3H der Preistipp. Wer mehr PCIe-Karten einstecken möchte, kann das MSI B360-A Pro nehmen – es arbeitet im Leerlauf auch sparsam. Soll es hingegen besonders kompakt sein, sind Mini-ITX-Boards attraktiv. Damit sind höchstens 32 GByte RAM möglich. Asrocks H370M-ITX/ac passt mit zwei Gigabit-Ethernet-Ports und sechs SATA-Ports auch gut in einen kompakten Selbstbau-Server – wenn man das MAC-Adressen-Problem löst. (ciw@ct.de)