Die Teil-Zeitmaschine

Das musste ja passieren: Der Fluxkompensator ist ausgefallen – gerade, als wir mit dem Fotografieren anfangen wollen! Wir befinden uns in einer Faltgarage im Münsterland. Darin steht eines dieser Autos, die jedes Kind der Achtziger kennt: Ein straßentauglicher DeLorean DMC-12. Als wäre das nicht bemerkenswert genug, kann sein Besitzer Josef Hesse den Wagen in einer knappen Stunde in Doc Browns berühmte Zeitmaschine aus den Kinofilmen „Back to the Future“ verwandeln.

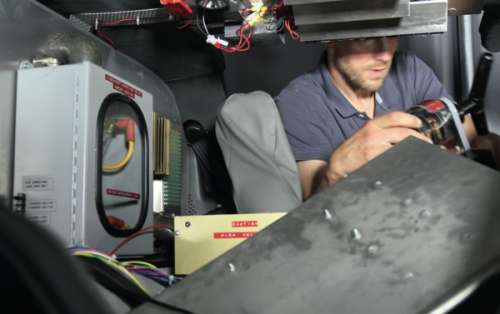

Josef Hesse schraubt Panels ab, um den Fehler im Fluxkompensator zu suchen. Das gehört eben zum Basteln dazu. Dr. Emmett Brown musste auch ständig Fehler ausbügeln, und das ist wahrscheinlich der realistischste Aspekt der ganzen Filmreihe „Back to the Future“, deren drei Teile ab 1985 in Deutschland unter dem Titel „Zurück in die Zukunft“ im Kino liefen. Josef findet die defekte Steckverbindung, und stellt die Energieversorgung wieder her. Die Bänder am Auto leuchten. Die Zeiteingabekonsole piept. Der Fluxkompensator fluxt.

Und man muss sagen: Die Zeitmaschine funktioniert. Denn wer in den 80er Jahren jung genug war, um sich die Kinokomödien mit dem DeLorean in der tragenden Nebenrolle anzuschauen, fühlt sich in der Faltgarage von Josef Hesse in seine eigene Vergangenheit versetzt. Und weil die Jugend von damals inzwischen in einem Alter angekommen ist, das sie für Nostalgie anfällig macht, kann man heute keinen DeLorean mehr fahren, ohne dass die Leute an der Ampel wild fotografierend nach dem Fluxkompensator fragen. Selbst wenn Josef Hesse damit nur mal eben zum Brötchenholen fährt.

Das kommt durchaus vor, denn sein DeLorean ist eine Teilzeitmaschine. Es widerstrebte ihm, seinen Wagen dauerhaft zu einer bloßen Replik der Filmrequisite umzubauen: So würden etwa die zusätzlichen Aufbauten die Entlüftung des Heckmotors versperren, dadurch bleibt dem nur eine kurze Strecke bis zur Überhitzung. Und niemand wird einen filmreifen DeLorean-Umbau in Deutschland für den Straßenverkehr zulassen. „Ich habe den DeLorean schon geliebt, seit ich ihn das erste Mal sah,“ sagt Josef. Und genau deshalb empfindet er es als Schande, so ein seltenes, cooles Auto nachhaltig mit den Aufbauten zu vermacken – Film-Kult hin oder her – die am Ende nur Attrappen sind. Er will es gescheit machen und ein Zeitmaschinen-„Convertible“ erschaffen, also ein Auto, dass sich im Alltag benutzen lässt, aber das man zur Replika umrüsten kann – in einer knappen Stunde und möglichst ohne bleibende Spuren zu hinterlassen.

Time Machine Convertible

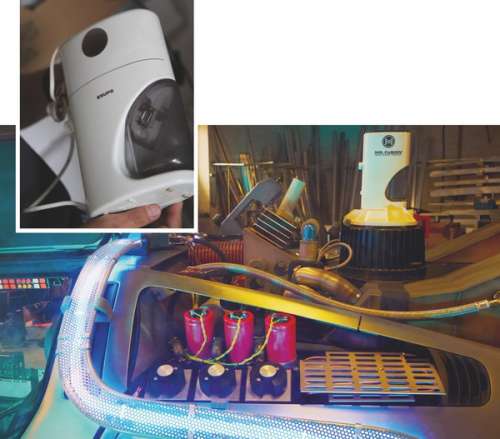

Sämtliche Aufbauten müssen also leicht geklemmt fixiert und hauptsächlich von der Gravitation gehalten werden. Die sogenannten „Flux-Bänder“ vorne an der Stoßstange klemmen zum Beispiel in den Schächten der innenliegenden Blinker. Man steckt sie ein und dreht dann per Innensechskantschlüssel die Klemmung auseinander. Die beiden Rohre der Fluxbänder bestehen aus Aluminium statt aus Plastikrohren. Wie eine Krone trägt sich das Fluxgerüst damit größtenteils selbst und liegt am Auto nur an. Abstandshalter aus Schaumstoff sorgen dafür, dass der DeLorean kratzerfrei bleibt, denn das gebürstete Edelstahl ist sehr empfindlich: „Eine Macke drin heißt mindestens vier Stunden lang schleifen, und das mit großem Einsatz!“ Auch die schwarzen, dicken Kabel an den Seiten sind Kupferrohre, die sich selbst tragen, abgestützt an den Türöffnungen und den Verteilerkästen-Stützen („Fluxboxen“) am Ende des Frontbandes. Kleines Manko der Konstruktion: Die Tragkraft der Blinkerschächte reicht nicht ganz aus. Deshalb stützen zusätzliche Streben die Leuchtbänder in den vorderen Radhäusern ab, eine deutlich sichtbare Abweichung vom Filmauto. „Das stört mich kolossal“, sagt Josef. „Aber da fällt mir auch noch etwas ein.“

Josef Hesse investiert viel Zeit und Liebe in seinen DeLorean: „Als ich die ersten Nachbau-Zeitmaschinen sah, dachte ich: Das müsste man besser machen.“ Eine wirklich gelecktes, perfekt funktionierendes Zeitmaschinen-Replikat kann es aber wahrscheinlich kaum geben, denn dazu ist der DeLorean an sich viel zu unzuverlässig: „Der braucht häufige Wartung, wenn du den fahren willst. Da ist immer was kaputt.“ Wer das echte Leben mit einem DeLorean kennt, wundert sich überhaupt nicht, warum die Karre im Film ständig Probleme macht. Mittlerweile pflegt Josef gleich mehrere dieser Problemkinder: Neben der Wartung und Entwicklung an seinem Convertible schraubt er zusammen mit seinem Freund Oliver Wirtz an dessen DeLorean, der dauerhaft zur Zeitmaschine umgebaut werden soll. Und kürzlich hat er sogar noch ein weiteres, nicht mehr fahrtüchtiges Exemplar ergattert.

Beide Ansätze haben ihren Bastelreiz: Das Convertible mit seinen zusätzlichen Herausforderungen, vor allem an saubere Arbeit und trickreiche Lösungen für spurlosen Umbau in leidlich vernünftiger Zeit. Beim Umbau zur ständigen Zeitmaschine können Bastler hingegen mehr ausprobieren, ohne auf das Auto oder gar einen Alltag im Straßenverkehr achten müssen. Auch Hollywood war natürlich wenig zimperlich beim Bau ihres Filmautos. Die Requisiteure ersetzten zum Beispiel die leicht gewölbte Heckscheibe der Fahrer kabine durch ein im 90-Grad-Winkel abgekantetes Blech, um gut 15 Zentimeter mehr Platz für ihren Heckaufbau zu gewinnen. Viele Replikat-Konstrukteure tun es den Requisitenbauern gleich. Josef dagegen hat für seinen wandlungsfähigen Wagen den Heckaufbau um dieses Stück kleiner skaliert, damit er seine Heckscheibe behalten kann. Das Auto ist nach hinten ohnehin schon unübersichtlich genug. Die Seitenscheiben, die im Film einfach komplett entfernt wurden, hat er mit Schnellverschlüssen ausgestattet, damit er sie schadenfrei entfernen und wieder dicht einsetzen kann. Auch die Motorhaube hinten wurde mit Flügelmuttern versehen, damit er sie schnell (de-)montieren kann.

Anfassen erlaubt

Ob Convertible oder dauerhafter Umbau – die DeLoreans sind häufiger auf Messen zu sehen, denn auch die Fans sollen sich an der fertigen Arbeit erfreuen können. In einem Wagen liegen über den Sitzen sogar Schonbezüge, damit höflich fragende Besucher sich auch selber einmal hineinsetzen und für ein Bild posieren können. Diese Art der Verwendung ihres Replikats hat Josef dazu gebracht, bemerkenswert stabil zu konstruieren: „Wir wollen überall weg vom Plastik, hin zum Metall.“ Denn die Fans fassen die Zeitmaschine eben auch an, und anders als bei anderen Replikaten soll das auch möglich sein, ohne dass die Aufbauten gleich kaputtgehen.

Josef zeigt mir dazu Teile aus Kunstharz. Formenbau und Guss mit gefärbtem Kunstharz gehören zu den wichtigsten Konstruktionstechniken bei Einzelstücken, denn die Technik ist einfach erlernbar, billig, vielseitig und ungefährlich. Josef hat einige Teile am DeLorean nachgebaut: zum Beispiel die Stecker, die an mehreren Stellen verwendet werden. Diese alten Wechselstrom-Stecker kann man in den USA kaufen, sie sind aber teuer und damit zu schade dafür, abgesägt zu werden, wie es für das Filmauto eben gemacht wurde. Deshalb hat Josef die Einzelteile des Steckers in Silikon eingegossen, um eine Form herzustellen. In diese Form gießt er entsprechend gefärbtes Kunstharz zusammen mit einem Härter. Wenn das Werkstück ausgehärtet ist, kann er es aus der flexiblen Form einfach herausnehmen und die Form für den nächsten zu bauenden Stecker wiederverwenden.

So flexibel die Methode auch ist, sie hat auch ihre Schwächen, die in den Eigenschaften des Materials liegen. Das zeigt sich etwa hinten an der kleinen Plutoniumkammer aus einer Radkappe. Die Filmemacher legten damals oben einen Turbinenring drauf, den sie irgendwo gefunden hatten. Den finden Fans in Deutschland natürlich nicht so ohne weiteres. Deshalb gießen sie ihn nach. Josefs aus Kunstharz gegossene Plutoniumkammer kann man öffnen wie im Film – aber nicht oft. Mittlerweile sieht der Gießharz-Abdruck des Turbinenrings ganz schön abgegrabbelt aus. Stücke sind an dünnen Stellen herausgebrochen und der gelbe Verschluss muss sehr vorsichtig angefasst werden.

Für eine verbesserte Version arbeitet Josef deshalb mit Aluminium. Da er in einer Sportgerätefirma arbeitet, die viel aus Alu herstellt, konnte er sich die Verarbeitung des Metalls von Fachleuten zeigen lassen. Er hat den Deckel der Plutoniumkammer komplett aus Alu-Blechen sowie gedrehten und teilweise verschweißten Teilen nachgefertigt. Das hält bis zum jüngsten Tag. Nur die Turbinenschaufeln stehen in seinem Replikat steiler als im Film, weil sein Schweißgerät die Schweißpunkte sonst nicht erreicht hätte.

Time Machine Makers

Die größte Schwierigkeit beim Nachbau eines Film-Props (Requisite) liegt allerdings darin, dass keine Dokumentation existiert. „Es gibt ja kein Buch Building a Time Machine for Dummies, es gibt überhaupt sehr wenig Daten“, sagt Josef. „In den USA existiert ein kleines Grüppchen ambitionierter Umbauer, aber die sind unheimlich verschlossen.“ Deshalb musste er aus an die Wand projizierten Filmszenen Skizzen abnehmen und diese in Relation zu Maßen an seinem Auto setzen: Wenn der Blinker diese Maße hat, muss dieses Anbauteil jene haben. Und weil er die Geheimniskrämerei der anderen Bastler so ätzend fand, will er die ermittelten Werte gegen eine kleine Spende an ein Kinderhilfsprojekt in Kambodscha weitergeben. Das soll sicherstellen, dass sich nur Bastler melden, die es ernst meinen.

Mit den wenigen Umbauern in Deutschland tauscht sich Josef mittlerweile schon recht rege darüber aus, wo man welche Schraube herbekommen oder wie man etwas verbessern könnte. „Das ist ganz schön. Es ist ein Grüppchen von Makern geworden.“ Josef Hesse selbst würde ich als einen hochleveligen Maker beschreiben, mit den typischen Herzensmaschinen seiner Generation. Er hat die Make im Abo, er sammelt alte Arcade-Automaten, die er repariert, er hält überhaupt Technik am Laufen, vom Super Nintendo bis zum Lada Niva, und das alles, seit er einen Lötkolben richtig herum halten kann. Er hat Spaß an Technik, aber noch einen weiteren Antrieb: „Ich finde diese Wegwerfkultur scheußlich.“ Ich kann mir keinen besseren Pfleger einer DeLorean-Zeitmaschine vorstellen. —pek