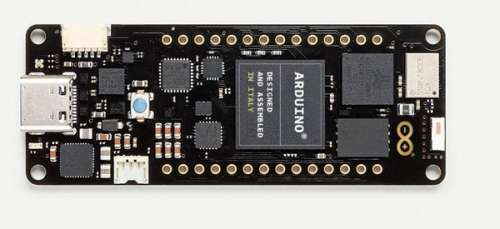

Portenta H7

Grafikfähiges Arduino-Board für KI

Auf dem neuesten, ab Ende März lieferbaren 68mm × 25mm großen Arduino-Board (MKR-Formfaktor) steckt eine Menge Hardware. Am auffälligsten ist der Prozessor – richtig: Prozessor und nicht Mikrocontroller. Es handelt sich um einen zweikernigen STM32H747, dessen M7- und M4-Kerne mit 480MHz beziehungsweise 240MHz und mit 8 bis 64 MByte SDRAM arbeiten sollen. Dafür braucht dieses Board nun auch ein Betriebssystem namens ARM Mbed OS, das in der Lage sein soll, neben MicroPython- und JavaScript-Anwendungen auch Arduino-Sketches laufen zu lassen. Außerdem wird TensorFlow Lite unterstützt: Arduino soll damit nun KI-fähig werden.

Weitere Highlights sind die Display- und Kamera-Anschlüsse sowie eine enorme Anzahl an IO-Ports, die nun an zwei je 80poligen High-Density-Konnektoren auf der Unterseite der Platine liegen. Dort sollen unter anderem 100MBit-Ethernet, vier UARTs, drei AD-Wandler (16bit) und 2 DA-Wandler (bis 1MHz) anliegen. Über den USB-Port erfolgt der Display-Anschluss, die Spannungsversorgung und Datentransfer als Host oder Device.

Neben WLAN (802.11b/g/n) und Bluetooth (5.1) stecken auf der Karte auch noch ein Battery Charger für 3,7V-LiPo-Zellen. Der Stromverbrauch soll sich im Standby-Modus bis auf 2,95 µA senken lassen.

Die technische Dokumentation inklusive der Port-Belegung finden Sie online (siehe Link). —hgb