Test Linux Mint 19 Tara: Frischer Ubuntu-Unterbau und Snapshot-Funktion

Linux Mint Tara kommt mit einer aktuelleren Softwareausstattung. Durch die tiefere Integration von Systemschnappschüssen verschwindet indirekt ein alter Makel.

- Thorsten Leemhuis

Ende Juni erschien Linux Mint 19 Tara. Das Aushängeschild der neuen Version ist ein grundlegend überarbeiteter Willkommensbildschirm. Dort animiert die auf Ubuntu aufbauende Linux-Distribution jetzt noch stärker zur Einrichtung von Systemschnappschüssen. Für solche hat Mint bereits bei 18.3 das Werkzeug Timeshift eingebaut, das es auch für andere Distributionen gibt. Es erzeugt zu festgelegten Zeiten oder vor Updates Snapshots des ganzen Dateisystems. Dadurch kann man einen früheren Systemstand zurückholen, falls bei einer Aktualisierung oder einer Konfigurationsänderung irgendwas kaputtgeht.

Sollte das System allerdings nicht mal mehr booten, braucht man zum Wiederherstellen ein Live-Linux und eine Reihe von Kommandozeilenbefehlen. Die Distributionen des Suse-Universums haben das komfortabler gelöst, denn dort lassen sich ältere Systemstände via Boot-Manager starten; diese Distributionen trennen die Betriebssystemumgebung zudem besser von Logdateien, Datenbanken und anderen zur Laufzeit entstehenden Daten, damit die bei einem Rollback erhalten bleiben.

Mehrere Gigabyte für den ersten Snapshot

Standardmäßig arbeitet Timeshift mit dem dateisystemunabhängigen Synchronisationswerkzeug Rsync. Für den ersten Snapshot sind da schnell sechs bis zehn Gigabyte belegt; bei einem Kurztest war es sogar noch mehr, weil Timeshift nicht mit den von Flatpaks viel genutzten Hardlinks harmoniert.

Alternativ kann Timeshift auch das Dateisystem Btrfs nutzen, bei dem Snapshots deutlich weniger Platz einnehmen. Das Btrfs-Volume muss dazu aber ein spezielles, vom Installer normalerweise automatisch angelegtes Layout aufweisen. Aufgrund solcher Fallstricke empfiehlt sich vor der Installation ein Studium der Timeshift-Dokumentation.

Bekannter Aktualisierungs-Makel beseitigt

Für einige Anwender war Linux Mint aus einem Grund seit Jahren ein No-Go: Die grafische Aktualisierungsverwaltung hat von den Machern als "gefährlich" eingestufte Updates verborgen, wenn man bei der Ersteinrichtung die Konfigurationsvorgaben abnickte. Der Kernel und der X-Server-Stack wurden dann nie aktualisiert, obwohl gerade die häufig kritische Lücken aufweisen; die Mint-Macher reduzierten so aber das Risiko von Update-Problemen erheblich.

Ferner gab es "sensible" und "große" Updates, die das Update-Programm immerhin zur Wahl stellte, standardmäßig aber nicht einspielte. Aufgrund der tiefen Integration von Snapshots haben die Mint-Macher das Verfahren nun verworfen: Der Updater spielt in der Default-Konfiguration jetzt alle Aktualisierungen ein, sofern man nicht eingreift. Außerdem kann man in der grafischen Aktualisierungsverwaltung jetzt die automatische Systemaktualisierung konfigurieren.

Die Mint-Entwickler setzen auf Flatpack

Linux Mint ist im Wesentlichen ein Ubuntu, das die Mint-Entwickler mit anderen Desktops, einer Handvoll von Gnome abgeleiteten Anwendungen ("X-Apps") sowie Mint-eigenen Verwaltungstools aufpeppen. Trotz der engen Verwandtschaft meidet Mint das bei Ubuntu immer zentraler werdende Linux-App-Format Snap. Stattdessen setzen die Mint-Macher auf Flatpak und aktivieren die zugehörige Verteilplattform Flathub sogar standardmäßig.

Ferner zeigt die Softwareverwaltung Mintinstall jetzt auch Programme an, die in den aktivierten Flatpak-Repositories liegen. Die Softwareverwaltung ist von jener abgeleitet, die Gnome und Ubuntu Desktop einsetzten. Bei Mint zeigt es allerdings nicht nur Anwendungen an, sondern alle in Repositories verfügbaren Pakete. Mintinstall ist dadurch flexibler, zugleich aber erheblich unübersichtlicher: Wer etwa nach "LibreOffice" sucht, um es via Flathub zu installieren, muss den richtigen Eintrag zwischen 125 Suchergebnissen aufspüren.

Proprietäre Anwendungen lassen sich leicht installieren

Da Mint 19 auf Ubuntu 18.04 aufbaut, ist die Softwareausstattung deutlich moderner als bei Mint 18.3, das auf Ubuntu 16.04.4 basiert. Statt LibreOffice 5.1, GCC 5.4 und viel anderer Software aus dem Frühjahr 2016 liegen nun etwa LibreOffice 6.0 und GCC 7.3 bei. Wie bei Mint gewohnt, stehen in der Softwareverwaltung auch Google Earth, Dropbox, Spotify und zahlreiche andere proprietäre Anwendungen zur einfachen Installation bereit, denen man bei anderen Distributionen oft mühsam hinterherlaufen muss. Mint spielt sogar Treiber für das exFAT-Dateisystem automatisch ein, die andere Distributionen aus Angst vor Patentklagen meiden. Nvidias proprietärer Grafiktreiber lässt sich ähnlich leicht nachrüsten wie bei Ubuntu.

Linux Mint 19 gibt es in drei Spielarten, die Cinnamon 3.8, Mate 1.20 und Xfce 4.12 als Bedienoberfläche nutzen. Die Mint-Macher betonen, die beiden erstgenannten Desktops würden besonders hochauflösende Bildschirme besser unterstützen. Der HiDPI-Support ist bei beiden Desktops aber dennoch dürftig, daher funktionieren krumme Skalierungsfaktoren wie 1,5 oder 1,66 ebenso wenig wie eine bildschirmspezifische Vergrößerung. Es gelingt nur eine doppelt so große Darstellung – die dafür zuständige Einstellung versteckt sich bei beiden aber tief in der Optionsvielfalt der Systemsteuerung.

Der komplizierte Upgrade-Prozess von Linux Mint

Es fehlt nach wie vor ein grafisches Tool, mit dem man von älteren Mint-Versionen auf die neue umsteigen könnte. Stattdessen muss man einige Kommandozeilenbefehle ausführen, die eine Upgrade-Anleitung auf einer Webseite der Mint-Community erläutert, die erst einige Tage nach dem neuen Mint erschienen ist. Im Vergleich zu anderen Mainstream-Distributionen wirkt das archaisch: Der Upgrade-Prozess ist alles andere als trivial und birgt für Linux-Novizen allerlei Fallstricke.

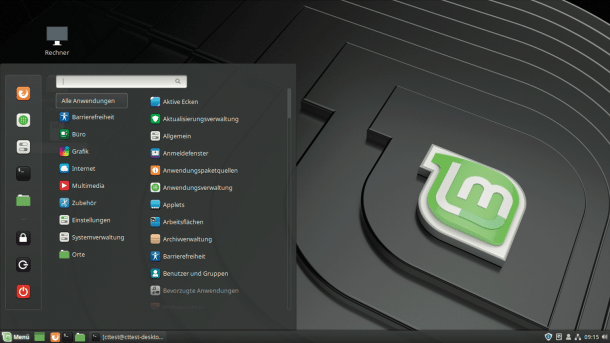

Linux Mint 19 "Tara" (15 Bilder)

Die mächtigen Systemverwaltungswerkzeuge von Mint fragen im Betrieb deutlich häufiger nach dem Passwort als jene von Ubuntu. Die Aktualisierungsverwaltung drängt zur Konfiguration lokaler Spiegelserver; viele andere Distributionen wählen einfach automatisch einen nahegelegenen Mirror.

Firefox nutzt aufgrund eines Deals mit den Mint-Machern standardmäßig Yahoo als Suchmaschine. Wer lieber Google möchte, kann in den Firefox-Einstellungen aber nicht einfach umstellen, denn den Eintrag haben die Mint-Macher entfernt. Man kann ihn aber über "Weitere Suchmaschinen" hinzufügen, wenn man bei der anschließend angezeigten Webseite auf das Google-Icon klickt, das sich in einer langen Reihe von Suchmaschinen versteckt.

Optionale Verschlüsselung mit eCryptfs

Mit dem Ubuntu-18.04-Unterbau hat Linux Mint viele Neuerungen bekommen, die Ubuntu in den letzten zwei Jahren erhalten hat. Dadurch nutzt Mint zum Swappen jetzt beispielsweise standardmäßig eine Datei statt einer eigenen Partition. Der Installer unterscheidet sich nur in Details; anders als Ubuntu 18.04 bietet Mint beim Anlegen eines Benutzers aber nach wie vor eine Option, um die Daten mit eCryptfs zu verschlüsseln. Die Distribution schickt indes keine Informationen zum System zu den Entwicklern, wie es Ubuntu 18.04 machen möchte.

Die bislang erhältliche Variante mit Plasma-Desktop des KDE-Projekts haben die Mint-Entwickler aufgegeben: Das Projekt will sich auf Bedienoberflächen konzentrieren, die wie die Mint-Werkzeuge auf der Grafikbibliothek GTK+ aufbauen. Die verbliebenen drei Varianten sind für 32- und 64-Bit-x86-Systeme erhältlich. Alle Ausführungen will das Linux-Mint-Projekt knapp fünf Jahre unterstützen. Da sich Mint stark auf die Repositories von Ubuntu 18.04 verlässt, kann man sich auch bei Mint leicht Software einfangen, die bereits beim Release keine rechte Pflege mehr enthält und potenziell Sicherheitslücken aufweist.

Fazit: Für Neulinge wäre weniger oft mehr

Linux Mint genießt den Ruf, das bessere Ubuntu zu sein. Zugleich gilt es als besonders einsteigerfreundlich. Bis zu einem gewissen Grad stimmt die Einstufung. Bereits die klassischen Desktop-Layouts machen Neulingen den Einstieg einfach. Auch die Ersteinrichtung gelingt leicht, denn bekannte proprietäre Anwendungen lassen sich ebenso simpel installieren wie Codecs für gängige Audio- und Videoformate.

An anderen Stellen wird Mint seinem Ruf allerdings nicht gerecht. Für Neulinge ist weniger oft mehr, daher sprechen die vielen Einstellmöglichkeiten und Systemverwaltungswerkzeuge eher fortgeschrittene Nutzer an. Außerdem zeigen sich bei Mint immer wieder Stellen, wo Feinschliff fehlt. Hinzu kommt das umständliche Upgrade-Prozedere.

Wer erste Gehversuche mit Linux wagen will, mit Computern aber häufiger seine Schwierigkeiten hat, ist daher mit Ubuntu besser bedient. Mint stellt aber eine gute Ubuntu-Alternative für Nutzer dar, die neben den dort verwendeten Desktops auch viele Einstellmöglichkeiten schätzen. Unter der Haube ist und bleibt Mint aber halt Ubuntu – wer experimentierfreudiger ist, sollte eher zu Debian, Fedora oder einem Arch-Derivat wie Antergos greifen. Die Distributionen finden Sie wie auch Linux Mint auf heise Downlaods. (thl)