Satelliten: Livestream aus dem All

Hunderte neuer Mini-Satelliten sind in den vergangenen Jahren ins All gestartet. Ihre Bilder können helfen, Waldbrände und Fluten in den Griff zu bekommen, wecken aber auch Begehrlichkeiten bei Militär und Nachrichtendiensten.

(Bild: NASA)

- Alexander Stirn

104 auf einen Streich. Genau 104 Satelliten, die meisten nicht größer als ein Schuhkarton, hat eine einzige indische Rakete vom Typ PSLV im Februar vergangenen Jahres in einer niedrigen Erdumlaufbahn ausgesetzt. Weltrekord – und ein sicheres Zeichen, dass das Satellitengeschäft im Umbruch ist.

Schwärme im Orbit

Jahrzehntelang war die Branche ein reichlich exklusiver Club. Nur wenige Unternehmen konnten es sich leisten, riesige und entsprechend teure Erdtrabanten ins All zu schicken. Die Satelliten, im Schnitt mehr als zwei Tonnen schwer und mitunter so groß wie ein Reisebus, funktionierten zwar annähernd perfekt, ihr Bau und ihr Start waren allerdings so aufwendig, dass nur wenige Späher die Erde ins Visier nehmen konnten. Die Abdeckung aus dem All ließ folglich zu wünschen übrig.

Das ändert sich gerade grundlegend. Kleine Trabanten, wie die sogenannten Cubesats, machen sich im Orbit breit. Klein- und Kleinstsatelliten können zwar in der Regel sehr viel weniger, sie sind dafür aber nur wenige Kilogramm schwer, haben in ihrer einfachsten Form nur eine Kantenlänge von jeweils zehn Zentimetern und können dadurch – wie beim Start der indischen PSLV-Rakete – in rauen Mengen ins All bugsiert werden. Eine zweite Entwicklung ist aber mindestens ebenso wichtig: Neue technische Lösungen automatisieren die Auswertung der Satellitenaufnahmen zunehmend. Künstliche Intelligenz ersetzt den menschlichen Blick, denn von Hand analysieren lassen sich die Unmengen von Daten längst nicht mehr.

Satellitenbilder vom Schwarm (16 Bilder)

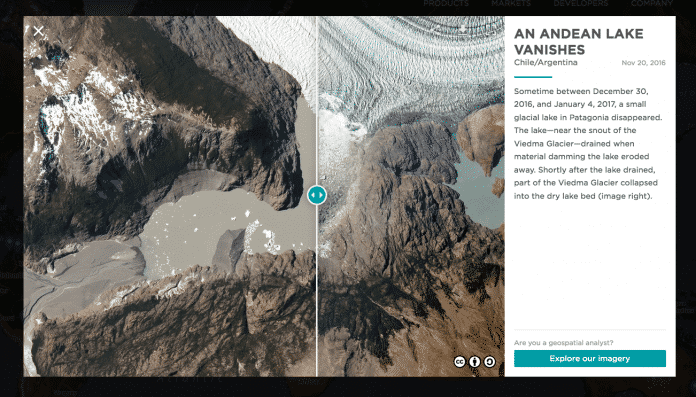

Ein Andensee verschwindet

(Bild: Planet Labs / cc by-sa 4.0 )

Erdbeobachtung in Echtzeit

Insbesondere in der Erdbeobachtung eröffnet das völlig neue Möglichkeiten. Große Satellitenflotten, geschickt um den Globus verteilt, können Waldbrände und Überschwemmungen beinahe in Echtzeit entdecken – genauso wie die Folgen des Klimawandels. Sie helfen Ökonomen, weltweite Warenströme zu verfolgen. Sie wecken allerdings auch Begehrlichkeiten bei Militärs und Nachrichtendiensten.

"Wir können tägliche Veränderungen auf der Erde nur dann beobachten, wenn wir auch täglich frische Bilder haben", sagt Marcus Apel, Strategiechef für Europa beim kalifornischen Start-up Planet. Dem Unternehmen aus dem Silicon Valley, dessen Europazentrale am Berliner Kranzlereck liegt, gehörten allein 88 der 104 Satelliten, die im vergangenen Jahr vom indischen Satish-Dhawan-Raumfahrtzentrum ins All gebracht wurden. Doves – auf Deutsch: Tauben – nennt Planet die gut vier Kilogramm schweren Mini-Satelliten mit den Abmessungen von drei Cubesats.

Ihre Bahnen ziehen die Späher in einem etwa 500 Kilometer hohen, sogenannten sonnensynchronen Orbit. Dieser führt beinahe über die Pole und ist so ausgerichtet, dass er mit der Rotation der Erde übereinstimmt. Dadurch überfliegen sie jeden Punkt der Erdoberfläche Tag für Tag zur selben Uhrzeit. Eine starr nach unten gerichtete Kamera nimmt dabei kontinuierlich Bilder auf. Wenig später folgt im gleichen Orbit, wie an einer Perlenkette, die nächste Taube.

Satellitenbilder mit 70 Zentimetern Auflösung

Da sich die Erdkugel derweil weitergedreht hat, fotografiert sie die direkt daneben liegenden Örtlichkeiten. Linie für Linie entsteht so ein Bild der kompletten Landmasse des Planeten. Und das Tag für Tag, mit einer Auflösung von drei bis fünf Metern. Die Kameras können neben dem sichtbaren Licht auch Infrarotstrahlung aufnehmen. Wer höher aufgelöste Bilder benötigt, kann auf 13 sogenannte Skysats zurückgreifen, hochgenaue Satelliten mit 70 Zentimetern Auflösung. Im April 2017 hat sie eine Google-Tochter von Planet übernommen.

Geschrumpfte Schaltkreise, hochauflösende Mini-Kameras, leistungsfähige Batterien und Solarzellen haben das möglich gemacht. Aber auch eine komplett neue Denkweise. "Agile Aerospace", nennt Apel das Prinzip – agile Luft- und Raumfahrt, analog zur agilen Software-Entwicklung. Statt wie bislang alle Systeme mehrfach redundant auszulegen, statt jede Schraube monatelang für den Einsatz im All zu qualifizieren und dadurch viel Zeit und noch mehr Geld zu verpulvern, zeigen die neuen Raumfahrtunternehmen Mut zur Lücke – und zum Scheitern: Startunfälle sind in diesem Zeitalter nicht mehr als ein Schluckauf. Früher bedeuteten sie eine Katastrophe, schließlich waren Milliardeninvestitionen Schrott, und ein Nachbau dauerte mehrere Jahre. Als aber im Oktober 2014 eine amerikanische Antares-Rakete explodierte und Planet 26 Satelliten auf einen Streich verlor, hat das Unglück den Ausbau der Satellitenflotte nur um wenige Monate verzögert.

Erreichen sie das All, fordern der geringe Preis und der simple Aufbau natürlich ihren Tribut: Die Lebensdauer der Späher ist auf drei bis vier Jahre begrenzt. Rund 285 Satelliten hat Planet seit 2013 gestartet, gut 200 Tauben sind aktuell noch am Leben. Aber am Ende macht es die Menge: Fällt einer der nur 30 Zentimeter langen Satelliten aus, übernimmt einfach ein anderer dessen Aufgabe. Oder es werden ein paar neue Tauben losgelassen.

Mehr als 6200 Satelliten in den nächsten zehn Jahren

Die kurzen Zyklen geben Planet zudem die Möglichkeit, die Hardware, derzeit Version 13, ständig weiterzuentwickeln. "Ich glaube nicht, dass wir jemals einen Start hatten, bei dem nichts an den Satelliten verbessert worden war", sagt Apel. Für die Zukunft sind Fortschritte bei den aufgenommenen Wellenlängen denkbar, bei der Datenübertragung, bei den sogenannten Reaktionsrädern, die dem Satelliten einen kleinen Drehimpuls verpassen und damit der Steuerung dienen. Auch Triebwerke könnten die Späher irgendwann einmal bekommen.

Planet, im Jahr 2010 von drei ehemaligen Ingenieuren der US-Raumfahrtbehörde Nasa ganz klischeehaft in einer Garage in San Francisco gegründet, ist das einzige Satellitenunternehmen, das seinen Kunden eine tagesaktuelle Abdeckung der Landmassen der Erde verspricht. Es ist aber nicht allein. Mehr als 500 Mini-Satelliten sind schon heute rund um den Globus unterwegs. Unternehmen wie Spire oder Fleet verfolgen die Transpondersignale von Schiffen und Flugzeugen oder helfen, Wettervorhersagen zu verbessern. Künftig sollen sie zudem Milliarden von Sensoren und schlaue Geräte in entlegenen Regionen der Welt mit dem globalen Computernetzwerk verbinden – als Teil des Internets der Dinge. Mehr als 6200 kleine Satelliten, so Schätzungen des auf Raumfahrt spezialisierten Beratungsunternehmens Euroconsult, könnten in den nächsten zehn Jahren gestartet werden. Ein Markt von mehr als 30 Milliarden Dollar.

Das Geschäftsmodell wird – auf lange Sicht – allerdings nur unter zwei Bedingungen funktionieren. Erstens müssen sich auch die nötigen Raketen finden lassen. In der Vergangenheit war das gar nicht so einfach. Seine ersten Taubenschwärme, auf Englisch "flocks" genannt, hat Planet noch von der Internationalen Raumstation ISS losgelassen. Sie besitzt eine spezielle Startvorrichtung für Cubesats. Die meisten Doves sind allerdings per Anhalter ins All gekommen: Wenn beim Start eines großen Satelliten noch etwas Platz ist, verkaufen Raketenbetreiber solche Mitfluggelegenheiten gern an Cubesat-Konstrukteure.