Schritt für Schritt zum künstlichen Leben

Forscher wollen wissen, wie Leben auf der Erde entstand – indem sie künstliche Zellen erschaffen, die vielleicht sogar einmal mehr können, als die Natur vorsieht. Wie gehen sie dabei vor? Eine Anleitung in fünf Schritten.

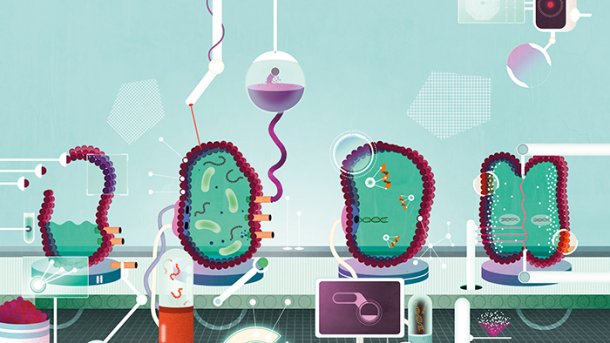

(Bild: Mathis Rekowski)

- Jens Lubbadeh

Was haben eine Spinne, ein Nashorn und ein Tuberkulose-Bakterium gemeinsam? Sie sind Materie, die sich auf eine bestimmte Art und Weise selbst organisiert und permanent Energie verbraucht, um ihre Form zu erhalten und sich zu vermehren.

Entwicklung, Selbsterhalt, Fortpflanzung – wir nennen es Leben. Vor dreieinhalb Milliarden Jahren begann es auf der Erde, Zellen entstanden, pflanzten sich fort, taten sich zu mehrzelligen Lebewesen zusammen. Aber das Leben ist nur einmal entstanden. „Omnis cellula ex cellula“, erkannte Rudolf Virchow im Jahr 1855, jede Zelle ist aus einer anderen hervorgegangen. Wie genau unbelebte Materie sich zu belebter organisierte, ist das große Mysterium der Biologie. Wer es versteht, kann nicht nur eines der großen Rätsel der Erdgeschichte lösen – sondern der Evolution eine ganz neue Richtung geben. Forscher könnten künstliche Zellen erschaffen, die Medikamente herstellen, Treibstoff produzieren, man könnte sie zu künstlichen Blut- und Immunzellen ausbauen oder zu fernen Planeten schicken, um dort lebensfreundliche Bedingungen zu schaffen. Wie aber lassen sich künstliche Zellen herstellen? Welche Grundbausteine sind nötig, welche verzichtbar – und wie sähe ein Produktionsprozess aus? Eine Anleitung in fünf Schritten:

1. Die Hülle – Leben braucht geschützten Raum

Zellen sind chemische Fabriken. Wie echte Fabriken haben sie Wände. Bei Zellen bestehen sie im Wesentlichen aus Fettsäure- Molekülen. Sie bilden eine doppelschichtige Membran, die auf der Oberfläche wasserabweisend und im Inneren fettabweisend ist – was die Membran zu einer wirkungsvollen Barriere macht. Substanzen können sie nur durch spe - zielle Kanäle, Transporter und Pumpen passieren. Um die Membran nachzubauen, hat der niederländische Wissenschaftler Cees Dekker von der Universität Delft einen sogenannten Mikrofluidik-Chip gebaut. Er besteht aus mikroskopisch kleinen Kanälen. In einem fließt der Alkohol 1-Octanol, in zwei weiteren die Fettsäuren. Am Ende vereinen sich die winzigen Kanäle und bilden alkoholgefüllte Fettbläschen, sogenannte Liposomen. Diese lösen sich wie Seifenblasen vom Mikrofluid-Chip und sind nur 5 bis 20 Mikrometer (20 Millionstel Meter) groß. Damit stimmt die Größenordnung, Zellen messen zwischen einem und 30 Mikrometer. Wenige Minuten nach der Erstellung des Liposoms schnürte sich der Alkohol als Tröpfchen ab, nur das reine, flüssigkeitsgefüllte Liposom blieb übrig. In dieses konnte Dekker beliebige Substanzen hineinschleusen.

2. Der Stoffwechsel – ohne Energie läuft nichts

Aber diese Techniken produzieren nur leere Zellen, ihnen fehlt das Kraftwerk, um den Stoffwechsel zu starten. Am einfachsten wäre es, ihr natürliches Kraftwerk, also die Mitochondrien, einzuschleusen. Dann ließen sich die Zellen recht einfach füttern. Tobias Erb vom Max-Planck-Institut für terrestrische Mikrobiologie in Marburg reicht das allerdings nicht. Er will, dass künstliche Zellen die Photosynthese beherrschen, also Sonnenlicht nutzen, um Kohlendioxid aus der Luft in Biomasse umzuwandeln. Sie wären energieautark, „denn Sonnenlicht ist nachhaltig überall verfügbar“.

Zu Erbs Leidwesen ist die natürliche Photosynthese jedoch nicht sonderlich effizient. „Nehmen Sie zum Beispiel das Enzym Rubisco. Es bindet das CO2, aber es arbeitet langsam und macht Fehler, bindet manchmal Sauerstoff statt CO2.“ Der Forscher machte sich deshalb auf die Suche nach einem effizienteren Enzym. Tatsächlich wurde er in einem Bakterium fündig.

Als er es in die Photosynthese-Maschinerie einbaute, zeigte sich jedoch, dass diese Änderung allein nicht ausreichte. „Es ist wie beim Fußball“, sagt Erb. „Zusammengekaufte Top-Spieler müssen nicht zwangsläufig gut zusammenspielen.“ Enzyme können sich gegenseitig hemmen, brauchen unterschiedliche Temperaturen und pH-Werte. Erb designte einen ganz neuen Syntheseweg. Die Einzelteile suchte er sich in einer riesigen Gendatenbank zusammen, er bediente sich im kompletten Repertoire der Evolution. „Am Ende hatten wir 17 Enzyme aus neun unterschiedlichen Arten ausgesucht“, sagt Erb. Auch eines aus der menschlichen Leber war darunter. Drei der Enzyme baute er sogar um, damit sie besser in den neuen Stoffwechselweg passten. Am Ende der Designer-Photosynthese steht nicht Glukose, sondern mit der Apfelsäure, auch Malat genannt, ein anderes energiereiches Molekül.

Nach dem „Intelligent Design“ ging es an den Realitätstest: Erb kippte die 17 Enzyme mit Chlorophyll zusammen, das er aus Spinatzellen gewann, dann beschien er das Reagenzglas mit Tageslicht – und tatsächlich: Nach einigen Versuchen lief die künstliche Photosynthese an. Sie war tatsächlich schneller und effizienter als in einer Pflanze. „Aber nach zweieinhalb Stunden kam die Reaktion zum Erliegen“, sagt Erb. Seine Vermutung: „Das Malat hemmt das Ausgangsenzym.“ Erb sucht nun nach Möglichkeiten, das Malat abzutransportieren. „Man könnte es über ein Transporterprotein in der Membran aus der Zelle schaffen.“ Oder man verwandelt es in eine unlösliche Substanz, die chemisch nicht mehr aktiv ist und die Reaktion nicht stört. Wenn Erb auch das geschafft hat, ist er einen großen Schritt weiter. Am Ende angelangt ist er aber noch nicht. Denn die Umwandlung von Kohlendioxid in Biomasse, die sogenannte Dunkelreaktion, ist nur eine Hälfte der Photosynthese. Die andere findet bei Tag statt, heißt Lichtreaktion – und sie ist die eigentliche Energiegewinnung aus der Sonne. Die Pflanzen überführen die Strahlungsenergie in das Molekül ATP (Adenosintriphosphat), den universellen Energieträger aller lebenden Zellen.

Diesen Prozess in eine synthetische Zelle einzubauen wäre weitaus schwieriger, sagt Arren Bar-Even vom Max-Planck- Institut für molekulare Pflanzenphysiologie in Potsdam. „Die Lichtabsorption mit dem Chlorophyll ist äußerst kompliziert.“ Als einfachere Alternative schlägt Bar-Even Rhodopsin vor, das auch im menschlichen Auge vorkommt. Allerdings ist es weniger effizient als Chlorophyll. Man müsste also auch dieses Pigment neu designen. Bar-Even hält es daher für sinnvoller, auf Energieautarkie zu verzichten und die künstlichen Zellen einfach zu füttern.

(jlu)