Death Stranding im Test: Wenn der Paketbote sein Kind mit zur Arbeit bringt

Embryos in Brutkasten-Rucksäcken, Handgranaten aus Urin: Death Stranding ist sensationell außergewöhnlich. Aber macht es auch Spaß?

Dieser Artikel ist spoiler-frei.

Die meisten Videospiele mit großem Budget sind konzeptionell langweilig – damit die Kassen sicher klingeln, soll die Kundschaft vorher möglichst genau wissen, was sie erwartet. Heraus kommt dabei dann das drölfte Fifa oder das 16. Call of Duty (kein Scherz, "Modern Warfare" ist wirklich der 16. Teil). Das von Metal-Gear-Solid-Erfinder Hideo Kojima entwickelte Death Stranding für PS4 (ab sofort) und PC (Sommer 2020) pfeift auf diese Videospiel-Sicherheitsregeln. Trotz etlicher vorab veröffentlichter Promotion-Videos war völlig unklar, was das nun eigentlich für ein Spiel sein soll. Irgendwas mit Norman Reedus (bekannt aus The Walking Dead) und Babys in transportablen Brutkästen – aber das war's dann auch mit den konkreten Infos.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes Video (TargetVideo GmbH) geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (TargetVideo GmbH) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Was will es?

Was Death Stranding zu sagen hat, passt jedoch auch in keinen Drei-Minuten-Trailer: Das Spiel gibt sich nicht mit der schnöden "Einsamer Held rettet im Alleingang die Welt vor dem Untergang"-Formel zufrieden; sondern will ganz viel über die Gegenwart erzählen. Über das politische Klima in den USA, über die Spaltung der Gesellschaft, über Social-Media-Wahnsinn, über die "Gig-Economy"-Arbeitswelt, über das Unvermögen von Männern, mit Emotionen umzugehen, über die Verbindung von Leben und Tod. Obendrauf gibt es unzählige Referenzen auf Spiele, Filme, Bücher und Konsumprodukte.

Diese seltsame Kombination funktioniert zumindest auf erzählerischer Ebene erstaunlich gut. Die surreale Geschichte von Death Stranding ist fesselnd, faszinierend, berührend und manchmal sogar richtig lustig.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes YouTube-Video (Google Ireland Limited) geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (Google Ireland Limited) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

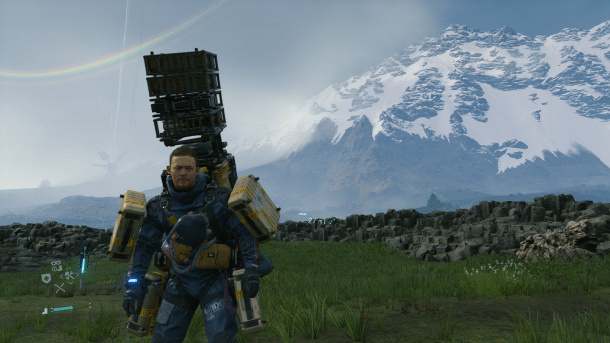

Dass sich die Symbiose aus Hochkultur und Trash so gut zusammenfügt, liegt nicht nur an den per Motion-Capture digitalisierten Schauspielern (neben dem erwähnten Norman Reedus auch Mads Mikkelsen und Lea Seydoux) sondern auch an der wirklich sensationellen Ästhetik und Technik. Die kargen Landschaften sehen unglaublich realistisch aus, die Animationen sind ausdrucksstark, das Sounddesign atmosphärisch. Zum Einsatz kommt die Decima-Engine, die zuvor unter anderem unter der Haube von Horizon Zero Dawn werkelte.

Was macht es?

Death Stranding spielt in einer von einer rätselhaften Katastrophe fast komplett dezimierten USA. Man verkörpert Sam Bridges, der beruflich sowohl als Paketzusteller als auch als Telekommunikationstechniker tätig ist: Er liefert Dinge aus und schließt die Empfänger dann auf Wunsch an das sogenannte chirale Netzwerk an. Sein Auftraggeber sind die United Cities of America, die sich zum Ziel gesetzt haben, das zerrüttete Land wieder zusammenzuführen. Das Problem: Nicht nur die lebendige Bevölkerung hat sich in den Haaren, sondern obendrein macht das Totenreich Stress – und zwar nicht mit läppischen Zombies, sondern mit furchteinflößenden Erscheinungen in jeglichen Formen und Farben.

Empfohlener redaktioneller Inhalt

Mit Ihrer Zustimmung wird hier ein externes Video (TargetVideo GmbH) geladen.

Ich bin damit einverstanden, dass mir externe Inhalte angezeigt werden. Damit können personenbezogene Daten an Drittplattformen (TargetVideo GmbH) übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung.

Als eine Art Frühwarngerät für diese Totenreich-Bewohner (im Spiel "BTs" genannt) nutzt der Protagonist einen Fötus, der in einer künstlichen Fruchtblase schwimmt. Dieses "BB", ausgesprochen "Bibi", hat eine mentale Verbindung zu seiner Mutter, die zwar hirntot ist, deren Körper aber immer noch am Leben gehalten wird. Das sind nur die bodenständigeren Teile der Geschichte, es wird noch viel, viel, viel abgedrehter. Unter anderem darf man aus seiner Notdurft Waffen herstellen, die (je nach Körperöffnung) "Granate Nummer 1" und "Granate Nummer 2" heißen. Der Late-Show-Moderator Conan O'Brien tritt im Spiel als Cosplayer mit einer Seeotter-Mütze auf. Als Energielieferant dienen ausschließlich seltsame Insekten ("Cryptobioten") und Monster-Energy-Drinks. Und das sind nur Dinge, die direkt am Anfang passieren.

Das große Leitmotiv des Spiels sind Verbindungen; zwischen Lebenden und Toten, zwischen Bewahrern und Progressiven und sogar zwischen einzelnen Spielern. Death Stranding hat zwar keine direkte Multiplayer-Funktion, aber man spürt permanent die Präsenz anderer Spieler. So kann man zum Beispiel mit Schildern indirekt kommunizieren, zum Beispiel "Achtung, BT-Gefahr" oder "Hier seid ihr richtig". Auch selbsterstellte Bauwerke wie Brücken und Leitern sind für andere Spieler sichtbar. Benutzt man ein von einem anderen Spieler erstelltes Objekt, hinterlässt man ein "Like" – je mehr Likes, desto besser steht man in der spielinternen Rangliste da, was aber letztendlich völlig egal ist.

Macht es Spaß?

Das Spiel erzählt seine Geschichte nicht nur über Cutscenes und Dialoge, sondern auch über die Mechaniken: So basieren anfangs die Waffen allesamt auf Seilen (Symbolik: Seil = Verbindung!). Vor allem besteht Death Stranding aber fast ausschließlich aus Spielmechaniken, die als schlechtes Gamedesign verschrien sind, zum Beispiel Fetch-Quests und Backtracking. Offenbar eine bewusste Entscheidung, zumindest sagte Schöpfer Hideo Kojima in einem Interview ganz offen, dass das Spiel erst in der zweiten Hälfte beginne, Spaß zu machen.

Ich brauchte 46 Stunden, bis der Abspann lief – ergibt also ungefähr 23 Stunden, die sich tatsächlich ein bisschen wie Arbeit anfühlten. Die Missionen bestehen zu 90% daraus, irgendetwas von a nach b (und oft auch wieder zurück nach a) zu bringen. Die einzige spielmechanische Herausforderung ist es, das Gepäck am Körper der Spielfigur auszubalancieren, sowie den sichersten und/oder schnellsten Weg zu finden. Item-Management und Wegfindung organisiert man in fast schon karikaturhaft überladenen Menü- und Kartenbildschirmen.

Trifft man unterwegs auf BTs oder auf andere Gegner macht man am besten sofort kehrt und versucht eine andere Route – darauf wird man vom Spiel schnell konditioniert: Konflikte sind unberechenbar, erfolgreiche Kämpfe bringen so gut wie keine Vorteile. Im Gegenteil: Erschießt man bestimmte Gegner, muss man deren Leichen aufwendig entsorgen. Das ist nicht nur nervig, sondern kostet auch Zeit – letztendlich umfährt man die Gegner also lieber weiträumig.

Nach etwa zehn Spielstunden gibt einem das Spiel erstmals die Möglichkeit, Konflikte gewaltsam zu bestreiten. Ab dann schaltet man permanent neue Waffentypen frei – die man aber gar nicht verwenden will, weil es mit Stealth und Ausweichen viel besser klappt. In meinem Spieldurchlauf passierte es häufiger, dass ich die verbesserte Variante einer Waffe bekam, die ich zuvor jedoch noch nie verwendet hatte. Was mich eigentlich motivieren sollte, war mir vollkommen egal.

Ohnehin pfropft das Spiel der im Kern völlig simplen Spielmechanik ("Fahre oder gehe von a nach b, passe dabei auf Gegner oder andere Hindernisse auf") immer mehr und kompliziertere Konzepte auf. So kann man beispielsweise Leitern, Brücken oder Seilbahnen bauen; aber warum, wenn man die Hindernisse meist auch einfach umgehen kann? Außerdem finden sich an problematischen Stellen meist bereits hilfreiche Bauwerke anderer Spieler.

Ist es ein gutes Spiel?

Gerade die erste Hälfte von Death Stranding ist mechanisch langweilig und frustrierend. Dennoch gelingt dem Spiel das Kunststück, dass man trotzdem weiterspielen will. Weil man wissen will, wie es weitergeht. Am Ende liefert das Spiel so viele überraschende Wendungen, WTF-Momente und emotionale Aufwühlungen wie vermutlich noch kein Titel zuvor. Death Stranding ist visuell und erzählerisch so besonders, dass es ziemlich sicher viele Jahre einen Ehrenplatz im kollektiven Gamingkultur-Gedächtnis haben wird – dank der hervorragenden Synchronisation auch in Deutschland.

Alleine die Idee, während fast des gesamten Spiels ein wehrloses Baby am Körper zu tragen, ist ein Geniestreich: Bei jeder Schießerei und bei jedem Sturz beginnt das Kind zu weinen und man muss es mit zärtlichem Hin- und Herschaukeln des Controllers beruhigen. Diese Spielmechanik ist anfangs nervtötend, geht einem aber immer mehr in Fleisch und Blut über. Und irgendwann hat man eine solch emotionale Verbindung zum virtuellen Baby aufgebaut, dass man das Beruhigungsschaukeln nicht mehr als lästige Pflicht ansieht – sondern als elterliche Selbstverständlichkeit.

Update: Call of Duty: Modern Warfare (2019) ist der 16. Teil der Spieleserie, nicht wie fälschlicherweise angegeben der 17. (jkj)