Moleküle falten

DNA lässt sich genauso kunstvoll falten wie Papier zu Kranichen. Das könnte eine große Hilfe werden auf dem Weg in eine neue Medizin.

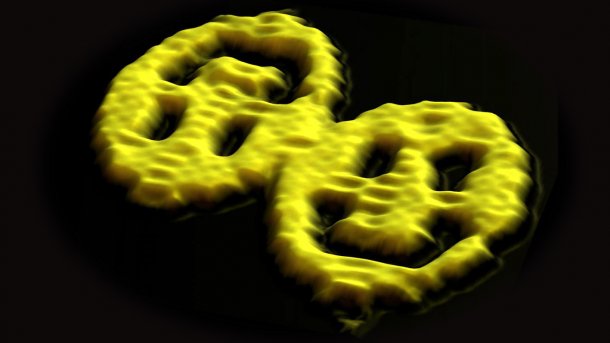

Smileys aus DNA: Anfang einer Zukunftstechnologie.

(Bild: Paul Rothemund)

- Nike Heinen

Es ist wie Zauberei. Paul Rothemund kippt zwei Flüssigkeiten ineinander, erhitzt sie – und schon schwimmen da 50 Milliarden Smileys. Smileys aus DNA. Der Professor für Bioengineering am California Institute of Technology hat einen Weg gefunden, DNA zu zwei- und dreidimensionalen Figuren zu falten. DNA-Origami, so hat er es getauft, nach der japanischen Papierfaltkunst. Seine Kunst ist jetzt 13 Jahre alt, und aus der kleinen Laborspielerei ist eine ernst zu nehmende Zukunftstechnologie geworden. Die Nanotechnik könnte demnächst Medikamente gezielt in die richtigen Zellen einschleusen oder erste Vorboten von Krebs für die Diagnose aus dem Blut fischen.

Rothemund macht sich dabei die unwiderstehliche Anziehungskraft der Bausteine des Lebens zunutze. Trennt man die zwei DNA-Stränge, dann finden deren Basen sich genau so wieder, wie sie zusammengehören: A zu T und C zu G.

In der einen Flüssigkeit waren die langen DNA-Stränge, die gefaltet werden sollen, in der anderen kürzere, einzelsträngige DNA-Schnipsel als „Klebstoff“. Wird die Mischung erhitzt, bewegen sich die Moleküle schneller. So treffen die kleinen auf den großen – und kleben fest. Weil die Schnipsel an jedem Ende eine Klebestelle haben, die exakt zu einem kleinen Abschnitt im Code des langen Strangs passt, legen sie den langen Strang beim Festkleben in Schlaufen. Alle Schlaufen zusammen bilden die gewünschte Form.

Die eigentliche Arbeit an dem Verfahren findet am Computer statt: Dabei verwendet Rothemunds Team relativ übersichtliche DNA-Stränge von Viren, deren gesamter Code bekannt ist, und lässt berechnen, wo überall Klebeschnipsel ansetzen müssen, damit die DNA die gewünschte Form annimmt. Die Schnipsel können die Forscher dann entsprechend dem errechneten Bauplan in einer der zahlreichen DNA-Webereien bestellen, die es heute schon gibt. Dabei kostet der Klebstoff für ein einziges DNA-Faltmodell etwa 1000 Euro.

Die Ausgabe scheint gut investiert: Inzwischen zeigt vor allem die Pharmaindustrie starkes Interesse. Das Riesenmolekül lässt sich nämlich in Transportkisten für Wirkstoffe verwandeln – mit einem Schließmechanismus, der erst dann aufspringt, wenn die Kiste an der richtigen Stelle im Körper ankommt. An der TU München baute der Biomechaniker Oliver Lieleg mit einer Kollegin kürzlich gerade drei verschiedene Sorten solcher Kisten in ein medizinisch übliches Hydrogel ein.

Die erste Kiste wird vom Salzgehalt der Haut „aufgeschlossen“. Sie gibt nicht nur einen Wirkstoff, sondern auch einen Schlüssel für die nächste Kiste frei, die zweite hat den Schlüssel für die dritte. Damit ließen sich verschiedene Wirkstoffe in ein Medikament packen und zeitversetzt am selben Ort im Körper freisetzen. Das kann die Wirkung des einzelnen Wirkstoffs erhöhen oder auch manche Nebenwirkungen vermeiden.

Bisher hat Lieleg die Kisten nur mit Metallpartikeln und Ionen geladen – vergleichsweise kleinen, unkomplizierten Molekülen. Zukünftig will er es mit komplexen Substanzen versuchen, wie sie in der Pharmakologie üblich sind. „Wir denken zum Beispiel an eine Salbe, die etwa nach Operationen Schmerzmittel, Entzündungshemmer und abschwellend wirkende Mittel nacheinander freisetzt“, sagt er.

Rothemund hat noch eine weitere Idee: Er will seine Falt-DNA zur Diagnose nutzen, „zum Beispiel, um Vorboten von Krebs sehr früh zu erkennen“. Heutige Methoden greifen dafür auf speziell designte Proteine zurück, die Krankheitsmarker aus dem Blut oder anderen Körperflüssigkeiten fischen. Doch sie arbeiten nicht immer spezifisch genug. Manchmal haftet sich etwas daran fest, das ähnlich ist, aber nicht genau das ist, wonach die Mediziner suchen. „Mit der DNA hingegen können Sie einen Messteppich bauen, der eine genau bekannte Zahl von Bindungsstellen hat – und an jeder Stelle immer nur Platz für genau ein Molekül. Das können Sie dann einzeln analysieren. So wird das Screening viel feiner sein als heute.“

(bsc)