KI findet neue Materialien für Batterien

Forschende haben gezeigt, wie maschinelles Lernen bei der Suche nach neuen Materialien unterstützen kann. KI und menschliches Fachwissen ergänzen sich dabei.

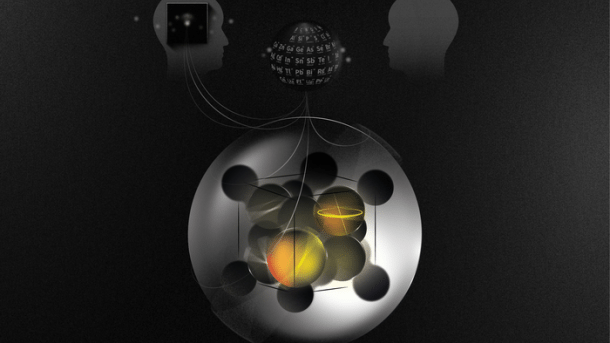

(Bild: University of Liverpool)

- Eva Wolfangel

Die Materialforschung ist ständig auf der Suche nach Materialien der Zukunft. Neue Kombinationen von Elementen, die stabile Verbindungen ergeben, könnten besondere Eigenschaften für spezielle Anwendungszwecke ermöglichen – beispielsweise für neuartige Batterien für die Elektromobilität. Wer sich das Periodensystem der Elemente vor Augen führt, versteht schnell, dass die Kombinationsmöglichkeiten schier endlos sind. Zumal die Anzahl der Atome, der Ionen und Anionen ebenfalls eine Rolle spielt für ein potenzielles neues Material sowie die Struktur ihrer Anordnung. Akribische Grundlagenforschung ist hier unerlässlich.

Die Idee scheint daher naheliegend: Anstatt im Labor in unzähligen Experimenten Elemente zu kombinieren, könnten Systeme des maschinellen Lernens mit allerlei Informationen gefüttert werden, die chemische Elemente beschreiben – und ihrerseits dann mögliche Kombinationen vorschlagen. Schließlich gibt es auf der Basis bisheriger Experimente viele Trainingsdaten. Künstliche Intelligenz kann darin Muster finden, beispielsweise zu Fragen wie: Welche Struktur führt zu welchen Eigenschaften oder welche Kombinationen ergeben stabile Verbindungen?

Videos by heise

Materialforscher haben immer wieder mit Methoden des maschinellen Lernens experimentiert. Doch die Nachteile beim KI-Ansatz werden schnell deutlich: Die Rechenverfahren werden vor allem angesichts der vielen möglichen Variablen schnell komplex, so dass die Berechnungen energieaufwendig und teuer sein können. Die Ergebnisse maschinellen Lernens sind zudem schwer nachzuvollziehen, so dass zwar immer wieder gute Vorschläge möglicher Kombinationen von Elementen hervorkamen, aber eben auch ungeeignete Kombinationen. Für beides braucht es Expertinnen und Experten aus der Chemie und der Physik, die entscheiden können, welche möglichen Kombinationen vielversprechend sein könnten.

Komplett neue Materialien

An diesem Punkt ist das aktuelle Ergebnis einer Gruppe der Universität Liverpool wegweisend: Die Forschenden haben auf Basis einer Mensch-Maschine-Kollaboration eine gänzlich neuartige Materialfamilie entwickelt und somit die erforderliche Grundlagenforschung effizient vorangetrieben. Wie die Forschenden in "Nature Communications" berichten, haben sie mithilfe maschinellen Lernens unter anderem Festkörpermaterialien entwickelt, die Lithium leiten. Solche Festkörperelektrolyte könnten in die richtige Richtung weisen für die Entwicklung von künftigen Festkörperbatterien. Schließlich sind sichere, langlebige und vor allem nachhaltig produzierte Batterien eine der größten Herausforderungen der elektromobilen Zukunft. Man wollte dabei nicht lediglich bekannte Materialien abwandeln, sondern "komplett neue finden", so Studienleiter Matt Rosseinsky, Chemieprofessor an der University of Liverpool. "Wir wollten weit über das hinaus gehen, was wir heute kennen."

Zwei Zutaten haben Rosseinsky und seine Kollegen genutzt, um die neue Familie zu finden: ein System des unüberwachten, maschinellen Lernens, das die sogenannte Anorganic Crystal Structure Database (ICSD) durchforstete, und die Expertise der Forscher. Diese hatten vier Elemente identifiziert, auf deren Grundlage die neue Materialfamilie entstehen sollte: Lithium, Chlor, Schwefel und Zinn. "Diese Entscheidung basiert auf unserem chemikalischen Verständnis", sagt Rosseinsky – unter anderem der Frage, wie viele Anionen ein Element hat, "in diesem Fall waren wir an Elementen interessiert, die zwei Anionen haben." Zudem sollten die beteiligten Elemente nicht selten und nicht besonders teuer sein. "So kamen wir auf vier Elemente, aber es gab immer noch hunderte mögliche Kombinationen."

Hier kam nun das System maschinellen Lernens ins Spiel, das in den über 200.000 Einträgen zu stabilen kristallinen Verbindungen in dem ICSD-Datensatz Muster identifiziert hatte, die stabile Festkörperverbindungen gemeinsam haben. So lernte die KI unter anderem, welche Kombinationen zu stabilen Verbindungen führen. Grob gesagt konnten die Forschenden das System anschließend fragen, wie sie ihre vier Elemente kombinieren sollten, um vielversprechende Ergebnisse zu bekommen. Es spukte ein Ranking aus, welche Kombinationen mit größerer Wahrscheinlichkeit stabile Verbindungen erzeugen würden.

Li3.3SnS3.3Cl0.7 ist ein Treffer

Dennoch habe man sich nicht blind für die Nummer eins entschieden, betont Rosseinsky, sondern für die Nummer drei: das Material Li3.3SnS3.3Cl0.7. Menschliche Expertise habe den Ausschlag gegeben. Der Chemiker betont, dass dies nicht möglich gewesen wäre ohne die Kooperation mit Informatikern sowie ohne die bestens gepflegte Datenbank der Festkörperchemie. Denn die Qualität der Daten ist eine der beiden Hauptherausforderungen, wenn es darum geht, maschinelles Lernen einzusetzen. Die andere Herausforderung ist die undurchsichtige Entscheidungsfindung maschineller Lernsysteme. In diesem Fall haben Menschen aufgrund ihres Wissens und ihrer Erfahrung geholfen, das Ergebnis zu überprüfen und zu entscheiden, welche Kombination der Top-10 aus ihrer Sicht am vielversprechendsten ist.

"Es gibt so viele mögliche Kombinationen", erklärt Rosseinsky. Freilich wäre es möglich, diese mit dem Wissen der Chemie und der Physik mit rein menschlicher Arbeitskraft durchzuprobieren. "Aber es wäre sehr aufwendig", betont Rosseinsky, "die KI hat uns geholfen, sehr viel schneller zu entscheiden, welche Kombinationen lohnenswert sind".

In der klassischen, rein menschlich betriebenen Methode braucht es durchschnittlich zehn bis 20 Jahre von Beginn der Erforschung eines neuen Materials bis zu dessen erstem Einsatz. Im Vergleich dazu hat es in der aktuellen Studie nur einige Monate gedauert von der Idee bis die Forschenden die neue Verbindung erstmals im Labor herstellen konnten. Rosseinsky ist es aber wichtig, dass diese klassische Herangehensweise nicht entwertet wird durch die jüngsten Erfolge: "Das ist eine extrem mächtige Herangehensweise, schließlich hat sie uns die Materialien gebracht, die wir heute haben." Der neue, kollaborative Ansatz kombiniere die Fähigkeit von Computern, die Beziehungen zwischen mehreren hunderttausend bekannten Materialien zu untersuchen "mit dem Fachwissen und dem kritischen Denken menschlicher Forscher, die zu kreativen Fortschritten führen."

(jle)