Onlinezugangsgesetz 2.0: BundID heißt bald DeutschlandID

Nach langem Tauziehen haben sich Bundesrat und Bundestag auf die Novelle des Onlinezugangsgesetzes mit Rechtsanspruch auf digitale Leistungen verständigt.

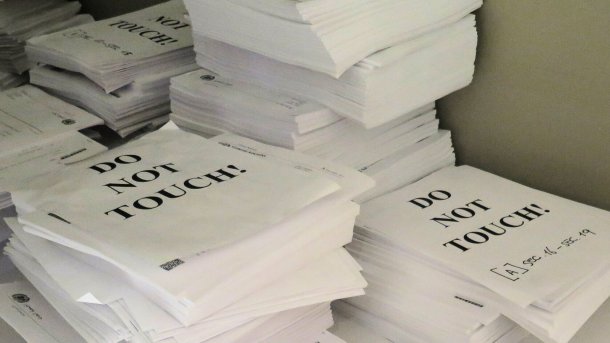

Papierene Aktenberge sollen in einigen Jahren ausgedient haben.

(Bild: Daniel AJ Sokolov)

Das Onlinezugangsgesetz 2.0 (OZG) ist in trockenen Tüchern: Nachdem der Bundesrat der Reform im März überraschend die Zustimmung verweigert hat, gibt es nun eine Einigung der Länderkammer mit Vertretern des Bundestags in dem von der Bundesregierung beantragten Vermittlungsausschuss. Kern des Prestigeprojekts der Ampel-Koalition ist ein einklagbarer Rechtsanspruch auf digitale Leistungen des Bundes, der von 2029 an mit der Ausnahme von Schadensersatz- und Entschädigungsansprüchen greifen soll. Dazu kommt ein einheitliches digitales Bürgerkonto, mit dem sich Nutzer identifizieren und Anträge stellen können sollen.

Die BundID, die den Zugang zu dem Bürgerkonto und damit zu Verwaltungsdienstleistungen sicherstellen soll, wird auf Drängen der Länder zu einer DeutschlandID "erweitert". Bei der bisherigen Bezeichnung fühlten sie sich offenbar ausgeschlossen. Den Migrationsprozess soll der IT-Planungsrat steuern.

Videos by heise

Für einen Übergangszeitraum von drei Jahren wird dem Vorschlag nach die Identifizierung und Authentifizierung der Nutzer auch über die bisherigen Nutzerkonten der Länder erfolgen können. Die Uhr wird den Vermittlern zufolge erst ticken, "wenn alle erforderlichen Voraussetzungen für eine automatisierte Migration der Länderkonten vorliegen und die BundID soweit funktioniert, dass eine nutzerfreundliche Abwicklung von Verwaltungsleistungen möglich ist".

Wirklich gefragt war die BundID bisher nur voriges Jahr, als es für Studenten darum ging, die Energiepreispauschale in Höhe von 200 Euro online zu beantragen. Damals war der Ansturm auf die Einmalzahlung so groß, dass es zu massiven technischen Problemen auf der offiziellen Antragsplattform sowie beim einschlägigen Nutzerkonto des Bundes kam, das für die Identifizierung prinzipiell benötigt wurde.

Keine Finanzierungsverpflichtung des Bundes

Zudem wird mit dem OZG 2.0 ein qualifiziertes elektronisches Siegel eingeführt, das Anträge in Schriftform ersetzen kann. Die Zettelwirtschaft soll endgültig durch die gesetzliche Verankerung des Once-only-Prinzips aus der Registermodernisierung abgeschafft werden: Bestimmte Standardinformationen sollen demnach nur noch einmal an Ämter gehen und dann intern ausgetauscht werden. So können Nachweise für Anträge beispielsweise auf eine Geburtsurkunde künftig auf elektronischem Wege bei den zuständigen Behörden und Registern mit Einverständnis des Antragstellers abgerufen werden.

Die Bundesregierung hat schon im März zugesichert, alle Standards nur im Einvernehmen mit den Ländern im IT-Planungsrats zu beschließen und das Zertifikat für die elektronische Steuererklärung (Elster) dauerhaft als Identifizierungs- beziehungsweise Authentifizierungsmechanismus beizubehalten. Diese Zusagen greifen nun.

Die Länder hofften ferner auf mehr Geld vom Bund, was aber nicht fließen wird. Zumindest hat die Bundesregierung keine Finanzierungszusage abgegeben. Dafür gibt es mehr Mitspracherechte für die Länder. Ursprünglich sollte der Bund mit Zustimmung des Bundesrats per Rechtsverordnung festlegen können, welche Verwaltungsleistungen auch die Länder vollständig digitalisieren müssen. Hier greift jetzt eine Öffnungsklausel, die ein Abweichen von den Vorgaben ermöglicht. Der IT-Planungsrat soll zudem den gesamten messbaren Zeitaufwand und die Kosten überwachen, die Bürgern, Wirtschaft und der öffentlichen Verwaltung bei der Umsetzung der Vorschriften entstehen.

Einige Baustellen bleiben offen

Künftig wird asynchroner Datenabruf aus Registern erlaubt; zunächst war nur synchroner Abruf vorgesehen. Der neue Ansatz sei "für den Moment pragmatisch", erklärte Malte Spitz, Berichterstatter des Nationalen Normenkontrollrats (NKR) für digitale Verwaltung. Die hohen Verfügbarkeitsanforderungen für synchronen Datenaustausch würden derzeit alle Beteiligten der Registermodernisierung überfordern. Langfristig führe an dem bisherigen Plan aber kein Weg vorbei. Denn nur Datenaustausch in Echtzeit ermögliche zeitgemäße Online-Dienste und stärkere Automatisierung.

Auch sonst lässt die Übereinkunft laut Spitz "einige Baustellen offen". Wenn jetzt bei IT-Standards nichts mehr ohne den IT-Planungsrat gehe, müsse dieser auch liefern können. Dafür soll dessen neues Standardisierungsgremium "zu einer professionellen und leistungsfähigen Arbeitseinheit werden". Auch die Finanzierungsfrage bleibe akut: "Einfach nur mehr Geld vom Bund zu verlangen und ansonsten die Ausstiegsklausel von der Ende-zu-Ende-Digitalisierung zu bemühen, würde der Sache jedoch nicht gerecht", meint Spitz. Bestenfalls helfe die vorgesehene Evaluierung durch den Planungsrat bei Priorisierungsprozessen und der Suche nach Möglichkeiten, "Ressourcen und Aufgaben intelligent zu bündeln".

Bundesinnenministerin Nancy Faeser (SPD) begrüßt den Kompromiss als "Riesenschritt" in Richtung digitales Deutschland. In vielen Fällen werde es überflüssig, zum Amt zu gehen. Für Unternehmen gebe es bald vollständig digitale Verfahren. Nach der Einigung soll es jetzt schnell gehen: Wenn der Bundestag den entsprechenden Vorschlag der Vermittler noch in dieser Woche annimmt, könnte der Bundesrat dem entsprechend geänderten Gesetz schon in seiner Plenarsitzung am Freitag zustimmen.

(ds)