Wasserstoff-Tankstelle im Garten

Die EPFL sperrt viel Wasserstoff mit wenig Druck in einen transportablen Speicher.

- Veronika Szentpetery-Kessler

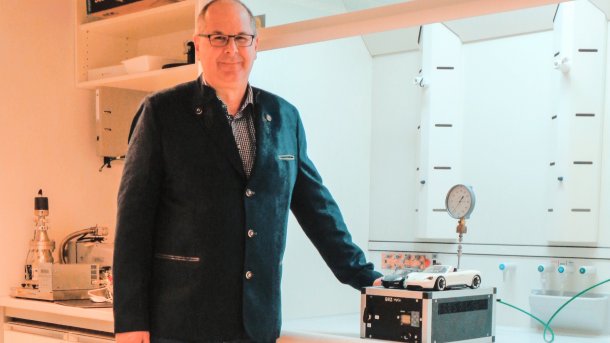

Wasserstoffautos mögen sauber sein. Aber ihre Fahrer haben ein Problem: Tankstellen für das saubere Gas sind rar gesät. Im Vergleich zu 14459 herkömmlichen gibt es in ganz Deutschland bisher laut der Karte von H2 Mobility Deutschland nur 86 Wasserstoff-Tankstellen. In Österreich finden sich gar nur fünf H2-Tankstellen und in der Schweiz drei. Andreas Züttel, Direktor des Materiallabors für erneuerbare Energie an der EPFL in Lausanne, hat deshalb mit dem von ihm mitgegründeten EPFL-Ableger GRZ Technologies eine vereinfachte Speicherlösung entwickelt, berichtet Technology Review in seiner November-Ausgabe (am gut sortierten Kiosk oder online zu bestellen). Mit ihr könnte sich das für die Nachfrage passende, dezentrale Tankstellennetz endlich verwirklichen lassen.

Das gerade mal waschmaschinengroße Gerät wird in jedermanns Keller passen. Es soll einen Elektrolyseur enthalten, der durch Wasserspaltung neuen Wasserstoffnachschub gewinnt. Zudem kann das Gerät etwa fünf Kilogramm des Gases speichern. Die Menge entspricht etwa einer Tankfüllung und einer Reichweite von bis zu 600 Kilometern – für den Eigen- oder Fremdbedarf. Der Trick ist, dass die Minitankstelle ohne externen hohen Druck von bis zu 1000 Bar und die starke Kühlung auf weniger als minus 200 Grad auskommt, die für Wasserstoffspeicher normalerweise nötig sind. In Züttels System absorbiert stattdessen ein neu entwickeltes Metallhydrid die H2-Moleküle. So lässt sich das Gas bei Raumtemperatur und einem niedrigen Druck von fünf Bar lagern.

Videos by heise

Ab ins Auto – mit Verdichtung

Soll der Wasserstoff wieder abgegeben und in ein Auto gefüllt werden, muss das Gas allerdings bis auf 700 Bar verdichtet werden. Sonst bräuchte das Fahrzeug einen riesigen Tank. Bisherige H2-Kompressionsketten verbrauchten aufgrund zahlreicher Verdichtungszyklen viel Strom und waren ziemlich laut. Züttels GRZ-Kompressor hingegen kommt nach seinen Angaben mit einem einzigen leisen Verdichtungsschritt aus, für den noch nicht mal Strom nötig ist. Er erwärmt den Wasserstoff, etwa über einen Wärmetauscher. Damit steigt der Druck und treibt das Gas aus dem Speicher. „Der Wasserstoff im Metallhydrid ist doppelt so dicht wie Flüssigwasserstoff“, sagt Züttel. Der Speicher- und Austreibvorgang lässt sich beliebig oft wiederholen. Noch erreicht das Gerät nur 200 Bar. Aber mit einer höheren Temperatur – damit allerdings auch mit einem höheren Strombedarf – sind Züttel zufolge auch 700 Bar möglich.

Die Idee hinter der Mini-H2-Tankstelle startete als reine Labor-Behelfslösung. Als Züttel 2014 an die EPFL berufen wurde, konnte sein Team wegen der Bauweise der Labore nur eingeschränkt Druckgasflaschen mit Wasserstoff lagern. Da die Forscher für ihre Experimente aber öfter Wasserstoff unter hohem Druck brauchten, entwickelten sie einen handlichen Laborkompressor, den sie patentieren ließen. Hans-Michael Kellner, Geschäftsführer ihres Industriepartners Messer Schweiz, hatte dann die Idee, das zu vergrößern und daraus eine Tankstelle für zu Hause zu bauen.

Prototypen bald fertig

Bis zum Jahresende sollen die ersten Prototypen fertig sein. Darüber hinaus entwickelt der EPFL-Ableger einen Kompressor für den Pkw-Hersteller Hyundai und mit Burckhardt Compression aus Winterthur einen größeren Speicher zum Betanken von Lastwagen. Laufen die Tests nach Plan, könnte es nach Züttels Schätzung vielleicht schon im nächsten Sommer die ersten kommerziellen Produkte geben.

Züttel zufolge ist es denkbar, später einmal auch die Autotanks mit Hydriden zum Speicher zu machen. „Die Hersteller würden gern zu Hydridtanks übergehen, weil sie vermeiden möchten, dass mal ein Unfall passiert und ein Drucktank mit 700 Bar in die Luft fliegen könnte“, so der Physiker. Das sei zum Glück noch nicht passiert, sei aber womöglich nur eine Frage der Zeit und der höheren Verbreitung.

(bsc)