Digitales Vermächtnis gestalten

Ein Wegweiser durch Bilderflut und das Account-Chaos

Auf Festplatten lagern viele Tausend Fotos, Hunderte von Videos, Scans von Hochzeitsurkunde und Diplomzeugnis sowie Zugangsdaten für die vielfältigen Angebote im Web. Wer seinen Nachkommen kein Chaos hinterlassen möchte, muss vorsorgen. Das kostet zwar Zeit, lohnt sich aber: Nur so bleibt man Regent über den eigenen digitalen Schuhkarton.

Wer digitale Technologie als Mittel zur Langzeitarchivierung einzusetzen weiß, hat genug Software-Tools und Speichermedien zur Verfügung, um seine Daten vor dem Zahn der Zeit zu schützen. Aber wie steht es mit der Motivation, diese Möglichkeiten auch wirklich einzusetzen? Mir helfen dabei zwei Dinge auf die Sprünge: die Frage nach dem Warum und ein Blick in meine persönliche Vergangenheit.

Vor einigen Jahren ist mein Vater gestorben. Wenn jemand geht, dann wartet auf die Verbliebenen oft eine intensive Zeit mit höchst irdischen Aufgaben: Wichtiges muss von Unwichtigem unterschieden, Altes weggegeben und Relevantes aufbewahrt werden. Dieser Prozess des Aussortierens wird auf lange Sicht die Erinnerung formen, die wir an einen Menschen und die Beziehungen zu ihm haben werden. Und letztlich formt sie auch unsere eigene Identität.

Wie viele andere Familien in Europa wurde auch meine von den gewaltigen Auswirkungen eines Krieges, von Heimatverlust und Migrationsgeschichte geprägt. Das gilt für den deutschen und den griechischen Teil meiner Familie gleichermaßen. Persönliche Erinnerungen in Form von Fotos haben Geschichten über meine deutsche Herkunftsfamilie recht gut bebildert, während aus der Kindheit meines Vaters exakt ein Foto existiert, das mir damals beim Aufräumen in die Hände fiel. Vermutlich ist es unter abenteuerlichen Umständen irgendwann Anfang der 1940er Jahre in Griechenland entstanden. Eine Geschichte dazu gibt es nicht, obwohl sie mich brennend interessieren würde. Leider ist es dafür heute zu spät. Auffällig ist die Ähnlichkeit dieses Jungen zu meinen Kindern heute.

Ohne Zweifel hat dieses Erinnerungsstück schlagartig an Bedeutung für mich und meine Familie gewonnen. Mir gibt das zu denken, weil auch ich später gerne Geschichten erzählen und in einen visuellen Kontext setzen würde. Momente wie diese liefern mir einen Grund, dafür aktiv zu werden.

Alles ist jetzt

Wir haben es nicht wirklich leicht im digitalen Informations-Tsunami. Mir wurde einige Zeit nach dem familiären Verlust klar, dass das Erinnern an sich in unserem gesellschaftlichen Selbstverständnis, aber auch in meiner persönlichen Lebensmitte, nicht gerade Hochkonjunktur hat. Das hat Gründe: Wir schwimmen in einer Bilder- und Informationsflut, in der uns eine emsige Kulturindustrie mit immer neuen Dingen versorgt. Warum sollte man sich da mit Erinnerungen befassen? Nachschub gibt es immer und der Wettstreit um Neueres, Besseres und Schrilleres erhält unter anderem Branchen am Leben, in denen ich als Musikjournalist selbst beruflich tätig bin.

Was Menschen über all diese Veränderungen hinweg anzutreiben scheint, ist die Sehnsucht nach Geschichten. Auch davon lebt die Kulturindustrie offensichtlich dauerhaft gut. Wie schnell aus vermeintlich Wertlosem dabei Kulturgüter werden können, zeigt ein Blick auf eines meiner persönlichen Spezialgebiete: die Rockgeschichte der letzten fünf Jahrzehnte. Etwa 25 Jahre davon schlummern in meinem Schrank.

Nachts im (Hardware-)Museum

Seit Anfang der 1990er Jahre führe ich Interviews mit mehr oder weniger bekannten Musikern. Anfangs aus professionellem Anspruch, irgendwann dann aus Sammelwut, entstehen aus den vielen Gesprächen Mitschnitte.

Zum Kasten: Backup versus Archiv

Die verwendeten Aufnahmegeräte haben dabei schon einige Technologiesprünge mitgemacht. Alles begann mit einem magnetischen Mini-Tape, danach wurde für einige Jahre ein MiniDisc-Recorder mein Begleiter. Irgendwann wurden Telefone smart und Laptops praktisch genug, um diesen Job zu erledigen. Seitdem wohnen tief unter meinem heutigen Festplatten-Array mit Born-digital-Aufnahmen einige Dutzend MiniDiscs zusammen mit dem dafür notwendigen Player in einem Regalkarton.

Auch wenn ich derzeit nicht genau weiß, warum ich einen Schuhkarton-großen Platz in meinem Regal reserviere, könnte die Zukunft irgendwann den Grund dafür nachliefern. Vorstellen kann ich mir neben dem profanen Szenario der Entsorgung derzeit nur, dass einmal geneigte Nachwuchs-Musikwissenschaftler über einen solchen Fundus brüten. Viel interessanter ist aber sicher das, was ich mir jetzt noch gar nicht vorstellen kann.

Andere leben noch mehr als ich von dem Renommee, das vom persönlichen Publizieren abhängt. Forschende aller Fachrichtungen zählen dazu, aber auch Journalisten, Blogger, Schriftsteller, Dichter und andere, deren Medium die Sprache ist. Wer Veröffentlichungen in jedweder Hinsicht als sein persönliches Kapital betrachtet, hat somit ebenfalls gute Gründe, die technischen Möglichkeiten des Personal Digital Archiving praktisch einzusetzen.

Mut zum Wegwerfen

Neulich, an einem Sonntag, gab es wieder Anlass zum Geschichtenerzählen. Meine Mutter wusste Anekdoten aus meiner Kindheit mit digitalisierten Super-8-Videos aus den 1970er Jahren zu untermauern – natürlich zum größten Vergnügen aller Anwesenden. All das hat einmal Geld und Zeit gekostet, obwohl der Nutzen sich erst viel später zeigen sollte.

Es wird einmal an mir liegen, diese auf DVD gebrannten Videos rechtzeitig wieder von den optischen Datenträgern zu retten, weil ihnen Stand heute nur wenige Jahre Lebenszeit prophezeit werden. Selbst wenn ich zu Hause Lagerbedingungen wie im Testlabor schaffen würde, garantiert niemand für die langfristige Interpretierbarkeit der darauf gespeicherten Formate.

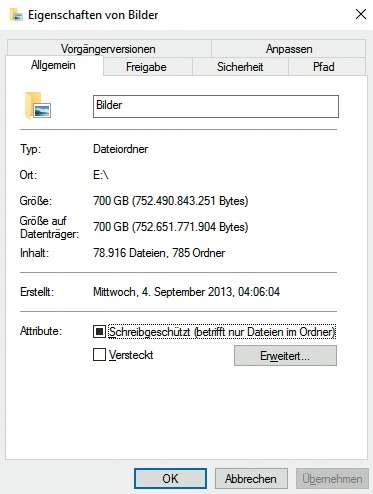

Technologisch betrachtet hatten meine Eltern es auch in anderer Hinsicht vergleichsweise leicht. Durch den Preis einer Super-8-Spule waren die Ressourcen zum Erstellen von Filmen naturgemäß eingeschränkt. Man hat sich, ähnlich wie bei der analogen Fotografie, wohl zweimal überlegt, welches Motiv die Anschaffungs- und Entwicklungskosten rechtfertigt. Diese A-priori-Selektion funktioniert mit unbegrenztem digitalen Speicherplatz heute nicht mehr. Abgesehen von dem starken Wunsch, später auch den Kindern meiner Kinder „belastendes“ Videomaterial zur Verfügung zu stellen, wurde ich angesichts meiner chronisch vollen digitalen Fotosammlungen ziemlich still. Nichts wäre frustrierender, als den Nachkommen später eine amorphe Masse aus Videoschnipseln und missglückten Selfies zu überlassen.

Seitdem passieren die ersten zaghaften, aber konkreten Schritte, mit denen meine Generation in der Informationsflut sicher schwimmen lernt. Ich plane jeden Tag fest fünf Minuten ein, in denen ich das Bilderrauschen auf meinem Smartphone auf die wenigen wirklich guten Fotos reduziere. Es ist schon beachtlich, wie viele überflüssige Bilder man in dieser kurzen Zeit loswerden kann. Wenn ich mir nicht sicher bin, ob ich etwas löschen oder behalten sollte, stelle ich mir die Frage einfach noch einmal am nächsten Tag – aber nicht viel später. Etwa einmal im Monat bekommt der digitale Bilderrahmen in unserem Wohnzimmer neues Futter. In der Theorie sind in 30 Jahren genau die Bilder und Videos unterhaltsam, an denen meine Familie und ich heute schon Spaß haben.

Es kostet Mühe und Know-how, persönliche Erinnerungen in Form von digitalen Fotos oder Videos auf lange Sicht zu erhalten. Kontexte, mit denen sich später Geschichten erzählen lassen, werden erst mit der Vergabe von Tags geschaffen und dauerhaft darstellbar sollen die Erinnerungen auch bleiben – was immer das in der Zukunft erfordern mag. Welches Interesse Nachkommen an unseren persönlichen Daten wirklich haben, können wir heute derweil nur erraten.

Es gibt in jedem Fall für unsere eigene digitale Existenz genug zu tun. Nur wann? Wenn ich selbst in den Spiegel schaue, gelange ich zu einer schlimmen Vorahnung: Denn dieses lange Wochenende für das Aufräumen des riesigen digitalen Fotoarchivs wird es möglicherweise nie geben. Also müssen Tricks her, die mich heute schon in die Pflicht nehmen und wie ein Automatismus durch den digitalen Alltag begleiten.

Dennoch bleibt die Agenda meines Personal Digital Archiving noch sehr lang. Essenziell wichtige Dokumente sollten auf einen Notfall-USB-Stick wandern, den man im Zweifel auch bei einem Hausbrand einstecken kann. Die wichtigsten digitalen Erinnerungen für die Ewigkeit will ich sukzessive auf einem Datenspeicher außerhalb der eigenen vier Wände sichern, und das natürlich redundant. Und wenn ich mich an ein schwieriges Thema wie die digitale Identität und die Sicherung meiner gefühlt 1000 Passwörter herantraue, hätte ich selbst die digitale Exit-Strategie aus meinem eigenen Leben gemeistert. (ll@ct.de)